1 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国古代合法的政治参与方式非常有限。明清时期,统治者推出一些有利于普通地主知识分子参与政治的措施。明太祖设立通政司处理臣民的章奏,规定除田土、诉讼之争,一般民户皆可上书言事,算是为政治表达开了一个方便之门。清朝前期,为解决大批“士者”出路,政府允许纳赀捐官,并不断扩充科举取录的名额。……在西力的冲击下,维新派办报纸、书局,组织社团。……甲午战后,康有为上书光绪帝,警告“民心先离,将有土崩瓦解之患”。戊戌变法是政治体制改革,但因触犯既得利益权贵,仅行百日即被废止……庚子祸乱后清上层几乎没有谁再反对改革……1908年,清廷开始筹办地方咨议局、中央资政院,以选举民意代表、“博采群言”并发挥其“舆论总汇”的功能。“皇族内阁”的结局,使这一民意机构走向政府对立面。

——摘编自徐军《中国古代政治参与的历史考察》、袁刚《民心尽失的历史警示》等

材料二 中世纪后期,欧洲的许多国家产生了等级会议,如1265年英国的“等级会议”以及后来法国的“三级会议”等。从政治参与上看,英国政治在10世纪,参与扩展到王权和世俗、宗教贵族。到了12世纪,参与扩大到工商业主(新贵族)骑士,以及从理论上,所有具有一定财产的自由民。随着议会地位的提高,由资产阶级、城市市民组成的下院的作用逐步增强。“光荣革命”后,真正由选民选出的议员组成的下议院才形成但这仍然是一种包括性别、年龄甚至是身份、财产的有限参与。20世纪,西方主要资本主义国家逐步确立普选权。

——摘编自陈楚亮《西方资本主义国家政治参与的历史沿革》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出鸦片战争前后中国合法的政治参与有哪些变化之处,根据材料及所学知识分析产生变化的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西方政治参与的演变趋势,分析演变的原因。

材料一 明清之际进步思想家黄宗羲提出“天下为主,君为客”的民主四线,主张以“天下之法”取代“一家之法”。顾炎武认为“王(阳明)学末流不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,以明心见性之空言,代修己治人之实学”,终至“神州荡覆,宗社丘墟”。

——陈翠芳《中国儒学总论》

材料二 借书籍的编纂,剪除各种异端。直到明代的《永乐大典》和清初的《古今图书集成》,也还尚能容纳各书,“直取原文,未尝擅改片语”。然而乾隆时期的《四库全书》就大不一样了,乾隆进行了直接干预……讽刺派代表作《儒林外史》不得收入。与此同时对非儒学正统的爱情作品,清统治者一律斥为“淫”,禁止刊行,如《红楼梦》就被严行禁止。故“四库全书书不全也”!

——林岷《中国文化史概述》

(1)根据材料一,概括明清之际进步思想的内容,并结合所学知识分析产生这些进步思想的经济因素?

(2)有学者认为,明清之际对君主专制的批判尽管在当时影响很大,但并没有在历史上开拓出一条新路。请根据材料和所学知识,从政治、经济和思想三方面分析未能开拓新路的原因。

近代中国是一个屈辱的年代,也是一个因向西方学习而进步的时代。

材料一:(近代中国)18世纪末叶以后,华夏文明日益感受到从西方基督教文明中崛起的现代工业文明的咄咄逼人的压力。这种压力以资本主义生产方式特有的手段,初则以商业的渗透,继则以赤裸裸的殖民主义武力,迫使中华文明不得不经常地在“生存或灭亡”之间彷徨。……西方文明赢得世界不是通过其思想、价值观或宗教的优势,而是依靠它运用有组织的暴力优势,这在西方文明与华夏文明——两个强势文明的猛烈撞击中表现得尤为充分。

——马克垚《世界文明史》

材料二:议院者,公议政事之院也。集众思,广众益,用人行政一秉至公,法诚良,意诚美也。…昏暴之君无所施其虐,贱扈之臣无所擅其权,大小官司无所卸其责,草野小民无所积其怨。无议院,则君臣之间势多隔阂,志必乖违。…中国户口不下四万万,果能设立议院,联络众情,如身使臂,合四万万之众如一人,虽以并吞四海无难也。何至坐视彼族九万里而群逞披猖,肆其非分之请,要以无礼之求,事无大小,一有龃龉动辄称戈,显违公法哉!故议院者,大用之则大效,小用之则小效者也。

——郑观应《盛世危言.议院上》

(1)结合材料一与所学知识,分析近代中国被西方列强侵略的原因。

(2)结合材料二和所学知识,概括郑观应所讲议院制的特点,并对此类议院制进行评价。

| 中国 | 西方 | |

| 古代 | 1.不断提升美德的过程就是追求幸福的过程。“一箪食,一瓢饮”能够修得高尚品德,这样的苦行值得赞颂。 2.“多子多福”是幸福的显著标志。“不孝有三,无后为大”,家族“香火”的旺盛是个人幸福的体现。 | 1.苏格拉底把由理性指导的精神满足当作最高幸福,视情欲为一时快乐之下的痛苦。他提出“知识即美德”。 2.中世纪的欧洲,人们普遍认为,人类的幸福来自上帝的恩赐,而物质享受只是世俗的、虚幻的幸福。 |

| 近现代 | 近代的中国人,对幸福的理解似乎更多样。有人把国家的富强独立当作终身幸福而奋斗,而新文化运动以来的年轻人却认为幸福就是自由、平等地追求自己所渴望的东西,比如婚姻、学业、事业。 | 19世纪的西方,享乐幸福论流行,主张物质需要的满足高于一切。费尔巴哈认为“幸福只是某一生物能够无阻碍地满足关系到它的本质和生存的特殊需要和追求”。 |

| 当代 | 改革开放前,人们普遍接受幸福与物质追求相分离,“越穷越光荣”。改革开放后,很多人把财富的多寡看作幸福与否的标准。“宁愿坐在宝马车里哭,也不愿坐在自行车上笑”成为2010 年的流行语。 | 经济发达的西方社会,人们依然相信为自身谋取各种物质利益是幸福的保证,同时有些人已经把眼光投向社会弱势群体,帮助他人,实现个人社会价值被当作个人幸福的体现。 |

(1)从上述材料看,古代中西方的幸福观有何共同之处?结合所学简析中国古代的幸福观形成的主要原因。

(2)近现代中西方幸福观发生了怎样的改变?结合时代背景,从政治、经济、思想方面分别分析影响近现代中西方幸福观发生改变的原因。

(3)根据材料,你认为有哪些因素会影响社会幸福观的形成?

材料一:辩论是思想的交锋。在古代,无论东方西方,都有辩论的传统。在中国,我们在先秦诸子的典籍中能看到很多这样精彩的片段,比如惠施和庄子的辩论,公孙龙的“白马非马”,墨子和公输班的辩论。西方同一时期,古希腊的辩论之风很盛,他们认为辩论是发现真理的最好方法,苏格拉底与梅勒土斯的雅典法庭之辩,柏拉图、亚里士多德、西塞罗等,其舌辩逸事勾勒了人类文明史上雄辩与诡辩、逻辑与反逻辑的起点。

——李雪颜编《宋元舌辩智慧》

材料二:辩论之风不仅在中国,古希腊亦蔚然成风。在古希腊,人们拥戴能言善辩的人为“智者”,当时伟大的哲学家苏格拉底、柏拉图、亚里士多德都能言善辩,亚里士多德专门著有《辩论篇》《辩谬篇》讨论辩论术。论辩在先秦既是统治阶层内部劝谏的主要方式,也是诸侯国间利益争夺的手段。战国是士阶层最活跃的时期,游说是职位晋升的平台,口才是博得君主赏识的基础,争辩之风盛极一时。

——魏玮《从先秦寓言到俗赋》

(1)根据上述材料并结合古代中国春秋战国时期和古希腊不同的时代背景分析形成各自的论辩文化的原因

(2)根据上述材料并结合所学知识评价古代中国与古希腊论辩文化对各自国家的影响。

材料 中国人如何称呼来自遥远欧洲的人群,在近代中外交涉历程中经历了很大的变化。

1643年版《辟邪集》直接把利玛窦等西方传教士称为“夷族”、“夷类”,指责传教士们包藏祸心,妄图“以夷变夏”。

1832年,英国东印度公司商船阿美士德号抵达上海,中国官员在对其批文中按惯例将其称为“该夷船人……”。但是在这次交涉中,普鲁士籍翻译郭士立认为中文的“夷”意指“barbarians”(野蛮人),使英国船长感到批文中的“夷”字触犯了英国的体面而大为光火。

1842年,魏源在《海国图志叙》中,虽称欧洲各国为“西夷”,但指出不应以传统的居高临下的态度来对待这些“夷”:“远客之中,有明礼行义,上通天象,下察地理,旁彻物情,贯穿今古者,是瀛寰之奇士,域外之良友,尚可称之日夷狄乎?”并明确提出应“师夷长技以制夷”。

1858年签署的《天津条约》规定“嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书夷字”。朝廷丈书中原来使用的“夷务”随后也改称为“洋务”。

1858年后,中国官员对欧洲各国的称呼逐渐发生变化。如康有为在《理学篇》中把“中国”与“泰西”并列。张之洞在《劝学篇>中称列强为“西国”。

——摘编自马戎《西方冲击下中国的话语转变、认同调整与国家重构》

(1)根据材料并结合所学知识,指出对“夷”字解读的变化。概括导致这一变化的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈在西方近代国家观冲击下,你对中国“天下观”的认识。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国的经济繁荣得益于强有力的帝国统治,帝国对于商业活动采取了务实政策,并能控制庞大的人口和广袤的土地,从而维持了一个长期的王朝中期繁荣。直到18世纪中叶,中国最发达地区与英国在经济发展水平和生活质量等方面出现很大的相似性,但正是18世纪东西方出现了大分流。

材料二 英国为代表的西方迅速崛起。赵鼎新认为西方崛起包含五个交叉重叠的历史进程。军事竞争(连绵不断的战争)和经济竞争推动下的强烈的理性化取向以及积累性发展。欧洲国家力量强大之后天主教世界的崩塌以及其他宗教、世俗形态的兴起。资产阶级在政治、军事、意识形态方面的纵深发展政府与商人联盟的存在:政府依赖商人敛财创收,以及维持殖民地的运作;而商人则仰赖政府的保护,以此进行市场扩张。

——摘编自赵鼎新《国家、战争与历史发展:前现代中西模式的比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识简析18世纪“东西方出现了大分流”的原因和给中国带来的影响。

(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪中叶中国最发达地区与英国经济发展的“相似性”。

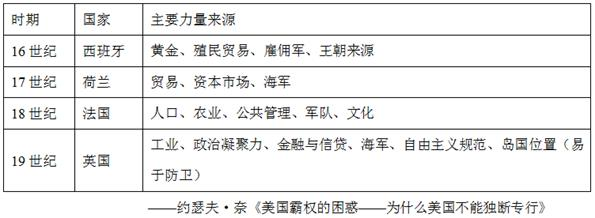

材料一 《近代以来世界强国的力量来源》

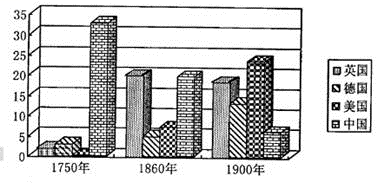

材料二 世界制造业产量的相对份额(1750—1900年)

——资料来源:美保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(1)根据材料一,按照力量来源对上述强国进行分类并说明理由。简要分析18世纪法国的文化如何成为力量来源。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初美德工业迅速崛起的共同原因有哪些?分析明清以来(鸦片战争前)中国制造业日益衰退的原因。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 1925年初,《京报副刊》举行了一次征求“青年必读书”的活动,开列书目学者有78人,每人推荐10部书。下面是这次征求中有3人以上(含3人)开列的相同书目及得票数统计表。

| 书名 | 得票数 | 书名 | 得票数 |

| 史记 | 19 | 资治通鉴、孟子 | 15 |

| 胡适文存 | 14 | 中国哲学史大纲 | 13 |

| 论语 | 12 | 左传 | 11 |

| 庄子、科学大纲 | 10 | 老子、汉书 | 9 |

| 四书、结婚的爱、欧洲近代百年史 | 8 | 东西文化及其哲学、中国近百年史、历史大纲、科学方法论、古文辞类幕、思维术 | 7 |

| 墨子、呐喊、上下古今谈、种源论、建国方略、独秀文存、红楼梦 | 6 | 社会学及现代社会问题 | 5 |

| 社会主义讨论集、政治学大纲、(日用)百科全书、蔡元培言行录、自己的园地、伦理学、许氏说文解字、经史百家杂钞 | 4 | 楚辞、日知录、明夷待访录、进化论、西游记、宋元戏曲史、西洋哲学史、孙中山著作、先秦政治思想史、中国历史研究法、申报50年纪念册、新文化辞典 | 3 |

这次活动引起社会广泛关注,书目得票统计数能反映学者们对中国青年文化素养的期待。根据表格材料提炼出其中一方面学者们对中国青年文化素养的期待,简析这一方面文化素养被期待的原因。(要求:提取的主题明确、一方面即可,多角度简析,史论结合)

10 . 材料 王充(公元27——约97年),东汉人,家境贫寒,青年入太学读书,在地方做过小官,30岁后辞官家居,潜心著述。在天人感应说,谶纬之说甚嚣尘上之时,他却强调天地的自然物质属性,认为天地的运动是一个自然变化的过程,不具备任何精神作用,并对当时流行的刘邦母与蛟龙感而生刘邦的传说大胆提出异议。他强调“人之所以生者,静气也,死而精气灭,灭而形体朽,朽而成灰土,何用为鬼”,只有“明死人无知”,才能定“厚葬无益”。王充很少偶像崇拜。为了求真求实,他把质询的矛头指向儒家学说的创始人孔子。在《问孔》中,他揭示出孔子学说中的多处矛盾。

但王充在人的穷通祸福和社会的治乱兴衰上,说人“有死生寿夭之命,亦有贵贱贫富之命”,看不到人的主观能动作用,不懂得在社会本身寻找原因,这是王充思想的最大弱点。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王充的主要思想。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王充的思想。