材料一 明代建立后,在边疆地区推行屯田制和卫所制,大规模“移民实边”。以有色金属为重点的矿藏大量开采,农业、手工业和商业等发展迅速。在多人口向边疆流动的趋势,也导致许多移民与土著的纠纷,明朝在规范、完善土司制度的同时也在一些地区试行改土归流。此外还在边疆广设学校,发展教育和移风易俗。

——摘编自方铁《论羁縻治策向土官土司制度的演变》

材料二 晚清以来,康有为主张“辟地利,开民智,通商业,厂邮政,起农、工、林、矿之业达辽、蒙、藏、滇、桂之地。”尤为紧要的是“教以中华之文字言语,导以中华礼俗服器,俾风同道一,则爱国统一之心自生”。针对排满的革命运动,提出“凡中华国之境土,汉、满、回、蒙、藏五族合一而不可分,疆界一依旧传,非更易宪法不得变改。总统、议院有和战之权,无割让地之权。”

——摘编自姜义华、张荣华《康有为全集》

(1)结合材料一和所学知识,扼要分析明代边疆治理的效果。

(2)结合材料二和所学知识,简要评析康有为的边疆建设方略。

材料一 随着文艺复兴和宗教改革的发展,特别是1648年宗教战争的结束,西欧社会涌现了一大批诸如达·芬奇、哥白尼、培根、开普勒、伽利略、哈维、牛顿等在科学史上占有重要地位的人物。自然科学的兴起推动了科学教育的发展和一批新型中等学校的创办。同时,一批富有远见卓识的思想家,如拉伯雷、培根、弥尔顿、配第、夸美纽斯、康帕内拉、安德里亚、洛克等,在他们的著作中也积极倡导科学教育,要求学校扩充实用知识,改进教育和教学方法。这种思想无疑反映了近代西方教育科学化的发展趋势。

——摘编自易红郡《近代早期西方教育演进的逻辑》

材料二 1982年颁布的《全面开创社会主义现代化建设的新局面》首次将教育作为社会主义现代化建设的战略重点写入执政党的大会决议,这标志着“教育现代化”被正式提出。1983年,“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的提出将教育现代化推升至新高度。《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)系统地闽明了改革的两大主题,即管理体制变革与教育结构调整,这为教育现代化的推进提供了体制和结构层面的支撑。1993年出台的《中国教育改革和发展纲要》提出“坚持教育优先发展战略、培养德智体全面发展的建设者、加大教育的开放力度、要敢于创新”,为21世纪初我国教育发展做出了总体谋划。《面向21世纪教育振兴行动计划》(1999)开宗明义地规划了高层次创新人才的培养目标、一流大学的建设并且吹响了高等教育大众化的号角。1999年《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》发布,其中素质教育的提出是加快教育现代化建设的又一有力抓手。

——摘编自张伊桐《新中国成立以来的教育现代化:演进、特征与路径》

(1)根据材料-.并结合所学知识,概述17世纪西方科学教育兴起的原因,并说明其对欧洲的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新时期中国教育的演进趋势,并简析其原因。

(3)综合以上材料,谈谈中西教育发展进程对当代中国深化教育改革的启示。

| A.程朱理学影响的扩大 | B.佛教向儒接近的趋势 |

| C.佛教主动放弃原教义 | D.政治统一格局的确立 |

| A.呈现平民化和世俗化的趋势 | B.可用于证实周王权与神权相结合 |

| C.内容虚构对历史研究无价值 | D.是中国古代浪漫主义文学的源头 |

| A.宋明理学产生 | B.佛教一枝独秀 | C.道教成为主流 | D.三教差异消失 |

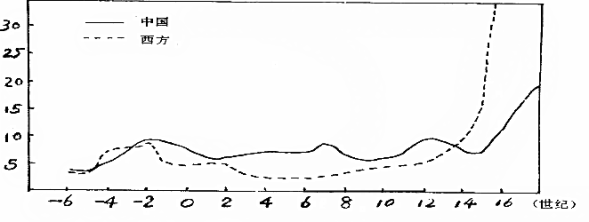

材料一 日本学者汤浅光朝用定量的方式描述16—20世纪世界科学活动中心及其转移的情况,提出如果一个国家的科学成果超过全世界总数的25%,则这个国家就称为世界科学中心。1540—1960年间,世界科学中心在五个主要欧美国家转移。

1540—1960年期间5国科学成果比例图

注:图中25%线表示该国贡献世界科学成果25%的位置

——摘编自《世界科学中心模型》

——摘自《世界科技中心的转移与我国科学发展状况分析》

(1)根据材料一并结合所学,任选图中三点世界科学中心,判断其所属国家,说明理由(代表性科技成就)

(2)根据材料二并结合所学,指出中西方在科学发展史上的不同趋势,并简析原因。

| A.顺应主流意识的嬗变趋势 | B.具有近代民主思想的色彩 |

| C.反映了士大夫阶层的利益 | D.根源是理学成为官方哲学 |

材料 文化是一个民族的本质、核心的部分.具有稳定性。但每一种文化有各自的自我发展形式,所以世上并不只有一种雕塑.一种绘画.一种数字.而是有许多种。从人类文化发展的历史来看,文化的冲突与融合是一种规律,或者说文化的进步和发展的真正动力正来自于文化的交流。如果说没有文化的冲突与融合,也就没有文化的发展与创新,文化就会走向故步自封,最终走向灭亡。在这一过程中,经历了一个由疑惧、排斥到被迫接受再到主动融合这样一个漫长的过程,而在这个漫长的过程中,时常会出现不同的杂音.但总的发展趋势则是由抵制、排斥不断走向融合,由保守封闭逐步走向激进开放。

——摘自熊吕茂《近代中西文化冲突与融合的特点及其影响》

根据材料并结合中国近现代史的相关知识,围绕“中西文化冲突与融合”提出;自己的见解,并说明理由。(要求:见解明确;持论有据,表述清晰)

材料一 随着文艺复兴和宗教改革的发展,特别是1648年宗教战争的结束,西欧社会涌现了一大批诸如达·芬奇,哥白尼、培根、开普勒,伽利略、哈维、牛顿等在科学史上占有重要地位的人物。自然科学的兴起推动了科学教育的发展和一批新型中等学校的创办。同时,一批富有远见卓识的思想家,如拉伯雷、培根、弥尔顿、配第、夸美纽斯,康帕内拉、安德里亚、洛克等,在他们的著作中也积极倡导科学教育,要求学校扩充实用知识,改进教育和教学方法。这种思想无疑反映了近代西方教育科学化的发展趋势。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编(上)》

材料二 1982年颁布的《全面开创社会主义现代化建设的新局面》首次将教育作为社会主义现代化建设的战略重点写入执政党的大会决议,这标志着“教育现代化”被正式提出。1983年,“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的提出将教育现代化推升至新高度。《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)系统地阐明了改革的两大主题,即管理体制变革与教育结构调整,这为教育现代化的推进提供了体制和结构层面的支撑。1993年出台的《中国教育改革和发展纲要》提出“坚持教育优先发展战略、培养德智体全面发展的建设者,加大教育的开放力度、要敢于创新”,为21世纪初我国教育发展做出了总体谋划。《面向21世纪教育振兴行动计划》(1999)开宗明义地规划了高层次创新人才的培养目标、一流大学的建设并且吹响了高等教育大众化的号角。1999年《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》发布,其中素质教育的提出是加快教育现代化建设的又一有力抓手。

——据曲铁华《新编中国教育史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述17世纪西方科学教育兴起的原因,并说明其对欧洲的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新时期中国教育的演进趋势,并简析其原因。

| A.深受“程朱理学”影响 | B.注重自身修养的提高 |

| C.背离唯心主义哲学思想 | D.抛弃了传统义利观念 |