| A.维护君主专制统治 | B.迎合贵族娱乐需求 |

| C.教化民众和谐社会 | D.传播诸子不同思想 |

材料一 1914~1918年爆发的第一次世界大战将资本主义固有的矛盾以极其尖锐的形式暴露了出来,战争空前残酷,使人民的生命财产受到了严重的威胁和损失,战后结局的混乱,使世人为之震惊,也引起了人们对西方文明的普遍怀疑,资本主义制度丧失了光明的前途,失去了原有的吸引力正是第一次世界大战的爆发和巴黎和会分赃的严酷事实,促使中国先进的知识分子在强烈的打击和失望中觉醒,为寻找挽救中国危亡的新途径进行理智的思考,开始选择马克思主义。

——摘编自金鸣娟《试析十月革命和第一次世界大战对中国先进的知识分子的影响》

材料二 人类文化所蒙受的浩劫不知使多少人伤心叹息、悲观失望,他们痛悼茨威格、查佩克、瓦普察洛夫、盖达尔、巴尔托克等许多文化精英的早逝,也惋惜无数人类文化珍品的毁灭。但人类文化并没有夭折,它像经过冰霜摧残、风雪蹂躏的一朵迎春花,终于熬过了严冬,又更加鲜艳地盛开在春日的阳光下。战争不可能中断文化的发展,文化的潮流有如黄河、密西西比河、亚马孙河永远奔腾向前,而人类则在它的沐浴中走向自己的未来。

——摘编自金重远《炮火中的文化:文化和第二次世界大战》

(1)根据材料一指出中国先进知识分子在“一战”前后思想观念的变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对现代战争与文化交流碰撞的理解。

| A.反映了当时的体育竞技水平 | B.体现出人文主义的时代精神 |

| C.荟聚了古罗马体育教学精华 | D.促进了意大利体育运动勃兴 |

材料 下列关于欧洲思想的三种观点:

观点1:它的思想在任何时期都带有批判精神。康德说:“我们所处的时代是一个批判的时代,要把一切事物、一切问题都摆在理性的天平上加以批判。”

观点2:在欧洲的内部,思想之间交流、辐射,是从古到今分不开的;欧洲的思想通过商业、传教、殖民、征服,逐步传到欧洲以外的别的地方去。

观点3:对欧洲任何世纪而言,任何一种思想,一个特定的国家,一个特定的民族,特定的思想家,都不是从天上掉下来的,这有一个一贯的东西,它既是断代的又是连贯的。

请你任选一观点,运用世界史相关知识加以解释。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表述清晰)

| A.阶级立场的差异 | B.政治地位的悬殊 |

| C.思想取向的相悖 | D.生活时代的不同 |

| A.构建新民主主义经济 | B.进行社会主义工商业改造 |

| C.实现工作重心的转移 | D.恢复濒临崩贵的国民经济 |

| A.一场伟大的爱国革命运动 | B.现代中国的新起点 |

| C.新文化运动得到迅猛发展 | D.中华民族的新觉醒 |

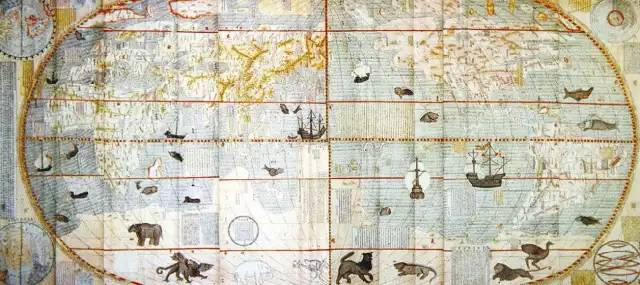

材料 《坤舆万国全图》(下图)是意大利传教士利 玛实献给明朝万历皇帝的礼物之一,在中国学者李之藻的协助下,刊印于万历三十年(1602年)。主图为椭圆形世界地图,周边附有小幅的天文图和地理图;九重天图、天地仪图、赤道南北丰球图、日月食图、量天尺图等。在绘图时,利玛窦“抹去了福岛的第一条子午线,在地图两边各留下一道边”。这样,本初子午线就向左移动了170度,中国出现在地图中央。

解读材料和地图,提炼出一个观点,并结合所学知识,加以论述。(要求:观点明确,论证充分,史实准确,表述清晰。)

材料一 普朗克(1858-1947)十分具有音乐天赋,曾为多首歌曲作曲,但他在大学选择专业时,决定学习物理。他的物理老师曾劝他不要学习物理,认为“这门科学中的一切都已经被研究了”,这也是当时许多物理学家所坚持的观点,但普朗克说:“我只希望理解已经存在物理学基础,或许能将其加深。”普朗克中年以后家庭遇到了不幸,1909年,妻子去世,后来大儿子死于凡尔登战役,二儿子因参与暗杀希特勒未遂而被纳粹杀害,然而普朗克仍以顽强的毅力潜心研究物理学。他发现了普朗克辐射定律,提出能量子假设,为量子理论奠基,1918年获得诺贝尔物理学奖。纳粹政权统治下,他反对种族灭绝政策,并坚持留在德国尽力保护各国科学家。

——摘编自冯士超《世界科技发展史话》

材料二 邓稼先(1924-1986)在抗日战争胜利后便投身到争取民主、反对国民党统治的斗争中。他认为只有学习更先进的知识和本领才能报效祖国,于1947年通过了赴美研究生考试,进入美国普渡大学学习,由于学习成绩突出,一年多就获得了博士学位,被称为“娃娃博士”。美国政府打算用优越的科研条件、生活条件留住他,但被邓稼先婉言谢绝了,在新中国百废待兴之际回到祖国,并隐姓埋名,在茫茫戈壁数年如一日从事核武器研究,他的团队攻坚克难、费尽心血,使新中国成功地研制出原子弹、氢弹,被授予“两弹元勋”。

——摘编自杨振宁《邓稼先》

(1)根据材料一、二,比较普朗克和邓稼先科技研究的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括普朗克和邓稼先科技成就的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简述你对科技研究的认识。

| A.更加维护封建伦理道德 | B.具有一定的思想解放精神 |

| C.更加强化封建思想统治 | D.具有注重实践的务实精神 |