材料

下图为中国互联网信息中心(CNNIC)在北京发布的第38次《中国互联网络发展状况统计报告》中的部分数据信息。

从材料中提取一条有关中国网民规模和互联网普及率的信息,并结合所学知识分析原因。请考生从3道选考题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料

“子以四教,“文、行、忠、信”,“行、忠、信”都属于道德教育范围之内,“文”有一部分属于道德教育,一部分则属于文化知识教育。苏格拉底的思想是针对当时雅典的道德堕落提出的,德育自然也就成为其教育的主要内容。但两者在内容上又有所不同。孔子要求学生做一个“贤人”贤人的标准是“志于道,据于德,依于仁”。孔子所谓的道指两个方面:一是忠,二是恕。德的内容更加广泛,孔子着重于个人修养,主要表现在孝、悌、忠信等品德上。“仁”就是“爱人”,孔子还重视“礼”强调等级名分,尊卑长幼之序,同时其教育内容中宗教成分较少,从而形成了中国传统教育的一个特点。苏格拉底的德育内容多是从“认识自己”这个角度出发的,其思想的基本命题有三:“知识即道德”“守法即正义”和“自制是道德的基础”,且内容上有较多的宗教色彩。当然,在他们道德教育的内容上也有相同的,如:孝、友爱兄弟、友谊等等。还有一点就是,孔子的道德教育多体现的是人与人之间的关系,这与苏格拉底的“认识自己”也有不同。即除政事、道德外,苏格拉底主张学一些有关天文、数学、几何的日用知识。他更强调知识本身的重要性。他认为一个未来的政治领导人应具备多方面的知识。

——摘编自王岚《孔子与苏格拉底教育思想之比较》

(1)根据材料,概括孔子与苏格拉底教育思想的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,简评孔子和苏格拉底的思想。

(1)分别归纳这五次思想解放潮流的主要思想主张。

(2)在向西方学习的同时,近代中国维新思潮也借助中国其他思想作为武器,回答这种“借助”的体现和根本原因。

(3)与欧洲比较,中国思想解放在背景和效果方面有哪些特点?

(4)你从上述近代史上中外思想解放潮流的分析中得到哪些启示?

4 . 材料一 1941年12月中共中央关于“精兵简政”的指示

| 项目 | 内容 |

| 精兵方面 | 缩编主力部队及其指挥机关,充实连队,加强地方武装和发展民兵,加强集训。 |

| 简政方面 | 整顿各根据地各级组织,紧缩机构和人员编制,加强基层。 |

| 具体标准 | 各根据地脱离生产的人员,只能占总人口的3%,其中军队系统人员占2%,党政民系统人员占1%. |

——摘编自人民网

材料二 1941年底到1943年,《解放日报》为促进精兵简政政策的正确执行,先后发表社论、专论20余篇,经验介绍及情况报道100余篇,作为中共中央的最高领导人,毛泽东甚至还亲自着笔为《解放日报》撰写了题为《一个极为重要的政策》的社论,并在撰述《抗战时期的经济问题和财政问题》等著名篇章中多次阐述了精兵简政的重要性。

《陕甘宁边区简政实施纲要》和《陕甘宁边区政纪总则草案》则是用行政立法的形式对此前精兵简政的积极成果予以巩固,并进而推动精兵简政工作的深入开展。”……经过努力,“精简”工作成效显著,对此民主人士李鼎铭在《边区政府简政总结》中对作了高度的评价。

——摘编自《困局与应对:抗战时期中共精兵简政研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括根据地实行精兵简政的历史意义。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简析根据地精兵简政成效显著的原因。

材料一 “地方百里而可以为王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。……若民,则无恒产,因无恒心,放辟,邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔(陷害)民也。焉有仁人在位,罔民而可为也?”

——《孟子·梁惠王》

“夫仁政必自经界(即田界)始,经界不正,井地不均,谷禄不平。是故暴君污吏必慢其经界。”

——《孟子·滕文公上》

材料二 什么是宪政?宪政是指以国家根本大法为依据,以界定与控制政府与公民权力为手段,以保证公民人权为目的的政治模式。全球宪政发展的历史规律是先有宪政的实践,后形成成文的宪法。但就目前世界各国来看,有的国家是实行了宪政,但没有(成文)宪法,例如英国在1215年国王约翰被迫签署的《自由大宪章》中,就规定了贵族和教会的权力不受国王的侵犯,限制国王征税权力,保障民众的自由权和产权等,1628年之后,英国又制定了《权利请愿书》《人身保护法》《权利法案》以及《王位继承法》等一系列宪法性文件,形成了英国独特的不成文宪法体系。所以有人说英国是实现了宪政但是没有宪法。而有的国家具有宪法,也实行宪政。例如法国、美国等等。

——摘自李学俊《齐国革命与中国的宪政》

材料三 1945年我国近代民主革命家黄炎培先生访问延安,向毛泽东提出了一个历史兴亡的周期律问题即:历史上许多王朝,农民领袖,大凡初时聚精会神,没有一事不用心,没有一人不努力。团结奋斗时,节节胜利,兴旺发达。而一旦胜利,争权夺利,昏庸无道,急转直下,土崩瓦解。一部历史,“政怠宦成”的也有,“人亡政息”的也有,“求荣取辱”的也有。总之,没有能跳出这个周期律。并向毛泽东提出希望现在中共能够找到一条新路,跳出这个周期律的支配。毛泽东听了以后,非常明确的回答:“我们已经找到新路,我们能够跳出这个周期律。这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不会松懈;只有人人起来负责,才不会人亡政息。”

——摘自《黄炎培和他的“历史周期律”》

(1)根据材料一归纳,孟子认为统治者应当怎样实行“仁政”?

(2)根据材料一、二和所学知识分析,近代宪政有何突出特点?与儒家仁政思想相比有何共同点和本质区别?

(3)结合材料三和所学知识说明,新中国成立初期中共是如何进一步发展现代宪政政治,解决历史兴亡的周期律问题的。

材料:孙中山在辛亥革命以后谈到:“大家都知道,现在的代议士都变成了‘猪仔议员’,有钱就卖身,分赃贪利,为全国人民所不齿。各国实行这种代议政体都免不了流弊,不过传到中国,流弊更是不堪问罢了。大家对于这种政体如果不去闻问,不想挽救,把国事都托付到一般猪仔议员,让他们去乱作乱为,国家前途是很危险的。所以外国人所希望的代议政体,以为就是人类和国家的长治久安之计,那是不足信的。”“现在世手上所谓先进的民权国家,普遍的只实行这一个民权(指选举权一笔者注)”势必会导致“政府过于专横,人民没有办法来管理。不管人民是怎么样的攻击,怎么样颂扬,政府总是不理,总是不能发生效力。”1924 年在由孙中山起草的《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中规定:“国民党之民权主义,于间接民权之外,复行直接民权,即为国民者不但有选举权,且兼有创制、复决、罢官诸权也。民权运动之方式,规定于宪法,以孙先生所创之五权分立为原则,即立法、司法、行政、考试、监察五权分立是已。因此,既以济代议政治之穷,亦以娇选举制度之弊。”孙中山还指出“但此种民权,不宜以广漠之省境施行之,故当以县为单位。而在中央则要另外寻求替代方案,即由每县各选举一名代表,组成国民大会,代表人民行使中央政权。”

——摘编自(孙中山全集)

(1)根据材料并结合所学知识,概括孙中山提倡直接民权的原因及目的。

(2)根据材料并结合所学知识,指出孙中山直接民权说的内容并简析其历史地位。

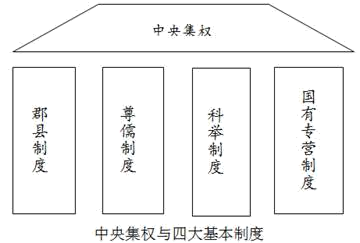

材料 有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

根据材料并结合所学知识,简析上图中每项制度是如何加强中央集权的

材料一:三民主义就是针对着当时中国所面临急需要解决的三个问题提出了革命主张……在三民主义这一革命纲领的指导下,孙中山和一批批爱国志士进行了多次武装起义,并最终成功领导了改变中国历史进程的辛亥革命。

——《复兴之路》解说词

材料二:毛泽东总结了中国革命的经验教训,从中国的实际出发,用马列主义的基本原理分析中国的具体问题,在中国革命问题上提出了一系列正确的观点……七大把它确定为党的指导思想,确定为一切工作的指针。

——《复兴之路》解说词

材料三:十七大报告明确提出了“举什么旗,走什么路”的问题。(这就是)“高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗”。

——《人民日报》社论

(1)根据材料一并结合所学知识,指出三民主义所要解决的三个问题分别是什么?三民主义指导下的辛亥革命是怎样改变中国历史进程的?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出毛泽东关于中国革命胜利道路、革命的两个步骤及革命发展前景的基本主张。

(3)根据材料三,说明中国特色社会主义是以党的哪一次重要会议为起点逐步开创的?邓小平为建设中国特色社会主义作出了怎样的贡献?

9 . 【历史——选修4:中外历史人物评说】

孙家鼐,清咸丰状元,与翁同龢同为光绪帝师,是晚清著名教育家和京师大学堂的“首办人”。

材料一孙家鼐清醒地意识到“泰西各国……凌抗中朝,荤荤群才,取之宫中而皆备,非仅恃船坚炮利为也”、“非有人才,不能自立”。

孙家鼐在奏报官书局章程中,将农务、制造、测算之学置于律例、公法、商务的同等地位。在他看来,无论“中学”或“西学”都不是一门“学科”,它们是学问的门类,是学习和求知的方式。至于京师大学堂所要传授的“学问”,孙家鼐则分立10科,并不作中西学之分,其中有6门学科涉及科学和技术。这6门学科的内容均包括基础科目与应用技术。

材料二孙家鼐认为“开民智”“通下情”为第一要义的主张最要紧。他指出:自古以来,“圣帝明王,未有不通达下情,而可臻上理者也”,“国家积弊,惟在敷衍颟顸,事无大小,多以苟且塞责了之”,“贫弱之患犹小,壅蔽之患最深”。1895年,康有为创立强学会,议论时政,译书译报,孙家鼐“尝为代备馆舍,以供栖止,且列名北京强学会”。他认为康有为的《孔子改制考》“杂引谶纬之书,影响附会”,向光绪上奏,“以为康有为书中,凡有关孔子改制称王等字样,宜明降谕旨,亟令删除,实于人心风俗,大有关系”。对于维新派的民权说,孙家鼐认为:“若开议院,民有权而君无权矣。”

(1)据材料一和所学知识,归纳孙家鼐创办京师大学堂的背景和重要贡献。

(2)据材料二和所学知识,分析孙家鼐对维新变法的态度。

材料 不列颠之战开始后不久,一些德国飞行员遇到一种令他们百思不得其解的现象。当时德国飞机还没有独立的机载导航设备,主要靠地面无线电定向信标导航,在过去他们根据地面提供的无线电信号对目标进行轰炸,命中率是比较高的。可是后来,他们仍然是根据地面指令飞行和轰炸,绝大多数的炸弹却不能命中目标,而且多数投在了荒山旷野……原来,英国研制出了一系列“梅康”电台,用于截获德军电台发出的信号,然后加以放大再发射出去,把德国飞机引入歧途。实际上,这就是一种电子干扰,也是最原始的电子战。

对于德国空军为何败在了英国皇家空军的手下,德国人贝克尔认为,戈林和空军司令部一次又一次地改变攻击目标,造成兵力分散,没有对重点目标实施连续不断的攻击。空袭,特别是夜间空袭的效果被大大的夸张了,使决策者不能正确判断敌人的真正实力,一再低估了皇家空军的力量,多次做出错误的决策。英国雷达网遍布各地,可以事先知道德方的一切攻击活动,使德军的偷袭几乎无法成功。英国战斗机的损失率尽管较高,但由于大大加快了战斗机的生产(生产速度是德国的两倍以上),始终保持了较多的数量。

——﹣摘编自《二战中的决定性战役》

(l)根据材料并结合所学知识,分析不列颠之战德国失败的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出不列颠之战的意义。