材料一道家是生态文明的鼻祖。……老子和道家思想主张人与自然万物是连续一体的,自然存在具有深刻的价值,人类应当尊崇自然,关注自然,与自然和谐相处。老子所勾勒的世界蓝图是万物和谐,充满生机的协调世界,这正是全球正在努力实现的生态文明社会的伟大理想

——摘自国家林业局网站《生态文明的历史必然》

材料二工业文明导致的生态危机的思想根源是狭隘的人类中心主义,……近代自然科学需要对自然现象进行分门别类的研究,这种分析实证主义的研究方法毫无疑问对于科学的发展和学科的分工是大有裨益的,然而这种思维方法也易于导致割断事物之间的内在联系……

——摘自曹明德《从工业文明到生态文明的跨越》

材料三联合国环境与发展委员会1987年发布的研究报告《我们共同的未来》,是人类构建生态文明的纲领性文件。该报告的独特价值在于:第一,用“可持续发展”这一包容性极强的概念,总结并统一了人们在环境与发展问题上所取得的认识成果,使它们构成了一个具有内在逻辑联系的有机整体,从而把人们对这一问题的认识提升到一个新的高度;第二,第一次深刻而全面地论述了20世纪人类面临的三大主题(和平、发展、环境)之间的内在联系,并把它们当作一个更大课题(可持续发展)的内在目标来追求,从而为人类指出了一条摆脱目前困境的有效途径。这是一次巨大的飞跃。

——摘自李景源等《论生态文明》

请回答:

(1)根据材料一指出道家在生态文明领域的核心理念,并结合所学知识指出这些理念对中国古代文化思想的影响。

(2)根据材料二指出导致生态危机出现的思想根源,结合所学知识概括这一思想根源在公元前5世纪、14—17世纪及17—18世纪这三个时期的表现及其对人类自身的解放作用。

(3)材料三所提出的解决生态危机的对策与材料二相比,其关注点发生了怎样的变化?

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一(对于马克思主义理论)我们要学的是属于普遍真理的东西,并且学习一定要与中国实际相结合。如果每句话,包括马克思的话,都要照搬,那就不得了了。

——毛泽东《论十大关系》

材料二我们的现代化建设,必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。但是,照搬照抄别国经验、别国模式,从来不能得到成功。这方面我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。

——1982年邓小平《在中共十二大开幕式上的讲话》

材料三改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓“资”还是姓“社”的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

(1)材料一和材料二共同的思想主张是什么?

(2)材料二对材料一的思想有何发展?这一发展是在怎样的历史背景下出现的?

(3)邓小平“南方谈话”是在什么形势下发表的?概括他在谈话中提出的判断改革开放正确与否的标准是什么。

3 . 阅读材料,回答问题。

材料一:欧洲汉学家们称18世纪的欧洲为“中国之欧洲”。当时欧洲的思想精英,尤其是启蒙思想家们对中国的概念主要是通过文字获得的。法国启蒙运动的先驱培尔断定中国人无神论最彻底,并试图以此为例,证明“由清一色的无神论者所组成的社会是可能存在的”,认为一个健全的社会不一定需要宗教的维系。伏尔泰认为,中国的宗教(儒学)是一种普世性的人道的、理性的宗教。以奎奈为代表的重农学派认为中国实行的一种自然法。德意志启蒙思想家莱布尼茨深信,中国合乎理性的道德规范是救治人类罪恶的良药,并将中国描绘为一个致治的理想国。莱布尼茨的学生因为在大学作《关于中国人道德学的演讲》而被解除了教授职务,还被勒令在48小时内离开国境。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二:在马噶尔尼访华(公元1794年)后,大家了解的中国情况反过来损及了这个国家——包括它的可尊敬的古代文明……中国人生活在最卑鄙的暴政之下……他们的社会关系建立在一种愚蠢的形式主义的基础之上……在欧洲人最近进展最快的那些领域里中国人的知识是十分缺乏的,与先进的欧洲相比,古老的中国文明则日益黯淡。

——摘编自阿兰·佩雷菲特《停滞的帝国》

根据材料一、二并结合所学知识,指出欧洲人心目中的“中国形象”的不同之处并论证后一种“中国形象”更真实可信的原因。

4 . 阅读下列材料

材料一人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也。……试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……

——孙中山《上李鸿章书》1894年6月

材料二革命为唯一法门……我们必须倾覆满洲政府,建立民国。革命成功之日,……废除专制,实行共和。

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年12月

材料三曾几何时,已为情势所迫不得已而与反革命的专制阶级谋妥协,此种妥协,实间接与帝国主义相调和。遂为革命第一次失败之根源。夫当时代表反革命的专制阶级者实为袁世凯,其所挟持之势力初非甚强。而革命党人乃不能胜之者,则为当时欲竭力避免国内战争之延长,且尚未能获一有组织、有纪律、能了解本身之职任与目的之政党故也,……夫袁世凯者,北洋军阀之首领,时与列强相勾结,一切反革命的专制阶级和武人官僚辈,皆依附之以求生存;而革命党人乃以政权让渡于彼,其致失败,又何待言?

——孙中山《中国国民党一大宣言》1924年1月

材料四我已嘱国民党进行民族革命运动之工作,俾中国可免帝国主义加诸中国的半殖民地状况之羁缚。为达此目的起见,我已命国民党长此继续与你们提携。

——孙中山《致苏俄遗书》1925年3月

请回答:

(1)根据材料一,指出孙中山上书李鸿章的目的。与材料一相比,材料二中孙中山改造中国的方式发生了怎样的变化?

(2)根据材料三,分析孙中山认为辛亥革命失败的原因有哪些。

(3)为了实现材料三所述的“民族革命”,孙中山在他生命的最后几年中,在思想和方针政策上各有何重大发展?据材料四结合所学知识归纳,促成孙中山这些重大发展的客观原因有哪些?

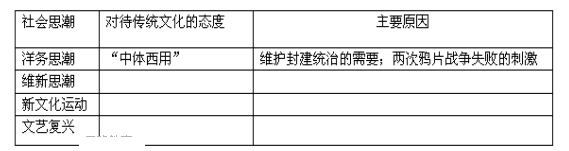

5 . 某中学历史兴趣小组以“传统文化与新文化”为主题进行研究性学习,同学们搜集了很多相关材料。请你帮助他们完成下列表格。

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料

| 科学技术发展史大事记(节选) |

| 1604年,伽利略发现,自由落体下落的距离与时间的平方成正比。1687年,牛顿在认真研究伽利略自由落体运动定律的基础上写出《自然哲学的数学原理》,提出了万有引力和运动定律。1765年木工哈格里夫斯发明珍妮机。1769年詹姆斯•瓦特改进了蒸汽机。1785年理发匠卡特莱特发明水力织布机,到1800年,英国棉纺业基本实现了机械化。1807年罗伯特•富尔顿第一个成功地用蒸汽机来驱动轮船。1814年,史蒂芬孙妍制出第一辆蒸汽火车。1831年,法拉第发现电磁感应现象。1838年,西门子制成发电机,1870年,格拉姆制成电动机,1876年,贝尔发明了电话机。19世纪80年代,卡尔本茨发明汽油内燃机,1882年,爱迪生创违第一个发电厂,1887年,迪塞尔发明柴油内燃机。1900年,德国物理学家普郎克(1858-1947)提出量子论学说。1903年,莱特兄弟设计了第一架飞机。1905年,爱因斯坦创立了狭义相对论。1945年,以原子能的研究与利用为标志,人类开始了核能利用的新时代。1955年,以人造卫星的发射成功为标志,人类开始向外昆空间进军。21世纪以计算机互联网为标志,人类进入了信息时代。 |

(1)根据材料,结合所学知识归纳世界科学技术发展的特点。

(2)任选一个具有里程碑意义的科学史实简要概述其影响。

材料一 晚明文学理论家一反传统邴视小说、戏曲、民歌的偏见,甚至把其置于诗、史之上。汤显祖的《牡丹亭》在批判假道学的同时,突显了真挚爱情的伟大力量。徐渭晚年的诗文创作不要法度,不去追求某种人为的效果,倡导“越俗越家常越警醒”。针对“文必秦汉,诗必盛唐”的论调,袁宏道提出“世道既变,文亦因之”。还说自己写诗“非从胸臆流出,不肯下笔”。晚清道光、咸丰年间,龚自珍的诗批判了黑暗的社会现实,具有变革精神。同治、光绪年间黄遵宪的诗广泛地描写了重大的历史事件,充满爱国热情,还反映了新世界的奇异风物以及新的思想文化。章炳麟的《驳康有为论革命书》和《革命军序》等倡言民族民主革命,影响很大。梁启超特别重视“政治小说”,曾朴的《孽海花》大胆揭露了清政府的腐败无能和帝国主义的设路野心。

——郭绍虞《中国文学批评史》

材料二 人文主义者打着“回到希腊去”的旗帜,却并非复古派。但丁用意大利托斯堪纳方言写作《神曲》,声称自己的诗首先是写给群众看的,因此不能用群众看不懂的古文来写,彼特拉克极力宣扬“凡人要先关怀世间的事”,薄伽丘则无情地揭露、讽剌了天主教僧侣和封建贵族的腐朽生活与败坏道德,并热情赞美了纯真爱情。塞万提斯认为“任何作家如果离开了迫近真实的准则.或者是离开了一切创作臻于完美所必经和摹仿自然的道路,那么所有的一切就不可能达到”。

——佛朗·霍尔《西方文学批评简史》

(1)根据材料一,指出与晚明文学相比.晚清文学创作的特征,并简要分析晚清文学在中国近代社会变迁中的作用。

(2)根据材料一、二,比较晚明文学与文艺复兴时文学的相似性,并结合所学知识,阐述造成这些相似性的共同社会因素。

8 . “人必有家,家必有训”;“忠厚传家久,诗书继世长”,阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国家训传统源远流长,起始于先秦时期,发展于秦汉和三国两晋南北朝时期,繁荣于隋唐和宋元时期。中国传统家训的内容虽然十分庞杂,但总起来说,其训诫内容是“一条主线”和“三大主题”。“一条主线”就是“尊儒”;“三大主题”,包括“齐家治国之道”、“为人处世之道”、“读书治学之道”。明清时期,是中国家训的“鼎盛期”。据统计,《中国丛书综录》所列“家训”一类著作,公开印行的有117种,明清两代占89部,其中明代28部,清代61部,清代的大多集中于鸦片战争之前。而且,我国典籍中流传至今的家训,也以明清两代数量最多。内容上既有一般的家训,更体现为贞节观念的强化、社会风俗教化内容增多、女子家训大量增加、商贾家训繁荣,重视个人节操和民族气节教育。作者既有帝王显宦、学究宿儒,也有普通百姓;形式上既有长篇鸿作,也有箴言、歌诀、训词、铭文、碑刻;方式上既有循循善诱的说理激励,也有家规族法的惩罚条文。

材料二

鸦片战争失败后,中国封建社会便走上了日益衰落的穷途末路。除了洋务派为中国传统家训教化带来一股“新风”之外,资产阶级改良主义思想家和启蒙学者在批判封建纲常礼教、提倡西学的过程中,将西方的教育思想、家庭观念运用于对子弟家人的教育指导上,也给传统家训以局部的开新。然而,从总体上看,长达三千年之久的家训历史已由清前期的鼎盛逐渐呈现出衰落的趋势;而辛亥革命的爆发,则标志着中国传统家训已近尾声。

——以上材料摘编自陈延斌:《试论明清家训的发展及其教化实践》,《家训:中国人的家庭教科书》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中国传统家训发展演变的总体特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代中国传统家训衰落的主要原因。

材料一 顾炎武的《郡县论》认为郡县制是政治最大的弊端,“此民生之所以日贫,中国之所以日弱而益趋于乱也”。郡县制是皇帝最大化自己权力和利益的手段,所谓“今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之”。中央专权钳制之下,地方社团和地方官毫无积极性可言,致使民穷国弱,而振兴国家的办法就是分权给地方,让地方社团强盛,授地方官以实权,“寓封建之意于郡县之中”,以厚民生和强国势。

——彭小瑜《以政治人类学质疑“专制主义中央集权”》

材料二 黄宗羲在《明夷待访录》中提出“荼毒天下之肝脑,离散天下之子女”“敲剥天下之骨髓”的君主是人民的“寇仇”,是“独夫”,黄宗羲认为“为天下之大害者,君而已矣”。他主张通过学校和实行法治来监督君权。这种学校具有对天子直言“政有缺失,公其非是”的职能,类似于近代的代议机构。他提出以“天下之法”取代君主的“一家之法”,从而实现“有治法而后有治人”的理想。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出顾炎武揭露中国古代政治制度弊端的出发点,及其所倡导的振兴国家的途径。

(2)根据材料一、二,指出顾炎武和黄宗羲论述问题的角度的异同点。

(3)根据以上材料并结合所学知识,概括顾炎武、黄宗羲思想的进步作用。

材料一 有一位死心塌地皈依天主的教徒将儿子从小带至深山中隐修,以杜绝人欲横流的尘世生活的诱惑。儿子到了18岁,随父亲下山到佛罗伦萨,迎面碰上一群美丽的少女头一次见到女性的小伙子问父亲这是些什么东西,父亲要他赶快低下头,说这是些名叫“绿鹅”的“祸水”。谁知儿子却说:“爸爸,让我带一只绿鹅回去吧!”

——薄伽丘《十日谈·第四天故事》摘要

材料二 “人是一件多么了不起的杰作!在理性上多么高贵!在才能上多么无限!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!”

——莎士比亚《哈姆雷特》

材料三 “金子!黄黄的,发光的,宝贵的金子!……这黄色的奴隶可以使异教联盟,同宗分裂;它可以使受诅咒的人得福,使害着灰白色的癞病的人为众人所敬爱;它可以使窃贼得到高爵显位,和元老们分庭抗礼;它可以使鸡皮黄脸的寡妇重作新娘,即使她的尊容会使那身染恶疮的人见了呕吐,有了这东西也会恢复三春的娇色。”

——莎士比亚《雅典的泰门》

(1)根据材料指出薄伽丘和莎士比亚对“人”的认识有何异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析莎士比亚较之于薄伽丘对“人”的认识产生变化的原因。