1 . 阅读材料,回答下列问题。材料一孙中山学贯中西,兼通文理,纵晓古今。他把中国传统文化中的天下为公、世界大同、王道等普世观念,同西方的自由、平等、博爱、人权、民主、法治、科学等普世精神,进行融合,而创造出三民主义学说。他不仅包容兼通东西方文化,还能与时俱进。当俄国十月革命成功后,他又吸纳部分马克思主义,称自己的民生主义就是社会主义。

——摘自朱相远《辛亥百年的主航道》

材料二孙中山和我们具有各不相同的宇宙观,从不同的阶级立场出发去观察和处理问题,但在20世纪20年代,在怎样和帝国主义作斗争的问题上,却和我们达到了这样一个基本上一致的结论。

——毛泽东《论人民民主专政》

(1)根据材料一,说明孙中山提出、发展三民主义的思想渊源。

(2)结合材料二与所学知识,指出孙中山的思想在20世纪20年代有何发展变化,并说明其变化的原因。

材料一 1535年某画家写道:“许多已经湮没的事物将要再生。”

材料二 人文主义小说《巨人传》描写道,1533年时人们都相信,存在着一千年的精神黑暗,相继而来的将不会是新生,而是真理的重新恢复。

材料三 14世纪~16世纪,人们对文学、艺术等方面的巨大成就极为欢欣。他们认为这是一次精神的新生,而不是像花开花落那样,只是周而复始的重复。

——据保罗·富尔的著作

请回答:

(1)结合材料一、二,说明“已经湮没的事物”指的是什么?被湮没的原因是什么?

(2)就材料三所说文学、艺术方面的巨大成就各举一例。并说明它们是否属于被湮没的事物及理由。

材料一 据英国学者罗伯特坦普尔《中国—发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表。

| 年代 | 科技发明(件) | 中国 | 世界其它国家 | ||

| 件 | 百分比 | 件 | 百分比 | ||

| 公元1—400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |

| 公元401—1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |

| 公元1001—1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |

| 公元1501—1840年 | 472 | 19 | 4% | 453 | 96% |

材料二 英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平……但16世纪后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”

材料三 马克思在《机器、自然力和科学的应用》中说:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”请回答:

(1)请你依据材料一、二拟定你的研究课题,简述两点你选择该课题的理由。

(2)据材料三找出需要研究的三个对欧洲以及世界产生重大影响的事件。(不得摘抄原文)

(3)阅读材料并结合所学知识,,简述出现材料二现象的原因。

材料一:“西学东渐这个名目随民国四年(1915)上海商务印书馆将容闳的英文回忆录的中文节译本,该题《西学东渐记》,开始流行。但在晚明,“西学”已是特称判断,指西教即基督教以外的欧洲科学工艺各科学问。其实中国与欧洲的文明互动,在物质层面可以追溯到遥远的古典时代,在精神层面至迟已于北朝隋唐出现。……世界文明从来是互动的。既有西学东渐当然也有东学西渐。”

——朱维铮《再读近代史》

材料二:监察御史张盛藻为反对1867年同文馆决定招收科甲正途人员学习算学而上奏说:“朝廷必用科甲正途者,为其读孔孟之书,学尧舜之道,明体达用,规模宏远也,何必令其学为机巧,专明制造洋枪之理乎?” 大学士倭仁道:“立国之道当以礼义人心为本,未有专恃术数而能超衰振弱者。天文、算学只为末议,即不讲习,于国家大计亦无所损。”

——《洋务运动资料》第2册

材料三:19世纪末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面……对自然科学和应用科学的热情向社会科学和人文科学转移。新的着重点对以后几年中国的政治和社会发展起着重大影响。

——摘自费正清《剑桥中国晚清史》

材料四:在殖民地修建教堂、驻扎传教士,就像在殖民地修建兵营、驻扎侵略军一样必要。“一个传教士抵得上一营军队”。“与其设立九个军事据点,不如设立九个教堂更为有效。”传教士受教会派遣,要将自己在中国内地的所见所闻汇报回国去。

——摘编自荣振华等《16~20世纪入华天主教传教士列传》

问题:

(1)材料一谈及古代社会出现的“物质层面”、“精神层面”交流分别指?

(2)材料三“从纯科学转向制度和政治方面”观点的依据是?

(3)基于以上材料,谈谈你对西学东渐的看法。

材料一 15世纪40年代,德国美因茨地区的金匠谷登堡研发了涉及印刷机的一些单独或合并铸成的“小块”和铅制的“模具”。1457年,第一本日期可考的印刷书诞生,印相甚佳。此后,许多印刷工坊开始进行大规模商业印刷:拉丁文法入门书、用方言编写的日历、赎罪券收据等。同时期,首批印刷匠的徒子徒孙,逐渐遍及欧洲,并在各地传授技艺。印刷商、书商,卖书营生,但求以更赚钱的方式经营事业。而在智识陷入危机、道德兴起论战之时,很多学者、作家替出版商校对古代经典,或改行印书、贩书,此种行为,在16世纪初影响力最强。

——摘编自费夫贺、马尔坦《印刷书的诞生》

材料二 1769年,法国人卢索创建的“印艺社”,拥有一间全新的印刷工坊与六台印刷机,大量印书供应欧洲各地达25年之久。除了伏尔泰、卢梭的作品外,还创办“百科全书期刊”,并推广百科全书派的论著。有学者统计,1789年以前,出版商一共印刷了大约24000部《百科全书》,至少11500部到了法国读者手中。

——摘编自费夫贺、马尔坦《印刷书的诞生》

清代,商业雕版印刷广泛传播。福建的四堡地区在17世纪后期兴起家族经营的书坊。四堡书业主要出版教育文本、指南手册(如礼仪指南、医药用书、风水手册等)和通俗小说等全国通行书籍。其中教育文本最畅销,它囊括了各种有助于考试的辅助资料,如朱熹注本《四书》;还有宣称对经商的读者大有用处的《信札/字辨》书。18世纪,四堡书业的销售覆盖了南方九省,他们带着识字读物和经典书籍向南部内陆和边陲日益增长的人口传播文化。

——摘编自包筠雅《中国书籍社会史:四堡书业与清代书籍文化》

(1)15世纪40年代以后,印刷书在欧洲迅速发展,请根据材料一并结合所学知识,分析其原因。

(2)18世纪的时候,欧洲和中国的图书出版情况有哪些差异?请根据材料并结合所学知识分析形成差异的主要原因

| 时间 | 14世纪—16世纪欧洲大学 | 10世纪—13世纪(宋)中国书院 |

| 课程教学主要内容 | 文法、文学、历史 | (1)基本教材:《论语》《孟子》等; (2)重要读物:理学大师著作、讲义、语录、注疏;史学著作包括《左传》《汉书》等;诗词教材包括《诗经》《楚辞》等。 (3)其他:治民、讲武、水利、算数等学科,但比例很少,不如儒经地位高。 |

| 文法 | ||

| 辩证法 | ||

| 算术 | ||

| 几何学、地理学 | ||

| 天文学、力学 | ||

| 音乐 |

提取材料信息并结合所学知识概括14—16世纪欧洲大学与10—13世纪中国书院的课程设置的差异并简要分析其原因。

7 . 阅读材料,回答下列问题。

材料一希腊人认为,每个人都有自己独特的个性、独特的价值,不可重复,不可替代。希腊人的个体生命意志突出地表现在行为处事上具有自己独特的判断力。

——《古希腊文学中的人文主义精神》

中国传统的人文精神早在先秦即已形成……(它)把人看成群体的分子,不是个体,而是角色,得出人是具有群体生存需要,有伦理道德自觉的互动个体的结论,并把仁爱、正义、宽容、和谐、义务、贡献之类纳入这种认识中,认为每个人都是他所属关系的派生物,他的命运同群体息息相关。

——《略论中西人文精神》

(1)根据材料一,概括中西传统思想在“人”的认识上的差异?这种差异在孔子和亚里士多德的思想主张上有何表现?

材料二李贽肯定合理的“欲”、“情”,提倡人格的自主和独立,反对礼教和理学教条对人的禁锢,启发人们从正统文化的桎梏中解脱出来,其历史贡献与欧洲人文主义思想家相近似。人们看到,晚明的社会风尚、文人心态和文学艺术,已经发生了悖离传统的变化。

然而,晚明人文主义思想的传播,并没有掀起西方那种文艺复兴运动……由于明代封建专制政权的极端腐败,导致“天崩地解”的大战乱。清军入关,又进行了长时期的血腥战争。社会经济、文化遭到严重摧残,资本主义萌芽和人文主义思潮遭到毁灭性打击,中国历史的进程被打断。

——李广柏《中国历史上的人文主义思潮》

(2)根据材料二,指出李贽的进步观念及其历史贡献,并分析为何“晚明人文主义思想的传播,并没有掀起西方那种文艺复兴运动”?

材料三2006年有人在纪念五四青年节的论坛中指出:“从20世纪初到今天,现代中国产生了三代新人。”其划分方式如下:

| 第一代 | 新青年,大体出生于1911年到1949年之间 |

| 第二代 | 社会主义新人,他们大体出生于1949年到1979年之间 |

| 第三代 | 新人类,出生、成长于1979年左右到现在 |

(3)根据材料三,结合所学,分析指出其划分“三代新人”的主要依据。请在“三代新人”中任选一个年龄段,判断他们在青春期的价值取向,并结合史实说明你的依据。

材料一 同治十一年(1872年)至光绪元年(1875年),按照计划先后派遣4批幼童赴美留学。其中最幼者10岁,最长者16岁,平均年龄1 2岁。在120名幼童中,绝大多数是从广东、江浙等地选拔出来的。……在120名学生中,专修法律的约占1/3,专修路矿工机等工科者约占2/3。

——张岂之等主编《中国历史·晚清民国卷》

材料二 1978年12月26日,新中国向美国的大学和研究机构派出了第一批52名中青年学者留学生。他们是从当年14717名报名参加留学生选拔考试的人中遴选出来的。1981年底,清华大学首批派出的赴美留学学者全部归来,校方欣喜万分,将9位学者的留学简况制表记录,以志来者:

1978年清华大学第一批赴美留学人员情况

| 系别 | 姓名 | 派往学校 | 所学专业 | 回国时间 |

| 化工系 | 曹小平 | 伯克利加州大学 | 理论固体物理 | 1981.4.11 |

| 无线电系 | 彭吉虎 | 圣地亚哥加州大学 | 波导光学 | 1981.1.3 |

| 工程物理系 | 张育曼 | 伯克利加州大学 | 反应堆物理计算 | 1981.10.19 |

| 工程物理系 | 赵南明 | 伯克利加州大学 | 生物物理 | 1981.4.14 |

| 计算机系 | 郑衍衡 | 普度大学 | 平行处理及多机系统 | 1981.3.6 |

| 自动化系 | 李衍达 | MIT | 地震波的信息处理 | 1981.4.11 |

| 水利系 | 张楚汉 | 伯克利加州大学 | 坝工抗震 | 1981.6.1 |

| 机械系 | 柳百成 | 威斯康星大学 | 铸工冶金学 | 1981.1.1 |

| 化工系 | 催国文 | MIT | 高温陶瓷 | 1981.1.1 |

——清华大学新闻网

请回答:

(1)据材料一、二,比较19世纪70年代和1978年两次赴美留学的异同。

(2)据材料一、二,结合所学知识,结合不同时期的社会状况,简要分析两次赴美留学出现的原因,评价留学教育对我国现代化产生的影响。

受过西方教育或影响的新知识分子,鼓吹在国民生活的哲学基础方面,进行一场激烈变革。……就深度和广度而言,这场思想变革超过1895~1911年期间的变革。的确.有些学者认为自春秋战国时期(公元前722~公元前221年)以来,中国历史上还没有发生过如此剧烈及根本的社会和思想变革。

——徐中约《中国近代史:1600——2000,中国的奋斗》

(1)春秋战国时期的思想变革是指什么?14——18世纪的西欧出现了哪三次影响巨大的思想解放潮流,这三次思想解放潮流能够兴起的相同的根本原因是什么?

(2)1895——1911年期间,中国的政治观念发生了哪些变革?发生变革的共同原因是什么?

(3)民国初年发生的这次思想变革是指什么?为什么说“就深度和广度而言,这场思想变革超过1895——1911年期间的变革”?

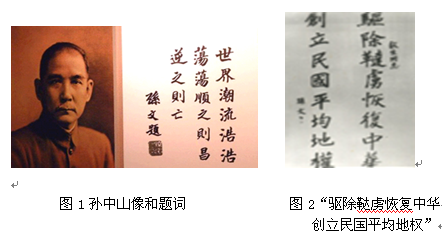

材料一 孙中山手书

材料二 全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料三 中国共产党成立90年来,在理论创新方面取得了重大成就,实现了马克思主义中国化的两次历史性飞跃。第一次历史性飞跃发生在新民主主义革命时期,形成了毛泽东思想。第二次历史性飞跃发生在党的十一届三中全会以后:我们党在总结国内国际正反两方面经验的基础上,着眼于探索和回答什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展等重大理论和实际问题,形成了科学理论体系——中国特色社会主义理论体系,为中国特色社会主义道路越走越宽广提供了坚实的理论支持。

——材料三摘自《人民日报》文章《从马克思主义经典中汲取思想力量》

请回答:

(1)材料一图l孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?依据材料一图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?这一思想的提出和发展对中国革命运动的发展有什么历史作用?

(2)材料二出现的历史背景是什么?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?

(3)根据材料三,说明中国特色社会主义理论体系包含哪些内容。邓小平为建设中国特色社会主义作出了怎样的贡献?

(4)综合三则材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。