材料一 南宋出现了历史上最早的系统的耕织图。南宋绍兴年间,临安于潜县令楼琦“笃意民事,慨念农夫蚕妇之作苦,究访始末,为耕织二图”。其中耕图21幅,自浸种至入仓织图24幅,自浴蚕至剪帛。每幅图上配以五言诗一首。《耕织图》完成后,受到宋高宗赞许并获得吴皇后题词,宣示后宫。整个南宋时期,各府、州、县的衙门墙壁上都绘有《耕织图》,让官民观看,以了解耕织过程和细节。元代以来,历代都有《耕织图》的摹本。

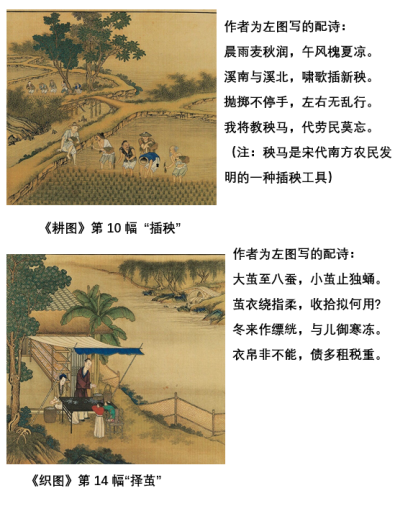

材料二

以上材料均摘编自程玉艳《<耕织图>的发展及影响研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析南宋时期《耕织图》流行的原因。

(2)根据材料,说明南宋《耕织图》的史料价值。

材料一 中国古代官僚制度形成了自身的一套理论化、制度化的行事规则和价值倾向,当君主个人意志与官僚机构本身目标形成冲突的时候,官僚机构并不会绝对服从君主意志,官僚制度中君尊臣卑原则的干扰也就被削弱。儒家的“天道”观念、“大一统”观念、纲常教义对于专制官僚统治是缺一不可的,古代官僚集团作为儒家学说的具体推行者,其观念与行为也受儒家思想的左右。在中国古代官僚政治下,民众只有义务,官僚和君主则拥有不受限制的权力。于是,在专制君主--官僚--民众之间就形成这样一种颠扑不破的政治文化格局:官僚利益分赃、民众负担税赋军事等义务。在这种官僚制度体制下,只有自上而下的管理而无自下而上的监督体制,官员的升迁和降黜之权操纵于上司的手中,这就必然会形成关于对上级强烈的依附性,处理公务只对上级负责,唯命是从,甚至为了迎合上意,编造出一些形式主义的噱头。因此,中国古代官僚在执行法律时“亲者断其生,疏者判其死”,服从权力而不是法律,处理日常公务具有很强的随意性。

——摘编自马欣荣《比较视域下中国古代官僚制度的弊端探析》

材料二 1832年议会改革后,工业资产阶级要求更深入、全面地改革文官制度,以适应经济发展的需要。1853年,查理·屈维廉和斯福·洛斯科特提出一份关于建立英国常任文官制度的报告,建议实行公开竞争考试录用制,但未获得议会通过。1855年,首相帕麦斯顿颁布了文官制度改革的第一个正式法令《关于录用王国政府文官的枢密院命令》。格莱斯顿执掌内阁后,于1870年颁布了关于文官制度改革的第二个枢密院令,规定以后所有文官职位的任命都必须通过公开竞争考试,择优录用,该令成为英国近代文官制度建立的标志。英国近代文官制度是建立在对旧的文官制度逐步改革基础上的,是根据社会发展需要以渐进的方式来推进文官制度走向完善的。建立至今已经有一百多年,但所确立的原则依然没有过时,为其他国家文官制度提供了十分有益的经验。

——摘编自肖俊《渐进的制度文明:英国文官制度的历史与贡献》《世界历史:英国文官制度改革》解说词

(1)根据材料一,概括指出中国古代官僚制度的特点及其弊端。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代英国文官制度改革的背景及影响。

材料一 先秦儒家思想中蕴含着丰富的生态伦理思想。孔子很早就认识到:“天何言哉?四时行焉,百物生焉。”他还强调:“断一树,杀一兽不以其时,非孝也。”孟子提出“时养”即大自然的运行规律和不可逆性,人们必须“不违农时”、“勿夺其时”。荀子继承了孔孟尊天重道的思想,把“受时”与“治世”相统一。更为重要的是,荀子将孔孟儒学的“知天命-畏天命”的社会伦理思想发展为“知天命-畏天命-制天命而用之”的生态伦理思想,凸显了人类保护自然资源、使之用之不竭和永探生态平衡的生态伦理责任。

——摘编自任俊华《荀子的生态伦理思想审视》

材料二 20世纪中叶,资本主义世界的环境问题引起民众广泛的关注和忧虑,生态伦理学应时而生。施韦兹认为:“我们越是观察自然,我们就越是清楚地意识到,自然中充满了生命每个生命都是个秘密,我们与自然中的生命密切相关。”利奥波德主张:“如果对待自然的态度全部以经济动机为出发点,那么在土地共同体中的大部分成员就会因为缺乏经济价值而被消灭。因此必须修订伦理标准,使之从经济学向生态学过渡,这既是土地伦理的全部内涵,更是看待人与自然关系的伦理标准。”利奥波德的土地伦理思想作为扩展的伦理学的一个方面,是现代生物中心论的或整体主义的伦理学的最重要的思想源泉。

——摘编自曾建平《西方生态伦理思想探究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中西生态伦理思想的异同,并简析导致不同的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析中西伦理思想的积极作用。

材料一 朱熹认为,“夫仁政,必自经界始。经界不正,井地不均,榖禄不平。是故暴君污吏必慢其经界。”明代顾亭林也说:“如春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣;春秋时犹尊周王,而七国则绝不言王矣。”在这种战争硝烟味极浓的政治环境中,孟子向统治者推行以德化人的“王道”理论势必行不通。

——摘编自肖观梅《浅析孟子政治思想在战国不被重视的原因》

材料二 赵宋王朝依靠文人,大兴科举,平民士人因此而崛起,具有了强烈的自觉意识,逐步走上了政治舞台。宋代自开国创制以后的几十年里,社会积弊很深,政治气氛越来越消极。同时统治者借佛、老思想粉饰太平,以佛、老那种清静、无为来为他们的因循守旧作辩护。这种不思进取、无视社会矛盾日益尖锐的社会事实,促使有忧患意识的儒者同时发出了辟佛、老和改革政治的呼声。唐末五代是人欲炽盛、天理不存的时代,士人无耻,学风不正,有识之士多认为惟有重振儒学才能磨砺士气,重建道德。因此,复兴儒学是解决一切难题的唯一途径。

——摘编自叶平《北宋儒学复兴的社会原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明孟子政治思想在战国时期不被重视的社会原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代儒学复兴的社会背景。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代儒学发展的认识。

材料一 汉武帝时逐渐建立起一种以儒术培育人才、传承文化的治国模式,此后每一朝代的封建统治者在取得政权之后总是不断地扩大太学的规模,逐步建立并完善官学教育体系,使其成为传承与创新中华文化的主要场所。汉代学校教育实行“分经授诸生”,汉武帝时在太学里置五经博士,儒生以传习、阐释“五经”为业,经学开始形成,学派逐渐繁荣。

材料二 唐代在中央设有国子学、太学、四门学律学、书学、算学以及弘文馆和崇文馆等,且四门学准许“庶人之俊异者”入学。唐宋以后,不仅汉族统治者在学校教育中重视传承以儒家经学为主的中华文化,蒙古、女真等少数民族统治者也对此格外重视,并在学校管理和救学方面制定了颇为周详的规程。

——以上材料均摘编自栗洪武、陈磊《中国古代学校教育传承与创新中华文化的历史规律》

(1)根据材料一,概括汉武帝对中国古代学校教育发展的贡献。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐宋时期学校教育的发展,并简析唐宋以来古代学校教育获得发展的原因。

材料一 文艺复兴运动时期的政治家、文学家的言论

| 伊拉斯谟(1466—1536) | 我几乎愿意再年轻几岁,这是因为我相信在最近的将来一个黄金时代就要来临 |

| 彭塔诺 | 我创造了我自己 |

| 博丹(1530—1596) | 国家起源于家庭,国家是民族利益的集合整体;主权是国家最本质的特征 |

材料二 启蒙运动的发生也与自然科学有密切关系。……牛顿的朋友记载:在晚餐后……我们就走进花园,在苹果树下饮茶。在闲谈中他告诉我说正在思考引力的问题。事情的起因是:当他坐着冥想时突然苹果掉下来。他心里想:为什么那个苹果总是垂直地掉在地上。为什么它不斜着掉下,或者往上飞去……无疑地,原因在于:地球在吸引它。一定存在着一个吸引的力量,而吸引的力量一定在地球的中心,而不是在地球的任何一侧。因此,苹果才垂直落下,或者朝向地球中心落……伟大的……发现……揭开了宇宙的面纱。……自然界俨然成为一架按照自然法则运行的庞大的机械装置……在牛顿的启发下,启蒙思想家们力图发现支配人事及社会的永恒的法则。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编(上)》

(1)据材料一,概括人文主义的主要特征。结合所学知识,说明文艺复兴和资本主义政治制度确立的关系。

(2)据材料二并结合所学知识,指出以牛顿为代表的科学家对启蒙运动产生了哪些积极影响。

材料一 两晋以后,佛教渐盛。宣扬“三世轮回”“因果报应”“灵魂不灭”的佛教,得到皇帝、士大夫的倡导、扶植、引发了严重的社会后果。强大的寺院经济不仅严重地影响了封建朝廷的经济收入.而且也妨碍了世俗地主的利益。公元489年左右、范缜写成了《神灭论》主张“形神相即”“形质神用”,否定“形亡神存”,指责“浮屠害政,桑门螽俗”。

——摘编自杨世秀《浅谈范缜及其<神灭论>》

材料二 宋代“材英佛壮”(以探究请法实相与自我证悟为特征)因义理过于烦琐深奥,逐步趋于式如。与之相对的“功选型佛教”(以功德思想与他力医放为基础)由于契合了“积善之家必有余庆、积不并之案必有命块”的传统报应观念,再加上简单易行,颇有民众情绪,成为普通民众佛教修行的主要选择,正是名日繁多的佛事活动和功德回向的福报观念,使佛投这一信仰系统与中国社会现实生活紧紧联系在一起,使沸寺呈现出香火鼎盛,信众云集的景象。

——摘场自陈雷(宋代佛数世俗化的向度及其启示)

(1)根据材料一,归纳范填的观点,并结合所学知识分析其形成原因。

(2)根据材料二片结合所学知识,分析佛教对宋朝文化的影响。

材料 在人类历史的发展过程中,思想文化和意识形态的进步对社会的变迁起着独特的作用,尤其是社会大变革、大转轨和社会形态更替的时期,代表新生产力的阶级在发动革命推翻旧的生产方式,以为自己争取生存空间以前,往往先用与新生产方式相适应的意识形态作为思想武器,发动一次深刻的思想文化领域的革命,而思想文化领域的革命对社会向前发展起着极其重要的推动作用。它不仅为政治上的暴力革命在思想上、舆论上作好了准备,荡涤着一切旧制度下的污浊空气,而且直接为革命准备了思想武器。

——摘编自姚秀梅《浅论思想解放运动在社会变革中的先导作用》

根据材料并结合所学知识,从中西方近现代思想解放运动中任选一个历史事件,写出该事件名称,根据该事件自拟论题,并运用相关史实予以论证。(要求:观点明确,史实充足,逻辑清晰,论证严密。)

材料一 提倡“罢黜百家,独尊儒术”的董仲舒融合了儒家和法家学说,大力倡导礼法、德刑并用,并吸收了墨家的“兼爱”“尚同”等思想和阴阳家的阴阳五行学说,这使儒家学说成为那个时代整个中国文化精神的集中代表者之一。东汉儒生牟子原著《理惑论》在讲述佛教教义的过程中,时而引证《老子》时而援用儒家学说,表现出融会儒、道、佛三家的倾向。魏晋时期,佛教与儒学,道学、玄学交融并汇。然而,有学者指出,中国佛教建立哲学体系时运用的不是来自印度的因明逻辑,而是魏晋玄学的形名学与言意之辨。

——摘编自周东娜《中国传统文化的包容性发展及其当代启示》

材料二 时至近代,在中西文化的对抗和冲突中,“中学”的势力曾远大于“西学”。近代早期,林则徐组织翻译西书、西报;魏源提出“师夷长技以制夷”。但是他们都没有对传统文化的合理性和神圣性表示怀疑,而在主观上处处维护其尊严。到19世纪60年代,有识之士认识到传统文化有些地方落后,于是热衷“洋务”,提倡“西学”。但是“变器不变道”“变末不变本”始终坚持的是“采西学、制洋器”的原则。甲午中日战争后,不再是原封不动地保持传统文化,而是扩大了吸收西方文化的范围,对进化论、民权思想和政治制度表现出浓厚的兴趣。康有为的君主立宪政治理想、孙中山的民主共和国方案,是此时最具代表性的思想主张。

——摘编自李侃《简论中国近代文化与近代革命》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简述两汉魏晋时期中国传统思想文化的发展概况。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国学习西方文化的变化及其原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析中国传统文化的特点。

材料 中国传统文化中有一个重要思想,也是一种美好社会理想,就是“天下大同”。所谓“天下”者,是所有人所有民族所有国家共有之天下。所谓“大同”者,《礼记》中说:“天下为公,是谓大同”;《吕氏春秋》中说:“天地万物,一人之身也,此之谓大同。”基于“天下大同”,中国的古贤们还提出了“民惟邦本”“国以民为本”的民本主义。所谓“以民为本”,就是倡导社会经济、政治、活动和治国理政工作,要服从和服务于天下民众共同利益,实现“安民”“富民”“乐民”。西汉著名的政论家贾谊就说过:为政者应“以富乐民为功,而以贫苦民为罪”。当然,在中国古代封建社会里,统治者没有也不可能贯彻实行“天下为公”“以民为本”,没有也不可能真正“安民”“富民”“乐民”。但是,“天下大同”和“以民为本”这种体现人民性、民主性的先进思想和美好社会理想,作为中国传统文化的思想精华,却一直为致力于社会进步的志士和劳动人民在不断追求和长期实践斗争中传承下来。

——摘编自滕文生《天下为公:中华文明的世界贡献》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)