| A.儒家思想根植于悠久的文化传统 | B.分封制是“家国同构”的制度根源 |

| C.血缘纽带是中国古代政治制度基础 | D.“君权”是“父权”的延伸和扩张 |

| A.改革中央官制,实行宰相分权 | B.改革选官制度,实行科举选官 |

| C.强化监察制度,实行台谏监察 | D.改革赋税制度,打击贵族势力 |

| A.健全了地方行政管理 | B.旨在加强中央集权 |

| C.调整了中央行政机构 | D.降低了地方行政效率 |

|

|

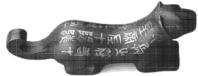

| 杜虎符铭文:兵甲之符,右才(在)君,左才(在)杜。凡兴士披甲用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧(点燃烽火)之事,虽毋会符行殴(也)。 | 阳陵虎符铭文:甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵。 |

| A.表明了调兵方式的严重弊端 | B.说明地方将领无任何用兵权 |

| C.反映了政治制度的延续发展 | D.凸显了秦朝太尉的军事权力 |

| A.保障权力传承的稳定性 | B.维护门第等级制度的需要 |

| C.社会现实政治统治的需要 | D.礼制对统治阶层的行为规范 |

| A.皇权受到严格制约 | B.内阁大臣彼此牵制 | C.中央集权得到强化 | D.内阁政治相对稳定 |

| A.加强了西周中央集权 | B.蕴含了政治伦理意义 |

| C.革新了权力继承方式 | D.维系了血缘政治关系 |

| A.录取选拔程序日趋复杂严谨 | B.保障了人才选拔的公平公正公开 |

| C.力图选取对国家有用的人才 | D.扩大了布衣士子考取功名的机会 |

材料一:随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二:科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料三:至北宋中期,在科举考试中,南方人录取的人数远超过北方,北方人于是开始争取保障名额。在宋英宗治平元年(1064),发生了陕西籍的司马光与江西籍的欧阳修之间就科举考试是分路取人(按地区分配名额录取)还是凭才取人(根据成绩优劣取人)的争论。司马光代表北方的观点,主张分路取人,欧阳修则认为东南各路人才多,应考者多,这种做法对南方士人不公平,主张凭才取人。

——根据梁庚尧《中国社会史》

(1)根据材料一结合所学,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(2)根据材料二,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。结合上述材料及所学知识,概括我国古代选官制度的发展趋势。

(3)根据材料三指出司马光和欧阳修发生争论的直接原因。

| A.豪强大族对政治的影响 | B.古代政治制度不断进步 |

| C.考试选官制度已经确立 | D.选官重视家族经济基础 |