材料— 中国的经济繁荣得益于强有力的帝国统治,帝国对于商业活动采取了务实政策,并能控制庞大的人口和广袤的土地,从而维持了一个长期的王朝中期繁荣。直到18世纪中叶,中国最发达地区与英国在经济发展水平和生活质量等方面出现很大的相似性,但正是18世纪东西方出现了大分流。

——摘编自赵鼎新《加州学派与工业资本主义的兴起》

材料二 英国为代表的西方迅速崛起。赵鼎新认为西方崛起包含五个交叉重叠的历史进程。军事竞争(连绵不断的战争)和经济竞争推动下的强烈的理性化取向以及积累性发展。欧洲国家力量强大之后天主教世界的崩塌以及其他宗教、世俗形态的兴起。资产阶级在政治、军事、意识形态方面的纵深发展……政府与商人联盟的存在:政府依赖商人敛财创收,以及维持殖民地的运作;而商人则仰赖政府的保护,以此进行市场扩张。

——摘编自赵鼎新《国家、战争与历史发展:前现代中西模式的比较》

(1)根据材料一概括18世纪中叶中国经济繁荣的原因,并根据材料一、二结合所学知识简析18世纪“东西方出现了大分流”的原因和给中国带来的影响。

(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪中叶中国最发达地区与英国经济发展的“相似性”。

材料一 明代中后期商品经济的发展程度已远远超过前代,社会上兴起奢靡之风。尤其是商人群体,因为没有功名利禄的牵绊,在消费中体现强大财力,引起社会瞩目。成化六年(1470年)户科给事中丘弘等上奏:“近来京师内外,风俗尚侈,不拘贵贱,概用织锦宝石服饰,僭拟无度,一切酒席皆用盘糖缠等物,上下仿效,习以成风,民之困已由此。”

——摘编自魏天辉《明代中后期奢侈风气研究》

材料二 随着17世纪末英国消费社会的出现和形成,中等阶层(工商业者)的炫耀性消费已经超越了生存需要。过去被视为奢侈的商品和服务越来越多地进入中等阶层的消费清单,从意大利的建筑设计、法国的内饰品……到中国瓷器、印度织物、希腊和土耳其的古物以及来自亚洲、非洲、美洲珍稀奇异的食品,拥有这些商品和服务在当时被视为时尚、见多识广和现代。时尚成风的结果就是突破了原有的社会等级限制。一些人则相信,这不一定是一种不受欢迎的发展,原因在于国内需求能够促进经济变化和扩展。

——摘编自李新宽《18世纪英国奢侈消费大讨论》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析明中后期及17世纪英国出现奢侈风气的相似原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明奢侈风气对中英两国造成的影响。

材料一 各地区各民族农业文化的交流,促进了中国古代农业精耕细作体系的形成,并不断丰富它的内容。从某种意义上来说,精耕细作是多元交汇农业体系的产物。同时,由于个体农民经济力量薄弱,他们的生产条件不稳定,经常受土地兼并及地主增租夺佃的威胁,扩大生产规模艰难,一般只能在小块土地上,尽量提高单位面积产量,以解决一家数口的生计问题。这也是精耕细作传统形成的重要原因之一。

——摘编自李根蟠《中国古代农业》

材料二 鸦片战争以后,棉田面积扩大较快,在各种农作物面积中约占11%。清末(1908—1911年)平均每年输出棉花80万担以上。“晚近机械纺织之术进,海外输出之途开,农民亦颇多注意植棉,年来日呈增加之象……”

——摘编自《简明中国近代农业经济史》

材料三 在恢复时期的三年里,人民政府发放的农业贷款逐年增加,通过大量农业货款,农民购买了各式农具、水车、化肥等,这就及时地帮助贫苦农民解决了生产资料缺乏的困难,促进了农业生产的恢复,如下表:

——摘编自《中华人民共和国经济史稿》

(1)据材料一,概括指出中国古代农业生产的主要特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概述近代中国农业经济的主要变化,并分析其原因。

(3)结合材料三和所学知识,分析建国初期农业生产恢复的原因及其对当时国家建设的意义。

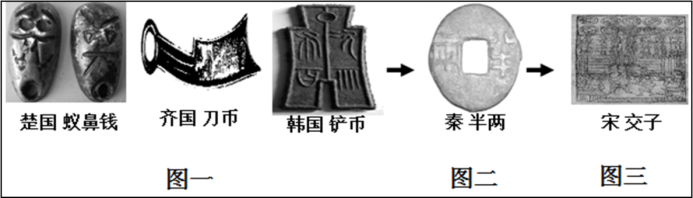

材料一

材料二 会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。(宋)真宗时,张咏镇蜀,患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂(古时贸易用的契券)之法,一交一缗(贯),以三年为一界而换之,六十五年为二十二界,谓之交子,富民十六户主之。后富民赀(资)稍衰,不能偿所负,争讼不息。转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之…

——[元]脱脱等《宋史·食货志下三·会子》

材料三 明代中叶后,白银成为主要货币。据研究,16世纪中期到17世纪中期,欧洲各国与中国的贸易以中国的丝绸为主角,被西方学者概括为“丝—银”对流。中国通过“丝—银”贸易,获得了占世界产量1/4到1/3的白银,总量达到7000吨至10000吨。这种趋势一直持续到18世纪末。

——摘自《国史大纲》

(1)材料一中图一到图二的变化反映了什么历史事件? 据材料一指出中国古代货币发展的趋势,并结合所学简要说明对中国古代经济发展有何影响?

(2)根据材料二概括北宋交子出现的原因,并指出交子发行主体的变化?

(3)根据材料三及所学知识分析“丝—银”贸易出现的国内和国际条件。

材料一 汉代画像石是我国古代宝贵的艺术财富,生动反映了汉代社会生活的方方面面。

材料二 100元法币购买力图示

——[美]伊佩霞《剑桥插图中国史》

材料三

材料四①全国农业总产值 1979~1984年增长455.40%。②全国粮食产量由1978年的3.04亿吨增加到1984年的4.07亿吨。③凤阳县粮食产量三年三大步:1980年产粮5.02亿公斤;1981年产粮6.70亿公斤;1982年产粮7.15亿公斤。

——摘自人教版高中《历史》必修二教材

(1)材料一中图1反映出我国古代农业最主要的耕作方式是什么?两幅图体现了中国古代农业经济的基本特点是什么?

(2)1945~1949年中国民族工业发展处于怎样的境地?参考材料二并结合所学知识,简述导致民族工业处于这一境地的原因。

(3)材料三反映了新中国成立后国家采取的什么政策?该政策的实施给中国社会带来了什么重大影响?

(4)中国的经济体制改革首先在农村取得突破,当时农村实行的主要政策是什么?根据材料四并结合所学知识,指出该政策产生的积极作用。

材料一 自西周开国之初直到春秋战国,经历了两次城市建设高潮。第一次,在西周300余年间……其分封的诸侯国由最初的71个发展到1200个之多。第二次,下及春秋战国……到战国末期,城市分布范围更广,除主要集中于陕西关中的泾渭谷地到潼关以东的黄河中、下游地带,以及淮河流域外,长江流域巴、蜀、吴、越等地也有分布。

——摘编自《中国古代城市的发展与分布》

材料二 明、清两代有些市镇,无论是人口规模还是城市经济职能都超过了作为传统政治中心的县城,甚至府城,从而发展成为全国性的经济中心城市。如当时全国著名的四大镇,河南朱仙镇和湖广汉口镇发展为商业市镇;江西景德镇和广东佛山镇,形成为著名的手工业市镇。…… 明、清时期发展的新型城镇经济大多局限于江浙和广东部分地区,沿海和沿江其他地区有不同程度的发展,而广大内地自然经济仍占统治地位。

——摘编自顾朝林《中国城镇体系——历史•现状•展望》

材料三 鸦片战争后特别是19世纪六七十年代以来,江南农村部分棉纺织业市镇不可避免地走向衰落。但国外工业生产原料需求大增,为部分市镇发展注入了新的活力。19世纪末盛泽镇全镇年产丝绸90万匹,镇上绸商在上海建立分庄,称为“申庄”,专事与洋行交易。震泽镇则以生丝加工和外销为特色,“所产之丝多销洋庄厦南洋、印度等地”。嘉定县和上海县则由棉织业转向桑蚕丝业,“兴蚕桑之利,以济棉布之穷”,“鲜茧出售,动以数万计”。

——摘编自樊树志《江南市镇:传统的变革》

(1)据材料一并结合所学,分析西周至春秋战国出现两次城市建设高潮的原因。

(2)据材料二,概括明清时期城镇化的特点。结合所学,指出这一时期的城镇化在思想文化方面的影响有哪些。

(3)据材料三,概括19世纪中后期江南市镇经济变化的表现。结合所学,指出导致变化的主要原因。

材料一 宋代城市地税与农田税,虽就税目性质而言有其一致性,但城市地价之远超乎农田,官府也就对其敷之以特别的税额。与此同时,国家从城市征税赋役之所依据的税产,出现了一种从地产物业走向综合家业评估的趋势,并形成了清晰分辨“田亩”“家业”与“营运”三类性质略异税产的概念。

——摘编自包伟民《宋代城市税制再议》

材料二 厘金为晚清时期清政府征收的一种商业税,始于咸丰三年(1853年),为清政府地方编练乡勇、镇压太平天国革命的临时筹饷方法。此时五口通商已过十年,本国商品经济有了一定的发展,为商业税的产生提供了物质条件。厘金期初主要有两种:其一活厘,是抽行商的货物通过税;其二板厘,是抽坐商的交易税。厘金征收对象为本国商人,见货即征,不问巨细。各省自定税则,任意征收。

材料三 罗斯福要求国会降低低收入者的税率,同时提高高收入者的税率。对于年收入为5万美元以上的人,税收增加了1%,年收入6万美元以上的人税收增加6%,年收入350万以上的人税收增加7%。同时,还根据公司规模分等征收公司所得税,并有股息税,以防漏税。

——《罗斯福“新政”:评价及启示》

请回答:

(1)根据材料一,概括宋代城市税收体制与农村相比有何明显不同。结合所学知识,分析其原因?

(2)根据材料二,概括晚清时期厘金产生的主要原因条件。结合所学知识,概要分析厘金产生对近代中国社会经济产生的影响?

(3)根据材料三,归纳罗斯福新政期间美国税收政策的突出特点。结合所学知识简要评价其税收政策。

(4)综合上述材料,谈谈你对税制改革的认识。(要求:观点明确,史论结合,论述充分,逻辑清晰。)

材料一 明朝中后期,工业文明因素的发育,许多方面比欧洲、日、俄等国更为优越,但明清高度成熟的农耕母体具有极富韧性的自我整合机制,成为桎梏近代化因素发展的巨大障碍。商品流通在中国一定程度上是对个体自然经济的补充,金钱则被引导买田,大量回流土地淹没在农耕自然经济的汪洋大海之中,中国大城市是专制集权统治的政治、军事中心,经济上则以官办手工业为主为统治阶级享乐消费服务。中国官僚、地主、商人之间固然能够流动,但却因此促使三者融合,转而凝聚、巩固传统农耕体制。所谓高度平衡的陷阱并不仅只表现在经济层面高度成熟的农耕体制有效地维系着传统的运行轨道,突破产业革命的瓶颈格外艰难。

——摘编自曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的殒落》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阻碍明朝向“工业文明转轨”的因素,并从社会演进的角度分析对中国社会的影响。

材料二 工业革命,又称产业革命或技术革命,与政治革命大多是短期内急风暴雨式的社会制度变革不同,工业革命是经过较长时间内由分散和个别的发现、发明和变革开始,逐渐和缓慢地积累形成的。工业革命为什么发生在18世纪60年代?这个问题可以在地理大发现后,西欧的海外殖民扩张及殖民掠夺所造成的经济后果中找到主要答案。为什么首先发生在英国?这是因为只有英国具备了进行工业革命的各种条件和因素。在工业革命与资本主义制度的相辅相成下,引发了经济、社会以及政治等方面的全方位变革,使英国的国际地位和国家实力产生了巨大变革。也有经济学家认为工业化会带来严重的社会动荡、贫富分化等社会弊病,工业发展产生的一些新工艺不顾人的需求,使人变得冷漠甚至麻木不仁,有着贬抑人性的后果。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(2)根据材料二并结合所学知识,从资本主义发展基本要素的角度指出英国工业革命发生的原因,并分析工业革命对英国经济发展产生的影响。

材料三 经济发展、工业化进程有其内在规律和结构平衡要求,不是单靠主观努力就可达成目标。这需要我们在工作实践中不断加深认识和把握。“有计划,按比例"本身并不错,关键是在实施中如何保证计划的科学性、比例的协调性。

——摘编自王海林《中国道路》

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括指出世界各国工业化为我们提供的经验和启示。

材料一 宋朝时期,城市开始大规模出现,首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。其中具有百万人口的城市就有两个——汴京和临安。……在宋代,城市逐渐打破了坊市格局,街道上随处可以开设店铺。北宋开封已经有6400多家大中型工商者,8000—9000家小商小贩。宋代新兴的市民阶层的诞生、安逸的生活使宋人消费意识浓烈,酒楼、茶坊适应商业大潮,如娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——《中国城市及其文明的演变》

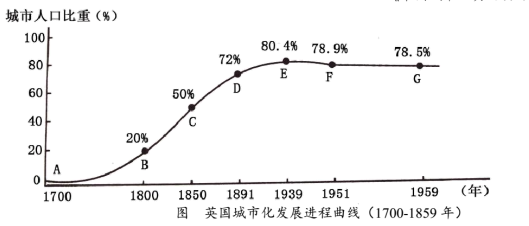

材料二

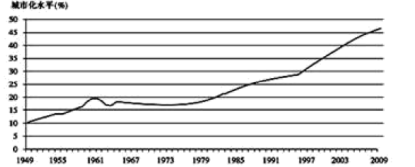

材料三 1949—2009年新中国城市化进程示意图

——根据《中国统计年鉴2009》《中国城市统计年鉴2009》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市发展的特点,并简析其主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述18世纪以来英国城市化进程中不同阶段的发展特点,并分析推动英国城市化发展进程的主要经济因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新中国成立以来城市化进程不断加快的主要因素,并谈谈你对推进现代中国城市化进程的合理化建议。

材料一 春秋战国时期,铁农具逐渐代替青铜工具而广泛使用,传统的精耕细作技术已初步形成,大大推动了农业的发展。在土地制度方面,封建土地私有制度在战国末期已经逐渐形成。春秋战国时期,粮食作物最主要的有:粟、黍、稻、麦、梁、菽、麻等。农作物产量有了提高。

——摘编自李玉梅《春秋战国时期的农业》

材料二 民国初期历年新注册工厂数量一览表(注:1912年为民国元年)

| 年份 | 民国元年 | 民国二年 | 民国三年 | 民国四年 | 民国五年 | 民国六年 | 民国七年 | 民国八年 |

| 工厂数 | 17 | 37 | 37 | 50 | 33 | 34 | 29 | 23 |

材料三 从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年来受到严重阻碍的工业化重任。但是从1952年我国完成经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党,在这种情况下,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识和实践》

请回答:

(1)根据材料一,概括春秋战国农业发展的主要表现。

(2)依据材料二和所学知识,分析民国初期民族工业发展的原因有哪些?结局如何?

(3)据材料三并结合所学知识指出,中国共产党采取的“集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略”指的是什么?并归纳这一“发展战略”实施的影响。