材料一 随着丝绸之路研究的深入,史学界提出了许多新的观点,如下表所示。

| 观点内容 | |

| 学者1 | 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”、海上“丝绸之路”。 |

| 学者2 | 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人、突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣,他们绝大多数并不以获利为目标,而是以宗教传播为己任。 |

| 学者3 | 三条丝绸之路本身就是由于中国独持的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果。 |

| 学者4 | 丝绸之路中的“丝绸”一词,已不再是中外商业史上交流的商品“丝绸”之狭义,而是一个文化象征符号。所以丝绸之路是沟通中国与域外交流的一个“交通网络”,包括商业、文化和民族迁徙交融这三大功能。 |

——摘编自耿昇《丝绸之路在中国》

(1)依据材料一,分别概括四位学者的观点。并指出学者1、3与学者2、4分别从哪两个视角研究丝绸之路?

材料二 丝路贸易中的消费需求不仅包括西域、欧洲、中西亚国家对中国丝绸、茶叶、陶瓷、漆器、金银器皿、铁金属器和造纸、印刷等生产技术的需求,也包括中国内地对西方和西域的香料、珠宝、良马、皮毛和棉花、蔗糖等生产技术的需求。就中国来说,丝路贸易在隋唐时期达到高峰,正是因为在生产和消费两个方面都具备了相应的条件。奢侈品、特产品贸易在域外通商中的主导地位,因为其既能满足统治阶级特殊的消费性需要,还能带来高额利润,因而封建国家对奢侈品贸易的态度及采取的政策就有可能直接影响到对外贸易的兴衰存亡,这也是丝路贸易的基本特点之一。

——于倩《古丝绸之路贸易规律探析》

材料三 这种人的跨洲流动,客观上促进了整个世界经济文化的交流和渗透。经济上,则首先表现在世界动植物的大交流。欧洲人把马牛羊等家畜和小麦、大麦等农作物以及橄榄,葡萄等水果带到美洲;美洲的玉米、马铃薯、西红柿、番薯、花生、南瓜、可可、烟草、棉花等物种也开始流向世界各地。另一方面,世界地区之间的经济联系增强了,出现了全球性经济关系。繁荣的三角贸易可谓一个典型的佐证。从欧洲把甘蔗酒、布匹、枪支及金属用具运往非洲,从非洲运奴隶到美洲,再从美洲运砂糖、烟草和白银到欧洲。西欧的海外殖民扩张和殖民掠夺又为工业革命创造了条件。

——杨和平《世界近代史教学内容研究二题》

(2)根据材料二、三并结合所学知识,比较古丝路贸易与新航路开辟后世界贸易的异同。

材料四 2013年,习近平总书记在访问中亚国家哈萨克斯坦和东南亚国家印度尼西亚时先后提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,强调相关各国要打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”。“一带一路”建设也是基于新安全观的周边外交大战略。这一跨越时空的宏伟构想,承载着丝绸之路沿途各国发展繁荣的梦想,赋予古老丝绸之路以崭新的时代内涵。

——摘编自《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》

(3)依据材料四并结合所学知识,你认为“重建丝绸之路”有何积极意义?

材料一 乾德三年(公元965年)四月十三,宋太祖诏令开封府:“令京城夜市三鼓以来,不得禁止。”宋仁宗时朝廷下令允许民间向街开店。

材料二 北宋中期“坊市之名,多失标榜。”汴梁皇城东北角的潘楼酒店,“其每日自五更市合,买卖衣物书画、珍玩犀玉,至天明,羊头、肚肺……野味、螃虐蛤蜊之类讫,方有诸手作人上市,买卖零碎作料,然后饮食上市。”

材料三

上海街景一《图画日报》 上海建筑一《点石斋画报》

上海室内陈设一《上海百年》

材料四 1959年中国某部门根据历年全国工业生产统计数据制订了下表

| 年代 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |

| 增长率(%) | 30.2 | 16.2 | 5.6 | 28.2 | 11.4 | 66 |

请回答问题:

(1)请分别概括材料一和材料二的核心内容,并说明两则材料在研究宋代商品经济中有什么不同的用途。

(2)观察材料三中的图像资料,说明与古代城市相比,近代上海城市的新变化,并依据所学知识分析变化原因。

(3)有人指出材料四中“1958年的全国工业增长率的数据不可靠。”请你结合所学为该观点提供合理依据,并据此谈谈你对使用史料的看法。

古代科举殿试有对策一科。应考者要回答皇帝关于治国策略的问题,康熙、雍正两朝部分殿试策问如下。

| 康熙二十七年 (1688年) | 商贩通行,经营域外物产,使我们的人民富足,其中确实有利无弊吗? |

| 康熙三十年 | 汉唐(对经文)的笺疏,宋儒(对经文)的训诂,其繁简得失,义蕴的精深微妙,请予以点评。 |

| 康熙四十二年 | 治理国家,贵在政策适中。如果造作夸饰以求取名声,严峻苛刻以标新立异,即使立志廉政,人民也不能受惠。这岂不是变政革新却使人民烦困受扰,宽仁守旧则让人民休养生息? |

| 康熙四十五年 | 标新立异,求取名声,以变政革新、稽查考核为能,则人民更加受累。朕希望大小官员都廉洁清白,和洽地统御人民,使人民安居乐业,没有狱案的困扰,应采用什么办法? |

| 雍正二年 (1724年) | 朕真诚地希望兴政事、慎法令,为地方做益事……革新会苦于变乱更易,避事则必然荒废政务。严峻苛刻,(朕)就忧虑滋扰了百姓;优厚宽容,(朕)又担心姑息养奸。应该怎么做? |

| 雍正二年 | 士是四民之首,必须有良好的操行,才能倡导优良的风俗教化。今天士人华而不实,甚至嚣张奸诈,岂不是浸润教化还不到位吗?推崇道德,罢黜奸邪,必须劝勉和惩罚互用吗? |

| 雍正二年 | 朕希望地方官多方劝课农桑,使懒惰的农民尽力劳作,荒芜的土地都变得肥沃,有什么办法? |

问题:

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出康熙、雍正面临哪些问题,并对这些问题予以分析。

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出此后清政府的应对方式,并说明其影响。

材料一 陆上丝绸之路在古代中国曾长期是东西方贸易的主要通道。但是自从8世纪初海上丝绸之路日益发达之后,已有衰落的趋势。历史上的海上丝绸之路是在东亚直到非洲东海岸之间一系列港口组成的海上贸易网络,从唐至宋形成高度繁荣态势,促成了贸易交流与地理知识、航海科技的传播,西亚不少商人带来了西方宗教,中国科技也相继西传。在古代这就是中国与南亚、东南亚各国和平友好往来的见证,也反映了中国在历史上的强大时期与周边国家睦邻友好,注重平等的经贸往来。两千年来,丝绸之路始终主宰着人类文明的进程。不同种族、不同信仰、不同文化背景的帝王、军队、商人、学者、僧侣、奴隶,往来在这条道路上,创造并传递着财富、智慧、宗教、艺术、战争、疾病和灾难。丝绸之路让中国的丝绸和文明风靡全球:罗马和波斯在路边缔造了各自的帝国;佛教、基督教和伊斯兰教沿着丝绸之路迅速崛起并传遍整个世界;成吉思汗的铁骑一路向西,在带来战争的同时促进了东西方文明的交融;大英帝国通过搜利丝绸之路上的财富,铸就了日不落的辉煌。丝绸之路的历史就是一部浓缩的世界史,丝绸之路就是人类文明最耀眼的舞台。

——《拓展海上丝绸之路,复兴海洋文明》

材料二 随着丝绸之路研究的深入,史学界提出了许多新的观点,如下表所示。

| 观点内容 | |

| 学者1 | 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”、海上“丝绸之路”。 |

| 学者2 | 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人、突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商吕流通的还有僧侣,他们绝大多数并不以获利为目标,而是以宗教传播为己任。 |

| 学者3 | 三条丝绸之路本身就是由于中国独持的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果。 |

| 学者4 | 丝绸之路中的“丝绸”一词,已不再是中外商业史上交流的商品“丝绸”之狭义,而是一个文化象征符号。所以丝绸之路是沟通中国与域外交流的一个“交通网络”,包括商业、文化和民族迁徙交融这三大功能。 |

——摘编白耿昇《丝绸之路在中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代丝绸之路的主要特点以及对人类文明发展的影响。(2)依据材料二,分别概括四位学者的观点,归纳史学界“丝绸之路”研究的动态与趋势?

材料一:就中国来讲,汉唐宋元这几个领先世界的朝代都是国际贸易逆差,通货纯流出。只是到了明代和清前中期,出现了历史性的反转:中国在国际上变得“只卖不买”,至少是“多卖少买”。我们卖出自己的产品,而且往往卖得很廉价,价格很有“竞争力”,却不买或很少买外国货,只愿收银子。于是出现巨额的顺差,外边的白银大量涌进中国,最初是日本银,后来更是海量的拉美银,形成了所谓的“白银时代”。……与汉唐宋元那时“富国(相对于交往对象而言)的逆差”形成对照,所谓明清时期的“白银时代”其实是“穷国的顺差”。

——摘编自秦晖《古商路上的逆差贸易》

材料二:下表为20世纪前期中国对外贸易出入超变动表

出超(+),入超(—);单位:百万元

| 年份 | 美国 | 英国 | 法国 |

| 1909—1911 | 0 | —90 | +56 |

| 1919—1921 | —89 | —110 | +32 |

| 1929—1931 | —205 | —76 | +40 |

(1)根据材料一并结合所学知识说说为什么明清时期的“白银时代”其实是“穷国的顺差”?

(2)根据材料二,指出表中数据变动的本质并结合材料二及所学知识加以说明?

6 . “光盘行动”“民生幸福”“中国梦”等是近几年年的新闻热词。阅读材料,回答问题。

材料一“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”

——【明末清初】朱柏庐《朱子家训》

材料二下表是某老人记录的几次国庆节的饮食开销情况(单位:元)

| 1958年 | 1968年 | 1978年 | 1988年 | 1998年 | 2008年 |

| 7.98(请客) | 3.6 | 3.07 | 15.22 | 90.9 | 268.95 |

(1)概括材料一的主张,并简要分析其形成的原因。

(2)据材料二,以1978年为界概括老人家国庆节开销的变化趋势。结合所学知识,分析各自的原因。

材料一 有学者提出,大体而言,古代中国从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

(1)材料一中所说宋元时期的“新型经济”是指什么?列举其泛起“微澜”的突出表现。明清经济的发展和唐宋相比又有着怎样的突破?

材料二 由于陆上丝绸之路有很大局限性,除了沿途自然条件比较险恶,需要经过茫茫戈壁沙漠外,更为严峻的是受西域政治形势影响而经常阻断。在唐代,由于唐与突厥、吐蕃的战争,西亚阿拉伯国家的军事扩张,使陆上丝绸之路难以维系。陆上运输主要靠马匹、骆驼等,运载能力有限,费用高,而海上船舶运载量大,费用低。安史之乱以后,大批北方人南迁,使江淮地区经济获得空前发展。北方地区藩镇割据,“不供贡赋”,“国家用度,尽仰江淮”出口的大宗商品丝绸、瓷器、茶叶等,主要出产于东南地区。陆上丝路只是向西部内陆方向发展,难以到达朝鲜、日本、东南亚、非洲等地,而海上丝路则相对要自由得多,辐射面要大得多。

——摘编自杜瑜《海上丝路史话》

(2)依据材料二,分析中国古代海上丝绸之路最终取代陆上丝绸之路的原因。

材料三 下表是1500~1800年间英国、荷兰两国抵达亚洲的船只数量统计表。

| 国家(代称) | 1500—1599 | 1600—1700 | 1701—1800 |

| 甲 | 65 | 1770 | 2950 |

| 乙 | —— | 811 | 1865 |

——据(英)安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

(3)根据材料结合所学知识,指出表中的甲乙各指哪个国家并分别说明理由。

材料四 自公元1500年,世界进入全球化时代,贸易中心逐渐从地中海转移到大西洋地区以来,欧洲国家就利用它们在工业技术、经济与政治制度上的优势,孜孜不倦地探求在这个全新时代寻求霸权的道路:从西班牙国王(到)俾斯麦或伊藤博文,都清楚地明白经济发展、海外扩张与军事征服,将成为构筑一个大国的三根必要支柱……

——《西方大国崛起的条件:海权,工业,殖民》

东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽,中国愿同东盟国家加强海上合作,使用好中国政府设立的中国一东盟海上合作基金,发展好海洋合作伙伴关系,共同建设21世纪“海上丝绸之路”。中国愿通过扩大同东盟国家各领域务实合作,互通有无、优势互补,同东盟国家共享机遇、共迎挑战,实现共同发展、共同繁荣。

——中国国家主席习近平的重要演讲

(4)结合材料并联系所学知识,指出“一带一路”构想与近代西方国家的全球贸易在战略目的上的不同。

8 . 阅读材料,回答问题。

材料一公元前221年,中国人口约为2000万。公元前206年,中国人口约为1400万。公元前120年,中国人口约4000万。到公元2年,中国人口约为5801万。

——赵文林等《中国人口史》

(1)结合材料一和所学知识,指出秦汉时期人口数量的变化情况,并分析其原因。

材料二下表为美国人口数量及政策统计表(部分)

| 1776年 | 美国建国时人口数量为250万 |

| 1873年 | 政府颁布《康托斯法》,禁止邮寄和从外国进口一切避孕材料 |

| 1915年 | 美国人口数量突破1亿 |

| 1968年 | 组建“人口和家庭生育计划委员会”,研究家庭生育计划事宜 |

| 1970年 | 设立“人口增长和美国前景委员会”,研究美国人口发展状况及相关问题 |

| 1974年 | 提出人口稳定即“静止人口”是最理想的目标 |

——《简明人口学词典》

(2)根据材料二,概括美国人口政策的变化趋势,并结合所学知识分析其原因。

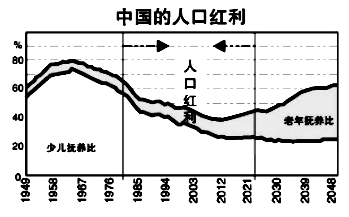

材料三

(年)

(年)

——《“人口红利”持续派发房企价值重估始起步?》

(3)根据材料三,中国人口结构在哪个时段比较合理的?依据上述材料并结合所学知识,分析现今我国全面放开二胎生育政策的原因。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

贸易是世界各国各地区之间交流的重要手段,而不同的贸易政策对世界经济的发展起推动和阻碍作用。阅读材料,回答问题。

材料一:下表是我国古代海上丝绸之路的有关内容

| 南方海上丝绸之路 | |||

| 汉朝 | 唐朝 | 两宋 | |

| 路线 | 从今天广东达东南亚和南亚 | 从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海,可与大食(阿拉伯帝国)相通 | 从泉州、广州等地南下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸 |

| 管理 | 汉武帝时有外国使者来进献 | 唐玄宗在广州设市舶司后,几乎包揽了全部的南海贸易 | 先后在广州、泉州、明州等12处设有市舶司,专司外商货物税。还制定市舶条或市舶法。外贸分官营与私营,以后者为主 |

| 货物 | 汉武帝派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、璧琉璃、奇石、异物 | 主要货物为丝绸、瓷器、漆器等输出品及胡椒、香料、珠宝象牙等输入品 | 进出口货物达400多种。进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品 |

材料二:1824年英普条约规定两国船只在彼此港口中所征关税平等。法国拿破仑三世统治时期,奉行自由贸易政策,全面大幅度降低商品进口关税;1860年英法还签署一项自由贸易条约,消除两国间的贸易壁垒。此后,法国与比利时、德国等欧洲国家签订类似条约

——摘自人民版《必修二》

(1)根据材料一,概括古代海上丝绸之路的特点并简要说明。

(2)指出材料二中的贸易政策及其实施目的,并结合所学知识分析这一贸易政策对中国经济所产生的影响?

10 . 我国是传统的农业国,实现工业化是历史的必然,也是几代人的追求。阅读材料,回答问题。

材料一夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练于布帛,则民不困

﹣﹣《尉缭子•治本》

材料二农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积纴,多治麻丝葛绪捆布縿,此其分事也

——《墨子》

材料三往者,忧世之士亦尝鼓吹工业主义,以挽救时艰,而无效也。则以专制之政毒未除,障碍我工业发展为绝对的关系,明知者当自为之。今兹共和政体成立,喁喁望治之民,可共此运会,建设我新社会,以竞胜争存。而所谓产业革命,今也其时矣。

——《工业建设会发起趣旨》,《南京临时政府公报》,第12号,1912年2月10日

材料四下表为中国1957~1960年轻工业、重工业与农业发展情况表

时间 | 农业 | 轻工业 | 重工业 | |

在总产值中的比例 | 1957年 | 43.3% | 31.2% | 25.5% |

1960年 | 21.8% | 26.1% | 52.1% | |

增长率 | ﹣22.8% | 47% | 223% | |

(1)材料一、二反映的中国传统农业社会生产的基本模式是什么?依据材料并结合所学归纳该模式的主要特点并指出在中国古代促进其发展的有利因素

(2)概括材料三的核心观点。依据材料并结合所学概括民国初期(1912年—1919年)民族工业的发展的原因?

(3)根据材料四概括20世纪五十年代后期中国经济结构存在的主要问题,分析其问题出现的主要原因。