材料一 古代中国的生活方式类似草食动物,逐水草而生活,或采集、或种植、或渔猎,“食尽一山则移一山”,具有非排他性、群体性的特点,且没有领土和势力范围的概念。至秦汉时逐渐形成了单一的种植业生产方式,生产效率高,在所能耕种的有限土地上,以种植业为主的民族要比从事畜牧的民族能养活更多的人口。此外,由于实行多子继承的缘故,家庭中的财产一代一代地被分割,导致古代中国人均土地数量越来越少,不得不从提高土地利用率上寻找出路,如汉代出现了一年两熟制耕作方式。这也使土地始终处于一种紧张状态,正如《王祯农书》中所说:“盖田尽而地,地尽而山,山乡细民,必求垦佃,尤胜不稼!”

材料二 到了魏晋南北朝时期,经过近2000余年发展的北方文明,开始向其他地区寻求新的文明生长点。水往低处流,有水就有生命,也就有文明的灿烂,于是东南一带成为中国文明的新的发展中心。汉代司马迁所叙述的江南地区,还是“地广人稀,饭稻羹鱼”,颇有蛮荒之地的味道,但是700多年后的江南,其制约因素纷纷解除,于是成为农业文明的生长点。

——以上材料摘编自徐旺生《生活方式、生产结构、生态环境与中国古代社会经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述秦汉以前中国社会经济发展的变化,并简述这一变化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出材料二中反映的经济现象,并分析其成因。

材料一

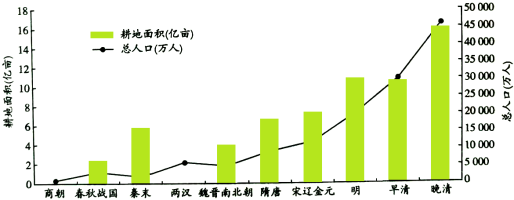

中国古代的最高人口及最大耕地面积

材料二 为满足新增人口对粮食的需求,清朝农业开发的范围和幅度大大超越以往任何朝代,山林湖泊悉数被垦辟为农地。多熟制也成为农业生产的首选,南方的双季稻及北方的两年三熟制逐渐成为常态,番薯和玉米等高产耐旱作物的引入也进一步提升了“地”的供应能力,晚清时期粮食总产量增加至3386亿斤。然而,人均粮食占有量却由明朝的1193斤/人下跌至晚清的737斤/人。

——以上材料均摘编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料一,指出商朝到晚清时期人口和耕地面积的演变趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明清朝提升粮食产量的举措,并简析当时人均粮食占有量严重下降的原因。

材料一 源于古印度的棉花在公元前2-1世纪进入今中国疆域,但一开始还是停留在西北与西南两个方位。在很长时期内,棉花这个物种并没有进入内地,到了隋、唐,棉布虽然还依赖外部输入,但已为更多的人所知,成为很多诗文的歌咏对象。宋元时期棉花已在内地安家落户,甚至还能够总结植棉的经验。国家层面也开始设立有司征收棉花以充赋税。明初,国家更是立法要求广泛植棉。棉花替代麻布等成为民众的主要衣料,是我国农业发展史和人民生活史上的一大变革。

——摘编自李麦广《棉花传入与中国人口增长》

材料二 明清两代,中国每年生产约6亿四棉布,商品值近1亿两白银,其中超过半数是作为商品生产和销售的,总产量是英国工业革命早期的6倍。在近代相当长的历史中,中国棉布一直是国际市场上的重要商品,极受英国商人和美国商人的欢迎。东印度公司最初从南京附近采购的“紫花布”只有2万匹,很快就增加到20万。这些精美结实的“中国土布”被出口到日本、东南亚、欧洲和美洲等地。这些棉布绝大部分是由一家一户的农村家庭完成的,如此庞大的交易量也是乡村对乡村的交易,并没有推动工业化和城市化的发展。

——摘编自晓婷《棉花的历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析棉花作物在古代中国影响力逐步扩大的原因,并说明棉花的引入对中国是“大变革”的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析明清时期中国土布生产的特点,并从唯物史观的角度对中国土布生产没有向工业化方向发展的原因进行说明。

材料一 春秋战国——秦汉时期农业发展情况

| 朝代 | 春秋战国 | 秦汉 |

| 公元年代 | 前770—前221 | 前221—220 |

| 耕地面积/万hm2 | 1533.3 | 3813.3 |

| 粮食单产(kg/hm2) | 712.5 | 825 |

| 粮食总产/亿kg | 102.7 | 295.7 |

| 口粮总量/亿kg | 111.4 | 208.8 |

| 粮食需求/亿kg | 123.7 | 232.0 |

| 人口/万人 | 3200 | 6000 |

| 人均占粮/kg | 320.5 | 492.9 |

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二 “在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意,不能认为进入工业化,吃饭问题就可有可无,也不要指望依靠国际市场来解决”。始终绷紧粮食安全这根弦,始终坚持以我为主、立足国内、确保产能,科技支撑。解决吃饭问题,根本出路在科技。种源安全关系到国家安全,必须下决心把我国种业搞上去,实现种业科技自立自强、种源自主可控。要发挥我国制度优势,让农民能获利、多得利,保护和调动农民种粮积极性;……多措并举、凝聚合力、久久为功,才能牢牢掌握粮食安全主动权。

——改编自李浩燃《粮食安全是“国之大者”》

(1)根据材料一,概括春秋战国到秦汉农业发展的趋势,并结合所学,分析其原因。

(2)根据材料二,结合所学,从政策支持和农业技术角度,概括现代中国应对粮食安全的举措。

材料一 农业社会时期的时间观念最初是模糊的。“日出而作日落而息”,公鸡打鸣、以太阳月亮扮演着钟表的角色。从生活经验出发,在长期的劳作中,传统农业社会的先民在观察记录的基础上渐渐发现时间是有周期性的。不同农业文明制作了各种简易计时器以及制定了历法来指导家事。如日程。

——摘编自郭海燕(大众媒介对时间的呈现与影响》

材料二 自工业时代以来,时钟时间就被视作时间的代名词。借助于自然科学的崇高地位以及计时技术本身在工业化生产中的作用,时钟时间在工业社会中获取了无与伦比的绝对权威。时钟技术的核心部分是表针的匀速运动,这使时间在人们头脑中形成了“在流逝”的形象,在现代社会生活中树立了“准时、公平”的权威地位。历史必须沿着时钟时间才能继续下去,管理活动也必须严格限制在时钟时间之内。

——摘编自于飞《论时钟时间观念下管理的弊端》

材料三 从20世纪50年代开始,人类的时间价值观进一步改变。“时间就是金钱”变为“财富就是时间”,时间成为最宝贵的东西。由于科学技术的巨大发展,劳动生产率的提高,社会财富的增加,劳动者工作日进一步缩短。于是,劳动者拥有的自由时间增加了,可以更多地从事教育、科研、艺术、体育等活动,从而使人的个性得到全面发展,人的本质力量得到充分体现。

——摘编自甘爱平《论近代与现代时间观念的演变》

(1)根据材料--并结合所学知识,概括农业社会时期时间观念形成的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出工业时代时间观念的新变化并分析其影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对时间观念演变的认识。

材料一 这种以家庭或家族为单位的小土地分散式经营,实质是将有限的土地置于与世隔绝的封闭状态中。从家庭或家族内部寻找生存的途径,遂以“男耕女织”的生产方式解决自己的衣、食等最基本的生活资料,即在一夫一妻组合成的家庭内部,依靠自己的劳动及对土地的勤耕提供自身必需的最低消费。

——摘编自朱筱新《论中国古代小农经济的形成及特点》

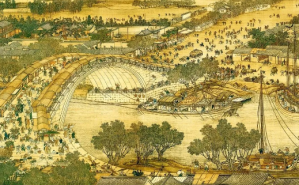

材料二

——【宋】张择端《清明上河图》(局部)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代农业经济的基本形态及其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明北宋都城东京商业繁荣一时的具体表现。

材料一 在中国古代浩如烟海的家训谱籍中,有关节俭的内容引人注目。古人认为这不仅是节约一些钱物,而且是关系到个人、家庭,乃至整个国家的问题。如诸葛亮在《诫子书》中提出“夫君子之行,静以修身,俭以养德。”曹魏大司农桓范在《政要论节欲》中云:“修身治国之要,莫大于节欲。”曾国藩则提出:“居家之道,惟崇俭可以长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”

——摘编自严文强《浅谈中国古代家训家法中的“节俭”思想》

材料二 20世纪初,张謇曾对实业作过这样的解释:“实业者,西人赅(包括)农工商之名。”并认为:“以棉铁为主要,以类于棉之稻麦,类于铁之煤为从要,其他如水利、如电、如铁路、如汽车为次要。”郑观应认为,中国商务之所以不能振兴,其原因“上在官而下在商。官不能护商,而仅能病商”,并提出了革除这一弊政的具体办法:一是设立商部;二是“重订税则,厘正捐章”;三是设商学;四是设立商务所;五是委任熟悉商务的大臣主持商政。

——摘编自姚琦《清末民初实业救国思潮及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代消费观念的特点,并分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代有识之士振兴实业的主张并加以评价。

材料一 下表为中国历代粮食亩产和人均占有原粮情况

| 朝代 | 战国晚期 | 秦汉时期 | 魏晋南北朝 | 唐朝 | 宋朝 | 元朝 | 明朝 | 清朝中前期(鸦片战争前) |

| 亩产(市斤/亩) | 216 | 264 | 281 | 334 | 309 | 338 | 343 | 367 |

| 人均占有原粮(市斤) | 921 | 963 | 1124 | 1256 | 1159 | / | 1118 | 628 |

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二 改革开放以来,随着农村改革的深化,农业综合生产能力不断提升,农业经济快速发展。粮食总产量由1978年的30477万吨增加到2012年的61223万吨,农林牧渔业总产值由1978年的1397亿元上升到2012年的86342亿元。党的十八大以来,农业机械化程度持续提高,主要农产品产量稳定增长,其中谷物、肉类、花生、茶叶、水果等产量持续位居世界第一。回首70年,我国粮食总产量由1949年的11318万吨提高到2018年的65789万吨,农业机械总动力由1952年的18万千瓦提高至2018年的10亿千瓦,全国耕地灌溉面积由1952年的1996万公顷扩大到2018年的6810万公顷,有力保障了国家粮食安全。

——摘编自国家统计局《沧桑巨变七十载民族复兴铸辉煌》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国历代粮食生产情况的变化并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来我国农业综合生产能力不断提升的主要原因。

人口因素是社会物质生活条件之一,它在社会发展中占有重要的地位,最佳的人口因素可以促进社会的发展,反之,则会阻碍社会的发展。

材料一 两汉之际、东汉末年的农民战争以及此后割据的战争造成3000多万人口损失;隋末农民战争后,人口由5000万下降到1500万,明末战乱造成4000万人口损失;新政权确立和逐渐巩固后,人口又出现回升和发展。据西汉元始二年数据显示,北方人口在中国占比可能超过71%,唐宋之际南方人口首次超过北方,12世纪初,南方人口占比已达到63%。

材料二 新中国成立后到1978年,在资本积累和技术革新上,人民政府付出了极大努力,但是人均意义上的变化远不如总量成绩那样粮眼。从1954年到1978年,中国的粮食总产量增长了1.8倍,但是人均可分配到的粮食基本上维持在1954年的水平上。

——材料一、二均摘编自豆建春《中国历史上的人口增长》

材料三 改革开放以来,就业人口数量变化对中国经济增长具有显著的正向影响,就业人口数量提高1%可以使得经济增长水平提高约1.49个百分点;失去孩子本身就是一个非常痛苦的事情,如界有两个孩子,当疾病或意外事故夺走了儿女的生命的时候,其产生的后果要比独生子女家庭小。

——根据王会宗《“全面放开二胎”政策可行性的实证分析》等文章整理

(1)根据材料一,概括古代中国人口发展的特点,并结合所学知识分析其政治原因。

(2)概括材料二所述的问题,并结合所学知识简述中国新时期为解决这一问题所采取的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“全面放开二胎”对社会产生的积极影响。

材料一

|

|

|

材料二 原始社会人们先用石刀、石斧把树木砍倒,晒干后放火焚烧,然后再用石犁翻土播种。商周时期,农业生产中很少使用青铜农具,木制的耒耜和石锄、石犁,仍是人们进行生产的重要工具。春秋战国时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。

——摘编自人教版必修2第1课《发达的古代农业》

材料三 正是由于受自然环境的制约,我国从原始社会新石器时代开始,便进入了漫长的农耕文明的历史。在土地私有制、“重农”思想、宗法制、“抑商”政策的作用下,在激烈残酷的土地兼并和自然灾害的威胁下,逐步形成了小土地分散式经营特点。

——摘编自朱筱新《论中国古代小农经济的形成及特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出图一、图二历史事物的名称,说明图三生产工具出现的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国古代农业耕作方式的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国古代小农经济的特点。