材料 下表为唐朝中期以后的统治者发布的关于商业政策诏令的部分内容。 | ||

| 发布者 | 内容 | 出处 |

| 唐德宗 | 通商惠人,国之令典 | 《册府元龟》 |

| 唐宪宗 | 百姓商旅诸色人中,有被分外无名赋敛者,并当勒停 | 《唐大诏令集》 |

| 唐武宗 | 度支盐铁户部诸色所由茶油盐商人,准敕例条,免户内差役 | 《全唐文》 |

| 唐宣宗 | 如商旅往来兴贩货物,任择利润,一切听从,关镇不得邀诘 | 《全唐文》 |

| 其商贾准令所在收税,如能据所有资财十分纳四助军者,便与 终身优复;如于敕条外有悉以家产助国,嘉其竭诚,待以非次 | 《通典》 | |

| 唐禧宗 | 近关州府通舟船处,不得约勒商人 | 《全唐文》 |

| 刺史、县令,如是本州百姓及商人等,准元敕不令任当处官 ……百姓商人亦不合为本县镇将,若有违越,必举典刑 | 《唐大诏令集》 | |

根据材料并结合时代背景,评述唐代中期以后政府商业政策的基本特点。

材料一 北宋建立后致力于发展经济,商业活动越来越发达。当时的外贸分官营与私营,且以后者为主。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条或市舶法,不许官员权责经营海外贸易、买舶商货物。当时,与宋王朝有海上贸易的达50个国以上,进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠,象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出宋朝海外贸易发展的表现。结合所学知识,简析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明朝海外白银流入中国的主要原因,并说明其对中国经济发展产生的积极作用。

材料一 明后期,大规模使用白银是一个重要的社会现象,白银通行于全社会,从非法货币到合法货币,又发展为流通领域的主币,占据了货币流通领域的主导地位。中国白银时代由明代开端,白银作为中国铸币使用直至1935年废除银本位制,时间长达500年之久。中国作为当时世界上最大的经济体之一,对白银作为国际通用结算方式用于世界贸易有着直接的影响,积极参与了世界经济体系的初步建构。

材料二 白银货币化推动了海上丝绸之路发展到鼎盛时期,中国对全球做出了历史性贡献。在全球史开端的时候,海上贸易连接起一个全球市场和整体世界,中国白银货币化过程最终完成,中国的变革与世界的变革联系在一起。这一方面推动了晚明中国国家与社会的重大变由古代国家与社会向近代国家与社会的转型;另一方面,却也加速了转型期的社会动荡和治理难度。

——以上材料均摘编自万明《明代白银货币化的总体视野:一个研究论纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝后期白银地位的变化并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝白银货币化的影响。

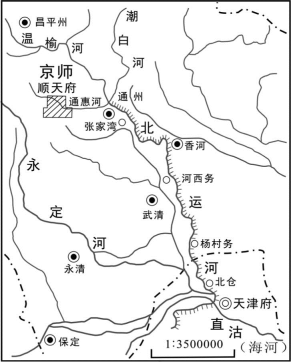

材料一 明清大运河—北京到天津段

材料二 元明清时期,京杭大运河的北京通州到天津段称为北运河,天津到山东临清段称为南运河。北运河和南运河在天津交汇,经海河入渤海。元朝在天津设海津镇,是军事重镇和漕粮转运中心。1404年,明朝在直沽设卫,史称“天津卫”。1725年,清朝将天津卫改为直隶省的天津直隶州。1734年,升为天津府。

材料三 明清时期,大运河是当时经济的“生命线”,承担着数百万石的粮食及其它物资的运输重任。明清时期,一大批运河城市发展起来。运河沿岸的城市中均建有府学、州学、县学、文庙、贡院、书院、藏书阁。运河城市的人口结构中,商人和手工业者人数占多数。1842年,英军夺取了京杭大运河与长江交汇处的镇江,封锁了清朝的漕运。道光帝被迫与英国签订《南京条约》,漕运恢复。1853年后,太平天国占据南京和安徽沿江一带十多年,运河漕运被迫中断。1855年,黄河改道后,运河山东段逐渐淤废,从此漕粮主要改经海路运输。1872年,轮船招商局在上海成立,正式用轮船承运漕粮。1904年,漕运总督被撤废。1911年,津浦铁路(天津到南京浦口)全线通车,从此京杭大运河以及沿线城市的地位一落千丈。新中国成立后,对大运河进行了大规模整修,使大运河部分河段重新发挥航运、灌溉、防洪和排涝的多种作用。2002年,京杭大运河成为“南水北调”东线工程的通道。2006年,京杭大运河成为第六批国家级文物保护单位。2014年,京杭大运河被列为世界文化遗产。

(1)依据材料一和材料二,简述天津兴起的原因。

(2)结合材料三和所学,解读明清以来京杭大运河的兴衰。

材料一 闽人经商见于史书记载是从南朝末期开始的,除进行国内商业活动外,还与日本有定期的商贸和海船往来。明清时期,闽商成为与晋商、徽商齐名的十大商帮之一,闽南商帮往往凭借家族的势力行商,并积极争取得到官方和乡族势力的支持,不同地区的商人经营有所侧重,如泉州商人大多经营茶叶,龙海商人大多经营纸箱,惠安商人大多经营中药材……民国时期,福建籍侨商弘扬中华精神,为辛亥革命抛头颅、洒热血;抗日战争中,许多闽商深明民族大义,急难同仇,倾家捐钱捐物。

——摘编自李史《求实变通,以商为荣——明清时期福建商帮》

材料二 近二十年来,许多海外华商回闽投资,带回许多外界商业经验和经营理念。有了海外闽商的大力配合,不少“本土派”闽商在很短时间内就完成了资本积累,在国内外市场上迅速崛起,带动晋江“中国鞋都”、德化“中国瓷都”、安溪“中国茶都”的兴起。晋江更是创造出影响中国经济发展的“晋江模式”,培育出“安踏”“劲霸”“柒牌”“雅客”“七匹狼”等全国知名的品牌。闽商在福建省内崛起后,很快向内地寻求发展空间,近年来在省外投资扩张速度加快。据不完全统计,目前在省外投资兴业的福建人人数超过250万,已在20多个省、市、自治区成立百余家商会组织。闽商中的“泉州军团”有70多万人外出经商办企业,在外企业年销售总额已达1600亿元,相当于在外再造了一个泉州市场。

——摘编自廖新平《中国传统十大商帮的兴衰分析与闽商可持续发展》(2007年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代福建商帮的特点,并分析闽商对中国近代历史发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析现代闽商发展的原因,并谈谈闽商发展对我国当今经济发展的启示。

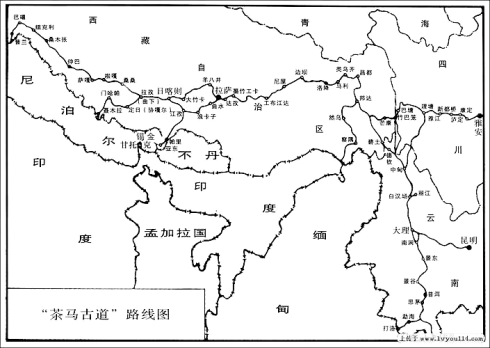

材料一 茶马古道是一条主要穿行于今藏、川、滇横断山脉地区和金沙江、澜沧江、怒江三江流域,以茶马互市为主要内容,以马帮为主要运输方式的古代商道。它兴于唐家,盛于明清。藏区产骡马而需要茶叶,川、滇地区产茶叶而需要骡马。宋期时西南边成为茶马互市的主要市场。元在通往西藏的道路上开驿路、设重驿站。明清时期加强对驿站的管理

——摘编自《茶的丝路》等

(1)读上图,描述中国通往境外的茶马古道的路线。

(2)依据以上材料并结合所学,说明茶马古道对中国统一多民族国家发展的促进作用。

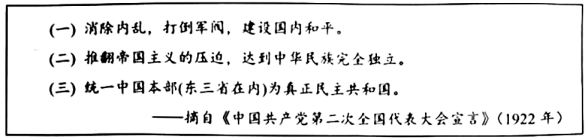

材料二 民族观念扩散的趋势,可以从当时最具影响力的报纸之一—《申报》相关词汇使用频率的变化中看出端倪。“中华民族”一词在《申报》首次出现是1912年,孙中山以临时大总统名义发布对外宣言:“吾中华民族和平守法根于天性,非出于自卫之不得已,决不肯轻启战争。”到1919年年底,“中华民族”一词在《申报》可检索到30条1920年后星现渐增多的势,1928年进一增加到183条,1939年更达到371条,

——摘编自黄道炫《战时中国民众的民族意识》

材料三

(3)阅读材料二和材料三,田绕“中华民族观念的扩散”这一主题,自拟论题,并结合中国1912-1945年的重大事件予以阐述。要求:写明论题,史论结合,论证充分

材料一 明人记载:“正德以前,百姓十一在官,十九在田,盖四民各有定业,百姓安于农亩,无有他志。……自四五十年来,赋税日增,徭役日重,民命不堪,遂皆迁业。……昔逐末之人尚少,今……大抵以十分百姓言之,已六七分去农。”随着商业繁荣,一些进步人士摆脱了传统观念的束缚。学者余英时认为,名士群起为商人作传、写墓志铭,当数明代新现象。王守仁在《节庵方公墓表》(墓主弃儒经商)中说:“古者四民异业而同道,其尽心焉,一也;士以修治,农以具养,工以利器,商以通货,各就其资之所近,力之所及者而业焉,以求尽其心。其归要在于有益于生人之道,则一而已。”此文被余英时誉为“新儒家社会思想史上一篇划时代的文献”。

材料二 昆曲最辉煌的时期,就是从晚明到乾隆。江南文人雅士因富裕而有了闲情逸致,追求审美品位精致化,投身戏曲创作,浸润在柔靡艺术境界之中。汤显祖所学的思想主脉,是赤子良知、解缆放帆等。“解缆放帆”就是把束缚思想的船缆解开,把帆升起来,让良知翱翔。小说戏曲的蓬勃写作与戏曲表演的兴盛,与阳明学派心性自主想法的普及民间,关系十分密切。

--摘编自郑培凯《晚明文化与昆曲盛世》

材料三 就儒家观点而言,最基本的人际关系是“五伦”,传统顺序是君臣之义、父子之亲、夫妻之别、长幼之序和朋友之信。然明《山水情传》论道:“话说人生夫妇一伦,乃是五伦中第一件。”《放言》提出:“故朋友者,五伦之纲也。”毋庸置疑,明末是第一次大规模批评儒家伦理的时代,它与“五四”新文化关系颇密,并成为其文化源头。尽管明末、近代、“五四”的时代背景和外部环境各有差异,但是批判儒家传统伦理的精神无疑归趋一致。

-摘自陈宝良《明末儒家伦理的困境及其新动向》

(1)根据材料一和所学,分析明代“六七分去农”“逐末”的原因。从“四民”的角度,概括余英时赞誉《节庵方公墓表》的理由。

(2)写出材料二中著名戏剧家的一部昆曲作品。根据材料二,简析晚明昆曲蓬勃发展的原因。

(3)明代儒学仍居正统地位,但也受到一定冲击。阅读材料三,结合所学,请选择:①说明儒学的正统地位在平遥古城的城墙设计与建筑布局中的体现。②概括材料三儒家伦理的“新动向”,简述“五四”时代陈独秀如何“批判儒家传统伦理”?

材料一 据《明太祖实录》记载,洪武三十年(1397年),“杭州诸郡商贾,不论货物贵贱,一以金银定价”。明代人曾从现实生活感受的角度谈道:“凡贸易,金太贵而不便小用,且耗日多而产日少;米与钱贱而不便大用,钱近实而易伪易杂,米不能久,钞太虚亦复有泡烂;是以白金(银)之为币长也。”永乐、宣德年间,政府曾在陕州、福建等地开银矿,到万历年间更是四处开采搜刮。明英宗在解除银禁的同时,将浙江、江西、湖广等地的田赋火麦四百多万石折征银两。这一时期,不仅大宗交易用银,即便是一些很小的买卖也都使用碎银。自明代中期以后,白银成为流通中的主要货币。

——摘编自赵德馨主编《中国经济通史》

材料二 布劳德尔教授与斯普纳教授认为,1500~1650年,仅由美洲流入的金银就使得欧洲黄金的总存量增加了5%左右、白银的总存量几乎增加了50%.但是,欧洲根本无法完全保留住它所获得的这些金银。欧洲在近代初期与两个地区(东印度和黎凡特地区)的贸易一直是入超的,直到17世纪60年代,入超部分主要是用现金,尤其是用白银支付的,如葡萄牙人每年大约要往远东运去100万西班牙达克。到17世纪,由于英国人与荷兰人也开始往东方输送西班牙白银,这种外流就更为严重了。1601~1624年,英国东印度公司向远东输出的银币超过了75万英镑,所有这些都是以西班牙的“8里亚尔银币”支付的。

——摘编自[意]卡洛·M.奇波拉主编《欧洲经济史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析明代白银能够成为国内主要流通货币的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代早期世界白银的主要流向,并说明其影响。

材料一 考古学者曾在西安发现了一块刻于9世纪前期的墓碑。依据碑文记载,墓主是李素,伊朗(波斯)贵族,妻子来自突厥部落。李素在广州长大,其父曾任广州港副总督。他师从当地的景教(基督教分支)教徒学习天文。育有六子,在不同部门供职。

——摘编自《波斯湾航海家在中国港口的遗迹》

材料二 乾隆二十二年,清廷下令关闭江、浙、闽三海关,仅留粤海关一口准许外国商船贸易。外商抵达后,必须入居城外特许的商馆区内,并通过“十三行”进行贸易。清朝还对外商做了许多严格限制:商船进出港必须遵守规定时间,通商季节结束,即行离港,不准在港口过冬;外商入居城外商馆区后,不得随意出外,更不准入城等。

——摘编自《大学中国史》

问题

(1)材料一中的墓主生活在中国的哪一朝代?他的家族是通过什么路径来到中国的?请说明判断的理由。

(2)材料二中的“粤海关”位于哪一座城市?比较材料一和材料二,外国人在中国的处境发生了哪些转变?

(3)你认为导致外国人在中国处境变化的原因是什么?

材料一 由于植棉的普遍和棉纺织技术的提高,至明代中叶,上海地区已经是全国棉纺织中心松江府的一个组成部分。它不仅是纺织中心,而且是棉布和棉花的集散地。到清朝初年,上海的棉纺织业,号称“衣被天下”。到十八世纪中叶,上海的棉纺织业,在工具上已经有了很大的改进。当时已经有棉布的包买商出现,时人叶梦珠说:“前朝标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。”在松江府西郊开设的百余家暑袜店,商人将原料发给“合郡男妇”制造,制成后交回店中,计件或计时给予报酬。

——张家驹《黄道婆与上海棉纺织业》

材料二 20世纪初,棉花加工制造业移出了工业革命的先锋地区兰开夏。这是一个缓慢的过程,棉花加工厂不断地离开那些它们曾在其中兴旺一时的地区,迁移到具有更低劳动力成本的地区——迁入美国南方和东欧,也迁往印度、拉丁美洲,尤其是迁往了日本。并且随着重工业在19世纪末“第二次工业革命”期间的兴起,对于西方的核心经济来说,棉花变得不那么重要了。随着棉花加工制造业的迁移、棉花种植的机械化以及新产业的出现,19世纪的棉花时代渐近结束。

——据贝克特《棉花:一部全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期上海地区棉纺织业发展的特点,并分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪棉花加工制造业发展的趋势,并分析影响。