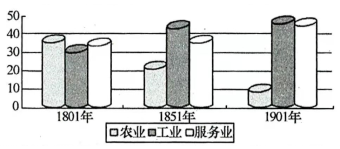

材料一 英国各行业就业人数占总就业人数的比例(%)

——(英)迪恩和科尔《英国经济的增长》

材料二 18世纪中叶起,英国从私人圈地进入国会圈地时期……1760年开始的乔治三世在位时期,国会颁布圈地法令达3000个以上,从1760年到1815年共圈占农民土地600多万亩。

——刘宗绪《世界近代史》

材料三 世界强国工业生产能力变化趋势表(1860~1900)

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 没有什么在表达工业时代的恶果时比这幅照片(《断掌工业》罗伯特·杜瓦斯诺摄于1956年)更令人震惊的了。早期的工业社会已变成疯狂的食人机器,浓烟蔽日的工厂和血淋淋的断指,是对19世纪兴起的所谓“人类的进步”最为直接的控诉。

(1)根据材料一,指出1801~1901年英国各行业就业人数的变化趋势。根据材料二并结合所学知识,简要说明造成上述变化的主要原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出1860~1900年世界强国工业生产能力的变化趋势及其主要原因。

(3)根据材料四并结合所学知识,全面简要地评价两次工业革命的共同历史影响。

材料一 工业生产的上升(1913年的指数为100)

| 德国 | 大不列颠 | 法国 | 俄国 | 美国 | 世界 | |

| 1860 | 14 | 34 | 26 | 8 | 8 | 14 |

| 1870 | 18 | 44 | 34 | 13 | 11 | 19 |

| 1880 | 25 | 53 | 43 | 17 | 17 | 26 |

| 1890 | 40 | 62 | 56 | 27 | 39 | 43 |

| 1900 | 65 | 79 | 66 | 61 | 54 | 60 |

| 1910 | 89 | 85 | 89 | 84 | 89 | 88 |

| 1913 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

材料二 工人实际工资的增长(1913年的指数为100)

| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1913 | |

| 大不列颠 | 57 | 64 | 70 | 81 | 90 | 100 | 100 |

| 法国 | 59.5 | 63 | 69 | 74.5 | 89.5 | 100 | 100 |

——据斯塔夫利阿诺斯《全球通史》(第7版)

从材料一和材料二中提炼两则信息,并结合所学知识加以说明。

下表是某中学研究性学习课上,三个研究小组展示的材料和所得出的结论。

| 组别、时期 | 材料 | 结论 |

| 第一组 15、16 世纪 | 他们游到我们的小船上,用鹦鹉、棉线团、短矛和其他很多东西交换,我们给他们玻璃、念珠和小铃铛。总之,我们以物换物,两相情愿。 —哥伦布《航海日记》 | 世界逐渐成为一个密切联系的整体 |

| 第二组 19世纪 中期 | 世界强国英国在1846年和1849年先后废除了谷物条例和航海条例,全面实施自由贸易政策,和一些国家签订了贸易协定:希腊(1837年)土耳其(1838年)波斯(1836年、1857年)中国(1840年、1842年)日本(1858年)等,其中绝大多数是不平等的贸易协定。 —《四川教育学院学报》2012年第六期 | 以英国为中心的世界不平等贸易体系形成 |

| 第三组 19世纪末 20世纪初 | 苏伊士运河于1869年开通,巴拿马运河于1914年竣工。铁路网密布全球,洲际铁路开通的有:1869年美国横贯北美的大铁路与太平洋铁路接轨;1903年俄国西伯利亚大铁路。世界通讯网形成:19世纪60年代,有线电报的使用已经越出国界;70年代,电话开始使用;1901年,无线电波飞跃大西洋成功。汽车和飞机已经出现。20世纪初期,全世界已有200万辆汽车奔驰在交通运输线上。 —麦克尼尔《世界史》 | 资本主义世界市场最终形成 |

请回答上述各组的结论,哪些是不能从材料中直接推导出来的?应修改成怎样的结论,才能使结论与材料相符?

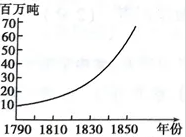

材料一 1790-1850年英国煤产量增长图

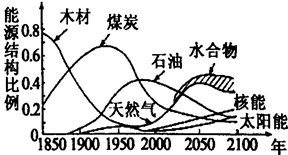

材料二 世界主要能源消费构成比例示意图

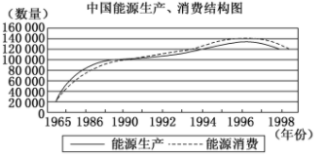

材料三 中国能源生产、消费结构图

(1)根据材料及所学知识,指出1830年后英国煤产量增长趋势,并分析原因。

(2)根据材料二,概括说明19世纪中期、后期和20世纪中期、后期能源结构变化的趋势。结合所学知识分析出现这种变化的原因。

(3)材料三中,20世纪90年代初中国能源生产、消费有什么变化?从历史角度简要分析导致这种变化的原因?

材料 1896年起,英国对美国的外交旨在运用战略克制以期弱化同美国之间的地缘竞争。在白令海峡捕鱼权问题、巴拿马运河问题等一系列重大问题上双方相互协调、达成共识并签署协议。这种“共容”给当时(大英帝国仍在全球占主导地位)的国际社会带来的福祉,离不开极少数杰出外交家(如英国的索尔兹伯里侯爵)或政府首脑(如美国克利夫兰总统)的斡旋,从而使英美两国从冲突螺旋的窘况中平稳退出。

美西战争爆发后,英美之间的“利益共容”局面得到进一步发展,双方的贸易和金融既得利益者成了改善关系的重要推动力量,英国也在美西战争期间对美国表示支持……美西战争爆发时,与欧洲其他国家的态度不同,英国的公众舆论、国内主要报纸杂志几乎压倒性地支持美国在加勒比和太平洋地区的行动,大量政治社团向英国政府公开表示支持英美友好,媒体和公众的这些立场也为政府所接受。

英美关系研究存在一种惯性思维,不妨称之为“文化解释论”偏好,即认为英美在文化意识形态和价值观上存在亲缘关系,一般不会倾向于兵戎相……凭借大西洋、太平洋之辽阔海城的屏障,颇具贸易大国色彩的“自由主义”美国似乎更容易与英帝国分享“相容利益”,从而有别于德国在欧陆采取的进攻型现实主义崛起路径。

——摘编自赵斌《“利益共容”与新型国际关系建构一英美、英德关系(1898-1945年)的历史镜鉴》

(1)根据材料并结合所学知识,分析英国在19世纪末对美国运用战略克制实现“利益共容”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析英美在19世纪末实现“利益共容”的影响。

材料一 1524年,有西班牙人这样说:“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了,这给我们的命运带来了前所未有的改变。”

——《西方文明史》

材料二 英国的优越地位在十八世纪归功于优越的政治制度……在十九世纪初期则几乎完全归功于机械技术。在1740年,“效法英国”一词已经成为人们的口头禅,而到1830年,英国已成为“工业欧洲的老师”……

——C.W.克劳利《新编剑桥世界近代史》第九卷

材料三 德国于1871年最终实现了国家统一,建立了德意志帝国。接着,德国在内燃机、电动机技术方面走在世界前列,从而使德国经济迅速发展。19世纪末至20世纪初,德国成为主宰欧洲大陆的大国,其工业产量位居欧洲第一,世界第二。……美国通过1861~1865年的南北战争,维护了国家统一,扫清了资本主义发展的最后障碍。1876年贝尔发明电话,1879年爱迪生发明电灯,1903年莱特兄弟发明飞机,极大地促进了美国工业和经济的发展,到19世纪末20世纪初美国经济跃居世界第一。

——摘编自龚美德等《世界强国崛起对中国和平崛起的启示》

(1)西班牙人认为“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了”源于哪一重大历史事件?西班牙人为什么觉得“现在在世界的中央了”?

(2)材料二中所说的“优越的政治制度”是指什么政治制度?促成英国成为“工业欧洲的老师”的重要原因是什么?

(3)依据材料三并结合所学知识,概括指出促成德国和美国经济崛起的相同历史条件。

(4)综上,简要谈谈你从英、德、美三国经济崛起中获得哪些历史启示?

材料一 万历年间,嘉兴府崇德县石门镇镇上有油坊二十家,因镇民少,辄雇邻近县乡的百姓为佣。清康熙《钱塘县志》载:“四方之民,朝西暮东,如鸟之飞,鱼之游,流寓多于土著”,清道光年间,“苏州、杭州已出现拥有千架织机的纺织工场”。清末沪上“纱厂林立”,附近的农民“生计日多,而专事耕织者日见其少矣”。

——摘编自刘石吉《明清时代江南市镇研究》等

材料二 19世纪初,普鲁士首相施泰因和哈登贝格的改革废除了农奴制度,农民通过赎买土地……获得了人身自由。当时重工业发达的鲁尔区的几个小手工业城镇原来人口不过5000人,到1850年增加到200万,大多数人从事矿业开采、冶炼、机器制造等方面的工作,从南到北,从东到西,大多数德国人首先向农村附近的小城镇流动……德国的小城镇遍布全国各地……1890年,英国10万人以上的城市的居民总数占总人口的32%,德国占12%。1875—1910年,德国城市居民增长了1/3。

——摘编自《欧美农村劳动力的转移与城市化》等

(1)根据材料一并结合所学,概括明清时期江南劳动力转移的方向。

(2)根据材料二并结合所学,说明1875—1910年德国农业劳动力转移的主要原因,并概括其特点。综合上述材料,分析中德两国劳动力转移的相同作用。

材料一 1871年,德国统一时世界市场几乎被列强瓜分完毕。处于夹缝中的德国,采取了廉价策略,通过对其他国家设计及产品的仿照甚至剽窃,试图分得一杯羹。1873年,一位德国设计师写信痛陈德国产品弊端,引起强烈反响。1887年,英国议会修改《商标法》,严格规定德国产品必须标明“德国制造”,以将德国劣质产品与英国的优质产品区分开来。但德国商人不乏对策,当时有人发现,一批远销他国的.德国缝纫机以次充好,直到消费者买回家后,才在缝纫机踏板的底部发现“德国制造”的标签。

——摘编自焦晶、孙春艳、董金鹏<德国制造从差评走向卓越》等

材料二 1887年以来,受到外来歧视性条款的刺激,大多数德国企业家充分意识到质量对于产品的重要性与生命力。多数企业都将“用质量竞争”作为企业发展的首要目标,提出了“占领全球市场靠的是质量而不是廉价”的口号,同时加大创新力度,严把产品的质量关。德国人还积极制定行业标准,不断摸索技术创新。不到10年时间,“德国制造”已超越“英国制造”的产品竞争力。

——摘编自徐春辉《德国“工匠精神”的发展进程与基本特征》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪七十年代“德国制造”遭差评的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明19世纪末“德国制造"内涵的变化及其体现的“工匠精神”。

材料一 中国古代以世代守土为主的工作方式决定了古代基本上没有社会性的就业问题学校教育主要以培养政府官员为目的,近代职业技术教育是大工业生产的产物。从19世纪60年代起,民族危机严重,最先发展起来的是军事工业,为这类企业培养相应的技术人员的职业教育也随之出现。19世纪末20世纪初教育救国思湖兴起,1917年“中华职业教育社”在上海诞生,凝聚了当时教育界、实业界等社会各界知名人士,由政府主持建立近代新职业教育体制,仿效日本、美国的教育在中国建立了新的学制,并且把职业教育的某些做法渗透到普通中小学教育之中。

——摘编自俞启定《中国近代职业教育形成的探讨》

材料二 德意志民族崇尚手工艺和技艺,受过严格训练而获得“师傅”称号是令人尊重的18世纪80年代,德国开始进入工业革命时期,自然科学应用于生产和加工。实科学校、专科学校和工业学校是这一时期的主要职业教育学校类型。实科学校、专科学校接收有初等学校教育水平但不能顺利升学的学生,工业学校是半工半读学校,专为底层社会儿童开设。德国公民普遍认为,具有某种职业资格是实现人才社会价值的先决条件。国家在教育方面,大力投入经费,推动义务教育,取得了巨大成功。当时德国的学校职业教育主要有两种形式:一种是专门传授职业技能的学校,另一种是传授职业知识和技能的星期日补习学校。

——摘编自黄日强《传统因素对英德职业教育的制约作用比较》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国近代职业教育发展的历史背景并做出简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括德国职业教育的特点。综合上述材料,归纳影响职业教育发展的因素。

材料一 《论语》中记载:对于战争和疾病,孔子采取了谨慎的态度;“厩焚,子退朝曰‘伤人乎?’不问马”,把人的生命视为至高无上的存在。“未知生焉知死”,与其关注死不如把眼光放在当下,积极创造生命的意义。强调理性看待生命,追求“孔颜乐处”的人生境界,面对困境时能够泰然处之,自得其乐;面对生命的差异,先秦儒家追求“和而不同”。

——摘编自《论语》等

材料二 想评述16到18世纪资本主义的产生的历史学家和想评述无情地剥削工人的资本主义工业化的先驱们的行为的历史学家,面对的是两个不同的问题。在前一种情况中,那位历史学家可能会说资本主义的产生是一个进步的事实;而在后一种情况中,那位历史学家则一定会对人的苦难表现出同情。这是不是意味着一种价值评述的两重性呢?

——摘编自(波兰)耶日·托波尔斯基《历史学方法论》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析先秦儒家生命观产生的历史背景及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述16到18世纪资本主义世界的“进步”与“苦难”主要表现。