一瓶小可乐,见证大历史

1927年,可口可乐进入上海市场,与著名的屈臣氏汽水公司合资生产。1930年,屈臣氏公司请上海广告画家设计了一幅“请饮可口可乐”的月份牌广告画,画中人是著名演员阮玲玉。借助阮玲玉的人气,可口可乐开始进入市民阶层,销量与日俱增,成为了一种流行饮料。到1933年,可口可乐在上海的装瓶厂成为美国境外最大的可乐汽水厂。到1948年,该厂产量超过100万箱,创下美国境外销售纪录。1949年,随着美国大使馆撤离,可口可乐退出中国市场。自此以后的30年内,大陆市场上再也没有出现过这种喝起来有点像中药的饮料。1978年12月,可口可乐公司与中粮总公司达成协议,向中国主要城市和游览区提供可口可乐制罐及装、装瓶设备,在中国设专厂灌装并销售。1979年1月,中美正式恢复邦交,首批瓶装可口可乐由香港发到北京。1981年4月份,可口可乐北京五里店厂正式投产,有人提出反对意见:“中国的汽水就不能满足人民需要吗?喝可口可乐就是卖国主义”;1982年,商业部通电全国,停止内销可口可乐。1986年,可口可乐第一支中国电视广告在中央电视台播出。到2017年,可口可乐在中国累计投资超过130亿美元,建厂45家,系统员工总数超过45000人,其中99%为本地员工。1992年起,可口可乐中国不遗余力地通过奥运火炬接力,让更多中国人直接参与奥运。可口可乐是唯一一个全方位赞助中国举办特奥会、残奥会、奥送会、世博会、大运会、青奥会的企业。

——摘编自李杨《洞孔中的历史》等

(1)根据材料,概括指出可口可乐公司在中国不同时期的发展状况,并简析1949年前该公司在中国快速发展的原因。

(2)材料提供了可口可乐公司在中国发展的案例,蕴含了诸多历史启示。从材料中提炼一个启示,并结合中国近现代史相关知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理)

材料一 深衣属于汉服,是起源于虞朝的先王有虞氏,可能形成于春秋战国之交。其形制在《礼记·深衣》有详细记载。把衣、裳连在一起包住身子,分开裁但是上下缝合,因为“被体深邃”,因而得名。《五经正义》中认为:“此深衣衣裳相连,被体深邃;”且具体形制的每一部分都有极深的含意,而“深意”的谐音即为“深衣”。如在制作中,先将上衣下裳分裁,然后在腰部缝合,成为整长衣,以示尊祖承古。深衣象征天人合一,恢宏大度,公平正直,包容万物的东方美德。袖根宽大,袖口收祛,象征天道圆融;领口直角相交,象征地道方正;背后一条直缝贯通上下,象征人道正直;下摆平齐,象征权衡;分上衣、下裳两部分,象征两仪;上衣用布四幅,象征一年四季;下裳用布十二幅,象征一年十二月。身穿深衣,自然能体现天道之圆融,怀抱地道之方正,身合人间之正道,行动进退合权衡规矩,生活起居顺应四时之序。

——沈从文《中国服饰史》

材料二 清王朝开始意识到不学西方不行,打算“师夷长技以致夷”的时候,正是以英美为中心开始流行西装革履的着装模式的时候。因此,自1860年代清廷开始支持洋务运动,陆续开设语言学校、翻译馆、工艺学堂,并派遣留学生出国,国人服装西化就成为一种不可避免的发展趋势了。其中最要型的莫过于留美幼童事件。所以称之为“事件”,是因为清政府完全没有想到,派若干幼童出国留学,也会发生变法乱祖之事。

——杨奎松《问道于器——辛亥以来国人着装西化”的成因与经过》

材料三 文艺复兴时期男女服装普遍使用了制作繁琐、绕颈而立的极其醒目夸张的拉夫领,且当时的男女服装都流行使用填充物。对填充物的使用在男服中达到登峰造极的程度,男性服装的肩部、胸部、袖子甚至腹部都使用填充物,突出显示男性的威武、雄伟等男性特征。女性服装是上身使用紧身胸衣以及袒露胸乳的敞口低领,下部穿用裙子,裙内使用宽大的裙撑,整体看来,上身紧瘦,下体裙子宽大,视觉对比效果十分明显,以腰部为轴心来设计服装,突出呈现女性的人体曲线美和女性特征。这些设计特征都充分说明文艺复兴人文主义思想对服饰艺术的深刻影响,显示出这一时期对人的重视。

——刘静轩:《论文艺复兴时期服饰艺术的现代性及其影响》

(1)依据材料一并结合所学知识,说明中国古代深衣文化所反映的社会特征。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析晚清国人服装西化成为一种不可避免的发展趋势的原因。指出在国人服装西化的趋势下,出现所谓的留美幼童“事件”说明什么问题?

(3)结合三则材料和所学知识,相对中国服饰,西欧文艺复兴以来服饰变化所反映的实质是什么?这个实质说明文艺复兴以来西欧社会发生怎样的变化?

材料 上海人饮茶风习由来已久。由于时代与社会的需要,茶馆应运而生。咸丰末同治初,繁华的南京路上出现了上海第一家大茶馆。从此,各个热闹市区大茶馆纷纷出现。按地域来分,有广式、苏式、本地式等。其中广式即广东茶馆,它的出现是因为清末民初时在上海的广东人较多。近代上海茶馆发展迅速,据宣统元年(1909年)的不完全统计,当时上海共有茶楼64家,到了民国八年(1919年),短短的十年间便增至164家。此外,尚有许多极其简陋的小茶馆,叫“老虎灶”,为一般劳苦群众暂坐歇脚、解渴消乏之处,遍布在市区各个地方。

三教九流,各行各业都把茶馆当作好去处。许多商人把茶馆当作商业活动的重要场所。每天清早,布、粮、糖、钱等各业商人都约定俗成地到某一特定茶楼,边喝茶,边三三两两聚在一起讨价还价,一笔笔生意便在茶馆中谈成。茶馆中各类人杂处,各呈其态。茶客们无所不谈,因此,这里是各种消息的“台风眼”。

——摘编自倪群《近代上海的茶馆》

(1)编写一幕发生在宣统元年至民国八年某一阶段上海茶馆内的人物对话场景。(要求,先写出对话主题,主题要紧扣中国当时政治、经济或文化领域的重大事件;对话内容要绕主题展开,观点明确;对话过程完整,逻辑清晰。)

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明清末民初上海茶馆发展的原因。

材料 与世界文明交汇中,中国女人缠足在晚清成为愚昧落后的象征。进步知识分子认为没有新女性将难以抚育新国民,1883年康有为在广东创制《不裹足会草例》倡导女子不缠足并率先给自己的女儿放足,之后发起成立全国性不缠足组织,为争取女权而奔走呼喊。1898年康有为向光绪皇帝进呈《请禁妇女裹 足折》,从强国保种的角度向朝廷倡议放足,希望从国家层面加以规范。1901年清廷正式以官方名义劝导女子放足,当时《大公报》《天足会报》等各种报刊大量刊载批判缠足与提倡放足的文章,一些关于戒缠足的歌谣、漫画、弹词也广为传布。1904年政府颁布《劝行放足歌》,并于1907年学部奏定女子小学堂、 女子师范学堂,章程中明确要求废除女子缠足。

——据张德安《身体教育的历史一关于近世中国教育的身体社会史研究》

(1)根据材料,概括晚清废除缠足运动的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析晚清废除缠足运动出现的原因。

材料一:在(20世纪初)的江村,真正使夫家接受过门媳妇的是她能为夫家生育男婴。媳妇在用餐时坐下首,或不上桌。她受到伤害时的中诉,只能通过丈夫或娘家转达。妇女可以售生丝,但必须把钱交给家长。媳妇的“私房钱”很少,且总是受到婆婆的严密监视。

——摘编自费孝通《江村经济》(1939年出版)

材料二:在1930年代初的上海,部分工人家庭还有小部分的学费或书报费支出。单身女工爱到大世界游玩。在她们眼里,“出了两只角子(引者注:角子是旧时通用币值一角、两角小银币),从白天一两点钟可以白相(引者注:上海一带的方言,意思是“玩”。)到夜里一两点钟,再便宜也没有的了。而且里面花头来得多”。上夜校是女工业余生活的主要选择之一。这使她们掌握基本的读、写能力,藉以开阔眼界,丰富精神生活。

——摘编自罗苏文《女性与近代中国》

材料三:我国民法典特别是其中的婚姻家庭编秉持了新中国民事立法,特别是婚姻家庭制度所固有的男女平等理念,延续并丰富了1950年婚姻法、1980年婚姻法以及2001年婚姻法修改有关保护妇女合法权益的规定,注意到并以具体的制度措施排除男性中心文化对实现婚姻家庭领域男女实质平等的不利影响,加强了对现实婚姻家庭生活中处于弱势地位的妇女的特殊保护,这必将为保障妇女的婚姻家庭权益提供有效的法治保障。

——摘编自李明舜《民法典妇女权益保护条款专家梳理与解读

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代上海及周边地区妇女地位的变化,并分析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对建国以来我国对妇女权益保护的认识。

材料一 “满虏窃国,易吾冠裳……今者清廷已覆,民国成功,凡我同胞,允宜涤旧染之污,作新国之民……凡未去辫者,于令到之日限二十日,一律剪除净尽,有不遵者以违法论。”

——1912年3月5日《临时政府公报》29号

材料二 辜鸿铭在北京大学任教时梳着小辫走进课堂曾引起学生们哄堂大笑,辜平静地说:“我头上的辫子是有形的,你们心中的辫子却是无形的。”

——《狂士怪杰:辜鸿铭别传》李玉刚著

材料三 自袁为总统,野有饿莩,而都下之笙歌不彻;国多忧患,而郊祀之典礼未忘。万户涕泪,一人冠冕,其心尚有“共和”二字存耶?既忘共和,即称民贼。吾侪昔以大仁大义铸此巨错,又焉敢不犯难,誓死戮此民贼,以拯吾民。

——《讨袁宣言》孙中山1915年

材料四 三年以来,吾人于共和国体制下,备受专制政治之痛苦。自经此次之实验,国中贤者,宝爱共和之心,因以勃发,厌弃专制之心,因已明确。吾人拜赐于执行,可谓没齿不忘者矣。然自今已往,共和国体,果能巩固无虞乎!立宪政治,果能实行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》(1916年2月15日),《青年杂志》第1卷第6号

(1)根据材料并结合所学知识,概述民国初年的中国社会在社会习俗、政局演变、思想文化方面分别发生了哪些变化?

(2)综合上述材料并结合所学知识,你如何看待民国初年中国社会的变化?

材料 1872年派至美国的留学幼量一到新大陆,美国人就用异样的眼光看他们的辩子,这使留美幼童大伤脑筋。有的幼童因此剪掉了辫子。他们知道回国后有杀头的危险,就隐藏于美国,拒不回国。政府派去的学生监督就以留美幼童剪辩为由,诬蔑他们政治上不合格,要求清廷将幼童中途撤回。结果使中国首批留美生中途夭折了。随着近代化程度的不断加深,人们越来越感到辩子给生产和生活带来诸多不便,维新派将剪辫作为破除旧俗和社会启蒙的一部分,并与强国强种联系起来。康有为还建议光绪帝带头剪掉辫子。随着变法的失败,这又变成了康有为等维新派的一条重要罪状。

——摘编自李喜所《“辫子问题”与辛亥革命》等

(1)根据材料并结合所学知识,简要概括剪辫习俗折射出的政治观念的变迁。

(2)根据材料并结合所学知识,说明维新派主张剪辫的意义。

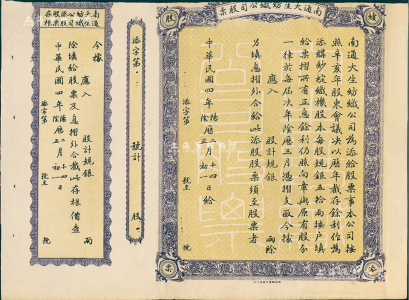

材料一 1915年南通大生纱厂公司股票

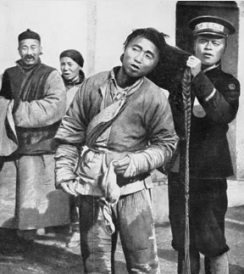

材料二辛亥革命后,革命军在街头为群众剪辫子

材料三 清末民初中国女子入学人数变化

单位: 人

| 年份 | 入学人数 | 年份 | 入学人数 |

| 1906 | 306 | 1912 | 141130 |

| 1907 | 1853 | 1913 | 166 964 |

| 1908 | 3679 | 1914 | 177 272 |

| 1909 | 12461 | 1915 | 180 949 |

材料四 在战后和平会议要赢得一席之地, 最好的方法当然是直接参战……这是出于战略的考虑——中国必须站在战胜国一方才能出席战后和平会议, 才能以最有利的地位代表中国利益。中国人一心要在世界建立起自己的国际地位。

——徐国琦《第一次世界大战与中国之大转变》

材料五 毛泽东的新民主主义理论在指导中国革命取得胜利过程中, 有两个方面最能显示它的特点: 完全是从中国实际出发, 是马克思主义原有的书本上没有的, 但又的确符合马克思主义原理。一个方面是农民问题……另一个方面就是资本主义问题……新民主主义革命之所以能取得胜利,就因为有工人阶级、共产党的领导,团结、动员了中国人口中占最大多数的农民,还组成了一个由参加这个革命的一切人组成的统一战线。

——胡绳《毛泽东的新民主主义论再评价》

完成下列问题:

(1)依据材料一到四, 结合所学, 简要概述民国初年中国社会进步的主要表现。

(2)阅读材料五, 指出毛泽东新民主主义理论的主要特点。结合新民主主义革命的史实, 分析中国共产党在处理“农民问题”和“资本主义问题”时是如何体现这一特点的。

材料一:近代中国出现的新事物(部分)

材料二:将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识是历史解释的基本任务;探讨因果是历史解释的重要形式。

——(据李剑鸣《历史学家的修养和技艺》)

根据材料二对历史解释的认识,结合所学知识解释材料一所示近代中国新事物的出现。

材料一 近代中国社会生活变迁简表

| 鸦片战争前 | 鸦片战争后的新变化 |

| 长袍马褂 | 中山装、西装等 |

| 中餐 | 西餐 |

| 马车、轿子 | 人力车、火车、电车、汽车等 |

| 父母之命、媒妁之言 | 自由恋爱、新式婚礼 |

材料二 在北京以及各省省会城市,出现了所谓“四合院欧化”的现象,即在保留传统四合院的基本格局上搞点洋化:简单的装扇玻璃窗代替格子糊纸绢,复杂的搞点外国式柱子……如此,既保存四合院之传统格局,又吸收西式房屋之优点情调。可谓中西合璧、相得益彰。

——摘选自《图说中国百年社会生活变迁》

(1)根据以上材料,指出近代以来中国社会生活的变化。

(2)根据材料二,概括社会生活变化的特点。