| A.制衡总统机制逐步健全 | B.总统取得了部分立法权 |

| C.行政权力扩张趋势明显 | D.三权分立体制受到冲击 |

材料一 半殖民地的中国实际上成了帝国主义经济危机的“分洪区”。为了摆脱和转嫁经济危机,帝国主义各国一方面实行关税壁垒,控制本国市场……使得中国本来就处于不利地位的外贸出口更加萎缩。危机,国际贸易出口值总指数下降,如1929年指数为100,1933年则降为35.5……另一方面,各国则向中国大量倾销商品,到1935年,中国工业品市场上的汽车、汽油、五金等大部分是由美国输入的,美货的泛滥给中国经济带来了“美祸”。

材料二 1929年机爆发后,(中国)农产品进口量大增。大米,1929年为1082万担,1932年、1933年都超过2000万担……为加速向中国倾销商品,美国政府向国民党政府巨额贷款并指定贷款专为购买美国过剩农产品之用,如1931年“美麦借款”900多万美元,规定要购买美国小麦45万吨。

材料三 在世界经济危机的打击下,世界银价跌落,1931年、1932年跌到最低点。美国……于1933年12月公布“银购入法”。1934年6月公布的“购银法案”,实行白银固有、禁止白银出口,在国际市场上大量高价收购白银……使银价上涨……引起中国白银的大批外流,造成金融恐慌,……旧中国市场资金周转和商业活动中一刻也不能离开银元,白银大批外流使银元极度缺乏,银款无法筹集,影响了正常的商业和金融活动。

材料四 为了转移国内的阶级矛盾,摆脱经济危机,日本于1931年9月突然发动了侵略中国的战争……日本侵占了我国东北地区,实际上等于掠夺了当时中国资源中煤的30%、铁的71%、石油的99%、发电量的23%、森林的37%、铁路的41%。1932年,上海棉纱对东北销量几乎等于零。

请回答:

(1)依据材料,指出1929~1933年美国、日本等资本主义国家是如何向中国转嫁经济危机的?

(2)依据材料,分析1929~1933年资本主义经济危机对世界造成的影响。

(3)依据材料,结合所学指出在全球化趋势日益发展的今天,历史给了我们什么借鉴?

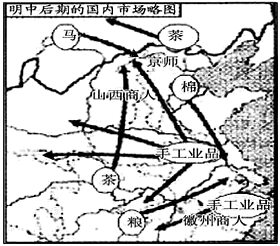

| 明代以前,中国商人的经商活动多是单个的、分散的“人自为战”,明代中期以后,由于商品流通范围的扩大,商品数量和品种的增多,商人地位的提高,人们从商观念的转变,商人队伍的壮大,商业竞争的激烈,以致在商业战线上出现了前所未有的喧闹局面,终于引发了一场声势浩大的“商业革命”,正是在这场“商业革命”中,全国各地相继崛起了不少商人群体。 ——摘编自杨涌泉《中国十大商帮探秘》 |

(1)明朝中后期商品经济发展到一个新的高峰。提取上述图文材料中的历史信息,说明这一观点。

1801~1850年英国外贸额增加了6倍,1850年英国占世界贸易总额的21%,英国出口商品中工业消费品和工业生产资料占85%以上,伦敦成为国际贸易中心。英国占据了世界经济的中心地位,两世界其他国家和地区在很大程度上成为向英国这个“世界工厂”“殖民帝国”提供原料和粮食的附庸地。

——摘编自余建华《世界市场和科技革命:经济腾飞的两个巨轮》

(2)依据上述材料,概括19世纪上半期英国对外贸易的特点。

1932年的工业生产与1929年相比,美国下降了46%,德国下降了47%。国际贸易总价值减少65%以上。为摆脱危机,各国起初“各自求生”,采取“以邻为壑”的措施与政策。1931年11月英国颁布《紧急进口税条例》,对进口货物征税50%,美国国会也于1930年通过了历史上最高税率的关税法《霍利-斯穆特关税法》,实际平均税率达53.2%。国际贸易体系在各区域贸易集团圈和各国关税壁垒的作用下,处于割裂与封闭状态。

——摘编自金卫星(1929—1933年大萧条与伦敦世界经济会议》

(3)依据上述材料,分析20世纪30年代国际贸易额大幅减少的原因。

中国改革开放若干大事

| 1978年 | 中共十一届三中全会作出实行改革开放的决策 |

| 1984年 | 中国开放14个沿海城市 |

| 1992年 | 中共十四大确立社会主义市场经济体制改革的目标 |

| 2001年 | 中国正式加入世界贸易组织 |

| 2008年 | 中国加入20国集团 |

| 2013年 | 中国提出“一带一路”合作倡议 |

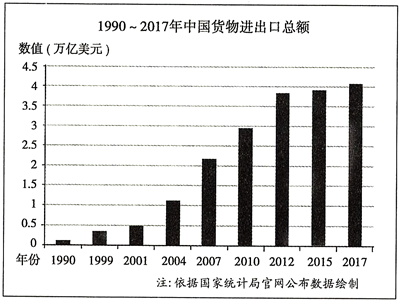

(4)依据上述材料并结合所学,对20世纪90年代以来中国的对外贸易趋势及其原因进行说明和解释。

材料一 头等强国崛起和持续的决定性条件就是具有世界历史演进意义的重大创新,即在基本生产方式、社会组织方式、政治文化思想方式以及国际关系方面有世界历史性的创新。……随后的英国也是依靠几大历史性创新而成为世界十九世纪末的霸主:第一是政教分离、宗教宽容;第二是现代国家财政制度,主要是光荣革命以后形成的制度;第三是另外两项世界历史的大创新:工业革命、自由贸易体制取代殖民体系,所以英国很快登上更加显赫的世界大国地位。

材料二 传统经济思想认为资本主义是可以自动校正的体系,在自由放任的情况下运转得最好。……他的解决经济灾难的建议包括阻止银行破产的立法,提供就业机会和农业补贴,给老年人提供社会保障。……它的基本前提,即政府干预经济来保护人们的社会和经济财富是正当的,这标志着美国政府政策的重大改变,开始了社会改革立法趋势,而这种趋势在大萧条后仍持续很久。

——杰里·本特利等著《新全球史》(下)

材料三 中国创造了一次经济飞跃。在中华人民共和国建立后的四年间,毛泽东领导下的政府开始使经济处于政府的控制之下,并开始了一系列的五年计划。鉴于同“大跃进”和“文化大革命”联系在一起的错误政策,中国领导人在20世纪70年代末开始了经济改革,推翻最初采取的一些政策,向外面的世界开放中国市场,鼓励外来投资和引进外国技术。……过去的计划经济体系已经让位于以商品和服务的需求来决定产量和价格,政府的作用仅局限于为市场经济提供稳定的竞争环境。中国日益接近全球经济超级大国这一地位。

——杰里·本特利等著《新全球史》(下)

请回答:

(1)依据材料一归纳英国登上更显赫的世界大国地位的原因有哪些?

(2)材料二中的“他”改变美国传统政策的突出特点是什么?

(3)新中国在20世纪70年代末经济改革之前与材料二的经济体制有何异同?改革之后与材料二的经济体制最大相同之处是什么?

(4)依据上述材料所述英国、美国和中国经济社会发展对策,分析大国崛起的因素有哪些?

材料一 九一八事变后,国民党的统治受到威胁。红军第五次反“围剿”失败,被迫长征,力量削弱,蒋介石以为除去了心腹之患。国内外政局的变化促使南京国民政府把主要精力移到国内经济建设和国防建设上来。1935年4月,蒋介石在贵阳发表谈话,提出要开展“国民经济建设运动”。同年12月,国民党五届一中全会通过《确定国民经济建设实施计划大纲案》,提出要把经济建设与国防建设结合起来,尤其把重工业的建设放在首位。由于国民经济建设运动的开展,加上调整进出口关税,币制的统一,工业、农业、交通等其他社会经济在一定时期得到了某些发展。抗战爆发打断了这一运动,但它仍为后来国民政府在抗战期间运用行政力量干预经济生活以适应战时需要,提供了某些范本。

——摘编自龚泽琪、董连泽《中国军事经济全史》

材料二 罗斯福大胆地采取了一些促使经济通货膨胀的措施,缓解由大萧条引起的饥饿状况。他的解决经济灾难的建议包括阻止银行破产的立法,提供就业机会和农业补贴,给老年人提供社会保障这个大规模的经济和社会改革项目被称为“新政”。它的基本前提:即政府干预经济来保护人们的社会和经济财富是正当的。这标志着美国政府政策的重大改变,开始了社会改革立法的趋势,而这种趋势在大萧条后仍持续很久。最后,第二次世界大战时期大规模的军费开支对结束美国范围内和其他地区的大萧条起到了比新政策或者类似的措施更加重要的作用。

——摘编自《新全球史》

(1)根据材料概括国民经济建设运动与罗斯福新政背景,结合所学分别归纳二者作用。

(2)根据材料并结合所学知识,指出20世纪30年代中美经济政策的共同特征,分析造成两者不同结果的原因。

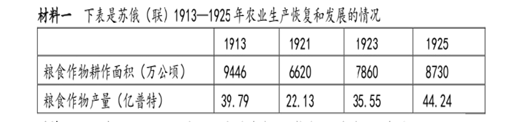

材料一 下表是苏俄(联)1913—1925年农业生产恢复和发展的情况

材料二 1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品价格,解决农副产品过剩问题。

国家对缩减耕地和降低牲畜繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税。

——周一良、吴于廑《从分散到整体的世界史现代分册》

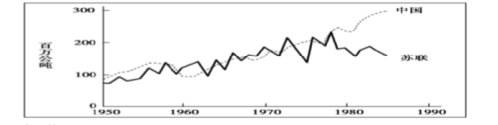

材料三 下图所示为1950—1984年中国、苏联粮食产量的比较:

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出苏俄农业政策发生的变化。

(2)根据材料二和所学知识,归纳罗斯福新政在农业方面的主要措施,并说明罗斯福新政的主要特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出20世纪80年代后中国和苏联粮食产量的变化趋势,并结合两国经济改革内容,分析出现不同趋势的原因。

“这次大萧条是一次真正意义上的全球崩溃,这也深刻反映出世界贸易的联系紧密以及相互之间的发展不平衡更加严重。经济崩溃的后果,尤其是各个国家对此做出的反应,充分体现了这个趋势。……大萧条所具有的国际化特征,是所有国家试图消除大萧条带来的影响时所面临的一个共同问题,因为它增加了解决问题的难度,仅凭一个国家的政策不可能完全恢复经济繁荣”。

——《喧嚣时代:20世纪全球史》

(1)材料中的“大萧条”所指何事?各国又有哪些不同的反应?

(2)从“世界贸易的联系紧密”角度,分析大萧条“国际化”特征产生的原因。

(3)“大萧条”暴露出世界贸易“国际化”的哪些问题?之后的半个多世纪中,“所有国家”又是如何解决这些问题的?

| A.行动计划使美国彻底摆脱了经济危机 |

| B.激烈政策开创了国家指令性计划模式 |

| C.新潮流顺应了新经济自由主义的趋势 |

| D.良好行为是推动经济发展的有效手段 |

材料:约翰。R.麦克尼尔认为,人类从简单社会向复杂社会发展的历史是一个同质性和多样性循环转换的过程。远古时期,人类分成一个个小群体,掌握着几种语言,生存策略也极为简单,人类呈现简单同质性。后来随着人类散布各地,文化多样性形成,从而发展出诸多复杂社会,如部落、城市国家、帝国等,宗教差异也越来越大。但公元1000年左右,多样化趋势逆转。多种文明的长期互动使复杂性成为一种原则,共尊一种原则的结果是文明趋同,语言和宗教的种类以及政治组织的数量都趋于减少,从而形成新的统一性。当这种统一性达到极限,新的复杂多样性又将出现。

——摘编自刘新成《文明互动:从文明史到全球史》

结合材料与所学世界史的相关知识,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

| A.实施宏观调控微观自主政策 |

| B.开创国家干预经济的新模式 |

| C.开启了社会改革立法的趋势 |

| D.建立了完善的社会保障体系 |