“改造自然”与“顺应自然”哪个更重要?请写一篇文章,谈谈你对这个问题的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息;不少于800字。

2 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

“新中式”走红,为文旅融合打开了新思路。以汉服为例,除了汉服生产销售,汉服租赁、写真拍摄等周边产业也蓬勃发展,还与剧本杀、演绎剧目等有机融合,给消费者带来新体验。比如,在陕西西安大唐不夜城周边,汉服馆如 A 般出现,为消费者提供化妆造型、跟拍摄像等全套服务;在河南洛阳,应天门遗址博物馆打造演艺剧目《唐宫乐宴》,游客不仅可以换上汉服体验诗、乐、茶、礼等传统文化,还能摇身一变成为剧中人。这说明,在产品创新、业态创新、场景创新上下功夫,并结合本地实际, B 推动文旅融合,既能让传统文化“活”起来,也有利于挖掘本地消费潜力、拓展市场空间。

“新中式”受追捧,离不开新兴消费群体的壮大。从表面上看,年轻人往往对潮流文化和时尚元素比较敏感,也乐意为商品的美学体验、文化价值买单。由更深层次去观察,作为平视世界的一代,他们的文化自信与民族认同感与生俱来而且 C 。植根于中华优秀传统文化又彰显个性品位的“新中式”,

2.下列句子中的“自然”与文中加点的“自然”,意义和用法相同的一项是( )

| A.自然是伟大的,然而人类更伟大。 |

| B.加以进了几回城,阿Q自然更自负。 |

| C.(鲁侍萍)很自然地走到窗前,关上窗户。 |

| D.得知坦然,失之淡然,争其必然,顺其自然。 |

3 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

种菜记

陈毓

李兰戴上了眼镜,这是她自己做梦都没想到的。在她的认知黑,眼镜是那些爱读书、肚子里装满了墨水的人的身体配件,也因此,李兰把自己的好视力归结为读不进书的缘故,她甚至在某个瞬间为自己的好视力自卑过。多年后,当李兰戴上近视眼镜的时候,她心里满是长久的惊讶与不可思议的虚幻感。

李兰在农科城的农业智慧园上班,再说具体点,是在那儿种菜。

“上班”也是一个新鲜的词,把农业智慧园里的李兰和十里路之遥的王上村的李兰区分开;可具体到“种菜”这件事,又使两个李兰合而为一。王上村的李兰身上有汗气,脸蛋上有太阳红,风里来雨里去,披星戴月,要平地、点种、除草、护苗、施肥,当然,也有收获。农业智慧园里的李兰穿白大褂,戴白帽子、白手套和口罩,鞋子也要套在靴套里。李兰上班第一天,既紧张又兴奋,出了一脸一身汗,汗水叫她更紧张,一会儿担心弄乱了工装,一会儿又担心热腾腾的自己和身外这个清凉的环境不匹配,好在她藏在层层的包装里,外人轻易看不见。

李兰是从参加培训的一百多个女工中挑选到这个岗位上的。拿李兰现在的工作和从前在王上村的种菜比,好像比不成。比如,同样是面对种子和土地,现在李兰是把一粒粒被技术员处理过的种子用小小的镊子夹起,投放进一个个有规格的容器中,放种子的位置不能有毫厘之差,放种子的动作经过上岗前千百次的训练。工作日久,熟能生巧,李兰现在起镊子、放种子的动作轻柔,又稳又准。一个个等待李兰放种子的容器自动来到她的面前,被她点种后再缓缓地传送到下一个点位,那里是一个个高大的玻璃箱体,不同种子被归类停当。种子在那里像被某种口令催促,快速发芽、生长,又像训练过的最好的兵阵,整齐一致。

那种整齐也叫李兰惊讶,惊讶这些发生和她有关。她想,幸好从她手中出来的是小小青苗。青苗分叶抽枝,长成一棵棵菜。李兰偶尔停手看向那边,隔着巨大的玻璃,她看得清每一棵菜,棵但又像双胞胎孩子一样难以区分,菜们该碧绿碧绿,该红红,该紫紫,开花结果,呈现菜的众生相。一棵辣椒苗上的辣椒串可以收获一笼,西红柿一串一串沉甸甸地悬垂。枝蔓甚至伸展到了天花板上。李兰凭借在王上村种菜的经验,识得几样菜品。但此刻眼前的西红柿,颠覆了李兰认为西红柿只有青和红的概念,她不知道自己点种的小小容器里:还能结出黄的、白的、带花纹的、不带花纹的各种新奇的西红柿。它们各有品种名字,可李兰哪里记得住。她看着陌生的西红柿,引不起味觉上的共鸣,毕竟那些果实一开始总是和她隔着一层玻璃的距离。

直到有一次,李兰偶然走到一列售卖给来农业智慧园观光的游客的果品摊前,买了一盒自己种的西红柿,咀嚼之后,她惊讶地得出结论:“挺好吃。”想到自己以前在王上村种的西红柿,那时她也给西红柿分类,大的、圆的、红的、品相好的,是要卖的,价格会定高;小的、不那么圆与红的,就便宜一点卖;样子不好看的、开裂的,她则带回家,熬一大锅西红柿酱,蘸馒头拌面条裹米饭,有时候一天的饭食里都有西红柿。此刻刚吃过盒子里工艺品般的西红柿,李兰才意识到自己忘了洗西红柿。不过,它们从种子开始,就没见这风雨雷电,没有飞蝶蛲虫咬,没有外界的一粒尘埃一滴泥水,甚至连播种者李兰侍弄它们的时候都戴手套,只黑帽子,这样种出的西红柿还需要清洗吗?李兰再一次感到迷茫。

李兰看见自己端西红柿盒子的手,手指纤细,很白。李兰的脸也变白了,她的脸很少晒到太阳,她工作的地方和那些植物一样,风吹不着雨淋不了,太阳也晒不到。植物凭借昼夜不熄的灯光的照耀快速长大,李兰在这样的地方跟着变白变纤细。李兰在变白变纤细的时候也变近视了,于是戴上了眼镜。

戴上了眼镜的李兰用发小的话说,是文文弱弱的,像是有一肚子墨水的样子。戴眼镜的李兰走到毗邻农业智慧园的一块花地边,这是园区新辟的,将原有的油菜地改种了波斯菊。波斯菊花朵繁密,在团团花簇中,李兰看清了几棵旺长的油菜苗,正闪耀着黑亮的属于油菜的光芒。细雨霏霏,油菜苗得雨露滋润,散发出带着微微苦味的清香。李兰蹲在油菜苗边,取下眼镜,低头深呼吸,仰脸大吐气,那样子,很像是一个肺被闷久了的人。

(原载2023年11月13日《文艺报》)

1.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )| A.李兰戴上了近视眼镜,她深深地感受到读书确实能够改变视力,并使自己更有涵养。 |

| B.无论是在王上村田地里劳作还是在农业智慧园上班,李兰都会出汗,只是原因不同。 |

| C.文中说李兰的工作与在王上村种菜“比不成”,表达了作者对高科技进入农业的无奈。 |

| D.李兰在品尝了自己种的西红柿后,发现非常好吃,这使她对自己的工作更有信心了。 |

| A.文中多次将李兰在农业智慧园种菜与她在王上村种菜进行对比,寓意深刻,发人深省。 |

| B.,文中对李兰在农业智慧园种菜过程中的一些动作描写,展示了高科技农业的发展状况。 |

| C.文中描述了李兰的心理变化过程,写出了她内心从紧张、兴奋到惊讶、迷茫的过程。 |

| D.文章借李兰身体上的变化,表达了对智慧农业带来农村工作环境的改变的极度赞美。 |

4.你的学习小组要编写语文读本中的一个单元,请从《哦,香雪》《风景谈》中选择一篇和本文组成单元,并从人文主题和文学体式的角度给出组合的理由。

4 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

《沙丘2》中用耳朵喝水的“沙鼠”是真的吗?

电影《沙丘》中出现的萌系“跳跳鼠”,有一对大耳朵,不仅能探听风吹草动,耳朵内面还能凝结水分,两只小爪子一抓就能喝到嘴里。它的设计灵感其实来自现实世界中的长耳跳鼠。这是一种小型啮齿类动物,以其出色的适应干旱环境的能力而闻名。

长耳跳鼠真的可以用耳朵收集水吗?当然不能,在现实世界中,长耳跳鼠几乎不需要直接饮水,它们能从食物中摄取几乎所有必需的水分。

这种能力来自它们极其高效的肾脏,能够极大限度地减少水分通过尿液的损失。它们的新陈代谢特别适应干旱,产生的尿液浓缩度非常高,粪便也非常干燥,这进一步减少了水分的损失。

长耳跳鼠主要在夜间活动,这有助于避免白天极端的高温,减少水分蒸发。夜间的活动也使它们能够利用稍微凉爽的温度来寻找食物。它们会收集种子等食物,并将其储存在它们的洞穴中。不仅为它们提供了在极端条件下的稳定食物来源,还减少了在寻食时对高温的暴露。

既然长耳跳鼠的大耳朵不能收集水分,那有没有生物可以主动收集水分呢?

世界上最干旱的地区之一非洲南部的纳米布沙漠,每年降雨量仅为1.4厘米。在这里生存着一种甲虫——纳米布沙漠甲虫,在收集水分方面就展示了独特的适应性。

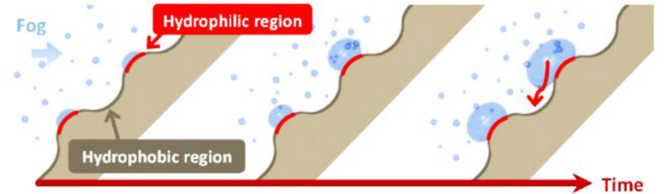

纳米布沙漠甲虫的生存策略非常巧妙:它会爬到沙丘上,面对微风,身体保持45度角利用硬质的鞘翅捕捉空气中的水珠。鞘翅表面拥有特殊的结构,能有效收集水分。这么神奇?这就要说一说基于它的身体表面特殊结构收集水分的原理。

甲虫的头部对准风向,其鞘翅表面凹凸不平的设计帮助其捕获雾中的水珠。雾气中的微小水滴,直径约15~20微米,会凝聚在其翅膀上。这些水滴首先会粘附在亲水性的凸起部位,凸起部分的周围是疏水的凹槽。

当水珠与亲水表面接触时,它们会扩散开,形成较大的水滴,这样就不易被风吹走,还可以吸附更多的水珠。在每小时30公里的风力作用下,水滴会增长到直径5毫米,并沿着甲壳虫的背部滑落至口部,供甲壳虫摄取。

纳米布沙漠甲虫背部小水滴随时间变化的示意图

这种独特的水分收集方法使纳米布沙漠甲虫能够在几乎没有可见水源的环境中生存。科学家们还从这种甲虫的水收集机制中获取灵感,发展出了新型的水收集技术,这些技术可以在干旱地区收集大气中的水分,用于人类和农业的用水需求。

东华大学的研究人员首先提出了一种亲水——超疏水图案化织物,通过简单的纺织设备和简便的编织方法制成。这种织物采用亲水性粘胶和疏水性丙纶丝与一些试剂生产混合可湿性表面,不仅大大降低了成本,还为未来大规模生产集水材料提供了可能。

澳大利亚工程师Edward Linacre受到纳米布沙漠甲虫水收集机制的启发,开发了一种自供能的灌溉泵系统,名为“Airdrop”。这个系统通过地下管道网络将空气引入并冷却至水分凝结的温度,然后将水分输送到植物的根部,旨在为干旱地区的农作物提供灌溉。

NBD Nano这家美国创业公司研究如何将甲虫的功能模仿到水瓶表面上,创建一种自填充水瓶。这种原型瓶据说能根据当地环境每小时收集0.5到3升水。

设计师Arturo Vittori和Andrea Vogler创造的Warka Water是一种高9米的竹塔,内置塑料两格,在夜间收集湿空气中的水分,并将其储存在底部的水箱中。这种设计能够为干旱地区提供成本低廉的水资源。

通过模仿纳来布沙漠甲虫等生物的水收集策略,科学家和工程师们正在为干旱地区提供创新且可持续的解决方案。这不仅促进了水资源管理的科学发展,也为未来的环境保护和可持续发展开辟了新道路。

我们期待这些灵感来源于自然界的技术能够进一步发展,为全球范围内缺水的地区带来实质性的改变。

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.电影《沙丘》中的“跳跳鼠”用耳朵收集水供自己饮用是电影制作者们超现实的设计。 |

| B.现实世界中的长耳跳鼠由于拥有极其高效的肾脏使得他们根本不需要去直接饮用水。 |

| C.为了减少水分的蒸发,长耳跳鼠能够利用温度稍微凉爽的夜间去寻找并且储存食物。 |

| D.生活在干旱的环境中,许多生物会采用各种方式以获得适应恶劣环境所需要的水分。 |

| A.纳米布沙漠甲虫依靠收集水分的独特适应能力成为非洲南部沙漠中最具抗旱能力的生物。 |

| B.纳米布沙漠甲虫独特的水分收集方式使得该物种能够不惧怕在任何干旱的环境而生存下去。 |

| C.纳米布沙漠甲虫从风中收集水分,给科学家们从干旱地区的天气中收集水分提供了灵感。 |

| D.纳米布沙漠甲虫的生存策略给解决全球范围内缺水地区的技术难题提供了实质性的帮助。 |

| A.纳米布沙漠甲虫背部有坚硬的鞘翅,其凸凹不平的设计为获取水分提供了条件。 |

| B.纳米布沙漠甲虫迎着风向,利用鞘翅中亲水性的凸起来捕捉雾气中的微小水滴。 |

| C.纳米布沙漠甲虫一接触到水珠,就会自动留下小水滴,而选择出大的水滴喝掉。 |

| D.纳米布沙漠甲虫能够用口喝到从自己背部滑落下来的从风中捕获并凝聚的水滴。 |

| A.武汉黄鹤楼景区推出的黄鹤楼雪糕异常火爆,其外观完全复刻缩小版的黄鹤楼。 |

| B.受到鲨鱼皮肤上微小鳞片的启发,美国宇航局科学家发明了一种船用减阻涂层。 |

| C.日本工程师中津英治仿照翠鸟喙设计出能降低噪音、能耗的新干线子弹头列车。 |

| D.瑞士工程师乔治用带刺的苍耳能够牢牢粘附在动物皮毛的原理发明了尼龙搭扣。 |

(1)张老师在家里宴请多年未见的老同学,他引用杜甫《客至》中的两句“

(2)在《归去来兮辞》中陶渊明写到农民开始准备春耕的句子是“

(3)在学习交流会上,杨书记引用古人的名句“

6 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

当我们吃美食的时候,究竟在吃什么?要义第一:我们吃的是经典。

热干面尽管只是一碗面, ② ,从面粉、制面、掸面、下面到佐料部分的芝麻酱、小磨香油、油炒干红尖椒碎、酿造酱油酿造食醋小香葱葱花泡萝卜碎,处处都有规矩和要求;包括热干面的搭档,也是锦上添花的必选:米酒。这米酒也不是随便什么米酒,一定得是上好糯米掺少量粳米——此处有规则:得是晚稻粳,不是早稻粳!得用天然酒曲子发酵!就在米粒被酵透的那个时段,挖一勺,搁碗里,沸水一冲,其酸酸甜甜益生菌的健康气息足以让味蕾翩翩起舞。 ③ :这句来酒,绝对不可以下锅煮的!同样是沸水,煮沸与冲泡,味道出来,那就是天壤。

1.文中画波浪线的部分,如果写成“经典美食是历经很长时间不断改进而成的”,表达效果有什么不同?2.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

7 . 阅读下面这首明诗,完成下面小题。

夜读

【明】唐寅

夜来欹枕细思量,独卧残灯漏夜长。

深虑鬓毛随世白,不知腰带几时黄。

人言死后还三跳,我要生前做一场。

名不显时心不朽,再挑灯火看文章。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.首联紧扣标题中的“夜”,以“细思量”这一行为引起下文,逐步展现了诗人在漫漫长夜里翻涌的思绪。 |

| B.颔联中的“白”字意在强调诗人双鬓斑白的现状,而“黄”字写出了诗人忧愁太甚,因而人越来越瘦。 |

| C.颈联语言浅近直白,流露出诗人要把握当下做一番事业的心愿,也是对颔联中“随世白”感叹的回应。 |

| D.尾联直抒胸臆,再次照应标题,诗人不甘心于名声尚未显达,因而再次挑灯夜读,收束自然,卒章显志。 |

8 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

夫乐者,天地之体,万物之性也。合其体,得其性,则和;离其体,失其性,则乖。昔者圣人之作乐也,将以顺天地之体,成万物之性也。

先王之为乐也,将以定万物之情,

(取材于阮籍《乐论》)

夫天地合德,万物贵生;寒暑代往,五行以成。故章为五色,发为

夫言移风易俗者,必承衰弊之后也。苦人知情之不可放,故抑其所遁;知欲之不可绝,故因其所自。故为可奉之礼,制可导之乐。丝竹与俎豆并存,进退相须,共为一体,从善日

(取材于嵇康《声无哀乐论》)

1.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。故A定天地B八方之音C以迎阴阳D八风之声E均黄钟F中和之律G开群H生万物之情气

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.适,文中指适宜,与《孔雀东南飞》中“始适还家门”的“适”意思相同。 |

| B.一,文中指统一,与成语“一语中的”“一意孤行”中的“一”意思都不同。 |

| C.五音,文中指的是我国古代五声音阶中的宫、商、角、徵、羽这五个音级。 |

| D.迁,文中指改变,变动,与《六国论》中“终继五国迁灭”的“迁”意思相同。 |

| A.阮籍认为,音乐的和谐协调取决于它是否合乎天地本体以及是否顺应万物本性。 |

| B.阮籍认为,风俗的改变与音乐的道理是相同的,道德与雅乐都能对人们进行教化。 |

| C.嵇康认为,声音与气味一样,其好与不好都不会受到浑浊混乱的干扰而发生转变。 |

| D.嵇康认为,古人为了抑制情感的泛滥和欲望的断绝,制定了礼节并创制了音乐。 |

(1)礼逾其制则尊卑乖,乐失其序则亲疏乱。

(2)岂以爱憎易操、哀乐改度哉?

5.两则材料对于音乐的作用有何相同的观点?

9 . 阅读下面的文字,完成各小题。

“江南”是一个历史形成的复杂概念,不同时代、不同人群对江南的地理内涵与文化意义都有不同的理解与阐释。从历史上看,“江南”这个词至少包括四个方面的含义:即地理江南、政区江南、经济江南与文化江南。

首先是地理的江南,唐代以前,古人对江南的看法基本上是地理意义上的。先秦及秦人眼中的“江南”,主要指长江中游以南的地区,即楚地(今湖南、湖北)。汉人眼中的“江南”包括的地域范围更大,指长江以南除四川盆地之外的广大地区,实际就是字面意义的“长江之南”。晋室南渡以后,“江南”地理概念所指的中心,逐渐由西向东,向长江中下游地区转移。其次是政区的江南,从唐代开始,江南逐渐演变为一个行政区。安史之乱后,作为监察专区的“道”逐步实体化,成为州县之上的行政区。宋代改“道”为“路”,设有江南东、西路。元代之后,江南主要是作为经济区的江南。明清之后,环太湖地区的东南区域成为备受国家倚重的经济区,所指就是“八府一州”之地,即当时最为富庶的苏南、浙西地区。

三国孙吴立国,特别是永嘉南渡之后,作为一个文化区域的江南渐次形成。周振鹤在《释江南》中指出,江南具有地域、经济和文化三层内涵。如果说地理、政区、经济的“江南”,其核心在物理空间、经济产业与政治运作体系,是对“何处是江南”的探求;那么想要理解“文化江南”,似乎更应当去关注人们在何种意义或期待上去看待江南,也就是“江南是什么”。

历史地理学家张伟然先生认为在唐人心目中,江南已是一个非常重要的文化区域。作为独特的文化区域,“江南”是“佳丽地”,是“好山水”,江南的山、水、特有的物产植被以及经济地位是形成其特有文化品格的重要因素,也是唐代人心目中这个文化区域所独有的特点。美学研究者刘士林先生则认为“诗情”与“审美”是江南文化的本质特征。笔者认为,“文化江南”应当由山、水、诗、书四个维度构成。这里的“诗”是指广义的文学,“书”则是指与书籍撰写、制作、流通、存藏有关的技术、产业与运作制度。

一定程度上可以说,“文化江南”的形成过程,就是江南山水不断对象化、审美化、人文化的过程。在此过程中,“诗”与“书”是山水审美化、人文化的重要推动力。与此同时,作为审美对象与自然禀赋的山水,也为江南文学的发展与书籍产业的勃兴提供了滋养与资源。山水与诗书互相形塑,造就了风格独特的“文化江南”。作为客体的自然山、水与作为主体创造物的文学、书籍互相成就,互相促进,而作为主体人的实践活动即是这种互相交融的原动力。“文化江南”的形成过程是作为主体的人发现、创造江南的山、水、诗、书的过程,也是江南山、水、诗、书滋养、形塑人的过程。

晋室南渡之后,陶渊明在九江发现了田园,谢灵运、孙绰则在浙东发现了山水的价值。“庄老告退,而山水方滋”,诗人将山水客体化为认识的对象,发现了山水的价值,而山水融入主体,成为诗人生命的一部分。宋代词人辛弃疾在信州所写的“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”,则更是将山水主体化,让人处于客体的位置,人成了山水的对象。

对于山水与诗(文学)的关系,刘勰《文心雕龙》提出文学“得江山之助”的命题。中古以降的诗人文士对此多有阐发,认为山、水不仅提供了文学创作的素材,也形成了文人独有的风格特征。浙江省近年也提出“以诗(诗词曲赋)串文”“以路(水系古道)串带”,分别绘就浙东唐诗之路、大运河诗路、钱塘江诗路、瓯江山水诗路“四条诗路”,正是走在历史的延长线上。这一计划为“文化浙江”,也为“文化江南”提供了经济一体化之外的文化一体化的尝试。然而,作为重要文化符号的“书”的研究与开发,还有不小的空间。

书籍是中华文明的载体。中国的书籍不断向东亚与世界传播,对世界文明产生了重要影响。江南自中古以降即是书籍生产、流通、存藏的重要区域,造纸、制墨、制笔以及活字印刷、饾版工艺的产生与改进皆与江南地区紧密相连。从这个意义上说,“书”又是长三角一体化的重要文化元素,对推动长三角一体化具有重要的意义。

江南地区与书籍生产的相关行业及书籍行业至迟在南朝就非常发达。为何江南书籍业如此繁盛?当然也与江南的山、水、诗有关。一方面,书籍生产依赖于造纸,江南繁茂的竹、木、藤为造纸业提供了源源不断的材料,江南的水资源也是造纸、印刷业所必需。另一方面,文化、文学创作的繁荣也为书籍业的发展提供了文化资源。

同时,书籍业的勃兴也造就了大量的文化人与文化世家,江南地区也成为藏书之地,文献乡邦。乾隆年间,四库七阁,江南独有其三。这既是朝廷对“文化江南”的肯定与表彰,同时也刺激了江南文化的发展。除此之外,江南还是书籍东传的重要枢纽。我国的书籍通过江南这个区域向整个东亚传播,远传日本、韩国,形成了王勇先生所说的“东亚书籍之路”。

唐代诗人殷文圭《题吴中陆龟蒙山斋》:“万卷图书千户贵,十洲烟景四时和。花心露洗猩猩血,水面风披瑟瑟罗。”说明在唐代人眼中,江南吴中的代表元素便是“万卷图书”与“十洲烟景”。乾隆年间朱象贤《闻见偶录》云:“专以鬻书为业者谓之书坊,江南、江西、浙江省有之,他处则无,偶有店铺,亦此三省人也。”此皆足以说明,无论是实际的情形,还是在人们的认知与期待中,“书”都是“文化江南”的组成元素与重要表征。

(摘编自冯国栋《江南的山水与诗书》)

1.下列对材料相关内容 理解和分析,不正确的一项是( )

理解和分析,不正确的一项是( )| A.从历史上看,“江南”这个词含义丰富,包括地理位置江南、政区江南、经济江南和文化江南,其中“文化江南”一词指江南区域有其特有的文化品格。 |

| B.从唐代开始,江南逐渐演变为一个行政区;宋代设有江南东、西路,“路”就是由唐代的“道”改变而来的行政区域名。 |

| C.“文化江南”的形成过程是作为主体的人将山水客体化为认识的对象、发现山水的价值的过程,也是山水融入主体,滋养、形塑人的过程。 |

| D.江南的竹、木、藤和水资源为江南书籍业的繁盛提供了物质资源,而文化、文学创作的繁荣为江南书籍业的繁盛提供了文化资源。 |

| A.“江南”是一个历史形成的复杂概念,任何依据某一时代的江南情况而作出的对江南的地理内涵与文化意义的理解与阐释,都可能是片面的。 |

| B.从某种意义上来说,“文化江南”的内涵是人们探求“江南是什么”的结果,包含着人们对江南的某种期待。 |

| C.作为主体人的实践活动是一种促使互相交融的原动力,有了它,就有了作为客体的自然山、水与作为主体创造物的文学、书籍互相成就、互相促进的情形。 |

| D.中华文明要想走向世界并对世界文明产生重要影响,可以借助中国书籍向外传播,因为中国书籍是中华文明的载体。 |

| A.先从江南的概念解释引出文化江南的概念,然后明确提出文化江南由山、水、诗、书四个维度构成的观点,论点明确,开门见山。 |

| B.采用“总—分”的论证结构,先总说江南的概念,然后说地理江南政区、经济江南,最后着重叙述文化江南。 |

| C.作者在论述时特别注意概念的明确,比如对“江南”“路”“诗”“书”等概念,都很清楚地加以说明。 |

| D.作者在论述或说明时,采用“一定程度上可以说”“从这个意义上说”“至迟”等表达形式,体现了语言准确生动、严谨周密的特点。 |

| A.作为主体人的实践活动是“文化江南”形成的原动力。 |

| B.江南的自然山水与作为主体创作物的江南诗书相互成就、相互促进。 |

| C.书籍业的蓬勃发展造就了江南地区大量的文化人和文化世家,说明“文化江南”的形成过程也是文化和人相互滋养、彼此形塑的过程。 |

| D.正是江南山水提供的原材料和其他必需品造就了江南书籍业的繁盛。 |

柳宗元在《种树郭橐驼传》中说“顺木之天,以致其性焉尔”,强调人的发展顺应“本性”;《三字经》中却说“玉不琢,不成器”,认为人需要经过“雕琢”才能有所成就。

对此,你有怎样的思考和感悟呢?请结合材料内容和你的生活经验,自选角度写一篇不少于800字的作文。

要求:结合材料,选准角度,确定立意,明确文体,自拟题目;切勿套作、抄袭;不得泄露个人信息。