材料一 天凤元年(公元14年),王莽进行了第四次币制改革:复申下金银龟贝之货,颇增减其贾直。而罢大小钱,改作货布,长二寸五分,广一寸,首长八分有奇,广八分,其圜好径二分半,足枝长八分,间广二分,其文右曰“货”,左曰“布”,重二十五铢,直货泉二十五。货泉径一寸,重五铢,文右曰“货”,左曰“泉”,枚直一、与货布二品并行。又以大钱行久,罢之,恐民挟不止,乃令民且独行大钱,与新货泉俱枚直一、并行尽六年,毋得复挟大钱矣。

——摘编自周艳常《两汉货币制度及相关问题研究》

材料二 在中国经济和政治内外交困的影响下,1935年11月3日,国民政府财政部终于出台了《施行法币布告》,规定新币制办法。从1935年11月4日起,发行法币的法定银行包括:中央、中国、交通银行。为了防止白银偷漏的局面,规定从此所有的商品和买卖都由法币支付,拒绝使用银元。全部白银收归国有以充作法币准备金。除上述三行以外,财政部曾经核准发行的银行钞票以及农民银行的钞票可同样使用。四大银行完全掌握了中国钞票发行权,中国货币发行实现了分散到集中。法币与英镑实行固定汇价。中央、中国、交通三行在明确规定外汇价格责任的前提下可以无限制买卖外汇。

——摘编自许明霞《1935年国民政府法币改革研究:以非对称依赖为视角》

材料三 上海解放后,人民政府宣布人民币为合法货币,公布了用10万金圆券兑换1元人民币的比价。一些投机奸商、不法之徒等利用囤积的大量银元疯狂打压人民币。1949年5月28日,人民币与银元的兑换比价为600:1,而到了6月8日,这个数字竟变成了2000:1。不法分子狂妄叫嚣:“解放军可以打进上海,但人民币进不了上海!”上海市人民政府贯彻落实中共中央华东局会议精神作了认真的安排与部署,陈毅市长指出:“要把这次行动当作经济战线上的‘淮海战役’,不打则已,打就要一网打尽”。行动当天,上海市工商界、新闻界连续发动声讨投机活动的舆论攻势,动员广大市民拒用银元;我隐蔽战线的指战员们也连续破获三起伪造人民币大案。通过这次金融风波,上海的社会形势得到了稳定。

——摘编自苗生《解放初大上海的银币之战》

(1)根据材料一,归纳王莽第四次币制改革的主要内容。(2)根据材料二并结合所学知识,简评20世纪30年代国民政府的币制改革。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析上海解放初期应对“银元之战”的有利因素。

材料一 显然,中共一大会议在讨论中形成的“中国共产党第一个网领”,只简单说明并规定了作为“共产党”应该怎么做,却没有一处具体谈到,作为中国的“共产党”在中国该怎么做,具体到中国的国情、实际的阶级状况和中国革命的阶段性目标及其政策策略等重要决策,都只能由中共二大来解决了。

——摘编白杨奎松(关于早期共产党人“马克思主义中国化”问题》

材料二 《在中国共产党第七中央委员会第二次全体会议上的报告》(以下简称《报告》)指出了党的工作重心要从乡村转移到城市,全党必须“一步一步地学会管理城市,恢复和发展城市中的生产事业”“建立独立的完整的工业体系”,“由落后的农业国变成先进的工业国”;提出了对个体农业、手工业和资本主义工商业进行改造,“由新民主主义社会发展到将来的社会主义社会”;向干部们提出了从“战斗队”转变为“工作队”,“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”的要求。《报告》无疑是一篇马克思主义中国化的经典理论文献,是马克思主义基本原理与中国实际相结合的典范之作。

——摘编自李捷(毛泽东对开辟马克思主义中国化的杰出历史贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明中共一大“规定了作为‘共产党’应该怎么做”的具体内容。(2)根据材料二,归纳《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》的主要内容,并结合所学知识指出当时的中国实际状况。

(3)综合上述材料,谈谈你的认识。

材料一 宋代是我国古代科技创新的密集期,取得了领先世界的成就。宋代在内侍省增设军器监,承担军事科学和武器的研发工作。元祐元年,苏颂受命召集输林院天文、太史等部门的技术人员,历时三年研制成水运仪象台。朝廷设置博学通艺等特科或通过地方举荐“奇才异行”,如李诫因在建筑学方面多有建树,被选为将作监,还奉救编修了《营造法式》。此外,朝廷还组织编撰了《开宝本草》《武经总要》等书籍,以整理已有成果。据《宋史》记载,宋代有27人获得科技奖励,或树碑立传,或加官进游;还将一些民间科技研究者列入“赐处士号”的序列,给予一定的国家补贴。以三大发明为代表的宋代的科技成就在向朝鲜、日本、阿拉伯传播的同时,还引进了阿拉伯数字和阿拉伯“土盘算法”以及“占城稻”等。

——摘编自刘尚希等《唐宋科技繁荣:政府行为与创新环境》等

材料二 1914年夏,一批留美学生认为“祖国之所以孱弱,莫过于科学不发达”,决意成立科学社,发行杂志,将“科学发明之效用于寻常事物而影响于国计民生者”,告诉“父老昆季”。1915年1月,首期《科学》月刊在上海出版,发刊词上“科学”与“民权”赫然并列。该刊首先改竖排为横排,并采用白话文,改变了中国传统出版物的形式。同年10月,科学社改组为中国科学社,由国内外各类科学学术团体联合组建,成为当时我国规模最大的综合性科学学术团体。1924年,该社研制出中国首台无线电话机,打破了外国资本垄断中国通讯挂术的局面。上海“孤岛”期间,该社通过《科学》等媒介宣扬科学抗战报国。虽在广大社员的努力下,社务一直坚持,但从抗战伊始,中国科学事业不可避免地走向表落。

——摘编自《“科学救国”的践行者——中国科学社》

材料三 集中力量办大事,是中国共产党的一贯主张和优良传统。从新民主主义革命时期的“树立举国一致的抗日阵线”和“集中优势兵力打歼灭战”,到新中国成立初期的“走中国工业化道路”,再到改革开放以来的“集中力量进行社会主义现代化建设”,都是“集中力量办大事”优势的体现。2015年,习近平总书记在《关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明》中指出,在国家重大科技项目和重大创新领域,要“发挥市场经济条件下新型举国体制优势”。在新时代中国特色社会主义伟大实践中,新型举国体制在诸多领域取得了巨大成就。

——摘编自邵鹏《深刻认识新型举国体制的重大时代意义》

(1)根据材料一、指出宋代在科技史上的地位并归纳政府推动科技发展的举措。(2)根据材料二并结合所学知识,简评中国科学社“科学救国”的实践活动。

(3)综合上述材料,谈谈你对新时代科技发展的新型举国体制的认识。

材料一 法国在大革命后的近一个世纪内,君主制和共和制的斗争此起彼伏,国家政体变动频繁。1870年9月,法兰西第三共和国建立,国民议会中的各派政治力量展开了错综复杂的斗争,共和制前途未卜。但是共和派还是利用了保王派内部的分歧,于1875年1月30日国民议会以353票对352票确定了选举总统的方法,意味着确认了共和制,随后国民议会通过了五部宪法性法律,合称为法兰西第三共和国宪法或1875年宪法。这部宪法作为法国有史以来实施时间最长的一部宪法,反映了劳动人民日益渴望一个持久稳定的和平生活。

——摘编自郭华榕《法国政治制度史》

材料二 中国共产党为实现自身政治追求和建国主张,在民族民主革命的不同时期提出了一系列关于国家目标、国家性质、国家概念的文字表述,即“新中国”国家符号。……1927年当大革命蓬勃发展之时,国民党右派背叛革命,中国共产党先后领导了一系列武装起义,有了自己的革命根据地,1931年11月7日,江西瑞金成立了“中华苏维埃共和国”,一个崭新的工农民主政权诞生了,极大地鼓舞了全中国工农劳苦大众的革命斗志。……九一八事变后,日本不断扩大侵略,中日民族矛盾逐渐上升为中国社会的主要矛盾,“苏维埃”这一表述已难满足团结全民族抗战的要求。1936年10月,毛泽东在其起草的《国共两党抗日救国协定草案》中第一次提出“中华民主共和国”,表达了中国共产党为抗日民族革命战争的彻底胜利而斗争的国家主张,指引了革命发展方向。……之后“新中国”符号的话语构建历经“新民主主义共和国”“中华人民民主共和国”等。解放战争后期,毛泽东在《论人民民主专政》一文中指出:“资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。”1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议正式确立了“中华人民共和国”的国名。至此,中国共产党的“新中国”符号在复杂的革命环境里经过不断的演变最终确立。

——摘编自胡国胜《中国共产党“新中国”符号的话语

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳1875年法兰西第三共和国宪法得以通过的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国共产党关于“新中国”国家符号演变的意义。

(3)综合上述材料,谈谈你对中法共和体制确立的认识。

材料一 明末清初的社会大变动,使得思想家们把目光从“游谈无根”的泥潭中转向社会,转向现实,把学术研究与社会现实紧密联系起来,对影响中国两千年的封建君主专制进行了猛烈抨击。

——王杰《反省与启蒙:经世实学思潮与社会批判思潮——以明清之际的思想家群体为例》

材料二 有亡国,有亡天下,亡国与亡天下奚辨,曰易姓(皇帝的姓)改号(国家的号),谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。

——顾炎武《日知录》

材料三 在布道过程中,利玛窦没有强迫本地人接受天主教,即使加入天主教的人,也并不反对他们继续按照中华传统行事,如祭祖尊孔;他认为中国传统的“天”和“上帝”并无本质上的区别。而祭祀祖先和孔子只属于追忆先人和缅怀哲人的仪式,与信仰不干涉。如果不增加对其他神灵的信仰、祈祷等威胁天主教信仰的内容,就算不上是违背基督救义。

——张永乐:《利玛窦与中西文化交流》,载《文化创新比较研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,回答明清之际,思想界发生了什么变化。

(2)根据材料三,归纳利玛窦在中国传教体现了哪些特点。

材料一 窃照台湾地方,北连吴会,南接粤峤,延袤数千里,山川峻峭,港道迂回,乃江、浙、闽、粤四省之左护……。此地若弃为荒陬,复置度外,则今台湾人居稠密,户口繁息,农工商费,各遂其生,一行徙弃,安土重迁,失业流离,殊费经营,实非长策。……甚至此地原为红毛住处,无时不在涎贪,亦必乘隙以图。一为红毛所有,则彼性狡黠,所到之处,善能蛊惑人心。重以夹板船只,精壮坚大,从来乃海外所不敌。未有土地可以托足,尚无伎俩;若以此既得数千里之膏腴复付依泊,必合党伙窃窥边场,迫近门庭。此乃种祸后来,沿海诸省,断难晏然无虑。

——1683年施琅《恭陈台湾弃留疏》

材料二 今则东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,聚集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来未有之变局。居今日而欲整顿海防,舍变法与用人,别无下手之方……节省冗费,请求军实,造就人才,皆不必拘执常例;而尤以人才为亟要,使天下有志之士无不明於洋务,庶练兵、制器、造船各事可期逐渐精强。

新疆不复,于肢体之元气无伤,海疆不防,则腹心之大患愈棘。轻重必有能辨之者。此议果定,则已经出塞及尚未出塞各军,可撤则撤,可停则停,其停撤之饷即匀作海防之饷。……查泰西各国,外部、海部并设衙门于都城,海部体制与他部相埒(同等)……时势必须变通,应请径设海部。

——摘编自李鸿章《请设海部兼筹海军》等

(1)根据材料一,说明施琅反对放弃台湾的理由。(2)根据材料二,归纳李鸿章的海防主张。

(3)十九世纪六七十年代清廷内部出现海防与塞防之争。根据材料二并结合所学知识谈谈你对海防塞防之争的认识。

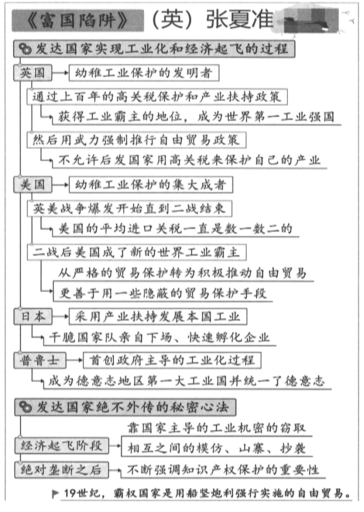

材料一 《富国陷阱》导读图

——摘编自《得到听书》(英)张夏准《富国陷阱》

材料二 英国从征收高关税到实行自由贸易,并不是一个循序渐进的过程,而是历史的突然转折。在1848年时,英国还对1146种商品征收关税;然而,仅仅12年之后的1860年,英国就只对60种商品征收关税了,征税品类减少了95%。

——摘编自《得到听书》(英)张夏准《富国陷阱》

材料三 新中国成立以来,中国从一个贫穷落后的后发国家,一跃成为世界第二大经济体,中国创造了一个经济发展的奇迹。然而,以经济学的视角看,中国的崛起是一个重大悖论:中国并没有按照西方国家给出的标准药方来发展经济,属于不好好听课的“差学生”,但是,这个“差学生”考出的成绩,却比那些认真听课、笔记一字不落的“好学生”要好得多。这就让开药方的主流经济学家们很尴尬了。全世界的发展中国家都在质疑:难道我们拿到了一个、假药方?

——摘编自《得到听书》(英)张夏准《富国陷阱》

(1)依据材料一、二并结合所学,英、美两国都曾是高关税国家,为何英国要在1860年、美国在二战后都不约而同地都推行自由贸易(即低关税)政策?

(2)材料一中,作者说“当英国成为世界第一工业强国后,然后用武力强制向发展中国家推行自由贸易(即低关税)政策。”请你以中国为例,为作者补充一则佐证史实。

(3)依据材料三并结合所学,你认为中国这个“差学生”创造经济奇迹的原因有哪些?(至少答出2点)

(4)依据材料一,请你归纳作者认为西方国家走上工业化道路的路径有哪些?(至少写出3点)

材料一 学田制度创立于北宋庆历年间。学田属于官田的一种,大多由朝廷划拨给州县学校和地方书院。学校用出租学田给佃户以收取地租的方式维持学计,地租主要是按季定额收缴粳米、糙米、菽麦等粮食作物,部分地方也采取折钱租的方式,如郓州学田“二千五百亩有奇,与民耕,岁输钱百万”,楚州学田年入七十万帛。学田的出租、收租、钱粮支付等,多由各学校自行办理,“一岁气廪……规划均制,不取于县官,而坐有余资”。学田制为学校的维持和发展提供了可靠的经济保障,宋代官办州县学校规模之大远超从前,北宋末年州县学校学生已达近十七万之众。

——整理自李清凌《学田制度:庆历改革的一项创举》等历史试题第5页(共6页)

材料二 晚清新式学堂的经费主要有整旧为新(将旧有教育机构的资产屋宇作为新式学堂的校产费用)官款拨给、民间捐助、学生缴费等几个来源。在大规模兴学伊始,整旧为新可以为教育提供较多的房产、资金支持,但可供改造的资源毕竟有限。金融形势的恶化、财政的超负荷运转,使清政府根本无法保障教育经费的投入。统治者对于新学又往往具有本能的抗拒,1867年关于京师同文馆开办算学馆的争论、1881年留美幼童的撤回,都清楚地表明他们对于西方文化的恐惧心理和排斥态度。教育领域管理混乱、财务制度不明确,也使得学生和民间投资者对于高昂的学费心存疑虑,学生故意浪费粮食、挥霍无度,导致教育经费的严重浪费,清末仅由饮食引发的学潮就达21次之多。

——整理自金林祥,赵会可《晚清新式教育经费不足原因分析》等

材料三 改革开放前,我国未提出过政府教育经费增长的要求。改革开放后,1985年发布的《中共中央关于教育体制改革的决定》、1986年颁布的《义务教育法》、1995年颁布的《教育法》,明确提出伴随国民经济发展和财政收入增长,逐步提高财政性教育经费支出占国内生产总值的比例和占财政支出比例。据统计,全国财政性教育经费占 GDP比例由1991年的2.81%上升至2016年的4.22%。

——摘编自王善迈《教育经费投入体制的改革与展望》

(1)根据材料一、简要评价宋代的学田制度。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳教育经费投入的主要因素。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对教育经费的认识。

材料一 茶马贸易一直从唐宋延续至近代。公元625年大唐与吐谷浑开通互市,大量的茶叶、绢帛等商品输出。以换取马匹及其他畜产品,丰足彼此,皆有便利。中原人用以交易的丝绸,对西域人来说是可有可无的生活附属品,而中原人却渴望得到代表国家军事实力的战争武器——战马。大唐王朝逐渐开始由“绢马互市”转为“茶马互市”。到了宋代更是形成了系统的茶马交易之法:以茶引作为茶叶经营的官方许可,茶马司管理相关贸易实务,茶马法确立各项贸易细则,完善的制度管理着所有的茶叶贸易。元帝国不缺马匹,茶马交易演变成以银两及土货与中原茶叶的贸易。茶马交易一直到明代又重新恢复,此时贸易实体则已经从“马”转变成中原的“茶”。清代以后,随着以马为主力的冷兵器时代谢幕,茶马交易最终退出了历史舞台。

——摘编自戎新宇《茶的国度:改变世界进程的中国茶》

材料二 新中国成立后,在政府的扶持下,茶叶生产逐步复苏,50年代以来先后研制成功茶叶筛分机、切茶机等茶叶精制机械,使我国茶叶生产长期依赖手工的落后局面获得改善,显著减轻了茶农的制茶劳动强度,提高了茶叶加工质量。1979年我国茶园面积达到105万公顷,产量达到27.72万吨,出口量达到10.68万吨,分别为1950年的6.2倍、4.5倍、5.7倍,为我国后来茶产业的发展奠定了良好基础。

——摘编自陈宗懋(中国茶叶可持续发展战略研究)

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐朝以来茶马贸易的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立后中国茶叶发展的原因及其重要意义。

材料一 从16世纪初开始,公开发售国债成为欧洲许多国家解决财政困难的重要办法。1688—1689年,随着君主立宪制的确立,英格兰具备了为6年后在一片信任的氛围中创建英格兰银行所必需的条件。英格兰银行把短期公共信用业务并入一个半公营的现代货币银行体系。从1713年到奥地利王位继承战争结束时,英国的公债增长了1倍多,到“七年战争”结束时差不多又翻了一番。英国的公债从美国独立战争爆发时的1.273亿英镑,到1783年增加到2.429亿英镑,几乎翻了一番。

——《经济系统与国家财政》

材料二 1927年起,国民政府滥发公债。1932年,政府应付各种内债本息2.1亿余元,每月平均偿还1700万元。1月12日,国民党中央召开紧急会议,鉴于中国正处于内忧外患中,政府每月财政支出仅军费一项需1800万元,不敷达1600万元,提出挪用每月内债还本付息基金以应急需。此消息引发市面恐慌,上海金融工商界纷纷致函反对。全国公债持券人会在宣言中指出:“此种举措,不啻将全国人民历年备置之财产,宣告没收,减绝人民之生计,破坏国家债信,而一方对于截留税收,冗军浮费,则坐视不敢处置,以致财政一无办法,乃不得不攘夺人民生活之源泉,以供政费暂时之挹注,此种举措徒起截税者之野心,为滥费者张目。全国国民,为国家经济立场,允当群起,誓死反对。”国民政府被迫于1月18日收回停付拟议。

——《上海金融业与国民政府关系研究》

材料三 1981年,中央决定发行国库券。3月9日,《人民日报》发表社论,认为发行国库券是平衡国家财政收支、调节和引导国民经济向协调方向发展的重要经济手段。1981—1987年,每年国库券实际发行量都超过计划发行额,总其发行361.76亿元,1985年起可以贴现和抵押贷款。通过发行国库券,将人民群众手中的部分购买力及其他一部分社会财力集中起来,暂时转移给了国家,增加了国家重点建设的投资。

——《中国共产党公债政策的历史考察及经验研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析17—18世纪英国公债规模持续扩大的原因。

(2)根据材料二,归纳全国公债持券人会反对国民政府停付内债本息的理由。

(3)据材料三并结合所学知识,回答中央发行国库券的作用。