材料 中唐以后的总的趋势是向平民社会发展,文化的基本精神是突出世俗性、合理性、平民性。对整个宋明理学的评价应当在这样一个背景下来进行,它是配合、适应了社会变迁而产生的整个文化转向的一部分。当然,思想的发展也有历史的渊源。理学讨论的主要问题,格物致知出自《大学》,心性见于《孟子》,天理人欲出于《礼记》,这些经典的问题经过理学家们的不同诠释赋予了新的意义。

——摘编自陈来《宋明理学》

(1)根据材料并结合所学知识,概括理学出现的原因,分析理学与传统儒学相比的进步性。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中国传统思想文化演变的认识。

材料一 艾森豪威尔政府(1953—1960年)显得更激烈地敌视北京……美国不仅拒绝承认中华人民共和国,还顽固地反对它加入联合国。美国推行了一项对中国实施军事包围的政策,其中包括美国在朝鲜、日本、冲绳、台湾、南越、缅甸和泰国等地区保持军事基地。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 1971年7月6日,尼克松总统在美国堪萨斯城对世界格局提出了“五个中心”的看法。他认为,美、苏、中、西欧和日本是世界的五个力量中心。美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。正是在这样的背景下,作为全面执行尼克松主义的一项内容,为了改善在美苏争霸中美国的战略处境,美国开始了接近中国的过程。

——《中国外交史——中华人民共和国时期》

材料三 尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。基辛格秘密访华两周后,《红旗》杂志发表了一篇文章,最坦诚地公开讲述了对美开放的正当理由:竟不含糊地区分了两个超级大国对中国威胁的程度及其对北京安全考虑所产生的影响。

——(美)费正清《剑桥中华人民共和国史》

(1)根据材料一,概括美国的对华政策。结合所学知识,指出当时中国采取了怎样的应对方针?

(2)根据材料二,指出美国对华政策发生的变化,并结合所学知识,分析导致这种变化的原因。

(3)根据材料三,分析促使中国改善与美国关系的因素。结合所学知识,说明中美关系的改善给中国带来的积极影响。

材料一 在启蒙时代,中国形象变为了启蒙思想家手中的一件武器。启蒙思想家普遍认为,用道德治理国家是中国的一大特征。道德与宗教、法律、礼仪、风俗融为一体,成为上至皇帝,下至小民自觉遵守的行为准则,国家因而长治久安。

——据韦克吕耶斯《论十七、十八世纪法国文学中对中国现代的取舍》和许明龙《18世纪法国思想家论中国的德治》

(1)材料一中的“中国形象”是什么?结合法国当时的情况,说明启蒙思想家将“中国形象”作为武器的目的。

材料二 几乎每一位西方作者写到中国社会状况时,毫无例外地都要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德与身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。

——Western Concepts of China and the Chinese,1840—1876,转引自周宁《鸦片帝国》

(2)材料二中的“中国形象”是什么?形成这种形象的原因是什么?

材料三 1958年美国人伊罗生出版的《浮光掠影——美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为下列六个阶段:①尊敬时期(18世纪),②轻视时期(1840—1905),③乐善好施时期(1905—1937),④赞赏时期(1937—1944),⑤清醒时期(1944—1949),⑥敌对时期(1949—)。

——袁明《略论中国在美国的形象》

(3)简要分析材料三中的第④和第⑥两个阶段“中国形象”形成的政治背景。

(4)从“中国形象”的变化中,你获得了哪些启示?

材料 发展是任何一个追求现代化的国家和民族积极的历史实践及其社会进步的过程,而发展所面临的主体与环境、理想与现实、手段与目的、条件与愿景、收益与代价等之间的矛盾及其在不同时空背景下的具体表现,又决定了发展的步骤和实现必然是一个需要始终面对并有效回应各种风险挑战乃至困境危机的艰难复杂的历史奋斗过程。因此,把发展和安全统筹起来,在追求发展的同时守好安全底线,在保障安全的同时达成发展目标,既是现代化发展的内在逻辑,也是任何一个国家和民族必须切实遵循的现代化建设规律。

——摘编自冯鹏志《深入把握发展和安全的辩证法》

根据材料并结合所学知识,围绕中国现代史上“安全和发展”的问题,任选一个角度,自拟论题进行阐释。(要求;观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

材料一 重庆浦陵机器厂的前身——上海动力机制造厂,它始建于1958年。1964年,上海动力机制造厂400名职工和200名家属响应党中央号召,怀着建设大西南的革命热情,加入到三线建设的内迁潮流中,从繁华的黄浦江畔迁到重庆远郊。浦陵厂按照中共中央西南局的要求,从工程设计、设备制造、施工管理等方面,彻底打破苏联那一套少慢差费的束缚,创造了一套适合我国情况的、体现勤俭建国精神的办法。在中梁山、缙云山脉之间选址建厂。

材料二 重庆浦陵机器厂第二次创业期大事记(1980—1996)

1985年,重庆浦陵机器厂开始实行厂长(经理)责任制,推行各种形式的承包责任制。

1986年8月,浦益斯公司成立,成为重庆市第一家中美合资的实体性企业。

1990年10月,“不完全淬火”新工艺取代传统的“完全淬火”方法,产品合格率提高到100%,月节约资金两千元。

1991年9月,企业被全国总工会和国家体委授予“全国职工冬季长跑先进单位”。

1993年12月,中港合资企业—浦嘉利发动机有限公司成立。

1994年5月,浦陵厂被重庆市政府授予“重庆市工业企业五十强”称号。

1995年2月,浦陵文化乐园开业。

——摘编自《重庆浦陵机器厂企业历史资料》

(1)据材料一并结合所学知识,概括浦陵厂内迁重庆的背景,简析这一时期内迁潮流的重要意义。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳浦陵厂第二次创业期发展的有利因素。

材料一 宋代一些地方实行乡约制度,其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二 清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三 改革开放以来,城市基层管理体制发生很大变化。1990年,《中华人民共和国城市居民委员会组织法》颁布,扩大了居委会职能,居委会可根据需要自行设立各种工作委员会。随着越来越多的农村人口涌入城市,以及大量的“单位人”转变为“社会人”,“社区式管理”成为城市管理新的模式。2000年,《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》颁布,标志着社区建设成为城市基层社会管理的新方向。除街道办事处和居民委员会之外,社区还出现以业主委员会、物业管理公司以及社会非营利性公益组织为代表的新兴组织。通过居民会议议事协商和民主听证等形式,社区各类主体都可以平等参与社区公共事务和民主决策。

——以上材料摘编自朱汉国主编《当代中国社会史》等

(1)根据材料一并结合所学,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学,阐述改革开放后城市基层管理体制的变化及其意义。

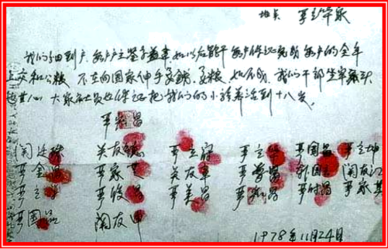

材料 下图是1978年安徽凤阳小岗村18位农民按下红手印的“生死状”,现珍藏在中国国家博物馆,其上面的文字为“我们分田到户,家家户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成全年上交的公粮,不在(注:应为‘再’)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(注:应为‘坐’)牢刹(注:应为‘杀’)头也甘心,大家社员们保证把我们的小孩养活到18岁”。

(1)根据材料并结合所学知识,概述“生死状”出现的历史背景。

(2)说明上述材料对研究中国农村经济体制调整有哪些史料价值。

材料一 唐前期部分武官履历简表

| 人物 | 出身 | 仕途 |

| 契苾何力 | 生于铁勒可汗世家。 | 太宗时率契苾部降唐,授左领军卫将军。是太宗时功勋最为卓著的蕃将。 |

| 薛平贵 | 家境贫寒,少时以种田为业。 | 太宗末年应募征辽东,以军功从白衣擢授游击将军,官至右领军卫将军。 |

| 段瓒 | 出身将家,为褒国公段志玄之子。 | 袭父爵,以门荫步入仕途。武则天时,官至左屯卫大将军。 |

| 郭子仪 | 出身太原郭氏。 | 以武举异等补左卫长史,后在平定安史之乱中立下大功,进位中书令。 |

——摘编自《旧唐书》《新唐书》

材料二 清军在甲午中日战争和八国联军侵华之役中接连溃败,旧式将官的无能给清廷以惨痛教训。1901年,清政府下令废止武举,在各省设武备学堂,“以期培养人才”。1904年,编练新军在全国大规模展开。1905年9月,《陆军人员补官体制》颁布,规定上等第一、二级军职由中央简派,上等第三级至中等第二级由各省督抚具奏委任,中央予以考核奏补,中等第三级以下由督抚任免,并强调所有陆军三等实官都必须“由陆军学堂出身”,且“通解兵学”。1908年,清廷大权落入志在集权的摄政王载沣之手。1910年,清廷规定:“嗣后请简及奏补陆军各级人员均由陆军部具奏。”

——摘编自郭亚平《晚清新军的军官制度及其影响》

(1)根据材料一,指出唐前期武官入仕的主要途径,并结合所学知识说明其作用。

(2)根据材料二,概括新军任官制度的特点,并结合所学知识说明其建立的背景。

| A.海外贸易的拓展 | B.经济重心的南移 |

| C.经济结构的变化 | D.社会风气的奢靡 |

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,说明海外白银流入中国的主要背景。

(3)据上述材料和所学知识,简析海外白银流入对中国经济发展的积极作用。