材料 汉阳铁厂于1891年8月开始兴建,1894年6月28日开炉。 开工之初,汉阳铁厂生产不畅,1895年仅生产铁4360吨、钢680吨。 甲午中日战争爆发后,清廷财政困难,提出招商承办。汉阳铁厂于1896年改为官督商办,由盛宣怀接办。 官督商办后,为解决燃料和钢质量问题,汉阳铁厂决定改采江西萍乡煤矿,并改造和扩建汉阳铁厂。 汉阳铁厂于1907年改造完成,产品质量提高,产量增长,除向芦汉、正太等铁路提供钢轨外,还向美国、日本和南洋群岛出口产品。1915年,汉阳铁厂从德国引进1座日产生铁250吨的高炉(4号高炉),并于1917年建成。一战期间生产最忙碌时,汉阳铁厂开日产250吨高炉2座、日产100吨高炉2座、容积30吨平炉7座,每日约产生铁700吨、钢200吨。 1917年汉阳铁厂铁钢达最高产量,合计192582吨。一战后,钢铁价格剧跌,国内军阀混战,汉阳铁厂生产受到严重影响。1921年民国政府改变钢轨标准,致使近5万吨钢轨报废,炼钢、炼铁先后停炉,至1924年汉阳铁厂全部停产。

——摘编自何太平《汉阳铁厂与洋务运动时期的其他钢厂—中国近代钢铁工业蹒跚学步》

(1)根据材料,指出汉阳铁厂的发展历程。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价汉阳铁厂最终“全部停产”。

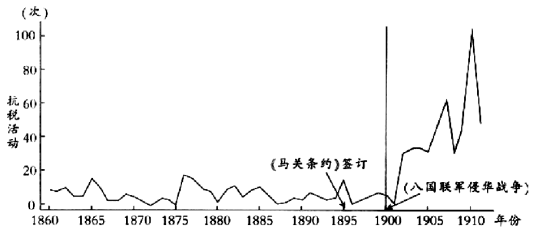

材料 随着太平天国运动的爆发,清政府旧的财政体系无以为继,各级政府间逐渐形成了新的财政分权格局。通商口岸征收的海关税成为中央政府“正项钱粮”之外的最大财政收入。在战争中临时征收的间接税(厘金)后来成为固定税种,并在中央政府和省政府之间建立了比较稳定的分成。税额的增加,也引发了民间的抗税斗争,数量如图所示。

(第二次鸦片战争)

1860—1912年全国范围内抗税活动次数

——摘编自郝煜、薛邦烁《分权的崩溃——清末财政摊派对附加税费和抗税民变的影响》

(1)根据材料,总结图中晚清(1860—1912年)抗税斗争爆发的趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,分析上述趋势出现的原因。

20世纪中期,钱穆发表《中国社会演变》,认为社会有它本身内在必然的发展。中国社会不会长停留在殖民化的状态下,也决不会再回复到宋明以来科举社会的老路去;并表达了对中国社会未来发展的四点看法。

第一,中国社会决不能常靠古老的农村经济作中心,而且古老的农村经济也早已在此一百年来,给外来的资本主义荡溃无存了。中国社会之必将工业化,走上以新科学工业配合农业,先复兴本国社会经济,再配合上国际贸易,在整个世界经济圈中占一席位。

第二,中国社会决不能且亦断不该走上资本主义社会的路。这是了解中国传统文化历史及现代世界潮流趋向的人,所同样首肯的。

第三,中国社会发展,必将在其内在自身获得一种自发的生机。即是从它传统历史文化所形成的国民性中,获得一种精神上之支撑与鼓励,领导与推进。而决不能从外面如法炮制,依样葫芦地模仿抄袭。

第四,培植真正的中国智识分子。没有知识分子,则对社会发展之前途提不出理想,提不出方案。社会不会在盲目中发展,必先有知识分子的理想与方案出现。

——摘编自钱穆《国史新论·中国社会演变》

对材料中的观点提出自己的看法(任意一点或整体),并结合中国近(现)代史的相关史实予以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰。)

材料 何思敬(1896-1968),中国著名法学家、哲学家。早年留学日本,有意识地阅读了马克思、恩格斯的著作。1927年回国后在中山大学执教,经常利用课堂讲授唯物主义、介绍十月革命。他还开设“义务讲座”,讲述抗日形势,宣传红军长征,引导师生关心国家大事。1938年,到达延安,担任抗日军政大学教员、中共中央党校研究员等。抗战胜利后,何思敬作为中共唯一的法律顾问参加了重庆谈判。1948年到西柏坡,参与草拟《共同纲领》。新中国成立后,调任中国人民大学法律系主任,兼任国家法权理论和国际法教研室主任,参与宪法的起草。何思敬精通多国文字,翻译了大量马克思、恩格斯、黑格尔等人的著作。毛泽东称赞他是“全国第一流的法学家”。

——摘编自龙翼飞、王渤飞《何思敬:新中国民主与法制的奠基人》

(1)根据材料并结合所学知识,指出毛泽东高度评价何思敬的依据。(2)根据材料并结合所学知识,简析何思敬取得成就的原因。

材料 一民族文化与历史之生命与精神,皆由其民族所处特殊之环境、所遭特殊之问题、所用特殊之努力、所得特殊之成绩,而成一种特殊之机构。一民族所自有之政治制度,亦包融于其民族之全部文化机构中而自有其历史性。所谓“历史性”者,正谓其依事实上问题之继续而演进。问题则依地域、人事种种实际情况而各异。

——摘编自钱穆《国史大纲》

结合中国古代史知识,对上述材料中的某一视角或整体予以论述。 (要求:视角鲜明,史论结合,条理清晰。)

——摘编自杨永俭《试论唐代墓葬美术中的宗教共生现象》、程旭《唐墓壁画中周边民族文化因素及其反映的民族关系》

请根据以上图文材料提炼一个历史观点,并结合材料和所学知识加以阐述。(要求:观点明确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

材料 辽朝建立时,正值中原地区战乱频仍,“幽涿之人多亡入契丹”。“阿保机率汉人耕种”,“汉人安之,不复思归”。落后的畜牧业经济,越来越不能适应辽朝在政治、军事上的要求及对被征服地区的统治。辽圣宗(在位时间983~1031年)即位后,积极进行农业改革。他多次下诏,令“诸道州长吏督民”,规定“军中无故不得驰马,及纵诸军践南境桑果”,使民人皆以耕粟为本;统和七年(989年)辽圣宗发布了“禁部从伐民桑梓”的命令,“诏诸军官毋非时畋猎妨农”。他下令将官帐奴隶改编为部民,对于降服的外族,不再编为宫帐奴隶,直接置部统治;命以移民、募民以及许民“请业荒地”等办法,招徕闲散劳动力,扩大耕地面积,并规定凡垦荒者在一定年限内可免除赋税,从而恢复了因战争而遭破坏的农业经济。

——摘编自黄吉连《辽圣宗改革促进契丹农业发展和社会进步》

(1)根据材料并结合所学知识,概括辽圣宗农业改革的主要内容。(2)根据材料并结合所学知识,分析辽圣宗农业改革的意义。

材料一 甲午战争前十年间,欧美国家海军技术进步主要有三:第一速射炮,第二军舰高速度,第三无烟火药。除无烟火药外,另外两项都在这场战争中得到应用,但应用者却是日本舰队。……黄海海战的失利不能忽视战略上的原因。清廷自1885年以后,在思想上丧失了对日本的警惕和防范之心,致使整个国防战略发生严重失误。

——摘编自潘向明《黄海海战失利原因再检讨》

材料二 甲午之败、马关之辱以及接踵而来的列强瓜分狂潮,使中国人痛心疾首,普遍产生了亡国灭种的危机感。中国有识之士抛弃了“天朝上国”观念,通过反思甲午战争中国为什么败、日本为什么胜、怎样才能“救亡图存”,推动了变法维新运动和革命运动。

——摘编自王晓秋《甲午战争彻底打破“天朝上国”迷梦》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析甲午中日战争中国战败的原因。(2)根据材料二,概述甲午中日战败对中国社会产生的影响。

材料一 明清商品经济虽比前代有了更大进步,但并未能对传统自然经济结构形成根本上的冲击。

史料一 机户出资、织工出力,相依为命久……浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死。

——《明神宗实录》

史料二 常熟地主谭晓,低价购买大片空闲低洼沼泽地,雇贫苦乡民治理。部分土地被改造为良田,收成大增。水池养鱼,池上筑舍养猪,其余空地种植果木蔬菜,捕捉鸟虫,运市场销售所得“视田之入复三倍”。

——摘编自《中外历史纲要》

史料三 国内没有一个地方出产的黄油和奶制品会比苏州的多,米酒会比苏州的好。这些一般是运到北京和国内其它地方出售的。

——《利玛窦日记》

材料二 欧战前后农商部注册工业公司年别表

| 时期项目 | 1914年8月前总计 | 1914年8月—1920年新注册 |

| 公司数 | 146(个) | 272(个) |

| 资本总额 | 约14.8(万元) | 约11743(万元) |

| 行业类别 | ____ | 纺织业和面粉业居多 |

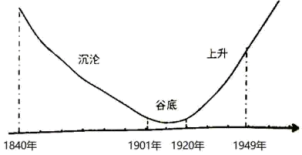

张海鸥:近代中国历史进程图

(1)根据材料一、指出明清社会经济发展的进步之处。并说明其未能对传统经济结构形成根本冲击的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出欧战期间民族工业发展的表现。说明其对近代中国历史进程的影响。

材料一 17世纪末的英国,越来越多曾被视为“奢侈”的商品和服务进入中等阶层生活,甚至社会下层也通过各种渠道渗入到奢侈消费中来,奢侈消费日益成为“没完没了争论的话题”。在大讨论过程中,“有益的奢侈”理论承认在所有社会等级中追求生活舒适和便利,同购买生活必需品一样有益。曼德维尔(1670-1705)更是将这场大讨论推向了高峰,他将奢侈品宽泛地定义为“一切并不直接满足人的生存需要的东西”,公开反驳所有对奢侈的指控,认为奢侈是一项公共福利,奢侈品能够满足人们追求快乐的心理需要,人们沉溺于奢侈品能够推动商业的扩展和穷人就业。这场大讨论使人们不再从道德角度来看奢侈消费的问题,开始关注中等阶层甚至劳工的消费动机和消费实践。大讨论也使人们意识到,奢侈消费为产品革新和时尚与设计的变化提供了大量机遇。

——摘编自李新宽《18世纪英国奢侈消费大讨论》

材料二 近代中国,洋货凭借其质量与价格的吸引力,在市民追求社会地位与时尚潮流的过程中,日益成为人们日常生活的必备品。然而热衷于选购国货,并希望借此实现国强民富的观念也长期影响消费潮流。南京国民政府工商部积极举办国货展览会,并严令各省市总商会,国货商品必须冠以国货字样;社会上也出现了要求商店销售国货并禁售洋货的呼声;与此同时,中华总商会以及各地商会纷纷颁布有关国货销售的章程;当时的新闻媒体也在积极宣传国货;1932年,国民政府宣布将次年定为“国货年”。国货运动如火如荼的展开对普通民众的消费习惯与消费行为的转变产生了显著的影响。

——摘编自谭玉秀、范立君《消费行为下的家国情怀——20世纪30年代中国国货运动再思考》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括17-18世纪的英国和20世纪30年代的中国消费观念的转变及其历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国20世纪30年代国货运动的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从近代英中消费观念转变进程中得到的启示。