材料一 公元前11世纪,在牧野之战中,周人战胜了曾经相当强大的商人,获得了对中原地区的统治权。为了能在更加广阔的领域内迅速建立并巩固自己的统治,他们推行了分封制,即通过分封,使诸侯在地理形势上从四面八方拱卫周室,并且通过分封同姓子弟为诸侯,使周人亲戚成为辅弼王室的基本政治力量。这一政体的实行,促进了各诸侯国社会的迅速发展,加速了各族融合的进程。

——摘编自黄中业《西周分封制在历史上的进步作用》

材料二 有学者说,周代的宗法制完备而严格,是一个成功的创造。继位的族长在宗族中有对宗族祖先的主祭权、对族人政治上的治理权、对宗族内共有经济的支配权。同一宗族内,“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者也”。这种关系不断发展的结果是君统宗统的合一。

——摘编自冯尔康等《中国宗族史》

(1)根据材料一,指出周初实行分封制的目的,并归纳分封制的作用。

(2)根据材料二,概括宗法制的特点。

材料一 科举制度产生于隋而确立于唐。因为有多种科目,“分科举人”,故名科举。与重点在于推荐的察举相比,科举制度的特点在于,考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取士不问家世”,“一切以程文为去留”,没有如“入门兼美”一类的附加条件。……较之于察举制,科举制打破了与“德”“名”相关联的门第背景的限制,是一个重大历史进步;但它完全按考试成绩选拔人才,显然亦非一切方面都优于察举。

——改编自袁行霈等《中华文明史(第三卷)》

材料二 1928年8月,南京国民政府建立了由考试院执掌选拔任用官员的一系列考试制度。随着北伐战争的胜利,在这十年中国的时局处于一个相对稳定的局面,政府有较多的精力来推进公务员制度。由于科举制的废除导致官吏选拔制度的缺失,广大的知识分子对重新建立官吏制度有强烈的要求。英国是最早建立公务员制度的国家,南京国民政府时期的公务员制度正是建立在借鉴西方国家公务员制度经验的基础上。……然而,虽然国民政府的公务员理论体系较为完善,但其制度在一定程度上还存在诸多的缺陷。

——摘编自王宇眉《浅析南京国民政府时期的公务员制度》

材料三 在陕甘宁边区,中国共产党曾创造了许多世界选举史上闻所未闻的投票选举办法……中国共产党执政后特别是改革开放以来,干部选任制得到进一步完善和发展。1982年,党中央首次提出“干部考试录用”的要求;1994年《国家公务员录用暂行规定》发布,则标志着党政机关干部“凡进必考”录用制度的初步建立。当前,完善中国干部选拔任用制度面临着一些全新条件。社会公共政治生活与执政党治国理政的多方面举措辩证结合,构成了推动中国干部选拔任用制度发展的强大动力。

——萧曙《发展中的中国特色干部选拔任用制度》

(1)根据材料一,结合所学,归纳科举制与察举制相比的“重大历史进步”之处,扼要说明科举制“亦非一切方面都优于察举”的主要表现,并指出中国古代用人制度的特点。

(2)根据材料二,结合所学概括南京国民政府公务员制度建立的思想和制度基础,并指出其制度存在的“诸多缺陷”。

(3)根据材料三并结合所学,概述陕甘宁边区政府委员的选举方法及其影响。运用唯物史观,阐述改革开放后完善中国干部选任制度的意义。

材料一洋务派官僚因此逐渐感到,要想继续举办和维持军事工业,实现所谓“自强”,必须同时发展民用工业以“求富”,即李鸿章所归纳的“必先富而后能强”。

——《两岸新编中国近代史·晚清卷》上

材料二康有为汲取了今文经学“变易”的哲学思想,糅合了“三统”“三世”学说,指出中国社会历史的发展可以分为三个阶段,即据乱世、升平世、太平世,指出“据乱、升平、太平”三世有序不乱地向前发展,强调中国由据乱世进入升平世的必然性。

——徐绍清《论戊戌思潮的发生与近代思想解放》

(1)根据材料一指出洋务运动的目标,结合所学知识,列举李鸿章创办的主要企业。(2)根据材料二结合所学知识,概括康有为宣传维新思想的特点。结合所学知识,指出该特点的成因。

材料一 秦统一岭南以后,最初令军队留在当地落户定居。由于北方人初去水土不服,人口死亡率很高,“秦民见行,如往弃市”,征兵不易,因而秦朝政府从内地组织移民充边。随着大量移民进入岭南,秦朝政府按照中原的统治方式改造岭南,在郡县治所或戍守据点建造城郭,并设置了南海郡、桂林郡、象郡三郡。此外,在内地移民较多的地方设县,在原住民族聚居的地区设道,施行针对民族地区的《属邦律》,利用民族首领“臣邦君长”对本民族地区进行管理,同时在有些地区还允许维持其旧的部落组织,所谓“且以其故俗治”。从此,岭南被纳入中央政权的统一管辖之下,成为秦王朝版图的重要组成部分。

材料二 南朝时期,南方经济获得较大发展。由于北人南迁,给南方带来了先进的冶铁技术,南方冶铁业因此得到发展。稻田耕作开始使用铁犁、耙等铁农具,这使得北方作物麦、粟、菽等耐旱、耐寒作物在南方得到推广。随着农作物种植面积的增加和产量的提高,剩余产品也随之增加,这推动了南方粟、麦市场的发展。历宋、齐、梁三朝都城建康有较大规模的粟、麦市场。此外,山区的“蛮族”在政府的鼓励下,大力开发“蛮田”,使得“蛮田大稔,积谷重岩,未有饥弊”。

——摘编自杨乙丹《魏晋南北朝时期农业科技文化的交流及其思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝在岭南的统治措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳南朝时期南方经济发展的表现。

材料一 伴随着“礼崩乐坏”所代表的旧的政治秩序的崩溃,以及私学和士人兴起的,是中国古代思想史上著名的百家争鸣的局面。各种不同的思想和主张在互相批评中不断地融合,创造了中国古代思想史上前所未有的兴盛局面。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……臣愚以为,诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——摘编自张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(1)根据材料一、概括百家争鸣出现的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括董仲舒思想的主要内容并分析其影响。

(3)根据材料三,归纳唐代思想文化的特点。

(4)综上,阐述你对中国古代思想文化发展进程的认识。

材料一 及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里;胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。

——贾谊《过秦论》

(1)依据材料一并结合所学,简要说明秦朝疆域是如何形成的?(答2点即可)面对广阔的疆域又是如何管辖的?

材料二 自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。……盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

元朝形势图(1330年)

(2)阅读上图,归纳三条有关元朝疆域的信息;举例2点。依据材料二中的图文信息并结合所学,说明元朝在边疆管理方式特点。

材料三 17世纪、18世纪,历史的发展使中国需要形成一个统一的政权,把中原地区和各个边区统一在一个政权之下。而清朝正是顺应了历史发展的趋势,完成了这个统一任务。清朝之所以能够在这么大的范围之内完成统一,这决不是单纯的由于那时的清朝在军事上很强,在军事上取得一系列的胜利所能够做到的。单纯的、一时军事上的胜利和军事征服,要是没有社会、经济基础来维持的话,统一是不能持久的。……我们知道,清朝的统一,实际上是先统一了满族的地区,即广义的满洲;再统一汉族的地区,即明王朝的故土;再统一蒙族地区和蒙族所统治的维藏等族地区。主要是满、蒙、汉三区的统一。

——谭其骧《历史上的中国和中国的历代疆域》

材料四

(3)阅读材料三,概括谭其骧的主要观点;依据材料三、四并结合所学,说明清朝版图奠定的历史意义。

材料一 赵武灵王(前325~前299年在位)与肥义谋胡服骑射。国人皆不欲,公子成(赵武灵王的叔父)曰:臣闻中国者,蛮夷之所则效也。今王舍此而袭(穿)远方之服,臣愿王熟图之也!王曰:夫服者,所以便用也;制国有常,利民为本。吾国东有齐、中山,北有燕、东胡,西有楼烦、秦、韩之边。今无骑射之备,则何以守之哉?而叔顺中国之俗,恶变服之名,非寡人之所望也。公子成听命,乃赐胡服。于是始出胡服令,而招骑射焉。

——摘编自司马光《资治通鉴》

材料二 北方的少数民族一直处于游牧的生活状态,在服饰方面,缺乏文化的积累,被称为“胡服”的衣服款式与汉服迥然不同。一般来说,胡服重视的是其使用功能,比较缺乏中原汉民族强烈的社会政治等级意义和社会礼仪功能。在汉族的衣冠制度中,形质、质料、图案花纹、色彩及各种装饰品上都有着严格的阶级地位区分,其政治制度是强调尊卑贵贱的等级,这种政治制度是北魏统一北方后建立统治秩序所迫切需要的。在南北朝时期,对峙的南北双方都称自己为中国,而将对方视为夷狄,改造着装的旧俗,进行服饰改制,对于统治者而言也有着一种争正统的意味。太和年间,北魏孝文帝在服饰改革上实行了一系列的举措,制定出了冠服制度。孝文帝不仅制定了汉魏冠服制度,而且自己亲身穿戴并赐新装给大臣官员们。与此同时,他还监督平民百姓的服饰汉化的实践进程,如有不遵循汉化服制的百姓,孝文帝便会斥责地方官员。

——摘编自李晶《北魏“孝文改制”中的服饰“改制”》

材料三

(1)根据材料一、归纳赵武灵王关于服饰的基本观点;并结合所学知识,说明胡服骑射改革的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述孝文帝服饰改革的意义。

(3)根据上述材料,概括魏晋南北朝时期民族交融过程中呈现特点。

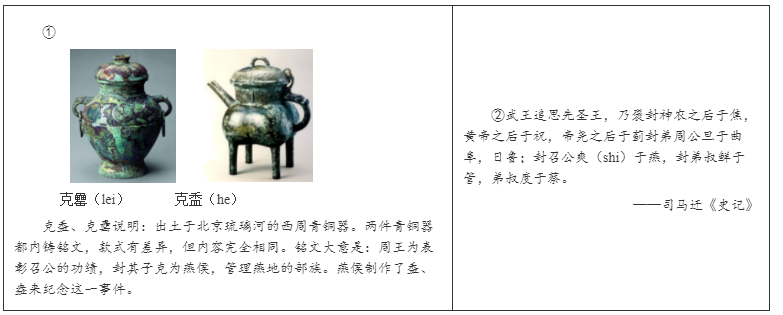

材料一

(1)阅读材料一,分别指出①②的史料类型。依据所学,说明两则史料在研究西周历史中的价值。

材料二 南北朝时期,由于北方少数民族入居中原,服饰呈现出两大特征:

一是汉族服饰吸收了胡服的很多形式,胡服逐渐被全社会所接受,大范围地流行。裤褶(xí)就是其中最具典型特点的一种服装形式。汉末,这种服式传入中原地区,并成为汉族的军旅之服。到了南北朝时期,裤褶广泛地流行于民间,成为文武通用、男女皆穿的日常服用。

二是各少数民族政权的统治者也或多或少地采用了汉族的服制礼仪。凡帝、后及公卿百官朝、等礼仪之服,一般都沿袭秦汉旧制。这一时期,各民族服饰都在自身传统的基础上融合改进,对中国古代服饰的发展产生了积极深远的影响。

——摘编自董哗《论魏晋南北朝时代的“胡服”风尚》

(2)依据材料二概括南北朝服饰的特点,结合所学分析服饰变化的原因。

材料三 在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派遣大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

(3)依据材料三,分别归纳隋唐以前和隋唐时期,中日交流在形式上和主要内容的变化,并分析导致其变化的时代背景。

材料四

| 序号 | 材料 |

| ① | “方家以磁石磨针锋,则能指南” |

| ② | “凡有井水饮处,即能歌柳词” |

| ③ | “用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚” |

| ④ | 宋人《醉翁谈录》统计,宋代话本有一百五十种之多 |

| ⑤ | 《宣和画谱》载赵仲佺(宋太宗四世孙)其画“寄兴与丹青,故其画中有诗,至其作草木禽鸟,皆诗人之思致也” |

| ⑥ | 《西湖老人繁胜录·瓦市》载张四郎“一世只在北瓦,占一座勾栏说话,不曾去别瓦作场” |

| ⑦ | 清代纪昀评宋人“鄙唐人不知道,于是以论理为本,以修辞为末,而诗格于是乎大变” |

| ⑧ | 《金史》记载“其守城之具,有火炮名“震天雷”者,铁罐盛药,以火点之,炮起火发,其声如雷” |

(4)阅读上述材料,提炼一个观点,并运用材料结合所学,至少选择两个角度加以说明。

材料一 西汉经过七八十年的休养生息。社会经济得到了迅速的恢复和发展。到汉武帝时期。吴楚七国之乱被平定,中央集权加强,国力强盛,客观上具备了解决西北边防上匈奴威胁的能力。汉武帝本人虽在儒家学说和思想的熏陶下成长,但却不是一个拘谨的儒生,而是具有雄武奋发气质的政治家,这种内外因的综合作用,必然促使汉武帝改变对匈奴的消极防御政策,采取反击匈奴、巩固开发西北边疆的积极政策。

——摘编自冯勇刚《论汉武帝反击匈奴和经略西北边疆的政策》

材料二 盖岭北、辽阳与甘肃、由川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——摘编自《元史·地理志》

材料三 清王朝对统一多民族国家的奠定作出的历史贡献是独特的,历史上任何时期的疆域版图及其有效控制程度均没有达到清朝的规模。因此,可以说历史上中国空前“大一统”版图的奠定是18世纪中国的突出特征。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝开发西北边疆的具体措施,并分析其成功的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括与唐朝相比元朝边疆治理的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳清朝前期边疆治理的重要意义。

材料一 世官制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度。春秋以来,宗法世族的削弱,动摇了世官制的根基;同时士阶层的崛起与私学的产生为职官制的形成创立了条件;而战国新人才观的提出以及郡县制和俸禄制的推行又为职官制的形成提供了思想理论依据和制度保障,从而使职官制逐渐取代世官制成为选官用人的主流。

——摘编自李明《浅论世官制向职官制嬗变的历史动因》

材料二 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近隋炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据材料一及所学知识,分析先秦时期“世官制”被取代的原因。(2)根据材料二,结合所学知识,指出汉朝及魏晋时期的选官制度及其标准。

(3)根据材料三,结合所学知识说明隋创立科举制的社会原因并概括科举制影响。

(4)综合以上材料并结合所学知识,归纳中国古代选官制度的演变趋势。