史料一 朱德毛泽东式、方志敏式之有根据地的,有计划的建设政权的,深入土地革命的,扩大人民武装的路线……无疑义地是正确的。

——《星星之火,可以燎原》

史料二 中国仍属于以农业生产方式为主体的半殖民地半封建社会,经济和交通极端落后,各地区发展不平衡,那种在资本主义比较发达的国家主要依靠工人阶级在反动统治力量强大的城市进行革命的理念,不符合中国国情。

——刘宇星《马克思主义中国化》

【探究】(1)根据史料一,概括“工农武装割据”理论的主要内容。

(2)根据史料二和所学知识,归纳影响我国民主革命道路选择的具体因素。

材料一 随着农村改革向全省推进,安徽农村经济也发生了深刻变化。人们在思考,社会主义经济体制到底是什么样的?其道路如何走?既然改革能在农村调动人们的积极性,解放生产力,那么城市为什么不能进行改革?一度时期,包字进城,一包就灵,在城市中普遍推广。自从农民有了多余农产品,自主交换也随之而来。1979年国家首先松动了农产品的价格管制,大幅度地提高了18种重要农产品的收购价格,提高幅度达22.1%。1983年国家规定农民完成粮食收购任务后可多渠道经营,价格由双方议定,也即市场价格。自此展开了粮食价格的双轨制。我国劳动力开始向非产业转移,谋求创业、一大批乡镇企业应运而生;接着是成亿计的劳动力外出进城打工,这些都成为必然趋势,经济增长中的人口红利由此而出现,前后达30年之久,至今还没有结束。

——摘编自孙自铎《农村改革对社会主义市场经济体制确立的贡献》

材料二 邓小平1992年春天的南方谈话是一个具有重大历史意义的事件,改变了许多根深蒂固的观念。社会主义成为一种“弹性的解释体系”,是与多元化的所有制结构、承认收入差异性以及更重视价格配置资源作用的市场经济体制相联系。这些观念对于确立市场经济的体制改革目标和1999年宪法的修改都具有先导意义。40年来,中国采取的是一种渐进式的以制度的局部创新和地域的局部开放为突破口的改革模式,在旧有的传统体制尚未彻底消失的前提下进行新体制的尝试。中国的经济改革具有渐进性变迁和激进性变迁相融合的特征。中国的总体经济改革总体上无疑是渐进式的,具有试错的“摸着石头过河”的特征。

——摘编自王曙光《中国经济体制变迁的历史脉络与内在逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国农村改革对社会主义市场经济体制确立所作出的贡献。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出1978年以来中国经济体制改革及完善过程遵循的内在逻辑。

(3)如果进行课题研究,研究新时期中国经济体制改革还可以补充哪些类型的史料,至少列出两种。

书铺:透析宋朝司法纠纷

宋朝商品经济发展迅速,城市经济繁荣。但其繁荣的背后也带来了相应的法律纠纷。书铺正是在这种社会变化与需求中确立的角色,在基层其最重要的职责就是替民户书写状书。

材料一 词诉条目必经书铺,必守限日,诸厢收领,不许隔宿。

不经书铺不受,状无保识不受,状过二百字不受,一状诉两事不受,事不干己不受……

——《黄氏日抄》

材料二 宋末元初的邓文原在其文章中记载:郭公初到地方,有案件留系不能决,于是怀疑其中有冤情,“使索书铺元藁观之,知其入人之罪,宽者得雪”。

材料三 书铺代书是民间诉讼必须要经过的一道程序。根据史料记载,这种诉状有其统一的格式,格式如下:

| 某乡,某村,耆长某人,耆分,第几等人户,姓某,见住处去县衙几里(如是客户,即云是某人客户)。所人系某乡村居住,至县衙几里。 右某,年若干,在身有无疾䕃,(妇人即云有无孕及有无疾)。今为某事,伏乞县司施行。谨状。 年月日姓某押状 |

——以上材料均整理自张云梦《宋代书铺研究》

(1)简述书铺在地方司法体系中扮演的角色以及产生的作用。

(2)根据材料并结合所学,分析宋朝诉讼之风产生的原因。

材料一《明太祖实录》 初修于建文元年正月“靖难之役”起兵前夕,书成于建文三年(1401 年)十二月,燕王夺位之前夕,大略与“靖难之役”相始终。“叶惠仲等修《太祖实录》,指斥靖难君臣为逆党”。建文四年(时改称洪武三十五年)十月,下令重修《明太祖实录》,此距燕王夺位仅三月,而距建文一修成书不足一年。书文将其中触犯忌讳之处作删改增订,歌颂朱棣“靖难”之功,以图自解于天下后世……《明太祖实录》强调事直文简,理明义彰,对典章制度记述尤为详明,这是史官们囿于封建正史编修传统之必然结果。

——改编自白寿彝总主编《中国通史》第九卷

材料二明朝官方史料《奉天靖难记》《太宗实录》中都明确记载南京陷落之际,皇宫大火,建文帝朱允炆自焚而死,朱棣(太宗)将其厚葬。不过,当时也有很多建文帝逃亡的说法。康熙年间,修撰明史的史官分为两派,一 派参照实录主张“崩死宫中”,另一派则主张“逊国出亡”。“自焚说”与“逊国说”两派相持不下,主持者王鸿绪最终采用“自焚说”。但是《明史》成书后,对建文帝最后行踪的记载是“宫中火起,帝不知所踪”,下文中又作补充“或云帝由地道出亡”。

——摘编自《明史》等资料

(1)据材料一指出《明太祖实录》的史料类型,并分析说明《明太祖实录》的编纂特点。

(2)根据材料并结合所学,分析明清时期有关建文帝“自焚说”与“逊国说”出现的原因。

材料 中国仍属于以农业生产方式为主体的半殖民地半封建社会,经济和交通极端落后,各地区发展又极不平衡,那种在资本主义比较发达的国家主要依靠工人阶级利用危机时刻在反动统治力量强大的城市进行革命的理念,不符合中国国情。

根据上述史料和所学知识,归纳影响我国民主革命道路选择的具体因素有哪些材料一 西学书籍规模化与市场化流通,意味着19世纪80年代的天津出现了一个比较稳定的西书阅读人群。对天津的洋务人士而言,西学与时务书籍为其常备之书。一个对算学和西学充满兴趣的小型知识群体多为功名在身的士人。民间书肆的西书发售与西书阅读市场相互作用,表明西学在天津士大夫阶层和民间社会广为扩散与渗透。当时天津的西书流通与阅读不仅象征着当地士人读书风气的变动,也可视为晚清沿海都市知识变迁的一个缩影。

——摘编自田涛《洋务时期天津的西书流通》

材料二 维新前后,西学书籍广为发行的背景下,不少士人能够博览群书,结合中西学术源流和思想谱系,进行“跨文化对话”。各种西书通过亲友之间的赠阅和邮递,在地方社会形成新的阅读圈层,促进“阅读共同体”的空间成长。新学吸引开明官绅的阅读目光,突破帝制时代原有的封闭阅读系统。在新旧冲突加剧的过渡社会,士人通过对西书的集体选择和整体阐释,形成了更为庞大的“阅读共同体”,进一步推动了社会变革的步伐。

——摘编自蒋建国《晚清士人的西书阅读与意义之网——以日记史料为中心》

(1)根据材料一概括洋务时期天津的西书阅读的特点。(2)根据材料二并结合所学知识分析维新前后士人西书阅读出现变化的原因并予以评价。

材料一:

材料二:古代中国的中央集权制度,从其产生之日起,其组织机构就具有多民族、大一统的性质,其职能就有维护、推动、发展和形成多民族、大一统国家的历史任务。……传统农业对水利工程有着更多的依赖,从大禹治水到清代多次治理黄河,无不集中了大量的人力物力,这是靠一家一户的小农无法实现的……秦凭借从中央到地方较为完善的统治机构,做到了“书同文”。文字统一对形成共同的文化认同和民族认同,对中国的民族融合、国家统一、疆域拓展和历史延续,都起着不可替代的作用。

——《剑桥中国秦汉史》

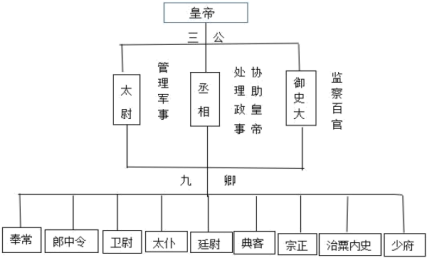

(1)史料一反映了秦朝中央官僚机构怎样的特点?

(2)根据史料二,概括中央集权制度对推动中华民族发展的作用。

材料一 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。……君者,民之原(源)也。原(源)清则流清,原(源)浊则流浊,故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。

材料二 事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。……治强生于法,弱乱生于阿。

材料三 视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。

材料四 治大国,若烹小鲜。

(1)分析指出以上四则材料代表的思想流派并概括出他们的治国主张。

(2)战国时期,秦国推崇哪一家的学说?据史料及时代背景,分析原因。

史料一 朕之小女,长自宫闱,言适远方,岂不钟念?但朕为人父母,志恤黎元,若允诚祈,更敦和好……降(嫁)彼吐蕃赞普,即以今月二十七日,朕亲自送于郊外。

——《金城公主出降吐蕃制》

史料二 贞观四年,有司上言:“林邑蛮国,表疏不顺,请发兵讨击之。”太宗曰:“兵者凶器,不得已而用之。……自古以来穷兵极武,未有不亡者也。苻坚自恃兵强,欲必吞晋室,兴兵百万,一举而亡。……朕今见此,岂得辄即发兵?”

——《贞观政要》

(1)史料一表明唐朝统治者采取了怎样的民族政策?其基本的出发点是什么?

(2)史料二中唐太宗的基本观点是什么?你从中能得出什么启示?

10 . 史料一 明初,明蒙之间的贡市就已中断,烽燧连年不息。“事事仰给中国,若或缺用,则必需求,需求不得,则必抢掠”。俺答汗“无岁不求贡市”,遭明朝廷拒绝。1541年,蒙古骑兵掠三十八州县,杀戮男女二十余万。俺答汗爱孙把汉那吉因婚配问题,叩关请降。阁臣高拱、张居正主张抓住机会与俺答汗和解结盟。隆庆皇帝亦主张“华夷一家”、“并包兼育”。俺答汗得知把汉那吉安好无恙,在妻三娘子的规劝下,俺答汗愿“啮臂盟,世服属无贰”。明朝荣归其孙,许通贡市不绝。俺答汗呈表请封,情真意切。史称“隆庆和议”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

史料二 清朝一改明代与各教派首领等距离联系的政策,选择了“兴黄教即所以安众蒙古”的基本政策。……清初面对统一全国的诸多严峻形势,承认了蒙古固始汗与五世达赖联合治理西藏的事实。1721年春,清政府分析当时形势,反思“以蒙治藏”的政策后,改革西藏行政体制,采取噶伦(藏语音译,意为发布命令的官员)共同掌政的制度。噶伦由中央政府直接任命,联合掌权。从此清朝中央政府不再在西藏册封蒙古汗王掌政。……随着噶伦制的推行,清政府逐渐认识到,设置诸多噶伦,易造成彼此间权力之争。……清政府于1751颁行《西藏善后章程》十三条,首次正式规定了达赖喇嘛的世俗权力。……清政府又于1727年(雍正五年)派内阁大学士僧格、副都统马喇驻扎西藏,派驻藏大臣遂成定制。……乾隆时期又实行金瓶掣签制度,将转世灵童的认定置于驻藏大臣的监督之下。……1718年至1720年间,清军兵分两路入藏,驱逐准噶尔。随后清政府留军两千驻防。1721年再由云南、四川各调500名兵丁入藏。

——摘编自曹利华《明清两朝之治藏政策及其历史必然性》

(1)根据史料一并结合所学知识,分析“隆庆和议”得以形成的原因。(2)根据史料二并结合所学知识,概括清朝前期治藏政策的特点。分析清朝前期治藏政策的影响。