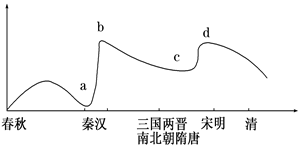

| A.a处百家争鸣、b处尊崇儒术、c处佛道冲击、d处理学出现 |

| B.a处焚书坑儒、b处玄学兴盛、c处佛道冲击、d处批判儒学 |

| C.a处焚书坑儒、b处尊崇儒术、c处佛道冲击、d处理学出现 |

| D.a处焚书坑儒、b处尊崇儒术、c处佛教传入、d处理学出现 |

| A.法家理论被视作国运衰亡原因 | B.道家思想被推为元气恢复佳肴 |

| C.儒家学说被奉为治国理政指南 | D.天人感应被用作制约君权利器 |

材料一 时代有一时代的学术或思想,先秦诸子、两汉儒学、隋唐佛学、宋明理学等,都是该时代的代表学术或思想,而它们都有明显的特色和风格。至于各种学术思想,盛行原因虽有不同,但概括来说,又可找到两个共同点:首先,是思想内部的发展,即思想自身不断扩充和深化内涵的端果;其次,是社会辅助因素,每一种时代思想的发展,必须配合当时的社会因素。

——吕振基《中国史析论》

根据材料并结合所学中外历史的相关知识,以某一时代的学术或思想为例,阐释材料中“两个共同点”的观点。(要求:明确写出所举例子,史实准确,论证充分,表述清晰。)

材料一 士原来是贵族的最低阶层,有一定数量的“食田”,战时可充当下级军官,平时可作卿大夫的家臣。春秋战国之际,士发生了分化,既无田可食,又失去了原来的职守,成为传授知识的教师,于是士就成为知识分子的通称。当时官学垄断的局面被打破,私人聚徒讲学成为一时风尚,知识分子也把从师作为进入仕途的门径。另一方面,各国有权势的大臣都私家养士,培植学派。这些食客中,有各派的士,为主人出谋划策,奔走游说,著书立说。于是,各学派之间相互话难辩论,形成了百家争鸣的局面。

——摘编自樊树志《国史概要》(第三版)

材料二 “罢黜百家,独尊儒术”是西汉社会发展的产物,它与中央集权的政治大一统紧密相连,使“大一统”的观念深入人心,这对于维护中华民族的统一有积极的影响。同时,儒家主张“任德”,这有助于防止暴政,缓和对农民的剥削和压迫的程度。儒家的许多观点,逐渐成为中华民族特有的道德伦理观。同时,我们应该看到这种独尊的儒学把封建政权和族权、神权、夫权紧密地结合起来,构成了中国封建社会宗法制度的理论基础,成为束缚、奴役和压迫人民的沉重的精神枷锁。

——摘编自乔光中《独尊儒术的原因及影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“百家争鸣”局面形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉代“罢黜百家,独尊俗术”的影响。

材料一 西周实行嫡长子继承制,为保证嫡长子的纯洁性,周代实行一夫一妻多妾制,《周礼》记载:“王者立后、三夫人、九缤、二十七世妇、八十一女御,以备内职焉”。西周礼制还规定,男子二十岁“冠而列丈夫”,女子则十五岁为“及笄”,男女未成年不得成婚。《礼记·曲礼》记载:“男女无媒不交。”西周婚姻的成立,程序上必须符合“六礼”。即纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎,在完成六礼后,婚姻关系才算成立。

材料二 汉代统治者重视儒家思想的教化和礼的调整作用,注重引礼入法。汉代不仅遵循一夫一妻制度,还强调和倡导女子从一而终。其中,汉代的“三纲五常”是伦理道德准则,也是立法的最高原则,其中“夫为妻纲”为婚姻关系中夫妻双方的地位做出了明确的规定,妻子必须遵循丈夫的想法和决定,以丈夫为尊。在结婚要件中,汉代遵循“父母之命,媒灼之言”和“六礼”;汉朝从人性出发,认为男女年龄太小做父母是不理性的,鼓励晚婚。

材料三 唐代,由于当时社会风气开化,社会理念开放,以及受到少数民族婚姻习俗的影响,唐代的礼俗具有了与众不同的变化。例如:离婚比较自由;妇女地位较高。在婚姻成立上,《唐律疏议·户婚》记载“为婚之法,必有行媒”,说明“媒约”的介绍是唐代婚姻成立必不可少的条件。另外唐律首次提出了同姓不婚、亲属不婚、良贱禁婚以及宗教民族等一系列结婚的禁止性条件。

(1)阅读材料一、二,指出汉代婚姻制度和西周婚姻制度的异同,结合所学分析汉代婚姻制度注重“引礼入法”的原因。

(2)阅读材料三,概括唐朝时期婚姻制度的主要特点。

材料一 汉朝建立之初,统治者以黄老思想指导治理国家,休养生息,发挥了一定作用,但是无法适应专制集权的国家治理。董仲舒的贡献在于,"上承孔子,下启朱熹,始推阴阳,为群儒首,前对汉武,后相江都,初倡统一,罢百家书。"从而为儒学和儒者找到用武之地。

——摘编自曹影《董仲舒的四大历史贡献》

材料二 在汉代,政府首次作为对外交往与开放的主体在官方层面上积极地开展了与域外的广泛联系。由于两汉政府卓越的努力与经营,使得中华社会由此迈开了走向世界的历程,开启了此后古代中国近2,000年之久的开放局面。这不仅使中华各民族深受其益,也对世界文明的发展作出了巨大贡献。

——摘引自周尚兵、王洪军《走向世界;汉代开放对古代中国的影响》

材料三 中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、"佛儒会通",到近代以来的"西学东渐"、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国,再到改革开放以来全方位对外开放,中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。

——摘引自2019年习近平在亚洲文明对话大会的讲话

(1)根据材料一和所学知识,概括黄老思想"无法适应专制集权的国家治理"的原因,简析董仲舒的思想主张是如何"上承孔子"的。

(2)阅读材料二,结合所学,从"走向世界"的角度概述汉代对世界文明所做的贡献,根据"政府卓越的努力与经营"的提示,列举相关史实说明汉代促成"开展与域外广泛联系"的举措。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐述;①指出中国古代思想史上"佛儒会通"的典型事例,用唐太宗时期的史实简述"中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新"的表现。②"北曲南唱"、兼收并蓄是昆曲形成的重要途径,以明代中期艺术家对北曲的改造为例论证此观点。指出昆曲属于人类口头和非物质文化遗产的哪一类别?

材料一 在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。汉代董仲舒“独尊儒术”的主张把传统文化的统一性推向了极致。但事实上,统治者宣扬的“吾家治国之道,霸王道杂之”,又使它具有多样性的特点。就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。

中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性又利于中华文化圈的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

材料二 近代,中国人接纳西方文化的过程是认识世界和反思自身的过程。它冲破了中国传统的民族封闭意识和自大心理,强化了民族忧患意识和民族复兴的内在驱动力,对中国的近代化具有积极意义。这一过程中,全盘否定民族文化、对西方文化认识过于肤浅、仅限于上层人士和社会精英参与等弊端也比较明显。因此,近代中国接纳西方文化的过程也是一个包容得失的历史过程,遵循着其内在发展逻辑。实践证明,近代中国文化的最终出路-将马克思主义的理论体系与中国固有文化体系相结合,并不断吸纳全人类一切优秀文明成果和文化精华,以使中华文化体系能与时俱进,永存活力。

——摘编自孙守敏《近代中国对西方文化的接纳及得失》

材料三 习近平总书记强调,文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨。我们传承弘扬优秀传统文化,吸收借鉴外来文化,必须运用马克思主义的立场观点方法,取其精华、去其糟粕,有鉴别地对待、有扬弃地继承。

——刘家义《坚定文化自信担当文化使命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化的基本特性并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对近代中国接纳西方文化的进程加以简要评析。

(3)根据上述材料结合所学知识,谈一谈当代如何坚定文化自信。

材料一 按九品之制,初因后汉建安中天下兴兵,衣冠士族,多离本土,欲征源流,遽难委悉。魏氏革命,州郡县俱置大小中正,各以本处人任诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者为之,区别所管人物,定为九等。

——摘选自杜佑《通典》卷14《选举二》

材料二 (魏初)爵而无禄,故吏多贪墨……魏无乡党之法,唯立宗主督护;民多隐冒,三五十家始为一户……给事中李安世上言:“岁饥民流,田业多为豪右所占夺,虽桑井难复,宜更均量,使力业相称。”

——摘编自《魏书·序纪》《资治通鉴》卷136

材料三 所谓“准五服以制罪”就是按照儒家所规定的五等丧服制度来确定犯罪的大小和刑罚的轻重。西晋《泰始律》首次将这种丧服制度法律化,明确指出:“竣礼教防,准五服以制罪”,使之成为封建法律中一项基本的刑法原则。

——摘选自《论魏晋南北朝刑法原则儒家化特征》

(1)根据材料一并结合所学,指出“魏氏革命”的具体含义,并分析这一制度变革发生的原因。

(2)根据材料二概括北魏初年存在的严重社会问题,结合所学概述当时统治者在政治和经济制度上的应对举措。

(3)根据材料三并结合所学,指出魏晋南北朝时期律令的重要特点,并概括形成此特点的原因。

材料一 为改变西汉前期的主流价值观,树立忠孝风尚,汉武帝把以前的举孝廉制度化。《汉书·武帝纪》记载:“今诏书昭先帝圣绪,令二千石举孝廉,所以化元元,移风易俗也。不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免。”汉武帝又大力提倡儒学,把五经教育官方化,在中央设五经博士,为博士官置弟子五十人,复其身;地方上,汉武帝也推广文翁的做法,各郡国都设立学官,教授儒学,宣扬忠孝之道。

——摘编自陈辉《秦汉社会主流价值观的转变及其借鉴意义》

材料二 中国古代货币简表

发展阶段 | 时间 | 标志 |

由杂乱形状向规范形状的演变 | 秦代 | 秦统一使用圆形方孔钱 |

由地方铸币向中央铸币的演变 | 汉武帝时 | 中央统一铸造五铢钱 |

由文书重量向通宝、元宝演变 | 唐高祖时 | 统一铸造“开元通宝”钱 |

由金属铸币向纸币交子的演变 | 宋代 | 纸币交子在四川地区诞生 |

材料三 1978年,美国政府颁布了《政府官员行为道德法》,1989年,又修订为《道德改革法》。它规定:总统、副总统、国会议员、联邦法官以及行政、立法和司法三大机构的工作人员,必须如实填写财产,由新成立的道德署收存,总审计长负责审查。若存在灰色收入,就会被治罪。财产报告向全社会公开,任何人都可以查阅。

——刘植荣《外国公务员如何公示财产》

(1)据材料一概括西汉前期的主流价值观,其宣扬的途径以及作用。

(2)据材料二和结合所学知识,分别说明秦、宋两代货币演变的原因。

(3)据材料三和所学知识,概括美国财产公示制度能成功推行的原因。

材料一 汉武帝元朔五年在长安设太学。太学中博士任教授,设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》,武帝还下令天下郡国设立学校官,初步建立起地方教育系统。宣帝时博士增至十二人,王莽当政时又增至三十人。太学初建时为50人,汉昭帝时增至100人,王莽时增至10000人,“博士弟子”有免除赋役的特权。起初,由于学生人数较少,往往采用个别或小组教学。汉代太学没有修业年限的规定,教学以自学为主,鼓励学生自学和相互论辩。除经师讲学外,学生有充裕的时间自学。学校允许学生自由研讨学问和向社会名流学者就教。经过严格挑选,在汉代大学执教的博士,一般来说质量较高,其中不乏一代儒宗学者。随着太学规模的扩大,愈加重视考试。

材料二 毛泽东时代的教育筑就了改革开放后中国经济腾飞的基础,这是诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚.森的论断。我们回首建国后前三十年当时的新中国教育面临这样的两重使命:既要扩大劳动人民受教育的权利,迅速普及教育(即“大众教育”);又要通过正规化、制度化的教育,为实现工业化和国防建设培养大量急需的专门人才(即“精英教育”)。但在这背后,两种针锋相对的教育思路各自在自己占据主导的时段内造成和积累了难以弥合的缺陷,以至于改革开放之后教育体系需要大刀阔斧的改革以应对这些缺陷带来的困难。直到今天,还需要后人不断对它进行改造和加固。

——摘编自《毛泽东时代的四个关键词:教育医疗收入住房》

(1)概括汉代太学教育发展的表现及原因。

(2)根据材料二和所学,列举毛泽东时代“两条教育路线”的具体措施,并分析其影响。