材料:汉文帝废除了刻面、割鼻、斩左右趾等刑罚,景帝时规定八十岁以上、八岁以下和孕妇等人应被审讯关押的,都不得加械具。平帝时规定,对“从坐”妇女免于拘捕和监禁,男子八十以上、七岁以下除非重罪,均可免刑或减刑。刑法中增加了一些新罪名,如“阿党”(诸侯有罪,傅相不举奏)与“附益”(中央朝臣外附诸侯),均为重罪。武帝时还制订了《酎金律》《左官律》,来制裁诸侯在祭祀宗庙时贡金不合标准、舍弃朝廷而奉事诸侯等行为。在司法判决中,盛行以《春秋》的精神作为解释法律和作出判断的基本原则。许多经学大师纷纷以经解律,东汉时许慎、马融、郑玄等人各立门户,歧见增多,以至于朝廷出面规定了郑玄注经解律的正统地位。

——摘编自张晋藩《中国法制通史》

(1)根据上述材料,概括中国汉代法制的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出汉代法制特点产生的社会背景。

材料一 董仲舒著《春秋决事比》,首次提出春秋决狱的审判方式,即当某一案件的审判缺乏明确的法律依据时,法官可以援引儒家经典中的思想来审判。而且在审判中,很重要的一点是“论心定罪”,也就是重点分析行为人的犯罪动机。书中有案例如下:甲的父亲乙与丙斗殴,丙用刀刺乙,甲随即用木棍打丙,不幸误伤了自己的父亲乙。

有关此案的审判,董仲舒认为,父子是天地间最亲密的,看到父亲在和别人斗殴,没有不着急的。甲本意是拿着棍子帮父亲打丙,是为了救父亲。甲的行为并不是法律规定的殴打父亲情节,因此不应受到处罚。

——摘编自宋伟哲《西汉硕儒董仲舒的法律智慧》

拿破仑统治下的欧洲工业革命一个解决“社会问题”的答案美洲属于美洲人用德意志的品质让世界健康二十世纪的“灾难之母”第一个社会主义国家

——摘编自【德】曼弗雷德·马伊《一口气读完世界历史》

材料二 1649年,克伦威尔等下议员之所以选择公开审判查理一世的程序,不仅仅是为了遵守普通法传统、防止未来的暴政,更是为了让全世界见证他们进行的是正义的事业。审判查理一世的庭审节录:国王查理一世:“我的权力是上帝所托付的,这是古老的、合法的世袭权力,我绝不会违背这项托付的。我也不会对新的非法权威作出回应,这违背了上帝对我的托付:所以你要先告诉我你们的权力来源,否则我无可奉告。”法官布拉德肖:“法庭现在以英国人民的名义要你答复,因为英国人民把你选为国王的。……在国王和他的人民之间存在一个契约协定,国王的即位宣誓就意味着契约的开始履行。当然,先生,这一约束是相互的,你是他们忠实的君主,他们是你忠实的国民”。

——摘编自杰弗里·罗伯逊《弑君者:把查理一世送上断头台的人》

(1)根据材料一,指出判甲罪名不成立的依据是什么?结合所学知识,指出董仲舒的“春秋决狱”反映出汉代法律怎样的发展趋势,以及对后世法律发展产生的影响?

(2)根据材料二,指出查理一世和布拉德肖的观念冲突之处。结合所学知识,分析审判查理一世的背景及其影响?

材料一 “君者,民之原也。原清则流清,原浊则流浊。故有社稷者而不能爱民、不能利民,而求民之崇爱己,不可得也。”“由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。”

——《荀子·君道篇》等

“释(注:放弃)法术而任心治,尧不能正一国,去规矩而妄(注:无)意度,奚仲(注:夏朝工匠)不能成一轮(注:车轮)。”

——《韩非子·权术篇》

“视人之国若视其国,视人之家若其家,视人之身若其身。”“官无常贵,民无终贱,有能则举之,无能则下之。”

——《墨子·鲁问篇》

材料二 董仲舒把自然界的“天”塑造成有意志的人格神,把人间的一切都说成是上天有目的的安排,天意与人事紧密相连。他还大力宣扬孔孟的“君君臣臣父父子子”的等级观念。他提出“性三品”说,认为人性是有等级的,上等人是圣人,是天生的统治者,下等人只能永远当牛马和奴隶。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料三 近日,在一列从济南开往北京的高铁上,一名乘客霸占他人座位,并以“站不起来”为由拒绝回到自己座位。“霸座”事件一曝光,就引发舆论的高度关注。有学者指出,“霸座”行为既是侵占别人权益的道德问题,也是扰乱公共秩序的治安问题。

阅读上述三则材料,回答下列问题

(1)材料一中三段文字分别体现春秋战国时期哪些思想流派的思想?并概括其各自的思想主张。并结合所学知识分析这些思想出现的历史背景。

(2)根据材料二概括董仲舒的政治观点。根据材料并结合所学知识,指出董仲舒提出该观点的主要目的。

(3)根据材料三,并运用所学诸子百家思想的相关知识,谈谈你对霸座问题的看法,并提出自己的解决方案。

| A.司马迁记史不严谨 |

| B.孔子被追封为诸侯 |

| C.儒家思想受到重视 |

| D.世家大族掌握权力 |

材料一 今人之性,固无礼义,故强学而求有之也;性不知礼义,故思虑而求知之也。然则性而已(如果只有本性),则人无礼义,不知礼义。人无礼义则乱,不知礼义则悖。

——《荀子》

材料二 今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯(呵斥)之弗为动,师长教之弗为变。夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。州部之吏,操官兵,推公法,而求索奸人,然后恐惧,变其节,易其行矣。故父母之爱不足以教子,必待州部之严刑者,民固骄于爱、听于威矣……是以赏莫如厚而信,使民利之;罚莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚,则贤、不肖俱尽其力矣。

——《韩非子》

材料三 孝元皇帝……柔仁好儒,见先帝(宣帝)所用多文法吏,以刑名绳下……尝侍燕(宴),从容曰:“陛下持刑太深,宜用儒生。”宣帝作色曰:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎?”

——《汉书·元帝纪》

请回答:

(1)据材料一,归纳荀子思想主张。结合所学知识,分析其产生的政治背景。

(2)据材料二,归纳韩非子思想主张。结合所学知识,说明其对秦朝施政的影响。

(3)据材料三,指出汉元帝与汉宣帝治国理念的分歧及其本质。

| A.司马迁记史不严谨 |

| B.孔子被追封为诸侯 |

| C.儒家思想受到重视 |

| D.汉武帝最崇拜孔子 |

材料 一汉初的官僚基本上来源于世袭、捐资及察举,这种人才选拔制度造成官僚结构的混乱和素质的低下。因此,董仲舒在《对贤良策》中提出“养士之大者,莫大乎太学。太学者,贤士之所关也,教化之本原也。”他不仅把太学看作是培养人才的场所,而且也把它作为推行教化的手段及官僚选拔的基地。汉武帝接受董仲舒的建议,并批准丞相公孙弘提出的创立博士弟子员制度的建议。为博士设置博士弟子员(即太学学生),是中央官学——太学正式成立的标志。太学的学习内容以传授儒家经典为主。太学学生学习一年,精通一经就可以入仕的规定,使得政府直接控制了受教育者的政治前途,并就此确立了我国古代高等教育两千年不变的性质——培养国家后备官僚。

——《中国古代太学与欧洲中世纪大学之比较》

材料二 中世纪后期,大学在意大利、法国和英国的文化中心城市兴起。它们多由当时已有的城市学校和主教学校发展而来。如1150年正式成立的被誉为“欧洲母大学”的巴黎大学,便由巴黎圣母院教堂学校演变而来。这一时期的著名大学还有英国的牛津大学(1168年)剑桥大学(1209年);意大利的那不勒斯大学(1224年);法国的蒙特利尔大学(1181年)等。当时大学一般开设文学、神学、法学和医学四大学科,文学最初是其他学科的基础,后来才独立成科,“七艺”是其主要课程。“七艺”的起源可追溯到古希腊,一般包括文法、修辞、逻辑学、算术、几何、天文以及音乐,后来又增加了自然科学、历史、地理等课程。

——刘明翰《欧洲文艺复兴史·教育卷》

(1)根据材料一和材料二并结合所学知识,分别指出中国太学与西欧大学产生的社会背景。

(2)结合材料一和材料二及所学知识,概括中国太学与西欧大学的不同之处,以及二者所导向的社会观念的差异。

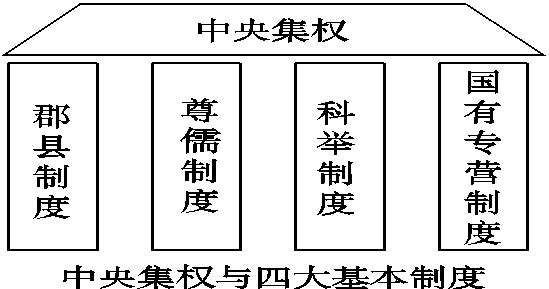

材料:有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度而展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

根据材料信息,结合秦汉时期所学知识,选择其中一项制度就“制度创新”观点进行论述。(说明:论述可从制度创新背景、与中央集权关系、对王朝盛衰影响等角度入手。观点明确;史论结合;言之成理即可)

材料一 汉武帝以后,经学日趋昌盛,太学中的经学博士就是专治一经的经师,皓首穷经,搞章句之学。两汉博士通过荐举、征召等途径可任太傅少傅、刺史太守、奉常议郎等官职。经学博士是汉代官方确认的学术权威,负责经学的研究与传承。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二 明代阳明心学提出“致良知”“知行合一”,通过追求高级的道德哲学状态,重构政治哲学实践。清初,破解国破家亡的历史遗憾,重回实学研究,把学术研究的范围从儒家经典扩大到了自然、社会和思想文化领域,其研究对象几乎涉及社会的一切方面。19世纪“今文经学派”中的龚自珍、魏源,分别提出“改制更法”“师夷之长技以制夷”,具有鲜明时代价值的实践指向。

——摘编自汪四红《论传统文化的“经世致用”和马克思“实践观”的互融相通》

材料三 20世纪三四十年代,顾颉刚回归传统经世致用观。他宣扬以学术经国济世,致力于民众历史教育和边疆史地研究,他根据时代要求对经世致用论作了发展,突出史学培养国民爱国主义的作用;在形式上,他不再限于传统学术研究和史学著述,通过撰写新历史教科书和各类通俗历史读物传播历史知识。

——摘编自徐国利《民国时期顾颉刚学术价值观的转向及与经世致用观的离合》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉代经学与明清经学的异同。

(2)根据材料三并结合所学知识,简析20世纪三四十年代顾颉刚对经世致用思想的发展及原因。

材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下"。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说的“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——摘编自《论语《孟子》

材料二 “万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。“是故诸侯之博大,天子之害也…万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——摘编自《韩非子》

材料三 董仲舒说:“今汉继秦之后,如朽木粪墙矣,虽欲善治之,亡可奈何……为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也…当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。”“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

——摘编自《汉书》

(1)据材料-,指出孔子与孟子的主张的异同,并结合所学知识分析其出现异同的原因。(2)据材料二,概括韩非“兼天下”思想的特点。结合所学,简述秦在实践法家思想上的成败。

(3)材料三中,董仲舒看到“至今不可善治”的一些问题,提出了“大一统”。据材料、二、三并结合所学知识,概述董仲舒“大一统”理论的历史意义。