名校

1 . 曹魏初期,九品中正制最初规定,各郡中正官在现任朝官中的本郡人中选择,并经朝廷委任,负责评定当地人士,吏部再依据中正官评定的品第加以任用。这一制度设计( )

| A.体现了中央集权的诉求 | B.保证了官员的文化素养 |

| C.打击了世家大族的势力 | D.削弱了地方割据的基础 |

您最近一年使用:0次

2022-10-10更新

|

305次组卷

|

11卷引用:安徽省合肥市第一中学2023届高三11月月考历史试题

安徽省合肥市第一中学2023届高三11月月考历史试题山东省百校2023届高三10月联考历史试题江西省赣州市五校联考2023届高三上学期期中考试历史试题福建省百校2023届高三上学期期中考试历史试题辽宁省抚顺市重点高中2023届高三12月月考历史试题河北省保定市定州市2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题四川省眉山市仁寿县华达综合高中2022-2023学年高一上学期期末模拟考试历史试题辽宁省辽南协作校2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题山西省大同市浑源中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题福建省2022-2023学年高二上学期期中质量监测历史试题黑龙江省大庆市东风中学2023-2024学年高一10月月考历史试题

2 . 下表是公元196-289年统治阶层社会成分统计情况。表中曹魏时期寒素比重发生变化的主要原因是

| 期别 | 朝代 | 公元 | 士族 | 小姓 | 寒素 | 合计 | |||

| No. | % | No. | % | No. | % | ||||

| 1 | 汉 | 196~219 | 38 | 29 | 19 | 14.5 | 74 | 56.5 | 131 |

| 2 | 曹魏 | 220~239 | 60 | 38.7 | 38 | 24.5 | 57 | 36.8 | 155 |

| 3 | 曹魏 | 240~264 | 74 | 47.1 | 59 | 37.6 | 24 | 15.3 | 157 |

| 4 | 西晋 | 265~289 | 84 | 46.2 | 67 | 36.8 | 31 | 17 | 182 |

| A.孝廉成为选官唯一标准 | B.社会动乱导致人口锐减 |

| C.九品中正制弊端的显现 | D.地方操控了人才的选拔 |

您最近一年使用:0次

2022-06-07更新

|

1038次组卷

|

14卷引用:安徽省合肥市肥东县综合高中2022届高三5月监测(最后一卷)文综历史试题

安徽省合肥市肥东县综合高中2022届高三5月监测(最后一卷)文综历史试题(已下线)专题02三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展-2023年高考历史一轮复习专题检测卷(新教材新高考)(已下线)专题02三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 - 备战2023年高考历史一轮必考知识清单与考点演练(统编版)湖北省武汉市2023届高三9月起点备考卷(五)历史试题湖北省襄阳市枣阳市第一中学2023届高三8月月考历史试题新疆喀什地区喀什第六中学2023届高三9月月考历史试题(已下线)题型02数据类选择-【核心素养+增分题型】致胜2023年高考历史提分专项训练(新教材地区专用)内蒙古通辽市开鲁县第一中学2021-2022学年高二6月月考历史试题第07课隋唐制度的变化与创新-【帮课堂】2022-2023学年高一历史同步精品讲义(中外历史纲要上)海南省儋州市鑫高级源中学2022-2023学年高二10月月考历史试题(普高班)第二单元官员的选拔与管理-2022-2023学年高二历史期中期末复习备考必刷题(选择性必修一:国家制度与社会治理)江苏省南京市人民中学、海安市实验中学、句容市第三中学2022-2023学年高二5月月考历史试题江西省南昌市第一中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题安徽省马鞍山市第二中学2023-2024学年高二上学期开学检测历史试题

名校

3 . 中国隋唐科举制、雅典梭伦的财产等级制、罗马的万民法,其相似的作用是

| A.拓宽了官吏选拔途径 | B.推动民主政治的发展 |

| C.扩大了统治基础 | D.实现了选贤任能 |

您最近一年使用:0次

2020-11-04更新

|

356次组卷

|

58卷引用:安徽省合肥市庐江县第五中学2023届高三上学期期中(第三次月考)考试历史试题

安徽省合肥市庐江县第五中学2023届高三上学期期中(第三次月考)考试历史试题2010学年温州十校高三上学期联考期中考试历史试卷2011届浙江省杭州外国语学校高三11月月考历史卷2011届浙江省杭州高中高三第七次月考文综历史卷2011届浙江省杭州师范大学附属中学高三适应性考试文综历史卷2011—2012学年福建省厦门第一中学高三第一学期期中考试文科历史试卷2013届黑龙江省大庆铁人中学高三上学期第二次阶段考试历史试卷2013届浙江省临海市白云高级中学高三第三次段考历史试卷2014届福建省福州市第八中学高三第二次质检历史试卷2016届天津一中高三零月考历史试卷12016届天津一中高三零月考历史试卷2重庆市铜梁县第一中学2018届高三11月月考历史试题河北省故城县高级中学2018届高三12月月考历史试题2013届天津市和平区高三第二次质量调查历史试题湖北省宜昌市第二中学2021届高三上学期起点考试历史试题四川省宜宾市南溪区第二中学2021届高三12月月考历史试题陕西省渭南市韩城市西庄中学2022届高三9月月考历史试题(已下线)专题01 中国古代政治文明的演进-2022届高三历史二轮复习专题进阶学案(已下线)第1课文明的产生与早期发展(重难点突破)-2022高考历史一轮复习思维导图+重难点突破(中外历史纲要下)2011-2012学年安徽省蚌埠二中高二下学期期中考试历史试卷2012年人教版高中历史必修一2.6罗马法的起源和发展练习卷2012-2013学年广东省佛山一中高一上学期期中考试历史试卷2012-2013学年吉林省实验中学高一上学期期中考试历史试卷2012-2013学年甘肃省天水一中高二下学期期末考试历史试卷2013-2014学年广东省中山市高一上学期期末考试历史试卷2013-2014年安徽师大附中高二下期期中历史试卷2014-2015学年河北永年县第二中学高一上期期末历史试卷2015-2016学年湖北孝感高级中学高一上期中历史试卷2015-2016学年新疆区石河子二中高二上期末考试历史卷2015-2016学年河南焦作博爱县一中高一上第一次月考历史试卷2015-2016学年湖北省黄石市第二中学高一上学期期中考试历史试卷2016-2017学年新疆兵团第二师华山中学高一上学期期末考试历史试卷甘肃省武威市第六中学2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题人教版历史必修一单元测试:第二单元 古代希腊罗马的政治制度2江西省横峰中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题广东省汕头市下蓬中学2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题江西省南康二中2017—2018学年高一第一学期第三次月考历史试卷广东省清远市清远一中实验学校2016-2017学年第一学期期末测试高二历史试题江西省樟树中学2017-2018学年人教版高一下学期第一次月考历史试题江西省上饶县中学2017-2018高一上学期第十七周半月考历史试题【全国百强校】宁夏育才中学2018-2019学年高二上学期第一次(9月)月考历史试题湖北省当阳二高2018-2019学年高一9月月考历史试卷湖北省巴东县第二高级中学2018-2019学年度高一上学期第一次月考历史试题安徽省太湖中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题【全国百强校】湖南省岳阳市第一中学2018-2019学年高一上学期第一次质量检测(期中)历史试题河北省安平中学2018-2019学年高一上学期第四次月考实验部历史试题湖南省怀化市中方县第一中学2019-2020学年高一10月月考历史试题天津市第一中学2012-2013学年高二上学期期末考试历史试题吉林省长春市综合实验中学2018-2019学年高一上学期第三次月考历史试题河南省周口市淮阳县陈州高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河南省焦作市博爱县英才学校2020-2021学年高二上学期第五次考试历史试题内蒙古通辽市开鲁县第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题福建省莆田第十五中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题2020-2021学年人教统编版高中历史必修中外历史纲要下第1课文明的产生与早期发展同步测试浙江省嘉兴市第五高级中学2021-2022学年高二10月月考历史试题内蒙古包头市第四中学2020-2021学年高一上学期期中历史试题黑龙江省伊春市铁力市马永顺中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题陕西省西安市西安中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

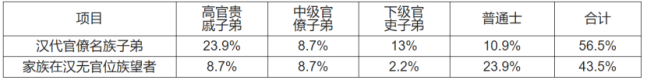

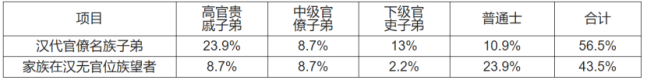

4 . 下表是阎步克对曹魏时期察举入仕者的社会成分所做统计,其意在说明曹魏时期

| A.官员选拔注重阶层平衡 | B.社会流动的通道依然有效 |

| C.儒生成为政治舞台主角 | D.制度设计与实践出现背离 |

您最近一年使用:0次

2020-06-01更新

|

302次组卷

|

7卷引用:安徽省合肥七中、肥西农兴中学、合肥三十二中、合肥五中2020届高三冲刺最后一卷文综历史试题

5 . 黄留珠《秦汉仕进制度》中载:武帝元光元年,初行孝廉之举,不是举孝与廉各一人.而是各郡国各举一人或孝或廉或兼有孝廉二德者。据此可知

| A.汉代的选官制度逐渐完备 | B.孝、廉是不同的选官依据 |

| C.儒学独尊局面的完全形成 | D.官僚政治取代了贵族政治 |

您最近一年使用:0次

2020-01-13更新

|

847次组卷

|

17卷引用:安徽省合肥市2020年高三教学第一次质量检测历史试题

安徽省合肥市2020年高三教学第一次质量检测历史试题(已下线)2020届高三《新题速递·历史》1月第01期(考点01-07)广东省珠海市2020届高三2月复习检测文综历史试题2020届山东省潍坊市五县高三3月联合模拟考试历史试题山东省潍坊市2020届高三第三次线上检测历史试题山东省聊城市2020届高三下学期开学检测历史试题2021年高考历史一轮复习考点扫描(政治史模块)第一单元古代中国的政治制度湖南省岳阳市汨罗市第二中学2021届高三9月调研历史试题湖北省武汉市江夏区第一中学2021届高三8月月考历史试题江苏省南通市如皋中学2021届高三3月月考历史试题江西省赣州市赣县第三中学2019-2020学年高二下学期入学考试历史试题广东省佛山市第一中学2019-2020学年高二下学期第一次段考历史试题安徽省淮北市树人高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省遂宁市蓬溪县蓬南中学2020-2021学年高二下学期第四次月考历史试题广东省揭阳市揭西县河婆中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省南通市海安市立发中学2022-2023学年高二9月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第二十四中学2022-2023学年高二10月月考历史试题

名校

6 . 三国时期,曹魏吏部尚书陈群创立九品中正制,选拔“德充才盛”“贤有识鉴”之人担任中正,按照“家世、道德和才能”标准,选拔“俊秀之士”,一时“儒雅并进”,吏治澄清。由此可知,该制度在当时

| A.按门第选拔人才,得到士族的拥护 |

| B.不拘一格选人才,扩大统治的基础 |

| C.重新评价人才,适应了乱世的环境 |

| D.使学而优则仕,推动了文化的发展 |

您最近一年使用:0次

2019-07-14更新

|

228次组卷

|

10卷引用:安徽省合肥市第六中学2019年高三10月检测历史试题

安徽省合肥市第六中学2019年高三10月检测历史试题2020高考(人民版)历史一轮复习课后达标检测:君主专制政体的演进与强化江西省抚州市临川第一中学等2019年高三上学期第一次联考历史试题安徽省安庆市桐城中学2019年高三上学期第三次月考历史试题湖南省长沙市湖南师大附中2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题高二历史寒假作业(统编版)-巩固练02官员的选拔、管理与法律、教化2021-2022学年高二历史同步课时专项训练(选择性必修一)-第5课中国古代官员的选拔与管理云南省昆明市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题黑龙江省双鸭山市林业学校2021-2022学年高二下学期期中历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题

名校

7 . 东汉时,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统,乡闾清议成为大族扩张势力的工具。曹魏时九品中正制形成,中正官由政府委任,把私人品评变作官家品评,强迫乡闾清议与政府一致。由此可知,九品中正制实行之初

| A.有利于维护中央集权 |

| B.克服了察举制的弊端 |

| C.更加注重德行的考查 |

| D.不利于选拔有用人才 |

您最近一年使用:0次

2019-04-01更新

|

811次组卷

|

35卷引用:安徽省合肥市第九中学2020届高三上学期第一次月考历史试题

安徽省合肥市第九中学2020届高三上学期第一次月考历史试题【市级联考】安徽省蚌埠市2019届高三下学期第二次教学质量检查考试文科综合历史试题2019年安徽省蚌埠市高考历史二模试卷内蒙古巴彦淖尔市临河区第三中学2019年高三上学期第一次月考历史试题2019年陕西省咸阳市三原县南郊中学高三第九次模拟历史试题2020届高三历史4-5月模拟试题汇编-专题01古代中国的政治制度江西省宜春市上高二中2021届高三上学期第二次月考历史试题四川省眉山市仁寿第一中学校(北校区)2024届高三上学期期中考试文综历史试题四川省眉山市彭山区第一中学2024届高三11月月考历史试题【县级联考】山东省五莲县2018-2019学年高二下学期模块检测(期中)历史试题山东省潍坊市寿光现代中学2019-2020学年高一10月月考历史试题辽宁省本溪市2019-2020学年高二下学期寒假验收考试历史试题四川省宜宾市叙州区第二中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题人教统编版高二历史选择性必修一上册第5课中国古代官员的选拔与管理山东省德州市夏津第一中学2020-2021学年高二10月月考历史试题山东省泰安市新泰市第一中学老校区(新泰中学)2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题广东省江门市第二中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题四川省泸州市泸县第五中学2020-2021学年高二上学期第二次月考历史试题山东省淄博市桓台第二中学2020-2021学年高二10月月考历史试题广东省揭阳第一中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题云南省昭通市云天化中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题河北省唐山市丰润区第二中学2020-2021学年高一10月月考历史试题山东省德州市夏津第一中学2020-2021学年高二5月月考历史试题河北省唐山市曹妃甸区第一中学2020-2021学年高二3月月考历史试题2021-2022学年高二历史上学期课时同步精练巧练(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理2021-2022学年高二历史同步单元AB卷(选择性必修1)-第02单元官员的选拔与管理(B卷·提升能力)吉林省长春市第二十九中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第一中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题吉林省长春市十一高中2021-2022学年高二上学期第一学程考试历史试题四川省南充市白塔中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题广东省茂名市电白区2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题吉林省松原市吉林油田高级中学2022-2023学年高二上学期第三次月考历史试题广东省深圳市龙岗区德琳学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河北省邯郸市鸡泽县第一中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题北京市第十五中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题

名校

8 . 曹魏中正定品任官的政策虽从形式上来说是汉末“乡举里选”的翻版,然其实质却是中央政权对世家大族“乡举里选”的模拟,它既是名士大族控制士人的方式在国家用人制度中的反映,又是对名士大族的一种制约。可见,曹魏实行九品中正制

| A.力图把选举权由地方收归中央 |

| B.导致专制皇权不断走向衰落 |

| C.有利于从地方选拔高素质人才 |

| D.难以实现中央对地方的控制 |

您最近一年使用:0次

2019-03-16更新

|

816次组卷

|

22卷引用:安徽省合肥一六八中学2019年高三上期第四次考试历史试题

安徽省合肥一六八中学2019年高三上期第四次考试历史试题【市级联考】湖北省黄石、仙桃等八市2019届高三3月联合考试文综历史试题新疆阿克苏地区二中2019届高三下学期第八周历史试卷陕西省西安中学2020届高三上学期期末考试历史试题福建省莆田市仙游县枫亭中学2020届高三上学期期末考试历史试题2020届高三历史3-4月模拟试题汇编-专题01古代中国的政治制度新疆巴音郭楞州第二中学2021届高三上学期第二次月考历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮-政治史-考点04古代中国的选官制度四川省广安市邻水县第二中学2023届高三10月月考历史试题【全国百强校】黑龙江省哈尔滨市第三中学2018-2019学年高二下学期第一次阶段性测试历史试题【校级联考】湖北省四校(襄州一中、枣阳一中、宜城一中、曾都一中)2018-2019学年高二下学期期中联考历史试题【全国百强校】广东省蕉岭县蕉岭中学2018-2019学年高二下学期第二次质检历史试题【全国百强校】江苏省海安高级中学2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题四川省广元川师大万达中学2018-2019高二6月月考历史试题第二单元第5课中国古代官员的选拔与管理练习-【新教材】统编版(2019)高中历史选修一江西省吉安市安福二中、吉安县三中、泰和二中2020-2021学年高一11月联考历史试题广西南宁市上林县中学2020-2021学年高一(直升班)上学期期末考试历史试题四川省凉山州西昌天立学校2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题贵州省六盘水市第五中学2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题新疆生产建设兵团第二师八一中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题广西壮族自治区河池市八校2023-2024学年高二上学期第二次联考历史试题陕西省西安市部分学校2023-2024学年高二下学期第三次阶段性检测历史试题

名校

9 . 《汉书》《后汉书》及主要汉碑中现在所能找到的西汉“孝廉”之中,能确定出身的一共184人,其中出身于官员贵族之家的128人,出身于地方豪强大地主之家的11人。这一情况说明当时

| A.察举制不能有效选拔人才 |

| B.官位基本被上层社会垄断 |

| C.贵族政治进一步得到加强 |

| D.中央与地方矛盾日趋尖锐 |

您最近一年使用:0次

2019-01-28更新

|

499次组卷

|

19卷引用:【市级联考】安徽省合肥市2019届高三上学期第一次教学质量检测历史试题

【市级联考】安徽省合肥市2019届高三上学期第一次教学质量检测历史试题安徽省合肥一六八中学2019年高三上期第四次考试历史试题【全国百强校】河南省许昌高级中学2019届高三复习诊断(二)历史试题福建省漳州市华安一中、龙海二中2019年高三上学期第一次联考历史试题福建省莆田市仙游县枫亭中学2020届高三上学期期末考试历史试题黑龙江省大庆市第四中学2020届高三4月月考文综历史试题【全国百强校】四川省绵阳市南山中学2018-2019学年高二下学期3月月考历史试题宁夏石嘴山市第三中学2019-2020学年高二10月月考历史试题宁夏石嘴山市平罗中学2019-2020学年高二上学期第三次月考(12月)历史试题湖南省邵阳市邵东县第一中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题吉林省长春市榆树市第一高级中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题湖南省长沙市湘郡长德实验学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省绵阳市江油中学2020-2021学年高二4月月考历史试题湖南省郴州市嘉禾县第一中学2021-2022学年高二10月月考历史试题黑龙江省牡丹江市第二中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题陕西省汉中市校际联考2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题广西南宁市第二十六中学等三校2022-2023学年高二4月联考历史试题陕西省商洛市洛南中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题

名校

10 . 隋炀帝时开始设立进士科,科举制正式形成。有学者称:“科举制取代察举制,是冷冰冰的科场角逐取代儒家贵族政治的过程,是极权国家权威对宗法权威、“法术势”对温情主义占优势的结果。”对此,理解正确的是

| A.察举制是儒家性善论与宗法伦理的体现 |

| B.科举考试的内容带有明显的法家色彩 |

| C.察举制是外儒内法思想下的制度体现 |

| D.科举制忽略实用性学问和创新意识 |

您最近一年使用:0次

2018-10-10更新

|

2273次组卷

|

17卷引用:安徽省合肥市肥东县综合高中2023届高三下学期开学考试历史试题

安徽省合肥市肥东县综合高中2023届高三下学期开学考试历史试题【全国百强校】江西省上高县第二中学2019届高三上学期第二次月考历史试题江西省玉山县二中2019届高三上学期第一次月考历史试卷安徽省安庆市第九中学2019届高三第一次月考历史试卷吉林省长春市第四中学2019-2020学年上学期高三第一次月考历史四川省乐山市2019年高三上学期联考历史试题内蒙古巴彦淖尔市临河区第三中学2019年高三上学期期中考历史试题河南省驻马店市正阳县高级中学2019年高三上学期第一次素质检测历史试题湖南省长沙市湖南师大附中2019届高三上学期月考(一)历史试题山东省泰安市泰山国际学校2020届高三模拟试题(三)甘肃省平凉市静宁县第一中学2022届高三上学期第二次月考历史试题【全国百强校】甘肃省天水市一中2018-2019学年高二上学期第二学段考试历史(文)试题湖南省岳阳市湘阴县知源学校2020-2021学年高二9月月考历史试题新疆乌鲁木齐市第八中学2019-2020学年高二上学期第一阶段考试历史试题新疆乌鲁木齐市第八中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题重庆市綦江南州中校2021-2022学年高二下学期期中考试历史试题广东省湛江市徐闻县徐闻中学2023-2024学年高二下学期第二次月考历史试题