材料一 到18世纪晚期,(英国)已经有了跃进的感觉。人力和畜力已经被机器和非动物的能源所代替或补充:煤、铁等产量大幅增加。促使这种变化的一个必要的杠杆,就是发明。……没有发明的话,就不可能在产量上实现那么巨大的增长。(但发明)很少直接受益于理论科学,而更多是得益于经验。此外,像1754年在英国成立的皇家工艺、制造业与商业奖励协会这样的团体,则把发明创造的精神纳入了有用的轨道。……发明家的社会背景很不相同,从水磨匠到牧师,应有尽有。

——摘引自(英)布里格斯《英国社会史》

材料二 科学的突破,技术的创新,新发明的涌现,对于工业革命的形成至关重要,第二次工业革命实际上是在第二次科技革命的直接推动下兴起的。电磁学理论直接导致了电力工业的产生……电磁感应现象、电解定律、电磁场方程……的发现和创立,使得电磁学理论日臻完善。19世纪60年代以后发电机、电动机、汽轮机等等的相继发明和应用,无不建筑在此理论基础之上。

——引自王斯德《世界通史》

材料三 美国在日本投掷的原子弹使远距离战胜敌人的梦想变为现实。不久,苏联也研制出了核弹,开启了核竞赛的危险游戏。20世纪50年代,一方面人们只在所谓的“代表战”(冷战时期的词汇)中进行“低强度”的战斗,另一方面美苏都加强核武器研制。1952年,美国研制出了第一枚比1945年原子弹威力还强1000倍的氢弹。一年后,苏联也制造出氢弹。60年代开始研制的弹道导弹最具毁灭性。为此,美苏还上演了一起惊心动魄的事件。70年代,双方都对对方持有的近万枚弹道导弹十分忌惮,因此建立了直接联系的热线,防止灾难发生。

——摘编自(西班牙)马尔瓦莱斯《从投石索到无人机:战争推动历史》

(1)根据材料一,结合所学,指出人类结束对水力、畜力和风力依赖的标志,并概括18世纪英国发明成果不断涌现的原因。

(2)根据材料二,一句话概括第二次工业革命的特点。

(3)结合所学,写出材料三中“代表战”及“惊心动魄的事件”名称。关于科学对人类生活的利弊,众说纷纭,通常认为科学对人类的生活是一把“双刃剑”。根据材料一二三与所学,从人类向“距离”挑战的角度论证此观点。

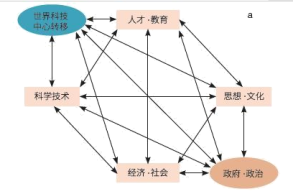

材料一 世界科技中心的转移

材料二

——材料一、二均摘编自潘教峰《钻石模型——解读世界科技中心的转移更替》

(1)根据材料一,概括近代以来世界科学中心转移的特征。

(2)结合材料二,对材料一中意大利成为近代科学活动的第一个中心的原因进行解读。

材料一 18世纪末19世纪初,殖民地经济的发展,尤其是农业和矿业的发展,需要新的科学技术来解放生产力。因此,殖民地时期教育的世俗化改革逐渐废除了教学中的经院哲学内容,到18世纪后期,西属美洲大学的课程中已增添了科学和哲学的内容。一些科学性报刊以及印刷厂的建立,既在殖民地创造了一种科学文化,又激发了独立成争所需的民族意识和民族自觉性的觉醒*私人图书馆藏书对于解放伊比利亚美洲殖民地民众,尤其是土生白人的思想起到了不容忽视的作用。18世纪末19世纪初,伊比利亚美洲殖民地的各个角落都兴起了追求科学和“有用技艺”的进步运动,成立了由科学家组成的科学团体和与科学有关的组织,这些机构促进了殖民地在化学、矿物学、天文学、植物学、医药学和外科学等领域的科学研究。

材料二 随着拉美科学的发展,18世纪和19世纪的殖民地形成了一批科学和技术精英阶层,这—阶层在出现之初便不独立于政治事务之外,而是积极参加独立和民族国家建设运动,将科学转化为一个有力的政治工具,使科学彻底与殖民地的政治利益交织在一起。伊比利亚美洲殖民地“爱国科学”和“民族科学”的产生,催化了独立的民族认同的形成。拥有启蒙思想和新知识的科学家及知识分子不但为独立运动提供了思想理论愚础,而且是独立革命的积极推动者和参与者,起着重要的领导作用。

——以上材料均摘编白宋霞《启蒙运动、科学与拉丁美洲独立战争浅论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括独立运动前伊比利亚美洲殖民地科学发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析科学在拉丁美洲独立战争中的作用。

材料一 至少在汉代,中国就出现了有关医院的概念。公元510年,第一个由政府管辖的“医院”由南朝君主建立。省一级半官方半私人的“医院”在隋代已出现。明代以后,随着中医“世俗化趋势的全面渗透,中医全面流入民间,成为每个人都可研习的一门技术。在古代中国,医院一直是宫廷的产物,传统的医事制度基本上是围绕王权的需要而设置的,朝廷医官主要通过选拔医家子弟入宫。古代医疗机构为平民医治的程度和规模相当有限,民间的医生主要由儒医和方郎中充任,走乡串户,悬壶行医。“家庭”是原始的医疗单位和护理空间,医生对病人的诊治以及病人家属照方护理皆在家中完成。在医患关系上,医疗的主体是病人,病人自由地择医而求治,医生只是被动地提供医疗服务。中医的学术传承一直恪守着师徒相授的模式,这种方式无论规模抑或质量都相当有限。

——据廖育群《岐黄医道》等

材料二 18世纪初,英国为穷人提供医疗服务的政策大都由教会或救济院完成,虽然有医生得到政府的公共基金照顾贫民,但法定的医疗政策仍未提出。医疗保健主要还是自由市场和民办组织的事情,但无论教会还是政府提供的医疗服务,对穷人来说都是相对有限的。这一时期,人们可能把多数医疗描述为“等级社会的市场”。内科医生得到贵族信任,外科医生是有权有势者的随从,也可能为当地贫穷病人或者伤员提供服务的修补工,药剂师出售药物也附带看病。18世纪后期,医疗制度渐趋完善。政府将改善医疗状况作为完善城市工业经济条件的一项方案。信息传播的改善也使报纸上刊登许多医学专利广告。同时医学也被自然哲学和科学原则为基础的社会有序化所感染,医学开始像牛顿的物理学一样具有确定性。在此基础上私立的医科学校与医科教学制度也被逐步建立。

——摘编自罗伊·波特《剑桥医学史》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代医疗制度的特点及形成这种特点的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出18世纪英国医疗状况存在的问题及改善的原因。

材料一明代印刷书籍题材广泛,不仅包括传统的经、史、子、集和佛道等经典,并且还扩展到小说、音乐、工艺技巧、航海日记、造船以及西方的科学论著。雕版印刷业成就斐然,蓝印、套印、彩印开始流行,版画雕印精美。全国形成一个生产、销售图书的工商行业,“比屋皆鬻书籍,天下商贩者如织”。清代前半期,官府对学术积极奖掖,政府征召著名学者官吏编书修史,推动了印刷业的发展。特别是明清之际《永乐大典》《古今图书集成》《四库全书》等大型类书的编纂,大大丰富了印刷出版的内容。在质量方面,以清代前期内府本和私家精刻本为最好,有些坊刻本也属上乘,不仅注重校勘,而且刻写、纸墨、装帧等都很考究。

——据白寿彝总主编《中国通史》等

材料二改革开放初期,我国印刷业极度落后。1983年,中共中央、国务院在《关于加强出版工作的决定》中明确指出:要有计划地对印刷工业进行技术改造和体制改革,把书刊印刷的技术装备和器材纳入国家计划生产供应渠道。随后,印刷技术装备被列入国家重点技术改造专项,有关部门先后投入资金近30亿元,安排技术改造项目261个。在国家的大力支持下,由王选院士牵头研发的计算机汉字信息处理和激光照排技术取得重大突破,大大加快了中国印刷业告别“铅与火”,迎来“光与电”的进程。2016年,我国共有印刷企业101420家,从业人员309.1万人,实现印刷总产值11544.7亿元,利润总额675.3亿元,对外加工贸易额874.3亿元,我国印刷业的产业总量已经超越德国、日本,连续多年仅次于美国,位居世界第二。

——摘编自范军《中国新闻出版业改革开放40年》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期印刷业的特点,并概括明清时期促进印刷业发展的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放以来印刷业发展的意义,并分析成就取得的原因。

材料一 1660年成立的英国皇家学会,最初是由科学家自发组织而成的,随后由英王授予皇家证书,是迄今世界上历史最长的科学学会。其宗旨是促进自然科学发展,强调"自己去思考真理",从科学和真理出发,追求科学知识。作为一个独立的、享有诸多特权的组织,虽然它经历过国家认证,但这并非必要条件,其在组织管理和发展上具有相当大的自主权。皇家学会具有双重职责,一是作为国家科学院,肩负引领本国科学发展的重任。二是作为科学组织为机构和科学家提供服务。英国皇家学会推动了整个自然科学研究的进程,学会的发展史代表了现代科学的发展史,学会在世界科学史上都有着重要的地位和深远影响。

——冉奥博等《英国皇家学会早期历史及其传统形成》

材料二 近代以来,中国社会政局动荡,随着诸多救国运动的兴起,"科学救国"思潮影响扩大。1915年,由赵元任等留美学生创建,宗旨为"研究学术,以共图中国科学之发达"的中国科学社,是中国第一个综合性学术团体,下设《科学》月刊,分设农林、生物、化学等股,后又创立了科学生物研究所,研制出首台国产无线电话机,打破了外国资本垄断中国通讯技术的局面。抗战爆发之后,中国科学社通过《申报》等媒介宣扬科学抗战报国,并联合多个专门学会召开联合年会,为抗战救国献计献策。抗日战争结束后,中国科学社调整自身策略从事应用研究,将科学主义统摄在民族主义的大旗之下,为"建国"出力。

——摘编自张剑《科学救国的践行者∶中国科学社发展历程回顾》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括英国皇家学会和中国科学社成立的历史条件。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述英国皇家学会和中国科学社产生的相同影响。

材料一 下面是中国、西方古代科技成果对比图

材料二 从鸦片战争到1895年,清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业。这样,技术上落入“引进—落后—再引进—再落后”的循环。从1895年到1949年,国家陷入社会动荡与民族生存危机,国家的大量财政收入用于各种战争。从光绪新政到孙中山的《实业计划》,国家决定全面接受西方技术与科学,促进工业化建设。然而,各种举措都因为国家积贫积弱、社会动荡与日本侵华战争而难以彻底落实。

——据张柏春《近现代中国科技发展的阶段特征》等

材料三 新中国成立以来部分重大科学技术成就

| 改革开放前 | 改革开放后 |

| 1958年,第一座实验性原子反应堆建成 1964年,第一颗原子弹爆炸成功 1965年,在世界上首次人工合成牛胰岛素 1967年,成功爆炸第一颗氢弹 1970年,成功发射第一颗人造卫星“东方红一号” | 1983年,成功研制第一台“银河”巨型计算机 1984年,成功发射第一颗实验通信卫星 1991年,成功建成第一座核电站秦山核电站 2002年,完成国际人类基因组基因测序任务和水稻基因组工作框架序列图 2006年,建成世界海拔最高,在冻土路程最长铁路——青藏铁路 |

(1)据材料一指出中西科技发展的差异。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出近代中国科技发展的阶段特征及各自的成因。

(3)根据材料三指出新中国成立以来科学技术的发展趋势。简要说明变化的原因。

材料一 所谓科学革命,通常是指欧洲17世纪初期科学理论和科学实践的一系列变革,其中尤其以天文学和物理学所取得的成就最为突出。中世纪欧洲大学教育的发展,为科学革命的产生创造了条件,文艺复兴为现代科学奠定了基础;地理大发现和航海技术的发展,为科学革命提供了动力,如新大陆的发现就证明托勒密的地理学是错误的,远洋航行也需要更精确的航海测绘以及望远镜,气压计、温度计和空气泵等新工具成为科学研究的动カ之一。英国皇家学会于1662年成立,专注于自然科学,特别是实验科学的研究。一些城市出现科学研究协会,形成关注科技进展和实用发明的氛围。牛顿力学体系的创立和普及,为机械发明创造了知识条件。

——摘编自武寅主编《简明世界历史读本》

材料二 当前,我国科技领域仍然存在一些亟待解决的突出问题,特别是同党的十九大提出的新任务、新要求相比,我国科技在视野格局、创新能力、资源配置、体制政策等方面存在诸多不适应的地方。我国基础科学研究短板依然突出……技术研发聚焦产业发展瓶颈和需求不够,以全球视野谋划科技开放合作还不够,科技成果转化能力不强。人才发展体制机制还不完善,激发人才创新、创造活力的激励机制还不健全,顶尖人才和团队比较缺乏。科技管理体制还不能完全适应建设世界科技强国的需要,科技体制改革中许多重大决策的落实还没有形成合力,科技创新政策与经济、产业政策的统筹衔接还不够,全社会鼓励创新、包容创新的机制和环境有待优化。

——摘编自习近平2018年在中国科学院第十九次院士大会中国工程院第十四次院士大会上的讲话

(1)根据材料一并结合所学知识,简析17世纪欧洲科学迅速发展的原因。

(2)根据材料二,概括当前我国科技发展中存在的问题,并结合所学知识简要说明我国应该如何应对这些问题。

材料一 1956年中国提出了“向科学进军”的口号,国务院制订了新中国第一个长期科技发展规划-《1956-1967年全国科学技术发展远景规划纲要》。纲要指出:“在近几年的建设事业中,不只是一些特别重大的复杂的技术,就连某些比较一般性的问题,也还不能完全依靠自己的力量来解决,还必须依靠兄弟国家的帮助。”最新技术的应用还处于萌芽阶段。

材料二 随着1978年3月全国科学大会的召开,加强科学技术成果和新技术的推广应用被列入科技工作十项具体任务之中,我国政府从技术经济政策角度对采用新技术、新工艺所需的物资、经费给予积极支持。党的“十二大”提出“经济建设必须依靠科学技术,科学技术必须面向经济建设”的科技发展指导方针,强调科技政策的走向是“放活科研机构,放活科技人员”,也鲜明地提出要促进科技成果转化。1985年中共中央发布的《关于科学技术体制改革的决定》进一步明确科技体制改革的根本目的是让科技成果迅速、广泛地应用于生产。

——两则材料均摘自温兴琦《新中国成立70周年我国科技成果转化发展历程回顾与展望》

(1)根据材料和所学知识,分别概括改革开放前后国家科技成果转化政策的特点。

(2)根据材料和所学知识,分析改革开放前后国家科技成果转化政策不同的原因。

材料一 16世纪以来,荷兰制图学快速发展。1600年,莱顿大学设立地图制作学,聘请大量相关学者进行教学。1602年荷兰东印度公司建立后,要求商人在航海图中记录见闻,并绘制航海地图。1617年东印度公司收集最新的地图资料并发展制图学。阿姆斯特丹的布勒家族以出版欧洲不同语言的地图、航海图和航海作品闻名。由于航海图出售行业逐渐衰落,布勒开始出版世界地图集。布勒家族在1634年出版收录160幅世界地图的地图集,次年又补充了49幅并使用荷兰语、法语、拉丁语和德语进行出版。

——据[英]马里奥・T・努尔米宁《欧洲地图里的世界文明史》等

材料二 康熙帝在遏制沙俄入侵和划定边界过程中,于1686年开始修订《大清一统志》。1708年,康熙亲自主持,以传教士雷孝思、托马斯等为主力,实测编纂了《皇舆全览图》。此图采用梯形投影法,以经过北京的经线作为本初子午线,按11:140万-150万的比例绘制。乾隆末年,与毗邻西藏、新疆等地的国家划定清晰的线状边界,并以条约确认。嘉庆时,参校乾隆至嘉庆时舆地变更状况绘制成《皇舆全图》。相对于“康熙图”、“乾隆图”,“嘉庆图”标出了盛清疆界:北到外兴安岭,西到帕米尔和后藏的阿里地区,东到库页岛,南到南海。“嘉庆图”之登场……意味着中国疆域最终形成的空间最终奠定。清代地图的绘制,既是对清帝“天朝尺土俱归版籍,疆址森然,即岛屿沙洲,亦必划界分疆,各有专属”之思想意识的诠释,亦即清帝国的疆域与边界己由上诸“舆图”所廓清,更是康雍乾嘉诸帝等最高统治者对其所具备的清晰的疆域有限观、边界线状观、边民乃国民(臣民)意识所进行的一次有意识有计划地学理与法理确定,标志着清帝国已具备近代意义上的民族国家基本要素——领上、主权和国民意识,清帝国的疆域、边界已经取得了国际法意义上的国家承认。

——摘编自于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》等

(1)根据材料一,概括荷兰地图绘制的变化,并结合所学知识简析其原因。

(2)根据材料二,概括清代地图绘制的特点,并结合所学知识说明其意义。