材料一 1932年政府声明,中国派出代表团参加奥运会的宗旨包括

(1)打破日本利用奥运会将傀儡政权合法化的阴谋。

(2)有一个中国人参赛标志着一个新时代的开始。30年代“体育救国”的口号响彻全国。

材料二 1954年周恩来在一次国务院会议上说:“运动不只是为了个人的身体健康,而且是为了保卫祖国,建设社会主义,这是一个政治任务。”50年代,清华大学提出“每天锻炼一小时,健康工作五十年”的口号。

材料三 1980年,中国国家体育运动委员会打造出“冲出亚洲,走向世界”新口号。1981年至1986年,中国女排创下“五连冠”。“学习女排、振兴中华”,全社会掀起一股学习中国女排的热潮。

2001年新华社在社论中高呼:“申办奥运会的竞争,实际上是一场综合国力、经济潜力、科技实力、文化魅力的竞争,是一场国家形象和民族地位的竞争。”

依据上述材料,结合所学,评析近代以来体育观念的历史变迁。材料一 1807年,怀特布雷特向议会提交用公款资助建立国民教育的提案,虽然该提案未获通过,但却推动了自愿为国家提供普及初等教育社团的建立。1830年,辉格党上台,贵族被迫与正在兴起的工商业资产阶级分享权力。1832年,议会改革议案扩大了选举权。1833年,在舆论压力下,议会终于通过2万英镑的教育拨款,1839年该项拨款增至3万英镑,并成立了“枢密院教育委员会”-英国第一个国家监督和管理教育的机构。1858年,教育委员会设立教育行政部,加强对民众教育的管理。1862年,议会通过教育修正案,教育投入被纳入正常的以征税为保障的立法轨道。1880年,英国实施小学义务教育法。

——摘编自谢天冰《试论英国教育体制的近代化》

材料二 洋务运动时期,洋务派共创办各类学堂37所,其中外语学堂8所,专门技术学堂11所,军事技术学堂18所。从时间上看,19世纪70年代以前,洋务教育以办外语学堂为主,七八十年代,洋务教育的覆盖面越来越广,有技术、军事、医学、工程学、矿学、电学等。甲午战争后,清朝创办的学堂已开始注意学堂的不同等级之分,如天津中西学堂、南洋公学,苏州、无锡等地出现的三等公学堂,一个较完整的学制系统已经形成。到1901年,逐渐出现了门类明确的小学、中学、大学堂和女塾,学堂逐渐走向系统化。这一时期,清朝还创办了大量的农业类、商业类学堂,学堂的门类更加广泛。举凡工、商、农、桑、矿、声、医、化、光、电、格致各目均有学堂,近代教育趋向系统化。

——摘编自张雪蓉《论洋务时期的教育建设》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明英国近代教育发展的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中英近代教育的异同点。

(3)根据材料并结合所学知识,简析晚清时期中国教育发展的历史意义。

3 . 材料 吴贻芳(1893~1985年),曾任金陵女子大学校长23年。金陵女子大学的办学经费完全依赖外国教会,她重新解释了校训“厚生”的含义,强调“用自己的智慧和能力帮助他人和社会”。她改变了“三从四德”的女子教育内容,制定了严格的考试招生制度及学籍管理规定,同时,又实行弹性学分制。抗战时期,吴贻芳以“努力读书,后援抗日”为教育宗旨,增设了家政、儿童福利和社会系等社会服务类专业。她坚持教育应着眼于人的整体性和知识的综合性,主张通识教育与专才教育相结合。她认为学校不仅应关心学生的学业长进,而且也要对学生的身心成长付出全方位的关怀。她说人格教育的实现,学校尤其应当注重慎微的陶冶,才能使学生整个的人生有良好的发展。她平时能够以身作则,小到日常言谈举止,大到国家使命,都给学生树立了很好的榜样。

——摘编自詹丽萍《吴贻芳高等教育思想研究》

(1)根据材料,概括吴贻芳的教育思想。

(2)根据材料并结合所学知识,分析影响吴贻芳教育思想的主要因素。

材料一 特别值得一提的是宋代书院,作为教育机构中重要的一环,培养了许多人才。由于书院实行自由讲学,讲求相互辩论,一些名儒往往在书院就各种学术问题展开讨论,这对宋代学术的发展有着难以估量的积极作用。书院对学生入学不做限制,一些贫困学生甚至可以寄读,这有利于教育的普及。从中央到地方对教育的重视,使得宋朝各类学校众多,管理规范,既培养了大批人才,也促进了宋代文化的繁荣。

——游彪:《宋史:文治昌盛武功弱势》

材料二 近代以来,西方资产阶级的独立自由、天赋人权、男女平等思想通过戊戌维新思想解放的浪潮也波及了女性世界。在新思想的影响下,许多妇女认识到“男女平等,各有独立之权”,她们向往西方国家妇女在教育、法律、工作、婚姻甚至参政等方面的权利。妇女自身所以受到沉重压迫迫使她们深切认识到:要改变在家庭、社会中的从属地位,就必须接受教育、掌握知识技术。这种发自内心的迫切要求激励着广大有志女子勇敢的跨出国门,奔向先进的西方求学。

——刘杰:《浅谈中国近现代的女子留学教育》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院特点,并简析宋代书院的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国女子留学的原因。

材料一 据《礼记》载,西周“大夫七十而致事(仕)”。秦汉以降,官吏可以通过见功与赏、因能授官而入仕,告老还乡、因病乞退的致仕制度也逐渐发展起来。唐时已有“年虽少形容衰老者,亦听致仕”等规定。明洪武十三年诏令,“文武官年六十以上者听致仕”。依清制,凡文官六十岁令致仕;武官则官职愈低,致仕愈早。综观历朝,官员愤而致仕者有之,退而复用者有之,圣意强留者有之,贪墨恋栈者亦有之。

——摘编自沈星棣《中国古代官吏退休制度史》

材料二 民国时期,从北京政府的《文官恤金令》到南京国民政府的《官吏恤金条例》《公务员退休法》等,公务员退休的相关法规条例陆续出台。1926年,广东国民政府公布《学校职教员养老金及恤金条例》;1944年,为解决覆盖面过小的问题,南京国民政府修正并颁布《学校教职员退休条例》。然而,民国时期政权更迭、社会动荡,经济的衰败也使国家财政捉襟见肘,退休金常难以兑现。1950年,中央人民政府发布《关于退休人员处理办法的通知》,使用于过去有退休金的机关,铁路、海关、邮局等单位的职工,中华人民共和国的退休制度由此发轫。

——摘编自柯龙山《民国时期公务员退休制度探略》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代退休制度的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,评价民国时期的退休制度。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对退休制度的认识。

6 . 材料 清末,封建教育制度已经走到了穷途末路,加之帝国主义侵略日益加紧,民众对清政的不满情绪日益高涨。为消弭革命,清政府于1901年颁布“兴学诏书”,拉开了教育制度改革的序幕,诏令颁行后,全国各地新式学堂纷纷建立。1903年,清政府颁布“癸卵学制”。1905年清帝谕令:“所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止”。同年,清政府设立学部,地方上设劝学所以推广教育,中小学堂增加了外国语、博物、理化、法制等课程;大学堂所授则几乎都是近代科学。经过十余年的教育改革,一套完整的近代教育体制在中国大地上建立起来,许多教育改革措施为后来的中华民国所保留和沿用,新教育使广大青年不再围于封建传统,对政治风云变幻异常敏感。然而,教学过程中仍贯彻“忠君”、“尊孔”的思想,读经讲经占课程很大比例.

——摘编自白水、周飞《清末教育制度改革及其历史意义》

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清政府推行教育制度改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简评清末教育制度改革。

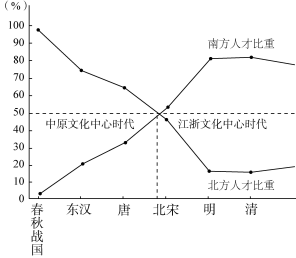

材料一 南北方人才比重示意图

宋代人才部分地区分布变化简表

| 关中区 | (二路) | 江北区 | (十路) | 四川区 | (四路) | 江南区 | (八路) | |

| 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |

| 宋初至澶谰之盟 (公元960—1004) | 37 | 35.24 | 330 | 38.9 | 36 | 17.3 | 140 | 6.28 |

| 澧渊之盟至绍兴和议 (公元1004—1140 | 41 | 39.05 | 390 | 46.04 | 81 | 39.13 | 923 | 41.39 |

| 绍兴和议至宋末 (公元1140—1279) | 27 | 25.71 | 127 | 15 | 90 | 43.48 | 1167 | 52.33 |

| 总计 | 105 | 100 | 847 | 100 | 207 | 100 | 2230 | 100 |

——肖化忠《宋代人才的地域分布及其规律》

材料二 以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘攽、刘恕、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

材料三 人才问题历来为政治家和思想家所重视,但衡量人才的标准,不同的时代、不同的历史时期有不同的内涵。在中国古代出现了“论德而定次,是能而授官”“学行兼优”“治天下以人才为本,求材以教导为先导”“欲木之常茂者,必培其根”“半部论语治天下”等观念,体现了不同的价值取向,对中国社会产生了深远的影响。

——摘编自黄启昌《中国古代人才统计中的价值取向》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评述中国古代人才的价值取向。

材料一 洪武八年(1375年)正月,明太祖认为京师及府、州、县皆有学,而乡社之民未睹教化,所以诏谕全国,命有司仿古家塾、党痒(学校)之制,更立社学(学堂由乡社自行筹建),延师儒以教民间子弟,兼读《御制大诰》及本朝律令。正统元年(1436年),明英宗命各处提学官及司、府、州、县官严督社学,不许废弛,其俊秀向学者,许补儒学生员。成化元年(1465年),明宪宗令民间子弟愿入社学者听,其贫乏不愿者勿强。

——摘编自曹大为等主编《中国大通史》

材料二 19世纪末,在维新派创办的《时务报》《湘报》等报上,有不少提倡教育救国的文章。甚至一些趋新的封建官僚,如张之洞、陈宝箴等人,也在呼吁改革科举制度和兴办新式教育。20世纪初,不仅改良派、立宪派继续鼓吹,而且一些革命派也在积极呼吁。1901年,中国最早的教育专业杂志《教育世界》开宗明义地宣称:“无人才不成世界,无教育不得人才。”此类言论,在当时各种报刊上比比皆是,由此而使教育救国思潮得以勃发奔涌。

——摘编自张海鹏《中国近代通史》

材料三 邓小平复出主管科教事业后,以宽广的世界眼光注视着新科技革命的进展,指出现代科学技术正在经历着一场伟大的革命,现代社会生产力的巨大发展最主要的是靠科学的力量、技术的力量。

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代前期发展社学教育的措施与目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清末教育救国思潮兴起的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明邓小平复出主管科教事业的意义。

材料一 唐代部分武官入仕简表

| 人物介绍 | 入仕途径 |

| 契苾何力,原为铁勒族契苾部可汗。 | 率部归顺唐朝,授左领军卫将军,贞观九年(635年)讨吐谷浑于赦水川,贞观十四年为葱山道副大总管,与讨高昌,平之。 |

| 张万福,以父祖业儒皆不达,不喜为书生,年十七八,转学骑射。 | 从军辽东有功,为将而还。大历三年(768年),为和州刺史,行营防御使。 |

| 薛平,唐朝名将薛仁贵曾孙,其父薛嵩曾官拜相卫洛邢等州节度使,封高平郡王。 | 少以门荫为磁州刺史。王师讨蔡,数战有功。进检校司徒,更封韩召拜太子太保。 |

——摘编自《旧唐书》《新唐书》

材料二 从留学生当中遴选官吏是清末“新政”的重要举措。1901年上谕称:留学生“如果学成得有优等凭照回华,准照派出洋学生一体考验奖励,均候旨分别赏给进士、举人各项出身,以备任用,而资鼓舞”。1908年奏行《游学毕业生廷试录用章程》,提出“东西国之医科、工科、格致科、农科大学毕业生及各项高等实业学堂毕业者,往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”。1909年,规定对留日归来的学生须加试日文,以资甄别。

——摘编自荆月新《清末留学生选官制度的机制创新及其局限》

(1)根据材料一并结合所学,概括唐代武官入仕的主要途径及其原因。

(2)根据材料二并结合所学,归纳新政期间留学生选官机制特点,并评价该机制。