材料一 汉代豪强是一个不断变化的社会阶层。起初,他们是民中之“豪”,首先强在其财势,“以末致财,用本守之”,兼并大量田产,“与民争利天下”;其次强在族势,“汉代豪强往往不只是一两个人,而是一个大宗族”,“雄张闾里”,成为离心力量,他们还恃财“买复”,享受免役特权。高祖刘邦与功臣列侯们推行“贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。市井之子孙亦不得仕宦为吏”等打击豪强的政策。汉武帝继续大力加强中央集权,推行了一系列打击豪强的政策。

材料二 列侯是仅次于诸侯王的第二等贵族爵。西汉昭宣以后,非豪强出身的列侯及其后代通过兼并土地,经营工商业,以及宗族势力的壮大而成为豪强;一些豪强通过军功、裙带关系、世传经学而受封为列侯,成为豪强在“庙堂”中的代理人。在联合镇压了黄巾起义后,上层列侯纷纷抛弃中央的荣位虚职,积极攫取州郡牧守的职位,企图割据一方;地方豪强的军事力量得到迅猛发展,同时也积极投靠那些掌握地方实权的上层列侯。而后,曹操、孙权、刘备等分别联合不同的豪强地主武装壮大了自己的政治力量。

——以上均摘编自秦铁柱《汉代列侯与豪强关系刍议》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括西汉政府抑制豪强势力的原因及其主要措施。(2)根据上述材料,概括汉代列侯与豪强之间关系的变化,分析东汉末年豪强势力发展的主要影响。

材料一 古代丝绸之路形成之初依赖于国家政治、军事等方面的诉求,政治动机大于经济利益需求。在随后的汉与大宛、龟兹等西域地区之间最初的经济和文化交流活动中,逐渐出现了“天子好宛马,使者相望于道”的场景。最终丝绸之路拓展为中国向外输出丝绸、瓷器、茶叶、冶铁等商品和技术及输入香料、作物、宗教、艺术等的东西方交流与合作之路。

——摘编自王超《中国古代丝绸之路的概念、特点及其对“一带一路”建设的启示》

材料二 隋唐以后,陆上丝绸之路日益阻塞,海上运输逐渐兴盛,至宋朝,我国通过海运基本形成了以丝绸、瓷器、茶叶为主的多元化对外产品出口格局。此时,海上丝绸之路不仅有通往日本、朝鲜等地的东海航线,还有通往东南亚、南亚、西亚乃至东北非洲等地的南海航线。此外,政府还在沿海港口置市舶司,以“掌善货贸易之事”。但从明中期开始,海上丝绸之路由盛转衰。虽然在清朝经历了短暂的复兴,却又不得不面对闭关锁国等政策并逐渐陷入了最低谷。这一时期出口的商品仍以茶叶、丝绸、土布和瓷器等为主。

——摘编自张诗雨《海上丝绸之路上的商品交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代丝绸之路开辟、发展的主观目的和客观效果。(2)根据材料二并结合所学知识,简述宋代丝绸之路发生的主要变化及其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代丝绸之路兴衰历程的认识。

材料一 孔子要求学生:“苟志于仁矣,无恶也。”孔子希望恢复“礼乐征伐自天子出”和建立一个“行夏之时,乘股之辂,服周之冕,乐则韶武”的东周,但他周游列国,到处碰壁。武帝初时,提倡儒学,董仲舒号称大儒,也建议“罢黜百家,独尊儒术”,这是为了适应统一大帝国的需要。从此以后,先秦儒学不绝如缕。

——摘编自赵光贤《先秦儒家思想的几个特点》

材料二 儒家思想的兴灭继绝、乃至进一步的发展,只能尝试用经典诠释的方法“唤醒”沉寂的文本,“逼显”出更为深刻的意义,从而实现其精神层面的现代转换。

——景海峰《儒家思想现代诠释的哲学化路径及其意义》

材料三 王阳明提出“心即理”以及由此推出“致良知”都是要求个体自觉发挥自身的能动性去承担与落实内涵的普遍天理。顾炎武、黄宗羲和王夫之等人提倡一种“兼顾个性与社会和谐的‘大我’观”,他们更多地强调了个人对于民族与文化的群体责任意识,批判那种外在化、形式化、以人为规范的条理规约来规范各个不同的个体生命的做法。

——摘编自鹿博《“主体性”思维的演化与明清儒学的转型》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括孔子的主要思想,并结合所学知识,分析“从此以后,先秦儒学不绝如缕”的主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,说明北宋时期儒学发展面临的主要困境,指出这一时期儒学家们提出的口号及朱熹“‘唤醒’沉寂的文本”的合称。

(3)据材料三,概括王阳明的主要观点,并结合所学知识,指出顾炎武、黄宗羲等人提倡的“兼顾个性与社会和谐的‘大我’观”。

材料 秦朝以法家思想为指导夺得天下,想继续以法家思想治理天下却失败了。西汉初年的文景之治则崇尚黄老思想而休养生息,但用来打天下的法家思想并不适合长治久安,历史最终还是选择了儒家-不是通过战争和强力取胜来“选择”,而是通过对和平与道德的愿景来选择。董仲舒在“天人三策”中提出了两条建议:一是在政治上的“独尊儒术”;二是提出按德性和学问的标准建立常规和制度化的察举。这上述两点也就是“汉制”有别于“秦制”的基本特点。

——摘编自何怀宏《周文与汉制:传统中国的道路》

(1)根据材料并结合所学知识,指出与秦朝相比,汉代治国思想和制度的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,分析治国思想和制度变化的意义。

材料一 汉初,河西走廊为匈奴所占,与西方的道路难以直达。汉武帝即位后,不断反击和进攻匈奴,匈奴被迫向北迁移。张骞“凿空”西域后,中国的丝绸和蚕桑技术、铁器、釉陶、井渠法和造纸术都陆续西传。中亚、西亚的特产如胡桃(核桃)、石榴、芝麻、黄瓜、大蒜、胡萝卜、胡豆(蚕豆)、橄榄、胡椒、苜蓿等也先后传到中国。大宛的“汗血马”、非洲的鸵鸟、狮子以及西方的宝石、香料等也由西域古国赠献而来。史书称武帝时的长安集市“殊方异类,至于三万里”。

——摘编自詹子庆《中国古代历史上册》

材料二 “黑石号”是1998年在印尼附近海域打捞出水的一艘来自阿拉伯的唐代沉船。根据船身结构推测,“黑石号”可能是当时印度或阿拉伯造的单桅缝合帆船。依据航运线路分析,学者普遍认为“黑石号”应该是从扬州出港,目的地是波斯湾,沉船年代确认为9世纪上半叶。船上满载中国货物,仅瓷器就达67000件,产地包括湖南长沙窑、浙江越窑、河北邢窑和广东地方窑等。出水的诸多瓷器,其图案与纹饰都带有明显的阿拉伯风格,如飞鸟、摩羯鱼等。“黑石号”承载的宝藏印证了唐代中国和印度洋西北岸的西亚、北非诸国已存在规模巨大的海运贸易。

——摘编自周靖、罗明《中外历史一百讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析该时期中外经济文化交流发展较快的原因(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明“黑石号”考古发现的史料价值;如果继续深入研究,确证“黑石号”是从扬州出发的,你认为还需要补充哪些类型的史料,请至少列出两种。

材料一 西汉初立,汉高祖废弃了秦的监御史制度。汉武帝中后期,中央统辖的郡县数量较汉初大增。为了避免形成新的分权势力,加强对郡县的控制,元封五年(前106)汉武帝把全国除三辅、三河和弘农郡以外的地区分为十三州部,每个州部为一个监察区,设置刺史一人。刺史每年八月自京师去地方巡视所部郡国,检查吏治和地方治安。

——摘编自岳庆平主编《中国大通史》(秦汉)

材料二 地方监察是否保持独立和有效的功能,对中央与地方的关系具有制约作用。秦汉至明清的地方监察官可分为两个类型:一是在地方行政官府内置监察官。如秦郡监御史、两宋州通判。二是在地方行政官府以外另设较大的监察区和专职监察官。两汉以后的多数地方监察官均属后一类。如西汉十三部州刺史,唐前期十道采访使、观察使,元行御史台和二十二道肃政廉访使司,明清十三道监察御史。此外,监察区划分范围大小,也会影响朝廷对地方官的监察效能。一般地说,监察区划较大,数量较少,便于朝廷指挥控驭。但相应地,区划较大,监察官难以尽巡辖区,也会造成监察漏洞。

——摘编自李治安《论古代中央与地方关系的演化和若干制约因素》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明汉武帝设置刺史制度的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述秦汉至明清地方监察保持独立和有效所采取的措施及其作用。

材料 汉高祖“约法省禁,轻田租,十五而税一”,这是对秦朝“收泰半之赋”的减轻。汉文帝“赐天下民,今年田租之半”,至汉景帝二年十三年无田租。汉武帝时更改田制,将各地大小不等的划亩标准(多为百步一亩)统一定为240步一亩,亩的面积增加,而租额大体仍旧,这样田租占亩产量的比率实际上又大大低于三十税一。汉初赋的征收标准为:民年15至56岁,每年出赋120钱,称算赋,为置库兵车马。汉武帝时财用不足,增加了许多名目。汉初规定14岁以下(大多数时候起征年龄为7岁)出20钱(汉武帝时增至25钱),称口赋。《汉书》记载:“武帝征伐四夷,民产子三岁,则出口钱”,《汉仪注》记载:“民年七至十四岁出口赋钱,人二十三,二十钱食天子,其三钱,武帝加钱,以补车骑马”,结果“民困重,至于生子辄杀”。成年男子为政府负担的徭役,主要有三种:一为“正卒”,指两年兵役,一年在本地,一年赴京为卫士;二为“戍边”,亦为兵役,一生中需赴边疆戍守一年;三为力役,每年在本地从事一个月的无偿劳动,一月期满轮代,是为更役,更卒可纳钱代役,称为“更赋”。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括西汉前期赋役制度改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述汉武帝时期赋役制度改革的影响。

(1)根据材料一,概括秦始皇巩固统一的措施。说出该措施的影响。

(2)汉武帝将铸币权收归中央,铸造了什么货币?根据材料二,概括汉武帝将铸币权收归中央的影响?

(3)根据材料三,概括唐太宗实行的民族政策的特点。列举一项唐太宗处理民族关系的具体措施。

(4)根据材料四反映清初哪一重要历史事件?为加强对西藏的管辖,清政府还有哪些措施?

材料一 西域道通以后,天山南北地区第一次与内地为一体,在中国历史上具有非常深适的意义。除此以外,中原同西域乃至更远地区之间,经济。文化联系日益密切。西域的葡萄、石榴、苜稽、胡丘、胡麻、胡瓜、胡蒜、胡桃等植物,陆续向东土移植;西域的良马、索驼、各种奇禽异兽以及名贵的毛贸品,也都源源东来。以后,佛教和佛教艺术也经中亚传到西域,再向东土传播,对于中国文化发生了根大的影响。中原地区则向西域输送大量的丝织品和金属工具,并把铸铁、畲井(包括并渠)的技术传到西域。这种频繁的经济、文化交流,促进了西域社会的进步,也丰富了中原汉人的物质生活和精神生活。

——摘编自翦伯赞主编《中国史纲要(上、下)册》

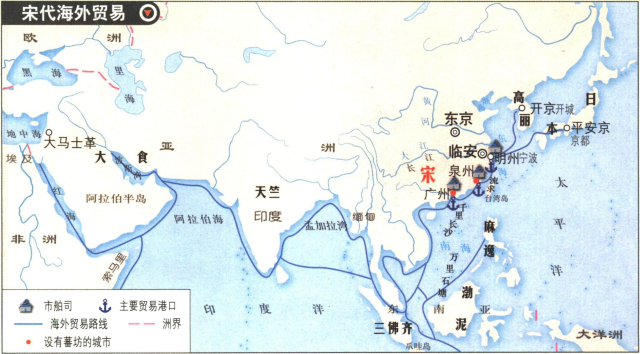

材料二 宋朝对外贸易示意图

(1)根据材料一,概括说明西汉丝绸之路开辟的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳宋朝对外贸易的特点。

材料一 “教化”一词在董仲舒著作中出现频率很高。他指出:“凡以教化不立而万民不正也。……古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。”并反复强调:“今万民之性,待外教然后能善。”“天下所未和平者,天子之教化不政也。”“王者承天意以从事,故任德教而不任刑。”“春秋之所治,人与我也。所以治人与我者,仁与义也。以仁安人,以义正我。”“不养士而欲求贤,譬犹不(琢)玉而求文采也”,而“太学者,贤士之所关也,教化之本原也”。

——摘编自朱人求《董仲舒教化哲学研究》

材料二 “二程”关注国家前途,强调“帝王之道,教化为本”,多次直言上疏,用自己的思想学说影响皇帝,提出“格君心之非”“王道治国”等一系列政治举措和治理模式。程颢认为“得贤才为本”,请求皇帝兴办学校。在官吏的德才关系问题上,“二程”强调修己之道,以德为先。程颐呼吁要将“宽赋役”“劝农桑”等措施作为重民保民、治理天下的要务,实现富裕的同时才能进行道德教化。还提出了“饿死事小,失节事大”的婚姻妇女观。程颐指出,圣人虽然崇尚道德教化,但是也不能轻视刑罚的作用,应该在先有刑罚的基础上进行德化。

——摘编自丁静《二程教化思想及其当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明董仲舒教化思想提出的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳董仲舒与“二程”教化思想的相同之处,并简评“二程”教化思想。