材料一 明朝的学术界“谈良知者盈天下”,士人中出现了“凭虚见而忽躬行,甚至越绳墨自恣”的现象,由此引发了一些儒学家的强烈不满。他们在对宋明儒学的反省和批判中,积极致力于“儒学精神的重建”。例如顾宪成把关注国事、天下事放在首位,提出“天下之是非,自当听之天下”的口号,他还认为把孔孟之道说成“万世无弊”的绝对真理是错误的,任何思想在发展和传承中都会出现“失真”。他和其他东林学者力求把讲学与救世情结结合起来的学术努力,反映了晚明儒学发展的新动向。

——摘编自姜林祥苗润田《中国儒学史明清卷》

材料二 维新人士从对封建礼教的批判到对儒学经典的批判,将孔子与后世儒家割裂,挖空了传统儒学的内核。他们提出后世儒家失去了“孔子真精神”与“儒教真义”,继而提出“孔教复原”即恢复“孔子真精神”。康有为鼓吹孔教本来是完美无缺的,孔子的真精神被之后的历代儒家所抛弃。在康有为等维新人士的理论宣称中,各个时期的儒家经典与儒家圣贤都受到了批判,孔子成了孤军奋战的“孤家寡人”。

——摘编自李博《试论近代儒学的危机与流变(1840~1919)》

材料三 五四运动对以儒学为代表的传统文化进行了批判,但并未完全摧毁李大钊对儒学价值观的肯定。学贯中西的他结合当时中国的国情,提出了自己对待儒学的独特观点,他既肯定和尊重儒学的“真理”,也对其中的“糟粕”进行了反思和批评。基于这些思考,他从理性的角度出发,提出了儒学与西方学说相结合的主张,“期与东西文明之调和有所裨助,以尽对于世界文明二次之贡献”。

——摘编自姚文兴《论李大钊的儒学观》

(1)结合所学知识,分析材料一、二、三中学者对儒学态度反映出的时代背景。(2)结合所学知识,分别说明上述材料中“儒学精神的重建”“孔教复原”“东西文明调和”的内涵,并予以评价。

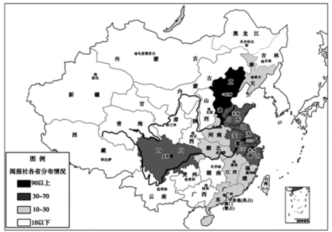

材料一

材料二 1898——1911年阅报社社名情况表(部分)

社名 | 数量 | 社名 | 数量 | 社名 | 数量 | 社名 | 数量 |

益智 | 4 | 盼醒 | 1 | 梦醒 | 1 | 濬智 | 1 |

爱国 | 3 | 医愚 | 1 | 启蒙 | 1 | 警梦 | 1 |

爱群 | 2 | 进化 | 1 | 省智 | 1 | 新智 | 1 |

开智 | 2 | 启新 | 1 | 启智 | 1 | 醒群 | 1 |

——以上材料均据徐明涛《清末阅报社考察(1898—1911)》整理

指出阅报社在地域分布上的特点,并从材料三反映的时代诉求的角度说明其原因。材料

| 命题 | 解读 |

| 多因素的互动耦合引发成功改革 | 若没有较强主体力量难以确保政策的连贯性;较好的初始条件与较大的创新力度间有显著的替代关系;较复杂的外部环境并不会造成显著阻碍,反而能成为变革的驱动力;“创新力度”作为辅助条件,其大小并不必然导致改革的成败,要与其他条件协调才能生效 |

| 强主体的改革容易成功 | 在封建集权制国家,皇权至高无上,人治色彩浓厚,帝国权力的实际主宰者(不一定是皇帝)对于改革所持的态度就显得尤为重要 |

| 改革措施、过程要求与创新力度相辅相成 | 一方面,措施过少会导致失败,即未及时变革、配套措施不足容易失败;另一方面,在弱主体的前提下,措施过多则会加速失败。这意味着成功的改革需要措施数量、主体力量和适度创新相匹配 |

| 改革呈现历史周期律,王朝初期的改革容易成功 | 一般来说,王朝初期的改革容易成功,所以改革要选择恰当的时机,文景之治、光武中兴和贞观之治均处于王朝的前期,初期的改革更能发挥基础优势,或者及时逆转劣势 |

| 核心条件的缺失致使改革失败 | 失败改革的分析有四个核心条件(较差的初始条件、较弱主体力量、较少变革措施、较低执行要求) |

——摘编自徐国冲、潘玲珑《改革是怎样炼成的?——基于中国历史上重大改革的定性比较分析》

上表是学者对中国历史上重大改革考察后提出的命题及解读,根据材料,提取一个关于变法和改革的观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,表述成文;论述充分,史实准确)| A.维护民权是变法的最终归宿 | B.通过革命活动挽救民族危机 |

| C.改良风俗壮大变法社会基础 | D.进行组织建设凝聚变法力量 |

| A.研究历史文献不能还原历史真相 | B.历史研究需要去伪存真 |

| C.综合多种史料即可得出合理结论 | D.考古发现才能佐证历史 |

| A.动摇了封建统治的基础 | B.提供了反清斗争的理论依据 |

| C.突破了中体西用的藩篱 | D.揭示了甲午战争失败的原因 |

| 人物 | 主张 |

| 严复 | “国者,斯民之公产也” |

| 谭嗣同 | “君”的产生应是由民“共举”,如有违民意,民可“共废之” |

| 梁启超 | 中国欲锻造人民爱国的“国魂”,必须首先要“使国家成为人民之国家” |

| A.将维新变法思想与救亡图存相结合 | B.为革命提供了理论依据 |

| C.有利于构建民众对现代国家的认同 | D.表明君主立宪时机成熟 |

材料 在外力冲击下的中国现代化思潮和运动表现出一种回应外国侵略的民族自救的特征。也就是说,这种回应的目的,在很大的程度上是为了拯救民族危机。有的论者以此特征,把中国的现代化称之为一种“防御式的现代化”、即一种被动的现代化。在近代中国,西方的侵略的确是构成中国现代化的两大障碍之一(另一障碍是中国的封建主义)。所以,这种以挽救民族危机为动力或目的的现代化运动乃是中国近代社会的发展使然。“防卫型现代化”的特征对中国现代化的价值判断产生了负面的影响。这就是因为“防卫”的需要,“民族主义”或“文化本位”的情结始终制约着近代中国人对现代化价值的选择。这在很大的程度上妨碍了近代中国从对西方文化及西方的现代化进程进行深入而客观的了解,因此也在较大的程度上制约了中国现代化思潮与运动的深入发展。

——摘编自王继平《晚清中国现代化思潮的文化视角》

根据材料并结合中国近代史的知识,就材料整体或部分信息拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据;阐述完整,表达清晰)| A.将追求民主与救亡图存相联系 | B.意在揭示西方国家强大的原因 |

| C.强调发展国民教育的重要意义 | D.救国思想深受传统文化的影响 |

材料一:北宋景德四年(公元1007年),绩溪人胡忠在徽州创建了安徽省最早的桂枝书院。此后,这种我国封建社会所特有的教育组织就扎根于徽州大地,至1906年各书院均改办学堂为止,前后延续了九百年。徽州书院大致可分为三大类型:地方官员牵头,民间助资兴建;世家望族为方便族中子弟就读、培养士子业儒入仕举办的各种家族式书院;徽州理学家因讲学和传播理学需要,由讲学者本人或其弟子所创办的书院。其中以歙县紫阳书院最为著名,自1246年创建以来,一直是新安理学的中心。徽州书院以儒家经义为教学的核心内容。讲授重点为四书、六经。书院大多宗法朱熹白鹿洞书院学规,采取自主钻研、相互问答、集中讲解的教学方法。这些凝聚着先人智慧的精华,在古徽州大地上历经几百年的传递与强化,形成了一些独具特色的优良教育传统。

——摘编自姚辉《徽州书院教育研究》

材料二:1898年,清政府颁布《京师大学堂章程》,京师大学堂正式创立。但它真正实施科学教育是在1902年之后。京师大学堂在课程的设置上有算学,格致学、政治学(含法律学)、地理学、农学等共10门课程,另设英、法、俄、德、日五种外语,增加了许多西学课程,缩减了经学课的比重。京师大学堂中科学课程的教学比较注重实验和观察等科学教育方法,为了培养学生运用知识于实际以及动手操作能力,学堂于1907年成立了“博物品实习科”,教学使用的模型、标本和图画都由学生自己动手制作。经过十多年的发展,京师大学堂的科学教育体制日臻完备,从知识结构、思维习惯、价值观念直至行为方式等方面,为近代中国的社会改革培养了早期的科学人才,他们在不同的社会岗位上、在传递和运用科学知识上发挥了先导作用。

——摘编自吴云鹏《京师大学堂科学教育变革中的文化碰撞》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代徽州地区书院教育发展的原因及其影响。(2)根据材料二,指出与宋代书院教育相比,京师大学堂科学教育的不同之处,并结合所学知识分析其实施的背景。