材料一 中国古代民本思想有多方面内容。孔子主张“节用而爱人,使民以时”。《论语·颜渊》中说:“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?”《孟子·梁惠王下》中最早提出“忧民”,“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧”。《荀子·大略》中说:“天之生民,非为君也,天之立君,以为民也。”唐太宗李世民专门写了《民可畏论》,强调国家的安危、存亡、兴衰、功业,均取决于人民。苏轼在《上神宗皇帝书》中说:“未论行事之是非,先观众心之向背。”朱熹说:“天下之务莫大于恤民,而恤民之本,在人君正心术以立纪纲。”

——摘编自张弓《民本思想促进中华文明发展》

材料二

19世纪六七十年代,王韬等人关于民的观念呈现出新的气息。王韬提出:“故今日我国之急务,其先在治民,其次在治兵,而总其纲领,则在储材。诚以有形之仿效,固不如无形之鼓舞也;局厂之炉锤,固不如人心之机器也。”“治民之要,在乎因民之利而导之,顺民之志而通之。”王韬认为中国取士的方法必须改变,取士之法不变则无法产生真正的人才,必须改革学校制度,重视实学和政学。他把西方的君民共治看作国家富强的根本原因,因此他提出,中国要富强、要救贫,就必须开议院以通下情。

——摘编自韩丽雯《近代中国民本思想演变的机缘和桥梁——以王韬为例的思想史解读》

材料三

孙中山的民主革命思想是对传统民本思想的发展。“以民为本”是孙中山一贯的主张。从同盟会成立乃至在1924年国民党一大上改组国民党,其理论和实践活动无不体现着他对传统民本思想的发展。

——摘编自肖飞《孙中山民本思想探析》等

(1)根据材料一,分析中国古代民本思想形成和发展的意义。(2)根据材料一、二,指出与中国传统民本思想相比,王韬关于“民”的观念的新发展,并结合所学知识说明其形成的有利条件。

(3)材料三展示了孙中山将传统民本思想发展为民主思想的历史逻辑。根据材料三,简述这一历史逻辑的史实依据。

材料 辛亥革命后,根据《清室优待条例》,退位的溥仪依然居住在保和殿以北的“后庭”。1924年10月,冯玉祥发动北京政变,旋即驱逐溥仪出宫。11月20日,清室善后委员会成立,负责点查清宫物品等工作。委员长李石曾早年赴法留学时,见到法皇的狼宫在大革命后改称罗浮博物院。1925年9月29日,善后委员会决定以溥仪居住的清宫内廷为院址,尽快成立故宫博物院,杜绝清室的复辟妄想,保护国宝的安全。

故宫博物院建院时就制定了“临时组织大纲”及“董事会章程”,“理事会章程”直接借鉴西方博物馆的管理经验。1925年10月10日,故宫博物院举行开幕典礼,并向民众开放,博物院理事王正廷发言道:“敝人发生两种感想:一即真正收回民权,二即双十节之特殊纪念。”中华人民共和国成立后,故宫博物院作为世界五大博物馆之一,其收藏在世界名列前茅。故宫博物院以更加开放的姿态走向世界,确立了其在国际博物馆领域中的突出地位。

——摘编自章宏伟《从皇宫到博物院——故宫博物院的前世今生》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括故宫博物院成立的背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明故宫博物院成立的意义。

材料一 新中国成立后,文化外交被视为外交工作一翼,成立专门机构负责,由中央人民政府领导。这一时期文化外交实施“一边倒”政策,民间文化交流作为“文化先行、外交殿后"的重要手段表现活跃。由于国内外形势严峻。此时文化外交以政治与革命为中心。以宣传中国革命成果为主要目标,具有强烈的意识形态色彩,形式较为单一。大多是文艺演出、杂技等单向对外宣传。到六十年代中期,文化外交一度停顿。

材料二 十一届三中全会后,文化外交进入新时期,成为对外开放的一项重要内容。恢复建立专门机构负责文化外交并由政府统筹,交流对象遍布世界五大洲。交流渠道不仅有官方,各部门,各地方也积极参与合作,共同推进文化外交发展。到20世纪末,与160多个国家和地区有不同形式的文化往来,与数千个国际文化组织保持联系。

进入21世纪后,文化外交成为我国对外关系中继政治、经济之后的第三根支柱,推动中华文化走出去,增强中华文化国际影响力成为文化外交的主要任务。十八大以未,文化外交被提升至国家战略高度,孔子学院的建设与发展、“汉学与当代中国”座谈会等都推动了中外高端思想文化交流。特别是“一带一路”作为建设平台,更提升中国文化领域开放水平、努力构建文化交融的命达共同体。

——上述材料均摘编自杨悦《新中国文化外交70年-传承与创新》

(1)根据材料,概括指出新中国成立以来文化外交的变化。(2)根据材料并结合所学知识,简析新时期中国文化外交发生变化的原因。

材料一 公元前334年,亚历山大以希腊—马其顿联军统帅的身份开始了对波斯帝国的征服。十年征战,亚历山大将波斯帝国版图据为己有,并有所扩大。从地中海到印度河,从黑海、里海、咸海到阿拉伯海、波斯湾、红海,几乎都被囊括在亚历山大帝国下。公元前323年亚历山大突然病逝,但希腊—马其顿人对当地民族的统治格局并未改变。希腊文化成为凌驾于当地文化之上的强势文化,希腊化的进程加快了,与东方文化的交流融合日益广泛深入。希腊化世界的形成,大大便利和促进了各希腊化王国之间以及它们与周边地区的交往。由于经济、文化的交流往往超出政治统治的区域,在希腊化世界及周边地区形成了以西亚为中心、以地中海和中亚印度为两端的新的交通体系。

材料二 张骞出使西域,进入了一个和中原汉地完全不同的文化环境中,他的所见所闻,包含着希腊化文化的信息。从此,中国的丝绸、漆器、铁器、皮制品,甚至杏树、桃树的种植术都开始向西传去,有的很快就传到了罗马。而西域的各种特产、奇物、乐舞、宗教也源源不断地传入中原,其中最具希腊化文化明显特征的就是融合佛教精神和希腊造型艺术为一体的印度犍陀罗艺术,这是继张骞之后通过丝绸之路传入中原的唯一的、也是最可以明确辨认的希腊化文化信息。

——上述材料均摘编自杨巨平《亚历山大东征与丝绸之路开通》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括亚历山大东征的特点及其形成的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出张骞出使西域对中西文明交流的作用,并简析古代战争和文化传播的关系。

材料 古希腊人以希腊神话中的马神为原型。塑造了生有双翼的飞马形象。古希腊陶器上的飞马一路东行,飞过波斯,跃离粟特,走进中国,与从东向西传播的丝绸相遇。翼马纹逐渐成为两汉至隋唐时期丝绸之路沿途使用最为广泛的织锦纹样之一。从地中海沿岸到中国新疆、青海、甘肃等地,考古学家挖掘出许多织有翼马纹样的纹理细腻、图样精美的织锦实物,如图1的甘肃省博物馆馆藏唐代蓝地翼马纹织锦残片。在中国丝绸博物馆、法国里昂纺织博物馆和日本奈良法隆寺也有翼马纹织锦藏品。这一神兽形象出现在不同时空,寄寓着人们朴素天真的想象以及对自由、速度和力量的渴望。2020年,中国丝绸博物馆发起国际人文交流活动——“丝绸之路周”,借助了翼马纹设计了“丝绸之路周”的徽标,如图2。

|

|

——摘编自李启正《丝绸文化承载中外文明交流互鉴》

(1)根据材料并结合所学知识,概括翼马纹织锦的特点并简析其流行的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简述对“丝绸之路周”徽标的认识。

材料 19世纪初,美国教会掀起向海外传教的热潮,很多传教士在自己传教地区建立教会学校,为当地居民提供免费教育。美国人认为他们是上帝的选民,既然上帝选择了美国,美国就有向世界传播自身文明的天赋使命,用美国的民主自由去改造世界。在拉丁美洲诸多国家里,教育的控制权都属于国家。传教士组建美国学校之初,所有教师都由传教士担任,以培养出更多教徒。学习课程都照搬美国本土。二战前后,美国政府开始重视美国学校,学校规模不断扩大,课程内容也从单一的语言课程、神学课程、美国本土课程扩大到了拉美国家历史、地理、公民学等。在拉丁美洲的美国学校,英语虽然不是教学语言,却是一门非常重要的课程。第一次世界大战结束后,在拉美的美国人与当地居民的关系日渐增多,相互了解的需求增多,双语教学成为一种必然趋势。拉丁美洲的美国学校,本质都围绕着扩大美国在拉美地区的利益而展开。对拉美国家的人才培养和文化渗透,被包装在“慷慨”的教育援助中。曾任国防部长助理的罗伯特·布卢姆认为:“为了有效地执行我们的国家政策,对有关的文化环境和社会环境的了解是必不可少的。此外,为了使我们的政策有效,这种环境也是我们必须加以影响的要素之一。”

——摘编自王金兰《二战后美国在拉美开办美国学校的背景及特点分析》

(1)根据材料并结合所学知识,简析二战前美国在拉美开办美国学校的背景。(2)根据材料,概括美国在拉美开办美国学校的特点,结合所学知识分析其影响。

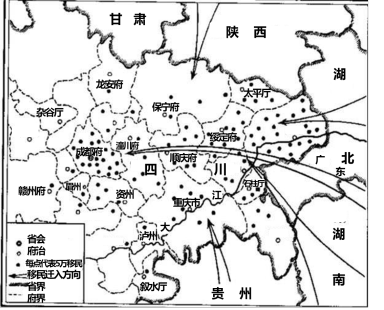

材料一 为了尽快恢复四川的社会经济,康熙年间出台了一系列优惠政策,比如康熙七年(1668年),清廷动员各级文武官员捐资迁移四川流民归籍,并予以奖励。这么做的目的在于吸引四川流民及外省客民进入四川。根据地方志的记载,此时入川的外省客民中以湖广(湖北、江西、广西)人为最多,或谓“携家入蜀者不下数十万”。因而民间长期流行着“湖广填四川”的说法。此后在雍正到乾隆初的这段时期,闽粤二省几乎每年都有成批的贫苦百姓携伴入川。雍正时,广东省仅潮、惠二府及嘉应州进川人户,一县之中,至少也有千人以上,总计则不下万余。在乾隆八年到十二年的五年间,广东、湖南二省人民,经由贵州前往四川者共二十四万三千多人。自陕西、湖北而往者,更不知有多少。

清代前期移民入川方向与分布(1776年)

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 长达20余年的反法战争在1815年结束,随之而来的是与战争联系密切的重工业及军工企业纷纷倒闭;复员的陆海军士兵加入到失业队伍中,失业人数猛增。英国政府终于改变了长期以来防止人口外流的政策,鼓励向海外殖民地移民。殖民地地广人稀,急需大批劳动力弥补其人口自然增长率的不足以发展自身的经济,殖民地敞开大门迎接英国的移民。19世纪英国移民是美国外来移民中一个有着独特经历和贡献的群体。他们拥有美国工业建设和经济发展亟需的先进技术和革新理念,并努力将这些技术和理念付诸实践。

——摘编自李翠云《19世纪的英国移民与加拿大英语》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代前期四川移民迁入的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析19世纪英国移民的原因和影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明清初国内移民和19世纪英国移民的相同点。

材料一:教育政策是阶级、国家政府产生后才产生的,由于各个历史时期的经济、政治、文化不同,每一个时期的教育政策均有时代的特征。比如,先秦“学在官府”的教育政策;自汉代大儒董仲舒提出“独尊儒术”之后,此后历朝历代的文教政策均以儒家思想为指导,隋唐儒佛道三教并立,但仍以儒学为正宗,唐太宗曾说:“己之所好,惟在尧舜之道,周孔之教”。各个朝代具体的教育政策不同,但目的一致,如秦朝”以法为教,以吏为师,焚书坑儒,书同文,行同伦”的文教政策的目的是为了加强秦朝中央政府的专制统治;汉武帝采纳董仲舒“独尊儒术、兴太学、重选举”的三大文教政策也是治国安民的需要。从历史上看,历朝历代政府重视民族文化教育问题,联系民族关系的实际,国家所处的特定阶段,基于中华民族的固有文化,在原有的基础上不断发展,与时俱进,不停探索,逐渐形成了中华民族强有力的民族凝聚力和中华民族独特的多元一体文化格局。

——摘编自廖娟《论中国古代教育政策的特点》

材料二:英国师范教育的开端是教会的慈善教育,英国私人捐助教育的现象在英国十分普遍,因而慈善学校的建立给予了大量贫苦儿童基本的教育,帮助他们适应正在转型中的社会。工业革命席卷全球后,各国家之间的竞争加剧,为了提高民众的文化水平、增强国力、弥补教会与私人办学力量的不足,英国政府更加注重发展教育。19世纪,英国大批积累了财富的资本家增加了对教育的捐赠与资助,工人阶级也增加了对子女教育费用的支出。民众教育思想的主要代表沙特爵士,面对维多利亚时代发生巨变的英国社会,他着重强调了教育对于维护英国社会稳定的重要性,主张广泛推行民众教育。19世纪晚期,英国最终确立了由地方师范学院、私人训练学院等共同组成的师范教育体系。

——摘编自付扬扬《近代英国师范教育制度的建立》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代教育政策的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代英国师范教育制度建立的主要原因。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你从中国古代教育政策和近代英国师范教育制度的建立中得到的认识。

材料一 以儒家经典为主导的正统阅读始终是中国古代阅读文化的主流。在封建社会早期,阅卖尚且是一种奢侈,把阅读作为娱乐则更是达官显贵和家境殷实的文人墨客的专利。封建社会中期以后,阅读娱乐性明显下移,尤其是明中期以后,戏曲小说成为传阅自娱的主要读物,就连女性也加入其中。……明清两代,更不乏将自己的认识和亲身感受记录在著述中的文人。当然,读者的阅读目的至少具有以上一种或兼具其中几种,而且随着社会的发展,越来越多的下层百姓,加入了阅读的行列,读书目的分化愈加明显。

——摘编自王余光主编《中国阅读通史》等

材料二 晚清的阅读革命经过了一个较长的酝酿期。新式媒体、新式出版机构及西学类书刊的增加,为阅读革命的生成提供了足够的技术支撑条件,但并未使潜在的阅读革命转化为现实。甲午一役后。为了救亡,士大夫阅读的主题逐渐由四书五经转到西学,关注的焦点正由内而外、由古而今,推崇的学问家由诸子百家转为卢梭、孟德斯鸠等,士大夫津津乐道的关键词正由仁义、纲常、名教而转为民权、自由、革命等。一场外力推动型的“阅读革命”正悄然兴起。

——摘编自闾小波《论晚清阅读革命的兴起及政治功效》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代阅读文化的主要特点及其形成原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清士大夫阅读与古代相比有何不同,并分析“阅读革命”兴起的背景。

材料— 19世纪末,一位美国作家写道:“这个大陆原来的主人现在已被白种人像圈牲口一样拘禁起来了。”这指的是美国政府对印第安人实行的保留地制度。美国政府在保留地内实行带有强迫性和种族压迫色彩的“美国化”政策:印第安人只有在教育、定居生产、宗教改造、风俗变革等方面达到设定标准,才能成为美国公民。然而,印第安人并未发生白人社会所期望的变化。

——摘编自李剑鸣《美国印第安人保留地制度的形成与作用》

材料二 1924年美国国会通过《印第安人公民法》,给予所有在美国境内出生的印第安人公民权。对此,《纽约时报》报道:“印第安人得到这样的公民权之后,脸上的笑容一定是苦涩嘲讽的”,因为印第安人认为所谓的公民权只是为了彻底取缔其保留地的一个手段。

——摘编自《美国印第安人政策档案》《纽约时报》

材料三 20世纪50年代初,美国试图再次同化印第安人,废除保留地,鼓励他们进入城市,最终仍有约半数印第安人坚持留在保留地。60年代,印第安人发起自由民权运动,美国国会在70年代先后通过法案,允许印第安人有权选择生活方式,并给予保留地自治权,但仍存在一定限制。

——摘编自(美)艾伦·布林克利《美国史》

(1)根据材料并结合所学,简析19世纪以来美国境内印第安人面临的困境。(2)根据材料并结合所学,试论美国印第安人保留地制度的演变及原因。