材料一 17世纪初一18世纪70年代,西欧移民大批涌进13个英属殖民地。,在整个17世纪,移民中半数是黑奴,他们从事烟叶、蓝锭等经济作物和水稻的种植。,20世纪30年代至大战期间,许多欧洲科学家为躲避纳粹迫害逃亡美国,其中很多人参与了美国原子武器的研制乃至阿波罗登月飞行计划。I移民使美国文化展现出丰富多彩的景象//但与此同时,有色人种还是受到了来自美国社会有增无减的凌辱、侵害、威胁和袭击。

——摘编自黄安年《外来移民和美国的发展》

材料二 二战结束初期,大量亚欧苦役劳工返回祖国,战败国日、德士兵和平民被追返回国;20世纪50年代后,随着殖民体系的瓦解,许多西方殖民者被迫回国。160年代以来,欧洲的向外移民越来越少,而亚洲、拉丁美洲和非洲向外移民显著增加,整个欧洲都在吸收大量外来移民。/70年代后,随着石油价格的迅速增长,波斯湾许多产油国由于劳工的短缺,也开始吸收外来劳工。,倒了80年代,除日本之外,东亚新兴工业化国家和地区如韩国、台湾、香港、新加坡、马来西亚和泰国等也开始大量吸收外来劳工移民。

—摘编自丘立本《国际移民的历史、现状与我国对策研究》

(1)根据材料并结合所学知识,简析外来移民对美国产生的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,任选两个时期,并对该时期的全球人口流动现象予以说明。

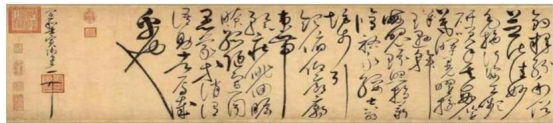

材料— 花押,指古代公文契约上的草书签名或代替签名的特定符号。宋代花押不仅体现在人民生活与贸易往来之间,还体现在朝廷公文上。宋末元初人周密在《癸辛杂识后集》中记载:“余近见先朝太祖、太宗时朝廷进呈文字,往往只押字而不书名”。北宋时,文人志士追求个性抒发、标新立异的生活方式,花押作为一种个性化与艺术化融合的产物应运而生。宋徽宗受当时文人墨客的影响,结合草书或者篆书以及古文等元素,形成“天下一人”的花押。

——摘编自华叶《“花押”谈趣》

材料二

图宋徽宗狂草作品《千字文》(部分,左侧为其花押)

从材料中提取信息,以“花押文化的作用”为题,结合所学知识加以阐述。(要求:突出主题,持论有据,表达清晰)材料 法国王室从十七世纪就将王室绘画与雕塑学院等文化机构设立在卢浮宫,在此举办各类画展、沙龙,展示王室收藏的艺术品。路易十六被送上断头台后,“自由、平等、博爱”成为新的国家格言,卢浮宫内的艺术珍宝由王室私藏变为了国家财产,参观这些珍宝也就成为了任何人不可剥夺的“公民权利”。当时主导卢浮宫改造工程的内政部长指出:“它应该成为宣传法兰西共和国之伟大的最有效的手段之一。”1803年,卢浮宫更名为“拿破仑博物馆”,随后,法国军队将包括拉斐尔、米开朗琪罗等人的画作和雕塑在内的艺术珍品源源不断带回卢浮宫,深受爱国精神感染的巴黎民众纷纷上街围观,欢呼喝彩。艺术家也为此辩护:“只有自由的人民才有资格来保管这些大师们的作品”。不过随着拿破仑在滑铁卢战败,多数掠夺而来的艺术品被迫物归原主,从此世界上再没有一个单一的地方能够集中如此多的艺术珍品。但它将国立博物馆作为国家文明象征的传统,也被英国大英博物馆、中国故宫博物院等一再复现。

——摘编自刘周岩《美术馆的起源:大众、艺术与国家》

(1)据材料,概括卢浮宫在大革命前后基本职能的变化,并结合所学知识说明其变化的原因。(2)据材料并结合所学知识,简析卢浮宫在近代法国所彰显的社会价值。

材料:利玛窦生于意大利贵族家庭,1571年进耶稣会修道,受同会前辈方济沙威略精神感召来华传教。为准备赴中国传教,利氏至葡萄牙念大学攻读法律、哲学、数学,再从里斯本经印度抵达中国。当时耶稣会远东视察员范礼安对中国与日本的传教工作,采取更符合基督徒精神的适应策略,而非对美洲异教徒的征服政策。利氏服膺教会传教策略,对文明古国的知识与道德敬佩有加,把基督精神融入中华文化成为其一生的志业。明末外国人在中国不得自由通行,利氏于1582年抵达澳门,后随葡萄牙商人船只赴广州,翌年到达当时两广的省会肇庆,在该处住下并学习中文。利氏于1598年到达北京,1601年获准在北京久住。利氏在北京工作直到1610年去世,身后获得神宗皇帝褒奖,赐地安葬于北京,成百上千的信众参加了葬礼,其中有官员徐光启和李之藻,他们是利氏的生前好友,还有其他官员和教外之人敬献花圈和唁词,其中不乏高层人士,他们视利玛窦为一位德高、正直、博学的非凡之人。

——摘编自【美】夏伯嘉著(向红艳李春圆译)《利玛窦——紫禁城里的耶稣会士》

(1)根据材料并结合所学,概括利玛窦在中国传教的方式。(2)根据材料并结合所学知识,简述利玛窦的历史贡献。

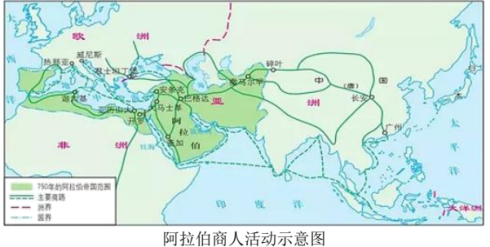

材料一 阿拉伯人通过将实力雄厚的部落结为联盟,加强了统治。在进行统治时,阿拉伯人并不拘泥于民族,而是以伊斯兰教为纽带把各个民族维系在一起,通过这种方式,阿拉伯人和波斯人建立了合作机制。这样一来,实现了由通过军事征服的“征服时代”向从事经济活动的“经济时代”转型。……阿拉伯帝国的中心从与地中海相连的地区向与印度洋相连的地区转移,印度洋被纳入阿拉伯帝国的版图,同时,阿拉伯帝国的经济活动中心也从干燥的地中海,转移到干燥地带和湿润地带的连接处,并进入将东非、西亚、印度、东南亚、中国南部连在一起的印度洋,阿拉伯帝国转型成为陆地和海洋的大商业帝国。

——摘编自(日)宫崎正胜《大国霸权:5000年世界海陆空争霸》

材料二 古代中国与阿拉伯作为亚洲两大异质文明的载体,通过贸易上的相互弥补,器物文明层面的彼此借鉴,宗教文化方面的交流融通,发掘和吸纳有益养分,满足各自所需,从而推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

——摘编自王铁铮《历史上中国与阿拉伯国家的交往及其影响》

(2)根据材料二及所学知识,用史实说明古代中国和阿拉伯推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

材料一 汉武帝时期派将军霍去病北击匈奴,夺取河西走廊,设置敦煌郡,并在郡城西面设置玉门关和阳关,扼守河西的大门。魏晋时期,中原战乱,不少大族和士人迁居河西地区,带来先进农耕工具和技术,推动敦煌的社会经济和文化发展。公元366年,僧人乐尊在敦煌城东南鸣沙山崖壁上开凿了莫高窟第一所佛窟。公元399年,东晋僧人法显等经敦煌西行取经,莫高窟作为西行者祈求道途平安的处所香火不断,日渐兴盛。隋唐时期的敦煌,呈现出国际大都市的风貌,汇聚不同的宗教、文化、艺术,招徕不同血统的民众在此定居。在统治阶级崇佛浪潮推动下掀起兴建石窟的高潮,一些大家族也争先开凿“家窟”。到武则天时期,莫高窟已经有一千多所窟龛,汇集了众多精美壁画、造像,成为佛教艺术的宝库。

——摘编整理自荣新江《敦煌学十八讲》

材料二 19世纪末,一大批西方探险家来到中国。1907年,英国探险家斯坦因深入河西走廊,在敦煌莫高窟利用王道士的无知,廉价骗购藏经洞出土敦煌写本二十四箱、绢画和丝织品等五箱。这些藏品现分藏在大英博物馆、大英图书馆等机构,藏品由各科专家编目、研究,发表大量的研究成果。斯坦因撰写五卷的考古报告《西域考古记》,还编著有《千佛洞:中国西部边境敦煌石窟寺所获之古代佛教绘画》一书。由于他在探险中有着惊人的发现,并获取大量的珍贵资料,被英国女王授予爵士勋号。1908年,法国人伯希和以白银五百两,获取写本、印本、文书、绢画等六千卷,并首次系统拍摄莫高窟照片数百张。由于伯希和通晓汉文,他获取了藏经洞中学术价值最高的经卷写本和绢本、纸本绘画,目前保存在法国国家图书馆和吉美博物馆。

——摘编整理自《敦煌藏经洞·传奇继续》

材料三 国际博物馆界公认必须严厉阻止非法贩卖考古文物、艺术品及民族工艺品,但是我们应该以不同的感受及不同的价值来看待那些在早期获得的、反映了那个时代特点的作品。长期以来,无论是通过购买还是通过捐赠等形式获得的文物已经成为保存它们的博物馆的一部分,并已延伸成为它们所在国家的遗产的一部分……呼吁归还多年来一直由博物馆收藏的文物已经成为博物馆面临的一个重要问题。虽需针对个案具体分析,但我们应该承认,博物馆不只为某一个国家的公民服务,还为每一个国家的公民服务。

——欧美18家博物馆联合签署《关于普世性博物馆的价值及重要性的宣言》

(1)根据材料一概括敦煌莫高窟成为文化艺术宝库的条件。(2)根据材料二并结合所学知识评价斯坦因等西方探险家的活动。

(3)根据材料三谈谈你对宣言的看法。

材料 东西文化接触、交流、碰撞,都曾给对方深刻的刺激和影响,在各自发展的轨迹中都曾留有对方作用的印记。

17、18世纪这两百年间,来过中国的传教士至少在1000人以上,在传教士、商人和旅行家的详细描述中,中国一片繁荣富庶,人民安居乐业,讲究道德,文明、和谐的气氛。制度完美、稳定、经久不衰。整个国家崇尚学问、重视教育,统治国家的不是贵族,而是一些有高度教养的官员,他们取得官位是通过一系列国家举行的考试获得的,这在欧洲是难以想象的。在欧洲人眼中,中国人在治国术上超过了其他所有民族。欧洲人也第一次看到孔子著作和中国经书的译本,他们发现,一个两千年前的人居然如此有见地。在欧洲人的心理上,孔子成为了18世纪启蒙时代的保护神。

——摘编自《专家武斌:中国文化曾影响了欧洲启蒙运动》

结合材料与所学知识,从世界近代史的角度,围绕“东西文化的交融”自行拟定一个主题,并进行论证。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严密,表达清楚)。材料 中世纪西欧的学校教育最初笼罩在神学迷雾之中。教会在教堂和修道院里大多附设有教会学校,主要培养神职人员,文学、艺术、法律、哲学和自然科学都是宗教神学的“婢女”。11世纪时,城市里出现了私立的行会学校、市民学校等,主要培养市民阶级的知识分子。这类学校注重商业、法律和数学知识的传授与计算的训练,有的还用本地民族语言讲授,很受人们的欢迎。与此相应,一个新的职业塾师阶层形成,他们以教育为职业,其中不少人既精通神学,也熟谙法学、古典哲学乃至自然科学。

——摘编自孟广林《世界中世纪史》(第2版)

(1)据材料,概括11世纪后西欧学校教育出现的新趋势。(2)据材料并结合所学知识,简析上述趋势产生的原因和影响。

材料一 清代前期政府想方设法破坏华侨社会,颁诏将海外华人召回或是行文至东南亚各朝贡国,要求押解华侨归国。……到了清朝末年,受到西方风气的影响,朝廷对护侨的态度也积极起来。1860年,清政府与英、法等国签订《北京条约》放宽华工出洋的限制,但同时要求地方大吏应与外国使节“会订章程,为保全前项华工之意”。从这一年开始,清政府才开始意识到海外华人也是大清子民,需要庇护,清政府第一次从国际的法理的立场来关注华侨并对其生命和财产安全制定相关政策加以保护。鸦片战争以后,清政府经历了数次大规模内外战争,为了筹措经费可谓是绞尽脑汁。而在此时,华侨为了得到大清朝的承认和护佑,个个慷慨解囊,清政府发现海外华侨的捐款和汇款简直就是一座大金矿。

——摘编自劳焕强《小议近代中国移民政策与西方殖民政策的差异及其原因》

材料二 如果我们把“华工援战计划”视为中国参战计划的一个重要组成部分,那么其结果仍具有重要意义。在大战期间,如此众多的普通中国人与西方社会亲密接触,这在历史上也是前416所未有的事情。……当华工回国后,他们给国内带来了新观念、新思想以及变革的理想。随着大战的结束,留欧华工纷纷返回国内,他们的眼界已经扩大了许多。其结果是,华工愿意在创建世界新秩序和提高中国的国际地位方面做出他们的贡献。……著名的五四运动史研究专家周策纵指出,在五四时期,那些归国华工在欧洲的经历使他们在上海工会的组织化以及罢工活动中起到积极的推动作用。

——摘编自徐国琦《中国与大战》

(1)根据材料一,分析晚清政府侨民政策的变化及原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析“华工援战计划”对当时中国的重要意义。

材料一 文艺复兴时期,各国的大学先后设立历史学讲座,延请名师讲学,西方史学开始了一个新的蓬勃发展时期。意大利历史学家布鲁尼认为历史应当记载“人事”,用意大利方言为但丁和彼特拉克撰写传记。德意志史学领域中的斗争极为激烈,新教的历史学家称罗马教廷为“魔鬼的巢穴”,而天主教的历史学家则称马丁·路德为离经叛道的“狂僧”。西班牙卡萨斯写的《西印度群岛的毁灭》记述了西班牙对西印度群岛的征服。法国波丹发表的《理解历史的方法》,是西欧第一部比较详备的史学方法论。英国培根写下《亨利七世在位时期的英国史》,并说“历史使人明智”。

——摘编自郭圣铭《文艺复兴时期西欧的史学》

材料二 一百多年来,中国近代史的解释体系在变与不变中不断演化前行。1940年前后,毛泽东第一次明确把中国近代史解释为帝国主义和封建主义逐步把中国变为半殖民地、殖民地的过程与中国人民反对帝国主义和封建主义的过程。1988年,罗荣渠《从“西化”到现代化》认为“近百年来为振兴中国而进行的各种政治、经济、文化运动,都可统称之为探索中国现代化道路的运动”,“马克思的发展理论的中心部分正是关系现代社会的发展问题”,在短短20余年时间内就构成了中国近代史学界普遍运用的解释体系。20世纪90年代,社会文化史被史学界推上了历史现场,其研究的社会生活及人们对生活意义的理解都是社会存在,是唯物史观领域的具体史学流派。

——摘编自陈廷湘《中国近代更解释体系的演变与趋向》

(1)据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴时期西欧史学发展的特征,并分析其发展的原因。(2)据材料二,指出中国近代史解释体系主要演变与趋向中的“变”与“不变”。

(3)结合所学知识评价这种演变与趋向。