材料 中华文明具有突出的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。文明包括物质文明、政治文明和精神文明等方面。有学者将中华文明创新性的主要特征概括如下:

| 主要特征 | 代表名言 | |

| 特征一 | 传承与创新交互为用 | “知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。” |

| 特征二 | 通变中回应时代问题 | “究天人之际,通古今之变。” |

| 特征三 | 开放包容和视野交融 | “和实生物,同则不继。” |

| 特征四 | 强烈的担当意识和使命感 | “夫天未欲平治天下也;如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?” |

——摘编自王博《论中华文明的创新性》

根据材料,任选角度,自拟论题,并运用中国史相关史实予以论述。(要求:论题明确,史论结合,论述充分,表述清晰)材料一:夏桀、商纣暴行逆施,残害百姓,人们总结历史教训,重视民众、厚养民众、保民而王的思想逐渐萌芽。孔子编纂整理过的《尚书》中有云“民为邦本,本固邦宁”,孟子提出“民贵君轻”,《荀子》中说“君者,舟也,庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”。后世君主和士大夫阶层继承并发展了民本思想。唐太宗以此为治国之准则,并且鲜明地提出“三镜论”;范仲淹阐述的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,乃是对孟子与民同乐思想的升华。

——摘编自唐晓英《孟子民本思想的哲学透析》

材料二:孙中山的民本思想,经历了一个不断发展、不断升华的过程,具体可分为三个阶段:早期民本思想,是出于对民的同情,带有浓厚阶级感情色彩:辛亥革命时期的民本思想,则有着鲜明的政治意义;晚年改组国民党,确定“联俄、联共、扶助农工”三大政策,标志他一生中在政治上的伟大转变,完成了对民认识上的思想飞跃。

——摘编自肖飞《孙中山民本思想探析》

材料三:中国共产党根基在人民、血脉在人民。坚持以人民为中心的发展思想,体现了党的理想信念、性质宗旨、初心使命,也是对党的奋斗历程和实践经验的深刻总结。自成立以来,我们党团结带领人民进行革命、建设、改革,根本目的就是让人民过上好日子,无论面临多大挑战和压力,无论付出多大牺牲和代价,这一点都始终不渝、毫不动摇。坚持以人民为中心的发展思想,不是一句空洞口号,必须落实到各项决策部署和实际工作之中。

——摘自习近平《坚持人民至上》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析先秦时期民本思想的价值内涵和后世不断发展的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明孙中山的民本思想完成“飞跃”的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,评价古代君主和士大夫、孙中山、中国共产党对“民”的认识。

材料一 第二次鸦片战争之前,因为中国历代政府严禁人民私自出洋,也严禁外国人从中国口岸掠贩人口,所以无论是中国人民自行出洋做工,还是外国人掳掠华工出洋,都为非法的私下行为。第二次鸦片战争以后,以英国为首的侵略者一面继续私下非法掳掠华工,一面谋求掳掠华工正规化、法定化。他们与清政府签订了一系列的招募华工及华工权利规定。但外国招募华工并非完全按约办理,亦非如有的论者所言,清政府置华工权利于不顾,而是清政府尚不知外国招募华工及华工遭遇困难之实情。1872年,清政府从“《新报》所载等多方所知古巴地方之华工,其受苦视在秘鲁者略等”。后派陈兰彬等人前往古巴,将调查结果形成文字报告,即《古巴华工调查录》。以此为据,总理衙门最终获得英、法等五国的支持,并于1877年迫使西班牙签订《会订古巴华工条款》十六条,以保护和维护华工在海外的权益。

——摘编自虞和平陈君静《陈兰彬与中国维护出国华工权利的起始》

材料二 近代美国华人移民绝大部分来自广东等沿海地区,且多为自耕农,几乎没有受过学校教育,这是19世纪中晚期华人移民的总体形象。华人移民到美国后,多从事非技术性工作或技术性不强的工作,很少有人从事与大工业机器生产相关的、对劳动技能要求严格的工作。移民到美国的华人对当地的建设作出了重要贡献。中央太平洋铁路公司的四大股东之一利兰·斯坦福在1865年10月10日给约翰逊总统的一份报告中说:“(华工)一个阶层,他们安详、平和、耐心、勤劳、节俭,他们(比白人劳工)更谨慎和节俭,因而工资少点也毫无怨言……如果没有华人,要在《国会法案》规定的时间内建成这个宏大的全国性工程的西段,是完全不可能的。”

——摘编自许国林《近代美国华人移民的职业变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪中后期大量出国华工遭遇困境的原因,并说明《古巴华工调查录》在华工问题上的史料价值。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代美国华人移民的特点,并谈谈你对近代华人移民美国的认识。

材料一 英国在北美建立殖民帝国期间(1607-1776年),为开发这块不毛之地和扩张地盘,英国政府有计划地将北美殖民地当作重罪犯充军的场所。在18世纪,英国至少向北美遣送了3万名重罪犯,其中大部分送到了弗吉尼亚和马里兰。

——摘编自邓蜀生《美国移民政策的演变及其动因》

材料二 随着1815年第二次美英战争的结束,美国工业革命在北部蓬勃开展,政府鼓励欧洲技术工匠移民美国的政策、保护专利的宪法条款,使得移民人数在19世纪40年代以来突破每年10万人的规模,1854年高峰时接近43万人。该时期移民主要来自西欧和北欧,其中爱尔兰人约200万,德国人约170万。

——摘编自林珏《美国移民政策演变及评述》

材料三 美国是一个典型的由移民及其后裔所组成的国家。据统计,在1981年的2.2985亿美国人中,印第安人只有85万,其余占总人数99.6%的都是外来移民及其后裔,在美国近现代历史上,移民对美国的政治、经济、文化和社会生活等各个领域都产生了巨大的影响和作用,并打下了深深的烙印。

——摘编自周跃军《试论移民与近代美国历史的发展》

(1)根据材料一、二,指出美国移民结构在17-19世纪的变化,并简析变化的原因。(2)结合材料,概述移民对近现代美国的历史影响。

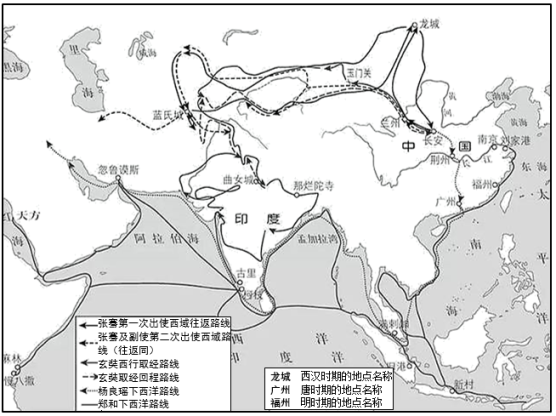

材料一

汉、唐、明时期的对外交流示意图

材料二最早的西域仅指帕米尔高原东西两侧的中亚地区,后来逐渐包括了南亚次大陆、西亚的波斯、地中海的东罗马帝国以及西南亚的阿拉伯。元代汪大渊《岛夷志略》中频繁出现“西洋"的地名,如“龙牙门"和“北溜",还有“舶往西洋"的说法,“旧港”条提到“西洋人"。元代周致中《异域志》记载有“西洋国"“在西南海中",研究者认为指的是马八儿,位于今印度之东南海岸。明清时期接触到欧洲人,知其比历史上所接触之地更靠西,则“西”的概念又扩展为欧西,并呼以“泰西""远西", 以示与早年之"西”的区别。

——以上材料均摘编自张国刚《中外文化关系通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,对图中所蕴含的历史信息进行解读。(要求:提取信息充分,归纳准确完整,分析逻辑清晰。)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述古代中国人对"西"的概念的认识。

材料一 在雅典人乃至古希腊人的观念中,宗教崇拜与城邦政治是交融在一起的。神明是城邦秩序的守护者,敬事神明和城邦政治秩序的稳固息息相关。因而凡敬神祭神之事,城邦都须过问。城邦是宗教崇拜的引导者与管理者,反过来,宗教崇拜亦强化城邦政治秩序及其政治意识形态。用克里斯梯娜·苏维奴—英伍德的话说,“希腊城邦表达了宗教,亦为宗教所表达”。

——摘编自黄洋《古代希腊的城邦与宗教——以雅典为个案的探讨》

材料二 城市的兴起是中世纪欧洲最显著的特征之一。城市从诞生之日起,就展开了争取自治权的斗争,形成了市民共同体。获得自治权的城市不仅由各阶层的代表来决定大事,还以金钱和人力支持王权,成为王权的重要支持力量,促进了国王的统一事业。新兴的城镇,是经济发展的驱动力,它们提供市场,制造物品,保持整个经济体系的繁荣,促进了资本主义萌芽的产生。此外,中世纪城市还是近代大学教育的发源地,为世俗教育和文化发展提供保障。

——摘编自姜守明《浅析中世纪西欧城市制的起源和发展》

(1)根据材料一,指出古代希腊城邦与宗教崇拜的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,从政治、经济、文化的角度,简析中世纪西欧城市兴起的积极影响。

材料一 18世纪中后期是中国人口增长较快的历史时期。18世纪末19世纪初,山东、河北人流向东北,河北、山西、山东人流向内蒙古南部,陕西人流向大西北,湖广人流向四川。流动人口的职业,资料显示,占居第一位的是佣工,第二位是自家耕作的农民,第三位是小商贩,第四位是手艺人,此外还有挑夫、教书先生、奴婢、流丐、僧侣,以及配遣犯,多系下层社会人士。

——摘编自冯尔康《18世纪末19世纪初中国的流动人口》等

材料二 自17世纪初起,欧洲就是有组织地向北美移民的源头。受自然条件和交通条件的限制,17、18世纪欧洲向美国移民的规模还十分有限。从19世纪二三十年代开始,欧洲移民大量涌入美国,特别是欧洲1848年革命前后,欧洲向美国的移民浪潮涌起,逐年递增,出现三次高潮。这三次高潮分别发生在1820—1860年、1860一1890年、1890一1930年,据统计,移民总数分别达到500万、1000万、2200万。……6.年当美国人口突破2亿的时候,其移民主要是来自西欧的“知识移民”,移民潮对美利坚民族性格的形成产生了深刻影响。

——摘编自张利萍《战后美国人口流动的新变化及对我国的启示》

(1)根据材料-并结合所学知识,概括中国18世纪末19世纪初中国人口流动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出欧洲移民对美国发展的影响。综合上述材料,谈谈对人口流动现象的认识。

材料一 公元前两千纪,欧亚大陆古老、成熟的农耕文明被游牧民族入侵,从而进入混乱时期。由于铜和青铜昂贵而又稀少,因而不能广泛地用来制造武器和工具,这就使武器实际上为君主及其政治、军事集团所垄断。总人口中只有一小部分人可以武装起来,这样小范围的武装在面对全体武装的游牧民时,力量显然过于微小。同时,昂贵的价格也使得铜和青铜器无法投入农业生产,生产率受到严重地限制。马的驯养与铁质武器的发明,为游牧民族发起席卷诸文明中心的大规模的入侵浪潮提供了绝佳的契机。与农耕社会传统的步兵作战相比,游牧民族数量庞大的骑兵来去如风、机动性强,使得农耕民族常常陷于被动;此外,游牧民族兵农合一的传统使得他们能够相对轻松的召集起一支不小的队伍,而农耕民族军队少了根本打不过,军队多了又养不起,大多数时候都只能被动防御。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 亚历山大通过东征打通了由印度至尼罗河的广大贸易区,在广袤的地域内,西亚、中亚、小亚细亚、印度等各地区、各国的民族与希腊各城邦之间的经济贸易普遍加强,其统治区域内出现了众多东西方经济与文化交流中心。亚历山大为加强其在东方的统治,还大力推行融合政策,在亚历山大帝国中沿袭了东方专制帝国的旧日规,建造了一个同时具有东西方特色的大帝国。随亚历山大出征的不仅有士兵,还有希腊学者,他们搜集资料、采集标本,这种活动扩大了希腊人对东方的了解,也扩大了人们的地理空间概念,开阔了古代科学知识范围。但同时,亚历山大的东征还是一次希腊奴隶主阶级的侵略战争,战争给被征服地区的人民带来了沉重的灾难。

——摘编自傅利华《略评亚历山大东征》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括游牧民族得以入侵古老农耕文明的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析亚历山大东征带来的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈古代文明交流对当今中国发展的启示。

材料一 汉通西域,开通了“丝绸之路”,经过河西走廊、新疆至葱岭以西的南亚、中亚、西亚到欧洲,这一时期从汉地向西域地区传去了铸铁、“穿井”等技术,汉朝的礼乐制度也为西域各国所仰慕,西域各国仿效汉家礼乐制度“治宫室,作檄道周卫,出入传呼,撞钟鼓。”西域各地的葡萄和苜蓿从大宛传入中国,特别是作为世界三大宗教之一的佛教,由这条通道从南亚地区传入中国。

——摘编自班固《汉书》卷九六《西域传》等

材料二 不同民族、国家之间的战争、征服与被征服,这种激烈的暴力的交往方式,会在短时期内改变政治地理面貌,亚历山大的远征、罗马帝国的扩张、阿拉伯帝国的征服、蒙古的西征,无疑是世界史上突破相互孤立隔绝的重大事件。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

材料三 人类学家博厄斯认为:“人类的历史证明,一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取邻近社会群体的经验。一个社会群体所获得的种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因而,它们不能从邻近部落所取得的文化成就中获得好处。”

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

(1)结合材料一和所学知识,概括丝绸之路开通的意义。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括文明交流的方式有哪些?任选两种方式予以举例。

(3)根据材料并结合所学知识,指出文化交流与传播的重要意义。

材料一 唐代史料笔记及作者身份简表(部分)

| 书名 | 撰者 | 撰者身份简介 | 类别 | 主要内容 |

| 隋唐嘉话 | 刘餗 | 刘知几之子,历集贤殿学士,兼知史官 | 杂史类 | 唐代典制、人物、风俗等 |

| 教坊记 | 崔令钦 | 天宝著作佐郎。肃宗时为礼部员外郎,主客郎中 | 杂事琐语 | |

| 封氏闻见记 | 封演 | 进士及第,先后充职于薛嵩、田承嗣幕府,官朝散大夫、检校吏部郎中 | 杂考类 | 唐代政治与典制、人物事迹、文化、习俗与学术等 |

| 唐国史补 | 李肇 | 历任试太常寺协律郎,华州参军,监察御史,翰林学士,尚书左司郎中,中书舍人等职 | 杂史类 | 唐代官场习俗、科举典故、铁事、人物轶事,社会风俗,如京城尚牡丹、婚姻尚士族等;物产,如茶、纸产地;唐代商业等 |

——摘编自崔兰海《唐代史料笔记研究》

材料二 崔潞府日知,历职中外,恨不居八座。及为太常,于都寺厅事后起一楼,正与尚书省相望,人谓之崔公望省楼。

——刘餗《隋唐嘉话》

日知俄迁太常卿,自以历任年久,每朝士参集,常与尚书同列,时人号为尚书里行,遂为口实。开元十六年出为潞州大都督府长史,寻以年老致仕,卒。

——《旧唐书·崔日知传》

(1)据材料一概括唐代史料笔记的编撰特征。

(2)指出材料二中反映的共同史实,并结合所学知识,指出使用笔记史料进行历史研究需要注意什么问题。