材料一:论中华情事者,一曰内情,一曰外情也。内情如律例本极允当,而用法多属因循;制度本极精详,而日久尽为虚器;外省臣工,……尽职者少,营私者多;兵勇之数,动称千百万,……实属老弱愚蠢;今之士人,……使之出仕,而于人所应晓之事,问之辄不能答……

外情系内情所致,而外情何也,前数十年中国与外国并无来往,亦无所谓章程……现在议定条约,有十国之多,驻京有外国所派大臣,新设有衙门专办各国事务……中国初次与外国定约,盖未以条约为重,不过聊作退敌之策,至今万众之内,或有一二人知有条约,然未识条约之重,未知违约之害……

外国所有之方便,民均可学而得……如水陆车舟,工织器具,寄信电机,银钱式样,军火兵法等,中外来往日多而敦好,外无多事之扰,内有学得之益,照办则民化而国兴……大皇帝召见各国驻京大臣,若不允见恐必藉他端而生事,不如先告以可见,派委大臣驻扎外国,于中国有大益处……

……劝早料理者,不早了必致动干戈,无不知中外交兵,外有必胜之势……止有国政转移,无难为万国之首,若不转移,数年之内,必为万国之役……

——赫德《局外旁观论》节选

(注:赫德,英国人,1863年被清政府任命为大清海关总税务司,1865年,他正式向清廷递交长达4000多字的改革方案,惜未被采纳。)

材料二:赫德所递论议说帖,悖慢之辞,殊堪发指……西洋各国,外虽和好,内实验竞,共利则争。

——左宗棠

问题:(1)概括赫德递交改革方案时中国所处的内外局势。

(2)赫德认为中国“内情”之弊有哪些?为改善内情,理顺外情,他给出的改革方向是什么?

(3)结合上述材料及所学,你如何看待这份“夭折”的改革方案。

材料一 传统的西方建筑是以石头为主,而传统的中国建筑则一直以木头作为主要材料,被誉为“木头的史书”。中国人相信,自然与人乃息息相通的整体,将木材选为基本建材,正是重视了它与生命之亲和关系。从建筑的空间布局来看,中国建筑是封闭的群体的空间格局,在地面平面铺开,是一种“集体”的关,如北京明清宫殿、明十三陵、曲阜孔庙都是规模巨大的建筑群,各种建筑前后左右、有主有宾、合乎规律地排列着,体现了中国古代社会结构形态的内向性特征、宗法思想和礼教制度。除了改造自然,中国传统建筑还强调与自然的结合,把建筑组织到自然环境中去,提高整个环境的美学质量。

——摘编自孙大章《中国古代建筑小史》

(1)依据材料一概括中国古代建筑的特点。

材料二17、18世纪,欧洲的考古研究空前繁荣起来,大量古罗马与古希腊遗址被发现,对古希腊和古罗马艺术品的模仿成为一种文化时尚,古典主义思潮复兴。在法国,建筑形式和风格追求平民化和大众化,少了贵族的气势和派头。

19世纪出现了受过系统教育,有文化知识,眼界广的专业建筑师,他们同工程实践、经济问题逐渐脱节,主要负责建筑的形式和风格。同时,他们摆脱了对宫廷、贵族和教会的依附关系,开始自由地为掌握财富的资产阶级服务。

19世纪中后期,欧洲出现了“建筑热”,建筑类型大大增多,多种工业厂房、铁路建筑物、银行、百货商场、住宅、车站码头、大型旅馆等建筑被修建。这些建筑需要容纳大量的人群,与历史上著名的教堂和神庙相比,建筑的实用性、功能性愈加重要。同时,豪华的中心区同破败的贫民区之间的差别越来越大。在新科技的发展下,钢铁、玻璃等新材料被逐渐应用于建筑之中,为建筑的进一步发展提供了坚实的基础。

——摘编自邱枫《外国建筑史导读》

(2)阅读材料二,结合所学,说明近代欧洲建筑的发展及其原因。

材料三 1901年,《辛丑条约》签订后,北京修建了英法德俄等10国的使馆和兵营,以及银行、洋行、医院、饭店等10多种外国建筑物。宫廷中也兴起了建筑洋风,安装了玻璃吊灯,摆放了法国式沙发,王公贵族群起效尤。新建的外务部、陆军部等官方建筑也体现了西化风格。北京的市井百业中各类店堂的建造以追求洋化为时髦。这些近代建筑得到了社会的支持与喜好,新闻报刊纷纷加以宣传报道。

但有人认为,近代洋式建筑破坏了中国原有的建筑风貌,伤害了国人的自尊与文化情感,强调建筑设计必须充分考虑本民族的社会习惯。20年代以后,中国传统建筑风格也重新为中外建筑师青睐,并结合当时的新技术、新工艺,逐渐发展成为一种具有时代意义的“传统复兴”建筑风格,中国民族形式的建筑不断出现并进入高潮,如燕京大学建筑、辅仁大学主楼等。

——摘编自王世仁《中国近代建筑总览》(北京篇)

(3)①概述20世纪初北京建筑变化的新特点。

②概括材料三中对北京近代建筑的两种不同态度。你如何看待这两种态度?

要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰。

材料一 中世纪时期特定的宗教文化背景将女性严密地禁锢在狭小的私人空间内,她们所能获得的教育资源极其匮乏。另外,中世纪文化传统中弥漫的厌女症思想是对女性的全面贬低和诋毁,意在摧毁女性健全的人格,将她们永远束缚在奴隶和贱民的位置上。

——摘编自杜力《欧洲中世纪晚期女性作家研究》

(1)阅读材料,概括中世纪时期欧洲妇女社会地位的特点。

材料二 1789年,法国妇女和男子一起拿起武器攻占了巴士底狱。1790年,启蒙思想家孔多塞呼吁将选举权赋予女性,但国民议会并没有将这一主张写进法律。19世纪20-30年代,更多的女性参与了产业劳动和社会活动。1832年,在修正选举法时,英国妇女便开始了争取自己社会地位的斗争。1869年,英国女性在地方政府的选举中获得投票权,也能够在地方政府担任公职。同年,法国玛丽亚·德莱斯梅等创建了“妇女权利同盟”。

——摘编自(英)沃特斯《女权主义简史》等

(2)阅读材料并结合所学,分析18世纪末—19世纪女权运动发展的历史条件。

材料一 元朔五年,武帝令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的二千石禄的高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。设置太学,学生学业完毕后,即派往各政府机构任事。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自《试论汉武帝的治国为政之道》

(1)依据材料概括汉武帝国家治理的主要措施,结合所学分析这些措施的意义。

材料二 1832年6月,英国议会改革方案得到通过并经国王批准……56个人口不到2000人的选区被取消,31个有2000~4000人口的选区各减少1个议员席位。余出的143个议席中,各大新兴工业城市得到65个……在选民资格方面,城市居民年收入房租或者交纳房租10镑以上者有选举权;农村中年收入10镑以上的土地所有者和年收入50镑以上的租地经营者享有选举权。

——刘宗绪《世界近代史》

(2)依据材料并结合所学,评价英国1832年议会改革。

材料三

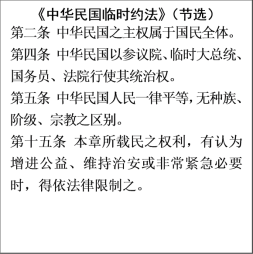

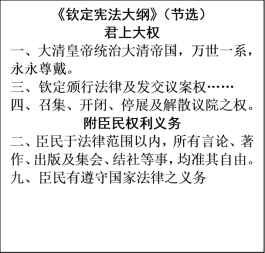

(3)依据材料指出《中华民国临时约法》与《钦定宪法大纲》的不同,结合所学说明这种不同的原因。

5 . 中华民族是一个充满了梦想的民族,“中国梦”是中华民族自强不息的不竭动力,牵引着中国砥砺前行的脚步。梦想不灭,希望永在。阅读下列材料:

材料一:大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,少有所长,鳏寡孤独废疾者,皆有所养。男有分,女有归。祸恶疾弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同

——《礼记·礼运》(注:约成书于汉代)

材料二:

二、建设之首要在民生。故对于全国人民之食、衣、住、行四大需要,政府当与人民协力,共谋农业之发展,以足民食;共谋织造之发展,以裕民衣;建筑大计划之各式屋舍,以乐民居;修治道路、运河,以利民行。

三、其次为民权。对于人民之政治知识、能力,政府当训导之,以行使其选举权,行使其罢官权,行使其创制权。

四、其三为民族。故对于国内之弱小民族,政府当扶植之,使之能自决自治;对于国外之侵略强权,政府当抵御之。并同时修改各国条约,恢复我国际平等,国家独立。

——孙中山《建国大纲》

材料三:我们是一个六亿人口的大国,要实现社会主义工业化,要实现农业的社会主义化、机械化,要建成一个伟大的社会主义国家……大概经过五十年即十个五年计划,就差不多了,就象个样子了,就同现在大不一样了。

——毛泽东《关于中华人民共和国宪法草案》

材料四:实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想,凝聚了几代中国人的夙愿,体现了中华民族和中国人民的整体利益,是每一个中华儿女的共同期盼。……到中国共产党成立100年时全面建成小康社会的目标一定能实现,到新中国成立100年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的目标一定能实现,中华民族伟大复兴的梦想一定能实现

——习近平在参观《复兴之路》展览上的讲话(摘录)

请回答:

(1)依据上述材料分别概括古代、近代、现代“中国梦”的内容。(注:不得原封不动的摘抄材料)并结合所学知识分析不同历史时期产生“中国梦”的原因。

(2)依据上述材料并结合所学知识,说明中国近代在资产阶级的领导下和中国现代在中共党的领导下是怎样圆“中国梦”的?结果如何?

(3)从“中国梦”一以贯之的核心理念出发,谈谈“中国梦”给你的启示。

材料一所谓“富民”阶层,是中唐以来特别是宋代以来崛起的一个新的社会阶层,又称“富室”“富家”“富户”,还可称“大姓”“望族”“豪族”“兼并之家”等。他们主要以农业为致富的途径,也包括了以工商等其他途径。作为一个在社会经济分化中产生的新兴阶层,“富民阶层具有区别于其他社会阶层的显著特征,即没有政治特权,仅仅占有财富和拥有良好的文化教育,依然属于“民”的范畴。作为富民家庭,维持其家业不败,一是靠财富,二是靠文化教育。明代影响较大的富民大姓,大多是发迹于宋,壮大于元。随着商品经济的迅速发展,从事手工业、商业的富户以前所未有的态势发展起来。时人王世贞曾指出:“盖东南者,国根本也。富民者,东南所恃以雄者也”。到了清代,富民阶层仍是社会上最具有影响力的阶层之一。在拥有经济力量之后,富民努力通过读书应举,谋取政治权力,出现了“百姓之富者争出金钱而入学校”的状况。

——摘编自林文勋、杨瑞璟《宋元明清的“富民”阶层与社会结构》

材料二18世纪的英国尽管存在严格的社会分层,但社会分层并非一成不变,它具有更强的流动性和开放性,其典型特征是出现了更多向上、向下的流动,而这种流动同经济和社会变化的过程相吻合。英国贵族的开放是单向度的,主要是允许贵族家庭成员向下流动,社会的中下层几乎不可能成为社会上层的一员;中间阶层不仅在数量上迅速扩大,而且发展出自己的意识形态,正在变成一个界限逐渐明确的集团,他们以自己的商业财富和生活背景为荣,形成了自己的文化和传统,并开始谋求政治权力和地位;社会下层逐渐向无产阶级过渡,为新社会准备了一个重要的部件。社会流动是英国社会整合的一种有形方式。

——摘编自舒小昀《18世纪英国社会流动分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代“富民阶层”形成和发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明18世纪英国社会阶层流动的特点及其影响。

材料一 古希腊集市广场是公民们经常出没的地方,它布置着一些相关的设施:突出的柱廊长厅、存放国家圣火的议会大厦、体操竞技场以及各种神庙,它们共同构成城市以及城市生法的中心,广场往往呈不规则形状,也不存在明确的控制性建筑物。

﹣﹣摘编自蔡永洁《空间的权利与权力的空间》

材料二 中国传统广场的主要形态是扩大了的、四周合围的院落,传统广场,尤其是礼制性广场(如天安门广场,太和殿广场),往往具有严格纵直的中轴线,广场与宫殿、坛庙构成井井有条、重重叠叠的空间序列。

﹣﹣摘编自曹文明《中国传统广场与社会文化生活》

(1)阅读材料,概括古希腊集市广场和中国传统礼制广场在布局上的不同特点。结合所学,从政治和思想观念的角度,分析造成这种差异的原因。

材料三 15世纪以来,城市规模的扩大和人口的显著增长推动了城市规划的发展。欧洲理想的城市格局一般包含在整体上被安排的相当和谐的大教堂、公共建筑和广场。意大利一些著名的教堂前部设计了宏大的广场,如罗马的圣彼得(教堂)广场和威尼斯的圣马可(教堂)广场。法国巴黎更分布着大大小小的许多广场,这些广场连接周边的街道,拓展成为成市主要交通网。一些广场周围的土地被金融家们承租,开发成为商铺和住宅。18世纪中后期建造的路易十五广场(现为协和广场)是巴黎最大的广场,它被作为国王骑马雕塑的背景而设计建造,60多位建筑家提交了设计方案并汇集成册

﹣﹣《为荣耀的路易十五而建立的不朽之作》

1792年路易十五的雕塑被拆毁,1793年在这里处死了路易十六。

﹣﹣摘编自(英)莫里斯《城市形态史》等

(2)阅读图文资料结合时代背景,分析广场在欧洲城市发展中发挥的宗教文化、经济、和政治的功能。

地名是人类为便利自己的生产和生活命定的地物或地域名称。地名使用过程中又不断地发生演变。

下表为北京市东城区部分地区地名演变

| 明清时明 | 清末民初 | 建国初期 | 文革时期 | 新时期 |

| 王府大街 | 莫瑾循①大街 | 王府井大街 | 人民路 | 王府井商业步行街 |

| 江米巷 | Legation street(使馆街) | 东交民巷 | 反帝路 | 东交民巷 |

| 台基厂二条胡同 | 俱乐部路 | 台基厂二条 | 永革路二条 | 台基厂二条 |

| EastMarket(东市场)② | 东单菜市场 | 东单菜市场 | 东方新天地商场③ |

②1917年由法国人建立,有大量外国商品销售,是当时京城少有“高档购物中心”。

③21世纪初合资兴办的亚洲最大综合性商业建筑群之一。

(3)以“近现代历史发展与地名变化”为主题,对表中所体现的一个或多个信息进行解读。