| 17-18世纪中西方思想家的教育主张 | ||

| 中国 | 朱之瑜 | 主张道德教育是其教育 思想的核心,关于教人之道,他认为因弟子“资姓“之不同,提出不同的要求,并予以中同的启示;他重躬行实践,却不废读书; 对于读书之法,他认为读史应等于读经。 |

| 黄宗羲 | 重视经学的学习,认为经学能够经国济世。他还向学生传授天文、数学、地理等自然科学知识; 认为教师除了向学生进行传道、授业、解惑外,还必须议论朝政。 | |

| 顾炎武 | 把“明道致世”作为教育宗旨的基本原则。提倡经世致用、救国救世之“实学”,倡导严谨治学态度、扎实的考据方法和注重实际的实事求是之治学方法。 | |

| 西 方 | 伏尔泰 | 强调通过平等的教育消除人们的愚昧无知,提高人的理性;教育目的是培养具有健全理性的 自由人。重视感觉经验,认为观察、实验和实际锻炼是最主要的学习方法。 |

| 孟德斯鸠 | 指责封建教育是“降低人们的心志”,“培养好的奴隶”。主张男女平等教育,国家的教育须重视培养公民的义务心。人要接受三种教育:一种来自父母,一种来自教师,另一种来自社会。 | |

| 狄德罗 | 认为教育是启迪人的理性的唯一手段,认为教育只能发展优良的素质,抵制不良的素质。他还注重教育民主和平等,主张教育世俗化,由国家管理。 | |

阅读上表信息,提炼一个观点,并运用所学相关知识进行简要论证。(要求:观点明确,史实准确,史论结合,表述有理有据,言之成理且规范作答)

| A.妇女价值观发生了变化 | B.三权分立体制更加完善 |

| C.经济发展引发精神危机 | D.实现了男女的完全平等 |

材料 鸦片战争以后,随着西方殖民主义者的侵入,西方文化随之涌入。当这种文化和中国传统文化撞时,就显出中国传统文化的种种弱点和弊端,这迫使传统文化向西方文化学习,开始了中国文化近代化的历程。经过不到一百年时间,到五四新文化运动,中国文化就大体实现了从传统到近代的转变,成为近代型文化。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论(修订版)》

结合材料与所学中国近代史的相关知识,围绕“中国文化近代化”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料一 太平天国起义前,清朝财政收入以田赋为主。道光时期田赋收入占全部财政收入的一半以上,关税、盐税及杂税所占比例不高。咸丰时期,由于太平天国起义的打击,许多税关被迫停征,但沿海洋税征收大涨。咸丰三年(1853年),帮办扬州军务的刑部右侍郎雷以ÆC为筹措军费,创办厘金制度,厘金归属地方财政征收使用,咸、同时期厘金突起改变了清前期中央财政一家独大的格局。咸丰十一年(1861年)清朝建立税务司制度,洋税的征收归海关税务司专管,英国人赫德任职总税务司时长达近半个世纪。这一时期的财政总收入,较道光时期的4000万两,几乎增加1倍,而关税和厘金的征收数量均超过田赋,成为政府最为重要的财政收入来源,为“同治中兴”提供了强有力的财政支撑,清朝旧有的财政结构发生了根本改变。通过厘金制度,中央或地方当局以军需、河工、赈恤等名义勒令工商业“报效”款项,难以数计,无异在工商业者身上缠以条条锁链,四肢捆缚,血液不通。

———摘自倪玉平《晚清财政税收的近代化转型》

材料二 北洋政府时期,开始实行国税、地税的分税制,但由于中央政治权力虚弱,地方军阀截留和侵蚀国税严重,中央财政收不抵支,不得不靠借外债度日,地方割据势力藉此壮大军力,与中央分庭抗礼。南京国民政府成立后,重新划分国、地财政税收,将盐税、海关税及内地税、常关税、烟酒税、厘金等划为国家税,将田赋、契税、牙税、当税、屠宰税等划为地方税。抗日战争全面爆发后,随着东南沿海地区相继沦陷,作为国家税收主要来源的关税、盐税和统税大幅减少。国民政府为集中全国财力进行抗战,于1941年6月召开第三次全国财政会议,决定将全国财政分为国家财政和自治财政两大系统,原属省(市)级财政收入的田赋、营业税等均纳入国家税。“省之一级,遂无财源……有一举一动,办一事一物,均须仰赖国库支拨款项”。地方政府唯有摊派苛捐杂税以作抵补,因而加重了广大民众的负担,激化了国家与社会的矛盾。

———柯伟明《民国时期税收制度的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括咸丰、同治时期清朝财政税收结构的变化并简析厘金制度的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国时期实行国税、地税的分税制产生的影响。

(3)根据上述材料,谈谈你对晚清、民国税收制度发展变化的认识。

材料 历史学最基本的价值,就在于提供错误,即失败的教训。所谓“以史为鉴”,正是面对错误,从这个意义上讲,一个民族从失败中学到的东西,远远超过他们胜利时的收获。胜利使人兴奋,失败使人沉思。一个沉思着的民族往往要比兴奋中的民族更有力量。历史学本应当提供这种力量。……一个民族对自己历史的自我判断,正是它避免重蹈历史覆辙的坚实保证。

———茅海建《天朝的崩溃》

提取材料中的主要信息(观点)并结合所学的近现代史知识予以说明。(要求:观点明确、史论结合、叙述连贯通顺)

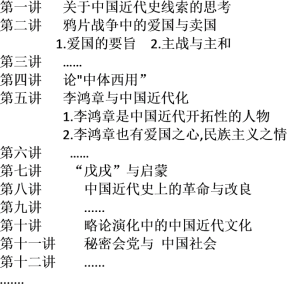

材料 下面是某大学教授关于中国近代史的讲稿月录:

根据材料并结合所学知识,对讲稿中的任意一处.进行补充,或者为任意一讲添加子标题.并说明理由。(要求:标题明确.补充或添加的内容及理由需观点正确,符合历史事实。)

材料一 14世纪中叶建立起来的明朝面临的是一个多元的世界,当时的较大规模的国际性联系都还是区域性的。……中国15世纪举行的从东亚到非洲东海岸的多次对于当时来说极为遥远的探险,没有给中国人留下这个世界上存在任何严重的,即使是潜在性的挑战的印象。……接下来便有16世纪的带有区域不平衡性的繁荣。在这种繁荣中,明朝国家正在遵循以往的周期性规律,失去行政有效性。在稍后西方传教士来到中国的时候,中国的精英群体总体上忽略了西方文明崛起的国际竞争含义。17世纪的自然灾害、战争、改朝换代吸引了中国人的主要注意力。18世纪的中国则完成了中华文明地理空间与行政版图的重合,这个成就和15世纪的远洋探险一样,带来的是新的安全感和对更大外部世界的忽略。与西方局部接触的中断正是在这个背景下发生的。19世纪的中国又开始了国家行政效率严重降低的危机,而国际贸易带来收益的局面和周边地区的相对安宁使正在失去活力的中国精英阶层对国际上发生的事情更为麻痹。正在这个时候,爆发了鸦片战争和接踵而来的民族危机及在民族危机刺激下更尖锐起来的国内矛盾。这时候中国人除了学习西方别无选择。

——摘编自赵轶峰《“大分流”还是“大合流”:明清时期历史趋势的文明史观》

材料二 作为世界文明中唯一长期延续、不曾中绝的中华文明,在其漫长的文明演进过程中,一直处于世界领先地位,直到19世纪前的三个世纪内,这种优势地位仍然存在。烂熟的官僚政治制度,众多的人口,发达的农业经济以及巨大的市场潜力,还有虽显沉暮但仍不乏开拓创新的思想文化,几乎使所有在16~19世纪与中国打交道的西方人,无法不感觉到中国这一东方大国的强大与魅力。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出15~19世纪世界历史的三个重要发展趋向,并概括中国面对15~19世纪世界历史发展三大趋向的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析15~19世纪中国面对世界历史发展趋向表现的原因。

材料一 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,以有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在倘恍迷离之境,吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料二 中华民国政治形式与内容的分割迫使新文化运动中的知识分子深入到思想文化的深层中去寻找国家富强的出路,新文化运动的知识分子,不论是新文化派,还是文化保守主义,都对“民主”持有肯定态度,同时,他们对民主的理解和追求方向又不完全相同,可分为激进民主主义、自由派民主主义、无政府主义等五类。新文化运动时期,从西方文明寻找到的科学旗帜已超越了自然科学领域,逐渐渗透到社会科学、宇宙人生领域。科学主义作为一种时代思潮取得了舆论上的胜势。出现科学可以解决一切的论调。

——摘编自穆允军《文化比较视域下的五四新文化运动再思考》

材料三 17世纪时,近代自然科学家大都反对亚里士多德的物理学理论以及在此基础上建立的神学世界观:同时,他们又借鉴古代一些自然哲学的思想理论,推陈出新,近代自然科学体系的建立,奠定了理性和科学在一切人类社会活动的主导地位。这个时期的哲学家们和社会科学家们不承认任何的专制权威,不论是宗教信仰和自然观,还是社会制度和国家法律都经受了挑战和审判,一切都需要“理性的法庭”去审查、裁定。社会科学家们提出的许多科学的、理性的观点推动了当时政治、经济、法律等社会科学的全面发展。

——摘编自张丽敏《启蒙运动时期的社会科学思想探析》

(1)材料一中,陈独秀认为“西洋文明输入吾国”后国人的“觉悟”经历了哪几个阶段?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括五四新文化运动时期民主与科学的发展特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析西方启蒙运动与中国新文化运动时期社会科学发展的不同之处。

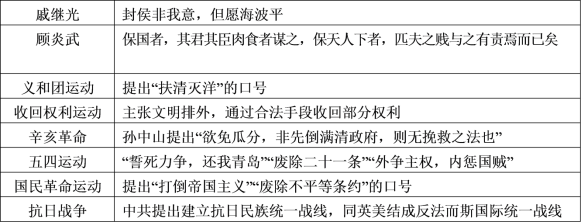

爱国主义是中华民族传统文化的重要成分,是支撑祖国生存和发展的巨大精神支柱。下表是不同时期思想家或政治力量对爱国的认识。

请从材料中提取两条或两条以上信息,围绕所提取的信息,拟定一个论题,并加以论述。(要求:信息完整,论题明确,史论结合,逻辑清晰)

材料一 公元16、17世纪以前的欧洲向中国文明的学习,与后来中国人接受欧洲文明的顺序是相似的,即先从科学技术开始,这不仅包括造纸、印刷、火药、指南针“四大发明”,还包括陶瓷、冶金、纺织等技术,以及军事技术和兵法等。之后,又逐步深入到文化,即价值观、思想和道德,再就是哲学,进而是对中国社会制度的理性思考。这次“东学西渐”的过程,是与欧洲的社会变革过程统一的。在文化、哲学和社会制度方面,封建统治者(包括教会)对中国是采取排斥、抵制的态度,他们知道若引进这些势必危及其利益。主张引进并改造、吸收中国文化、哲学和社会制度的,主要是代表新兴资本势力的变革者。随着社会变革的进行,他们逐步完成了对中国文化、哲学和社会制度的引进和改造,欧洲也由此而发达。

——摘编自刘永佶《“东学西渐”与“西学东渐”》

材料二 1871年,在容闳的多方努力和洋务大员曾国藩的支持下,清政府从福建、广东、浙江挑选了13岁以上的幼童30名留美,以后每年30名。这是中国主动向西方学习、大规模派遣留学生的开始。他们以培养造船监工和海军将领为目标。但严复出国后却对西方的政治经济问题感兴趣,回国后翻译了西方经济学之父亚当•斯密的代表作,译名《原富》。

——摘编自邹进文《近代留学生的经济学研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“东学西渐”对欧洲社会产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪后期清廷向欧美派遣留学生的原因,并对其行为加以简要评价。