材料一 为了加强对全国的控制,实行有效的行政管理,公元前220年,秦始皇下令修建了以咸阳为中心的驰道。这些驰道宽22米,路基高厚,以铁锤夯筑得坚实平稳,还在道旁栽种了树木。公元前212年,命令蒙恬主持修建了一条由咸阳向北的“直道”,经云阳、上郡直达九原,全长900余公里。后在云贵地区修“五尺道”,在湖南、广东等地修筑了攀越五岭的“新道”。这样,一个以咸阳为中心的交通网把全国各地联系在一起。西汉时,汉武帝继续了秦朝的政策,修建公路以方便各地间的商业和交通。为了发展同中亚、西亚、南亚各国的交往,修筑了令居(今甘肃永登)以西的道路,设置亭驿,便利商旅。

——摘编自朱绍侯张海鹏齐涛主编《中国古代史》等

材料二 同中国一样,罗马人也是通过建设运输和交通网络完成帝国一体化的。罗马的道路有很深的路基,路旁有围护、排水渠,路面铺设了大块平坦的筑路石,主路宽6—8米,可供双向车辆同时行驶,蜿蜒的山路也有2—3米宽。沿路设置了驿站。公路连接了帝国的各个部分,其中,最著名的公路全长2500公里,沿东北边境从黑海一直通向北海,与多瑙河和莱茵河平行。一条长4800公里的路与北非海岸线平行,许多支线直插南方,商人、士兵通过这些支线可深入撒哈拉沙漠。在地中海地区,罗马人新建了一些道路,方便了这一地区的旅游和贸易。还有一些公路从地中海东部的城镇和港口一直通到帕尔米拉——这是亚洲中心通往西部的最主要的商站。据估计,罗马道路的总里程超过了8万公里。

——摘编自【美】杰里·本特利赫伯特·齐格勒著《新全球史》

(1)根据材料一、二,概括秦汉王朝和罗马帝国在道路修建上的异同之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析秦汉王朝和罗马帝国能够在广大区域修建道路的相似条件和积极作用。

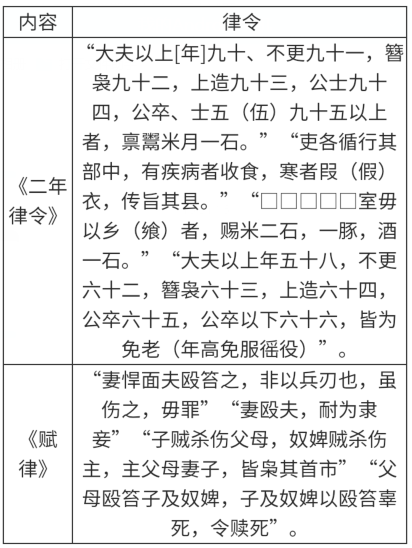

材料一 表汉代律令有关内容

----摘编白崔永东《张家山汉简中的法律思想》

材料二 1933年3月,通过民间护林保土工作队计划,吸收失业青年从事造林、森林防火、防治水患.水土保持、道路建筑。5月出台《联邦紧急救济法》,成立了联邦紧急救济署。发放紧急救济金,为老人、残疾人、失业者和儿童提供社会保障。通过田纳西流域工程计划,由政府在田纳西河上投资兴办水力发电和大规模灌溉工程。1935 年5月,设立工程规划署,兴办公共工程。

1933年6月,国会通过《全国工业复兴法》,规定有关劳工权利,如废止童工、就工资工时进行集体谈判、整顿和制裁血汗工厂、发展工会等。1935 年7月,国会通过《全国劳工关系法》,规定工人有组织工会的权利,有与雇主集体谈判合同的权利和罢工的权利,成立了全国劳工关系局,处理劳工对雇主的申诉。

----摘编自蔡东丽《罗斯福新政时期的联邦最高法院---从经济自由到公民权利》

(1)根据材料一并结合所学知识,从汉律内容说明其对重新建立封建统治秩序的促进作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括西汉初年立法与美国“新政”时立法的相同背景,并说明中美两国立法所体现法律思想的不同之处及其产生的原因。

| A.历史演变的主要线索 | B.历史进步的基本趋势 |

| C.历史过程的因果关联 | D.历史变化的循环往复 |

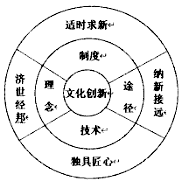

下表是根据《文化创新蓝皮书:中国文化创新报告》(作者于平、傅才武)制作的“文化创新要素”示意图。

根据材料并结合中国历史相关知识,围绕“文化创新要素”进行探讨。( 说明:可就图示中的一个或多个角度进行探讨,也可对图示进行修改、补充、否定或提出新的要素,并加以论述。要求观点明确、史论结合)

我认为,所谓革命史观,所谓现代化史观,都不是指导历史研究的正确史观。指导历史研究的正确史观,是马克思主义的唯物史观。按照唯物史观考察近代中国历史,应该认识,反帝反封建是近代中国的历史主题,旧民主主义革命和新民主主义革命是贯穿近代中国历史的主线,现代化进程在近代中国虽然在缓慢的进行,却从来没有居于主导地位。……现代化进程在中国社会发展中成为主流,是在1949年10月中华人民共和国成立之后,特别是在国家政权巩固、社会经济全面恢复并有所发展之后,现代化进程实际进入中国社会生活领域。在这个时候,现代化进程是主导方向,阶级斗争是次要方向。

——张海鹏《关于中国近代史若干重大热点问题的讨论》

从以上材料中,提取一个观点,也可以对其中一个观点提出质疑、修改,并用中国近现代史的相关知识加以论证。(观点明确、史实充分,逻辑严密)。

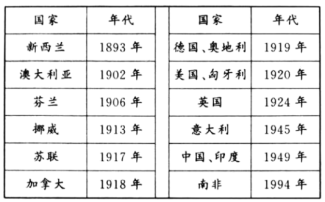

选举权是指公民依照法律规定享有参加选举的权利,包括参加提名代表候选人,参加讨论、酝酿、协商代表候选人名单,参加投票选举等。19世纪以来伴随民主理念与女权主义理念的兴起,女性开始拥有同等的投票权。下表为部分国家妇女获得选举权的时间表。

——摘编自【美】菲利普·费尔南德兹——阿迈斯托《世界一部历史》

根据材料信息,提出一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)| A.体现了国家强大的组织能力 | B.扭转了中国的工业布局 |

| C.改变了西部地区的落后状态 | D.调整了工农业发展比例 |

历史有三大要素:时、地、人。在时间——空间——人类三维构成的历史坐标系上,围绕着求生存、求发展的主题,落实到各个民族、国家,凸显出来的整体图像,多是升降不定的波浪形曲线,有起有落,绝少一路飙升。

——摘自王家范《中国历史通论》

围绕材料中的观点,自行拟定一个具体的论题,并结合所学相关内容就所拟论题进行简要阐述。(要求:观点明确,论证充分,表述清晰。)

材料 无论革命、建设还是改革,都没有前人留下的现成方案,一切只能靠中国人自己在实践中摸索前进。这个进程一直延续到今天,就像是一场毫不间断的接力跑,后继者总是以前人已达到的位置为出发点,随后又远远地跑到他的前面。前人有过的曲折也是后继者的财富。它又像要攀登一座高楼总是要从一个稍低的台阶再跨上另一个更高的台阶,不容许超越实际可能而一步登天。历史就是这样前进的。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

结合材料与所学中国近现代史的相关知识,围绕“民族复兴”这一主题自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料一 在西方的传统文化中,强调子女要孝敬父母。在中世纪晚期,西方人的家庭以小家庭为主,世代同堂的家庭很少。当时各种各样的劝告书不断告诫人们仅仅依赖儿女来养老是靠不住的,敦促人们要积累充分的财物,且不要在生前将财产转让给子女。老人大多以签订养老协议的形式,在将财产让渡给继承人的同时,确保继承人承担赡养的义务。协议在老人的吃、住.穿、用等几大方面做了十分具体而严格的规定。老人可以选择与无亲族关系的人,甚至社会机构签署协议,不过当时大多数养老协议仍是在父母与子女或其他亲族成员之间签订。老人获得什么样的养老条件,基本上取决于自己所掌握财产的多少。

——摘编自俞金尧《中世纪晚期和近代早期的欧洲老人及其赡养》

材料二 “养老”在中国古代的礼制中有着相当重要的地位。宋至清末,是中国古代家庭养老系统的强化阶段。宋政府严格要求子孙与祖父母、父母同居共处。二代户中父亲为家长,三代户中祖父为家长。家庭中的所有财产均归家长专之,“卑幼不得而自专也”。人们强调“天下无不是底(的)父母,父有不慈而子不可以不孝”,一切以父母的喜怒哀乐为行事标准。《清律例》还规定“父母控子,即照所控办理,不必审讯”.家庭养老所追求的不只是养老行为对老年人生活的实际利益,更是养老行为中蕴含的所谓“理”。“孝德”是选拔官吏的重要参照,统治阶层对于“尊老养老”的态度在某种程度上被视为统治合法性的依据.

——摘编自姚远《中国家庭养老研究》

(1)根据材料一、二,指出宋以后古代中国和中世纪晚期西方养老观念的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析古代中国养老观念形成的原因及对当今中国的影响。