材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二 认识到有需要通过本公约,在妥为顾及所有国家主权的情形下,为海洋建立一种法律秩序,以便利国际交通和促进海洋的和平用途,海洋资源的公平而有效的利用,海洋生物资源的养护以及研究而有效的利用、保护和保全海洋环境。考虑到达成这些目标将有助于实现公平公正的国际经济秩序,这种秩序将照顾到全人类的利益与需要,特别是发展中国家的特殊利益和需要,无论其为沿海国或内陆国。

——《联合国海洋法公约》(1982年12月10日)

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)《联合国海洋法公约》在维护海洋和平利用方面有何特点?该公约体现了国际法有什么样的发展?

(3)结合当今形势,谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一中国古代部分思想家的人口思想

| 思想家(时期) | 人口思想 |

| 孔子(春秋) | 提出“庶、富、教”的思想,认为治国只考虑人口众多还不够,还必须使百姓富裕、有教养。 |

| 管仲(春秋) | 提出一套比较系统的鼓励生育的主张;注意到劳动者素质水平的高低是土地增产的主要因素。 |

| 马端临(南宋) | 强调了人口质量在经济与社会发展中的作用与地位,认为国家的强盛与否,不仅取决于人口数量上的多寡,还取决于人口素质(质量)的高低。 |

——整理自段塔丽《中国古代人口质量观初探》

材料二雍正年间开始推行摊丁入亩的赋税政策,彻底中止了传统的人头税,此举使人口的发展失去了最核心的制约因素。1741年,中国人口数为一亿四千多万,到1840年鸦片战争前后,人口已达四亿以上。人口的高速膨胀,给社会和生态造成巨大压力,最直接的后果是人均耕地的减少。乾隆后期人均耕地降至2亩多,嘉道以后降至2亩左右,咸丰元年(1851年)降至1.74亩。由于人口无节制的增长,迫使人们向土地索取更多的生存资料,在扩大耕地面积、引进高产作物等经济活动中,人们对土地资源采取了掠夺性的使用方式,严重破坏了生态平衡,对当时和以后的生态环境都造成了极为严重的后果。

——摘编自陈友兴《中国古代人口对生态环境的影响》

(1)根据材料一,指出三位思想家人口思想的相同点,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,评析清朝中后期人口膨胀的现象。

材料一 当今世界正发生复杂深刻的变化,人类正处在大发展大变革大调整的时期。世界多极化、经济全球化深入发展,社会信息化、文化多样化持续推进。同时,人类也正处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。国际金融危机深层次影响继续显现,世界经济缓慢复苏、发展分化,国际投资贸易格局和多边投资贸易规则深刻调整,各国面临的发展问题依然严峻。如何防止全球化的危机,使人类社会能够延续存在、和睦相处和持续发展,这是目前全人类面临的共同挑战和课题。

——摘编自常健《解决人类现实挑战的中国方案》

材料二 中国以命运共同体的新视角,寻求人类共同利益和共同价值的新内涵,要求打造体现“和平、发展、公平、正义、民主、自由”等全人类共同价值的人类命运共同体。人类命运共同体意识的重要理论创新是它的整体思维,不仅超越了西方选举驱动的政党政治的局部和短期利益观,而且还具有人类社会应对全球性挑战的整体合力。而中国将现阶段世界发展大势和自身在21世纪第二个十年的发展思路和目标交织一处,更是扩大本国与世界各国利益汇合的全方位的战略发展愿景。它旨在推进各国经济全方位互联互

通和良性互动,减少全球发展不平等和不平衡的现象,使得世界各国人民都有机会来享受世界经济增长带来的利益和好处,展现出中国向人类文明提出的一个永久性道德价值和人文关怀。

——摘编自蔡亮《试分析国际秩序的转型与中国全球治理观的树立》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出当今的时代主题和发展特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,对中国的全球治理观进行简要评析。(要求:表述准确,逻辑清晰,不得摘抄原文)

材料 明治维新时期,政府以发展生产为目的对国民实施具有一定强制性的近代教育改革。明治政府于1871年设立文部省,统管文化教育事业。1872年,文部省颁布了第一个教育改革法令《学制》和《关于奖励学事的指示》,开始了有纲领有计划的教育改革。《学制》中明确提出了教育改革要从小学抓起,同时,把普及初等义务教育作为重要的教育改革内容。在教学内容方面,日本仿效欧美资本主义国家,将先进的科学文化知识传入国内,取代了传统的“四书五经”的儒家封建思想。明治政府在初等教育基础牢固之后,重就转向中等教育、高等教育和职业教育的发展上。由于取消了士、农、工、商的身份区别,人们的积极性和主动性被调动起来了,整个社会充满生机和活力。1890年以明治天皇名义颁发《教育敕语》,力图将近代教育纳入以宣扬忠君爱国为灵魂的道德教育轨道。

——摘编自贺小飞《浅谈日本明治维新时期的教育改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括日本近代教育改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评析明治维新中的教育改革。

材料 中国封建社会的历史表明,适度的中央集权有利于维护“大一统”国家的发展,当它与封建君主制结合在一起,不得不以君主制作为自己的历史形态时,其作用和意义也是历史性的。中央集权一旦与君主制度结合在一起,哪怕是往前走一小步,也极易造成君主权力的过度扩张,形成君主专制。但就中国封建社会的总体情况来看,我们并没有形成严格意义上的君主专制,在思想上更不主张极端君主专制。真正的历史学家总能站在历史和时代的双重制高点,对复杂的历史因素采取分而析之的态度,并且因应时势变化而损益之,古为今用,推陈出新,而不是把“孩子”和“脏水”一起倒掉。

——摘编自周群《中央集权不等于专制》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

| 此次中国委员既非激于意气,出于偏爱,而为代表国民全体之活动,则留意中日根本关系而欲图永久亲善者,有乌可漠然视之乎?我国或因中国问题而陷入意外之难境,未可知也。 ——巴黎和会日本代表牧野伸显 |

| A.不利于中日关系的永久亲善 | B.是全体国民的盲目排外行为 |

| C.促使日本放弃侵略中国图谋 | D.打击了帝国主义的侵华野心 |

宋·马远《寒江独钓图》 |  南宋·林椿《果熟来禽图》 |

| 评析:带着些许佛缘,融入道的清幽,抒发性情重于刻画细节,创造出意象境界的典范之作。 | 评析:小鸟的动态、果实上的斑痕生动逼真,显示出作者细致入微的观察力 |

| A.具有写意画的特征 | B.开风俗画创作先河 |

| C.体现世俗化的趋势 | D.受到理学思潮影响 |

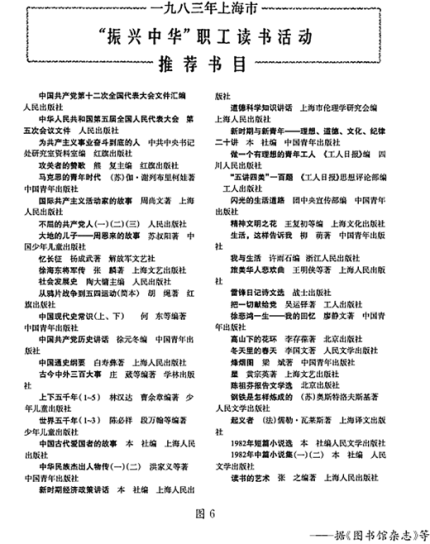

“振兴中华”读书活动

20世纪80年代,上海市开展了以“振兴中华”为主题的读书活动。在中央的肯定与号召下,这一活动迅速在全国各地区、各单位开展起来。图为1983年上海市读书活动的推荐书目。

材料 近代的中国,可以说几乎是西方化的世界。其生活,无论精神方面、社会方面和物质方面,都充满了西方化。对于这种状态,很多人有了争论,人们不可避免的面临这样的问题:东方化究竟能否存在?

其一,有人认为东方化和西方化不并立也不可通,应该绝其根株,需彻底的改革;其二,有人认为东方化受西方化压迫不足虑,需翻身;其三,有人认为东方化与西方化是可调和通融的。

——摘编自梁漱溟《东西文化及其哲学》

结合中国近代史的相关知识,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能原文重复材料中的观点,持论有据,论述充分,表述清晰。)

材料一 春秋时期,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时期,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代所沿用。汉武帝分境内为十三州部。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对辖区内郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历经两晋南北朝而不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》

材料二 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”“屯重兵,多以赋入自赡”“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。

(2)依据材料二并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施,并总结从唐朝至元朝中央与地方权力关系的发展趋势。