材料一:三十年战争在其开始之初,仅限于德意志境内,皇帝和支持他的天主教诸侯与新教诸侯两大集团之间作战。不久,丹麦、尼德兰、瑞典、法国、西班牙等国相继加入战争,英国、俄国、教皇和波兰等则因支持不同的集团而纷纷介入,三十年战争遂演变为国际战争。1648年,交战双方经过会议协商,共同签署了《威斯特伐利亚和约》,结束了这场战争。和约规定,德意志的350个邦“在教会事务和政治方面均得自主行使领土主权”,和约还承认了瑞士和荷兰独立,划定了欧洲大陆各国国界。

——摘编自齐世荣总主编《世界史》

材料二:从1814年10月到1815年6月,列强在维也纳召开全欧国际会议。这是自威斯特伐利亚会议以来,第二次通过全欧国际会议来安排整个欧洲的政治格局。1648年,和会上没有英国、波兰、俄国和土耳其的代表,而这一次和会仅仅排除土耳其在外。会议所有重要事务主要由俄、英、奥、普、法五国协调决定。会议的主要结果是:几乎所有的欧洲国家都恢复君主制,法国的疆界恢复到1790年的状况,俄国获得波兰的大部分和芬兰,普鲁士也扩大了领土,建立了由奥地利主持的德意志邦联,英国获得一些海外殖民地。

——摘编自袁明《国际关系史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简评威斯特伐利亚会议。(2)根据材料二并结合所学知识,分析维也纳会议召开的背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出与威斯特伐利亚会议相比,维也纳会议所确立的国际关系体系的特征。

材料 宜昌素以“三峡门户”“川鄂咽喉”著称,清光绪二年(1876年),李鸿章与英国公使威妥玛签订《烟台条约》,将宜昌设为通商口岸。在“利益均沾”的旗号下,日、美、德等国接踵来宜,并设立领事馆、开办洋行、建立教堂,外商经商亦不受限制。民初,宜昌为北洋军控制,并驻扎大量军队。这些部队素质既差,纪律也不好,中央长期拖欠其军饷。1920年11月29日,宜昌发生兵变,时隔半年,宜地再发兵变。两次兵变造成全埠中国商家和官厅银行无一幸免地被洗劫一空,外商亦受损严重,且牵涉国家甚广,以日商损失最重。

第一次兵变后,宜民公推代表赴京向府院请愿,然而中央对于兵变事件已习以为常,并未足够重视。第二次兵变后,宜昌旅京同乡会向国务院递交呈文,“恳求政府于五日内切实批示,否则视政府无保护宜民能力,即请外人将宜昌划为租界,以免再遭浩劫”。然而中央政府“迄未顺从宜民请求,且公然发布袒护王占元(湖北督军)之命令”。于是湖北宜昌旅京同乡会将呈文通电全国,引发轩然大波。省议会及汉口总商会认为“宜昌租界之说,无异引狼入室,当以国贼论”。《申报》表示:“此为中华民国莫大之耻·亡国之原因者,即此类奴性是也。”

同时,为确保湖北境内外商安全,北京公使团于1921年6月24日开会讨论湖北兵变问题,英、日政府力主推动设立宜昌租界计划,而美国极力反对,宜昌租界的提案不得不被搁置。此后,美国提出一个照顾到中国主权及各国利益的替代方案,并获得外交团通过,英、日的如意算盘随之落空。

——摘编自张超《秩序与主权:宜昌商民自请设立租界事件探析》

(1)根据材料并结合所学知识,简析宜昌租界事件是由哪些矛盾引发的,并概括该事件的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分别分析英国政府积极推动设立宜昌租界和美国极力反对的原因。

材料 明代万历年间瘟疫流行。旱灾经常与瘟疫相伴随,使瘟疫迅速蔓延,加重瘟疫的危害性。旱灾有时还伴随蝗灾,旱灾导致禾稼尽,饥荒不断,粮价飞涨,人相食。“民饥多疫”是万历年间瘟疫发生的典型特征。除了旱蝗灾外,受地理环境影响,一些地区受到其他灾害的影响也比较大,这些灾害同样与瘟疫相伴随。像一些地区经常受到水灾影响,如上海嘉定县万历三年乙亥,大水疫。万历年间的瘟疫除了与其他灾害相伴随的特点外,还有种类复杂多样、患者症状不一、传播速度快、死亡率高的流行特点。万历年间瘟疫流行带来的最直接影响就是造成人口大量死亡,还造成社会秩序混乱。朝廷停止大型工程,诏免灾区夏粮秋税,留以充赈并督促地方官员维护好社会秩序。《古今图书集成医部全录》记载了万历年间一些应对瘟疫医术高明、积极作出贡献的医生,如浙江周行县蔡系施药,救活数万人。

——摘编自王金鹏《明代万历年间瘟疫的流行与防治》

(1)根据材料,分析明代万历年间瘟疫的流行特点。(2)根据材料,概括明朝防治瘟疫的措施。

材料

李唐(1066~1150年),字晞古,河南孟县人,幼时勤奋好学,颖慧过人,诗文书画俱佳,48岁在宋徽宗画院考试的“竹锁桥边卖酒家”一题中,以独特构思一举夺魁,天下闻名,成为一名山水、人物、畜兽兼工的高手。靖康之变,汴京沦陷高宗南渡,李唐亦流亡临安卖画度日。国破家亡,颠沛流离的人生经历,令其画风骤变。南渡后的作品简练洒脱,水墨苍劲,完全抛弃了上留天下留地的整体构图只关注一个局部的景致,出现了“边角构图”的南宋山水画特征。其中《采薇图》以伯夷、叔齐“不食周粟”饿死首阳山的故事为题材,歌颂了他们的忠贞气节。画中伯夷、叔齐对坐在悬崖峭壁间的一块坡地上,面容清癯,身体瘦弱,精神上却丝毫没有被困苦压倒。表达了作者对民族存亡的关切,也讽刺了南宋统治者在国家危难之际投降变节,可谓借古讽今,用心良苦。

——摘编自蒲松年《中国美术史教程》《伍勇读史笔记》

(1)根据材料并结合所学知识,概括李唐作品的风格。(2)根据材料并结合所学知识,简析李唐艺术风格形成的原因。

材料 20世纪90年代以来,无论是夏商周断代工程还是中华文明探源工程,都是为了证明中华文明“五千年之不断裂”。而这正源于中华文明的“文化基因”。它包括但不限于5000年文明起点的中原龙山文化及其传承者夏商周早期文明的起点不断裂;皇帝祭祀及历代帝王祭祀的国家不断裂;中国人应有99%是炎黄子孙的国民不断裂;承袭黄河流域中游仰韶文化庙底沟文化及龙山文化的国土不断裂⋯⋯此外,还有玉龙神话、Y染色体及线粒体 DNA等考古学、神话学、遗传学证据。在这些文化基因中,最核心的当属以“中和”“多元一体”理念为代表的中国历史文化认同。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》等

结合材料及所学知识,选择两个不与材料重复的“文化基因”,拟定一个论题并进行阐述。(要求:论题明确,史实准确,史论结合)

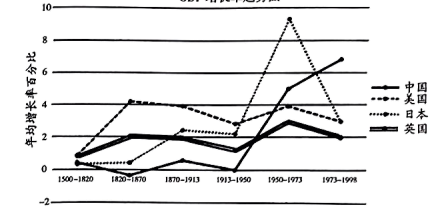

材料一 下图为1500年~1998年世界部分国家GDP(国内生产总值)变化图,是衡量一个国家总体经济状况的重要指标。

1500-1998年中国、日本、美国和英国的GDP增长率趋势图

——(英)安格所·麦迪森《世界经济千年史》

材料二 第一个转折点,指人类在纪元1000年左右开始了麦迪森观察到的“纪元千年转折”或者称作“麦迪森千年转折”。在“第一个千年”(公元0~999年),人口增长六分之一,但是人均收入零增长;在“第二个千年”(公元1000~1998年),人口增长了22倍,人均收入增长了13倍,结果使全球GDP规模提高了逾300倍。在“第二个千年”中,于1820年前后又出现了更大的增长反差,开始了“麦迪森1820年转折”:在1820年前,人口增长了4倍,人均收入仅增长了50%;在1820年后,人口增长了5倍,人均收入提高了8倍。在整个“第二个千年”,一个重要的生命福利指标——平均人口预期寿命,从“第一个千年”末的24岁上升至20世纪末的64岁。

——摘编自伍晓鹰《从去迪森<世界经济千年史>银索长期增长密码》

材料三 “如果全球的政治家们有足够的智慧,放弃重商主义下的‘丛林法则’,回到以规则为基础的惠及全人类的全球市场化,那么我们就可以重现自由市场经济的辉煌!人类是有未来的,也是可以有大发展的,但是需要麦迪森在《世界经济千年史》中所展现的大视野。”

——摘编自伍晓鹰《从麦迪森<世界经济千年史>探索长期增长密码》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析1500~1820年间中国与西方GDP出现“麦迪森1820年转折”的不同原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪下半叶中国CDP变化的总体趋势及其主要因素。

(3)从全球史观的角度,谈谈你对材料三中的观点的理解。

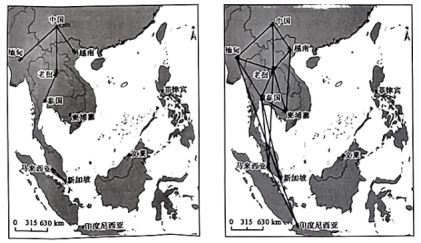

材料一 21世纪以来,东盟逐渐成为中国建立“大网群”电力互联网络的重点关注区域。随着2016年中国宣布成立能源互联网联盟和2018年东盟预计未来将在能源互联网建设方面投资2.1万亿美元,使中国—东盟建设区域电力互联网络的目标成为现实。中国—东盟电力互联网络建设,首先由各国优先选择政治、经济安全度高、距离近的国家展开点对点合作,形成“小群体”电力互联网络,并向外产生极化效应和扩散效应,形成一个“力场电力互联空间”,最后通过“轴线”连接各中心,形成“大网群”电力互联网络。

材料二 中国—东盟区域的电力互联网络主要分为三个“小群体”互联网络。第一个是大湄公河次区域电力互联网络,包括老挝、缅甸、柬埔寨、越南、泰国。针对老挝、缅甸以水力发电为主和泰国、越南以化石能源发电为主的情况,中国加大对老挝、缅甸的电力进出口,以保障其电力稳定,并推动泰国、越南与老挝、缅甸等的电力贸易,以降低其电力成本,最终实现“丰枯互济,水火互补”。其余两个则是南部电力互联网络(包括印度尼西亚、马来西亚、新加坡三国)和跨婆罗洲电网(包含文莱、菲律宾等)。其中,新加坡、马来西亚和印度尼西亚,三国相互进行电力进出口;文莱和菲律宾则与他国联系较弱。

2007年和2018年中国—东盟电力互联网络图

——上述材料均摘编自余紫菱《中国—东盟“大网群”电力互联网络建设研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述中国—东盟“大网群”电力互联网络建设的历史背景。(2)综合上述材料并结合所学知识,概括中国—东盟“大网群”电力互联网络建设的特点,并指出制约其发展的因素。

材料 纵观世界历史,我们看见两条线,一条是横线,一条是纵线。横线是从分散到整体的运动趋势,终结为人类命运共同体;纵线是从低级到高级的社会发展,文明在发展中持续升华。历史运动的真实却是横向和纵向交互发展,横向发展和纵向发展相互影响,相互推动,单纯的横向和单纯的纵向都不完整。

——摘编自钱乘旦主编《新世界史纲要》

参照材料中的观点,结合世界历史的相关内容,阐述历史发展中不同因素之间的相互作用和相互影响。(要求:围绕具体史实阐述,突出相互作用和相互影响;史实准确,观点正确,表述清晰。)材料一 以下为“中国火柴大王”刘鸿生与其儿子们的往来书信节选

①1931年11月29日,长子刘念仁在信中说:“父亲,我还有句话得向你陈说,就是我总觉得你现在经手的事业太多,如煤球、水泥、搪瓷、火柴等等,在美国的资本家,你看看他们赚的钱很多,可是他们大都专于一门而精于一门。”

②1932年1月28日,刘念仁致信父亲说:“自从我到了美国后,似乎我对于国家的观念格外的Sensitive(敏感)了。从这两天这里报纸上的报告,知道我的家乡已陷到最危急的境界。我总感得尔从前对我所说的‘blood is always thicker than water(血溶于水)’——这句话的真确了。父亲!请允许我这狭义的爱国心;可是一个人没有国家做后盾是多么的丧耻可怜的人啊!”

③刘鸿生在1933年4月28日的回信中说:“你信末劝我抵制日货,我对此事已实行好久了。有许多小厂专用日本原料,成本轻得许多,我们为爱国的缘故,也只好忍痛去熬。”

④1935年8月22日,五子刘念孝从美国写信给父亲,表达了对国内时局的忧虑:“我们的外交,简直颓唐胆怯不堪。满洲不抵抗的主义,完全宣布我们中国上下良心不良,不能在正理无畏精神方面奋斗。”

——摘编自上海社会科学院经济研究所《刘鸿记账房档案》

材料二 凭借在中国取得的特权,美国商品潮水般涌入中国市场,并形成独占地位,给处于危殆境地的中国民族资本以摧毁性的打击。这种情况不仅引起工业界的极为不满,也引起商业界的深深担忧。1947年初,中国共产党上海职员运动委员会组织了“爱用国货、抵制美货”运动,运动以百货职工为核心,联合民族资产阶级,成立了“爱用国货,抵制美货”委员会。国民党反动派派遣特务进行破坏、镇压,制造了震惊中外的“二九”事件。2月11日,由上海人民团体联合会发起成立二九惨案后援会。各业工会、大学学生、教育界与不少社会团体也纷纷成立二九后援会,揭露事实真相,使人民群众进一步认清了国民党反动派的真面目。1948年1月,民盟一届三中全会确认中国共产党“值得每个爱国的中国人赞佩”,表示“今后要与他们携手合作”,其他民主党派也明确表示了参加新民主主义革命的立场。

——摘编自潘君祥《近代中国国货运动研究》等

(1)根据材料一并结合所学,说明刘鸿生父子往来书信对研究20世纪30年代国货运动的史料价值。(2)根据材料二并结合所学,概括20世纪40年代末“爱用国货,抵制美货”运动的特点,并简析其意义。

材料 历史上中国西北半壁曾有过辉煌,在海上丝绸之路兴盛以前,中国绿洲与中亚绿洲沿路商旅络绎不绝,具有不可替代的历史地位。然而,唐宋以降,中国的经济社会发展呈现出“南重北轻”的格局,南方逐渐超过北方。1500年以后,随着东南和华南地区的进一步发展, 中国空间经济发展格局由“南北框架”逐渐转换为“东西框架”,西北草原丝绸之路的地缘优势丧失殆尽。近代以来,随着列强侵华的不断加深,中国沿海港口城市次第开放,近代的铁路和公路运输使得沿线城镇迅速发展起来的同时,改变了传统商品市场的格局和劳动力的地区分工,沿海地区的社会经济畸形发展。20世纪30年代,新兴工业百分之七十以上集中于沿海各省,从战时经济学的视角观察,此种工业布局极不合理。

新中国成立初期,出于地缘政治风险和国家战备的考量,中央政府制定了偏向内陆的工业布局指导思想,毛泽东在《论十大关系》一文中指出:“沿海的工业基地必须充分利用,但是,为了平衡工业发展的布局,内地工业必须大力发展。”正是在这一工业布局指导思想的安排下,彼时国家投资明显向内陆倾斜。 1952~1978年间,内陆地区工业有了较大发展,其占全国工业产值的比重已由31.9%提升至40.1%。

改革开放以来相当长的一段时期内,中国经济增长总体上呈现东部快、 东北和中西部慢的不平衡增长格局。针对区域发展差距带来的突出矛盾,中央政府适时提出了完善区域发展战略的重大决策,更加重视支持中西部地区经济的发展,逐步加大解决地区差距继续扩大趋势的力度,先后提出了“西部大开发”战略(1999年)和“东北振兴”战略(2003年),加上最早提出的“东部率先发展”战略, 国家关于区域发展的总体战略初步形成,有望藉此塑造“东中西相互促进、优势互补、共同发展”的新格局。

——摘编自冯建勇《历史与现实之间的胡焕庸线》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立之前中国空间经济发展格局的演变历程,指出民国时期工业布局存在的隐患。(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立以来中国政府为了改善经济发展格局而做出的努力,谈谈你对区域经济发展的认识。