材料 百年历史风云千头万绪,掌握其基本发展线索与脉络既有益也有必要。历史学家王红生在其著作《二十世纪世界史》中,力图通过如下一些概念建构阐述20世纪世界史的基本框架。

首先是“资本主义”。20世纪是资本主义继续发展的世纪。

第二个概念是“社会主义”。20世纪是社会主义的悲喜剧。

第三个概念是“民族主义”。民族主义思潮缘起于西方,20世纪成为东方社会思想的主轴。

第四个概念是“法西斯主义”。与资本主义、社会主义、民族主义等概念相比,法西斯主义是20世纪独有的概念。

——摘编自王红生《二十世纪世界史》

围绕20世纪世界史的一个或多个概念,结合相关史实,自拟论题,并加以阐述。(要求:观点正确,史论结合,表达清晰)

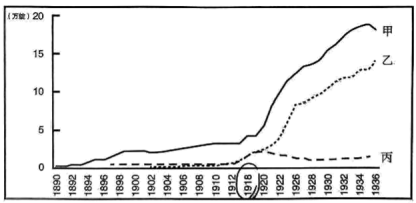

| A.华商、日商、英商 | B.日本、华商、英商 |

| C.英商、华商、日商 | D.华商、英商、日商 |

材料一 西方现代化道路使得“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大”……西方资本主义国家的资本原始积累、原料产地、商品市场,都是通过对内剥削和压迫、对外侵略和殖民得来的。居于统治地位的资产阶级攫取广大人民群众的财富,导致出现贫富分化这个难以克服的顽疾。……根本原因在于资本主义私有制下资产阶级极端的利己主义以及随之带来的对劳动人民的残酷剥削。……资本主义文化的本质是庸俗的消费主义、享乐主义、娱乐主义。在资本主义文明发展进程中,信仰缺失和道德沦丧逐渐成为资本主义文明的标识。

——吴龙虎《中国式现代化本质要求的三个维度——基于中西现代化道路的比较分析》

材料二 资本主义国家在全世界范围内的殖民掠夺和野蛮扩张以及国内封建统治阶级的腐朽顽固,决定了20世纪的中国不可能通过改良道路和资本主义道路实现民族独立和人民解放……近代中国历史最终选择了社会主义道路,实现了民族独立和人民解放。……新中国

在中国共产党带领下,中国人民建立了社会主义基本制度。……中国式现代化道路包含了“天下大同”、“合作共赢”、“人类命运共同体”“全人类共同价值”的内涵,其世界意义是希望建立一种“休戚与共”的世界秩序,实现世界共同发展与共同繁荣。

——张志恒《多重视域下的中国式现代化道路》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评价西方的现代化道路。(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪中国道路选择的变化,并分析中国最终选择社会主义道路的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,分析概括中国式现代化与西方式现代化的区别。

材料一:1905年,列宁提出了“社会主义要消灭商品经济”。1921年,他又说:“商品交换失败了,我们要在许多经济领域退向国家资本主义,必须再退,再后退,从国家资本主义退向国家调节买卖和货币流通”。1921年3月苏俄政府决定实行新经济政策,通过粮食税等市场机制建立工农联盟,同时允许私营企业建立有一定程度的发展,并以租让制等形式在一些经济部门引入外国资本。

——摘编自边丽冉《论列宁商品经济思想的形成过程及其意义》

材料二:斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《善于苏联的国家工业化和农业全盘集体化问题》

材料三:1929年,美国的国民生产总值是1040亿美元,到1932年只剩下580亿美元了,美国损失了一半的财富……富兰克林·罗斯福的“新政”开创了市场经济的新模式。在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。

——《大国崛起》解说词

(1)根据材料一,概括列宁经济思想的变化?根据材料一和所学知识概括新经济政策的措施?(2)结合材料二和所学知识,指出斯大林的经济政策与列宁的新经济政策,在所有制结构和经济体制上有何改变?如何评价斯大林体制?

(3)依据材料三结合所学知识,概括罗斯福新政的中心措施是什么?他“开创了市场经济的新模式”特征是什么?

(4)综上所述,请从制度创新角度,谈谈你有何收获?

材料一:1763至1914年这一时期是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期,在世界历史上居突出地位。欧洲的霸权不仅在政治领域——以大殖民帝国的形式——表现得很明显,而且在经济和文化领域也表现得很明显。到1914年时,欧洲已称霸全球。……欧亚大陆的一个半岛已成为世界的中心。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

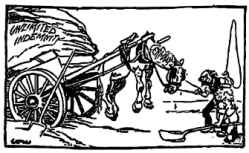

材料二:1921年新西兰画家大卫·洛创作了漫画《无尽的赔偿》。画中的马代表德国,马车前,英国首相劳合·乔治对手持马鞭的法国总理白里安说:“也许让马骑着地它会跑得更快一些,”1921年,希特勒说道“仇恨!我们拥有仇恨!”丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》中曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事”。

材料三:20世纪下半叶,冷战主导了国际关系。……“二战”之前,许多西方领导人对苏联的马克思主义政权既恐惧又憎恨。虽然西方和东方最终在“二战”时结成同盟并成功地打败了纳粹德国,但是从许多方面来说,战时的经历确定了而不是减轻了战前的彼此怀疑。1945年纳粹刚刚投降,同盟国就开始分裂,(美苏)两国很快就爆发了激烈的争吵。……1947年是非常重要的一年。杜鲁门在美国国会发表演说,承诺支持各自由民族,因为他们抵抗着企图征服他们的掌握武装的少数人或外来压力。……在冷战的大环境下,随着力量对比的变化,世界格局表现出多极化趋势。

——摘编自弗兰克·萨克雷《世界大历史》

材料四:目前的多极化趋势将成为未来世界新秩序的基础。多极化为各国提供了机会,使它们能够在国际社会表达自己的意愿、希望及雄心。只有通过国家间持续的对话、交流观点,才有可能促进国际关系民主化,而国际关系的民主化,则是世界和平的基础。

——前联合国秘书长加利(1992年1月—1996年12月在任)

(1)根据材料一,概括18世纪中期到20世纪初国际格局的特点。(2)列宁说“靠《凡尔赛和约》来维持的整个国际关系体系是建立在火山口上的”,依据材料二说明理由。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析美苏走向冷战的原因并列举冷战期间多极化力量发展的表现。

(4)根据材料四并结合所学知识,概括多极化趋势对国际关系发展的积极影响。

| A.明确了社会主义市场经济的目标 | B.为经济体制改革提供了法律保障 |

| C.体现出土地流转对经济的重要性 | D.反映出“依法治国”方略得到贯彻 |

| A.政治实力冲击宗法制度 | B.等级观念阻碍民族融合 |

| C.血缘与政治的结合紧密 | D.女性社会地位得到提高 |

| A.世界多极化趋势加强 | B.国际合作不断加深 |

| C.经济全球化不断发展 | D.美国谋求世界霸权 |

| A.信用货币已经出现 | B.神权统治较为稳固 |

| C.法律规范经济活动 | D.订立契约现象普遍 |

材料一 维多利亚时期(1837-1901年)的伦敦是最早出现近代贫民窟的城市之一。1851年,英国成为首个城镇化率突破50%的国家,作为英国首都的伦敦,是全国制造业中心与主要贸易港口,吸引着全英及欧洲其他地区的就业人口。同时,圈地运动导致大量失去生产资料的农民被迫进城务工,他们的收入水平普遍很低。当时英国市场经济并不稳定,许多工厂雇有大量的临时工与季节工。伦敦高昂的房租和物价水平远超其他城市,1850-1880年,伦敦市中心普通住房的租金价格几乎翻了一番。政府中的自由主义者认为,经济活动中的自由竞争能解决所有问题,这导致政府更愿意将住房问题交给市场去处理。于是,大量非熟练工、临时工、季节工与失业群体只好搬进过度拥挤、卫生状况恶劣但租金相对较低的居民区生存,而这些居民区也随着人口密度的不断增长逐渐成了贫民窟。

——摘编自高舒琦《19世纪英国伦敦贫民窟更新及对我国的启示》

材料二 新加坡是一个地狭人稠的城市国家。住房问题上,新加坡拥有保障性住房和商品房两大体系,其中,以“组屋”为代表的保障性住房始终占据主体地位,而商品房占比在20世纪90年代一度降至不足1%。早在20世纪60年代,新加坡政府便大规模兴建公共住房。1966颁布的《土地征用法令》规定,政府有权征用私人土地用于国家建设,这保证了大规模建设公共住房所需的土地。组屋售价由政府根据中低收入群体的承受能力而不是成本决定,建设组屋的亏损由财政补贴。政府还限制居民购买组屋次数,更不允许以投资为目的买房。1994年,政府还推出住房特别援助计划,以各种形式向国民提供住房补贴,使组屋价格始终保持在普通居民能够承受的范围内。20世纪90年代后期,组屋开始呈现供过于求的状态。

——摘编自郭伟伟《独具特色的新加坡住房保障制度及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析影响19世纪伦敦贫民窟形成的历史因素。(2)根据材料二,概括新加坡“组屋”建设的特点。

(3)综合以上材料,谈谈你对近现代城市居住环境变化的启示。