材料一 新中国成立后,在国家支持下,河北省一些民俗体育得到挖掘继承,其中井陉拉花1957年进京参加了“全国第二届民间音乐舞蹈汇演”;一些艺人将空竹搬上舞台,成为深受群众喜爱的杂技表演项目。受政治环境影响,“文革”期间河北民间民俗体育受到严重打击。如在邯郸市流传了600多年的民间活动“彩布拧台”因“破四旧”被迫中断,与民间信仰、庙会相关的民俗活动,诸如高跷、狮舞、龙灯、武术,寸跷、旱船,更深遭破坏。改革开放后,河北省通过举办民族传统体育运动会,充分展示珍珠球、木球、蹴球、毽球、秋千、射弩、陀螺、武术、民族式摔跤等传统体育项目,带动了全民健身的热潮。有些民俗体育活动,如跳绳、打沙包、竹竿舞、象棋围棋甚至走进了学校课堂。但是我们也应看到:当代民俗体育项目面临着传承人减少、参加者兴趣减弱、资金缺乏等问题。

——摘编自李静体、武建征《近代以来河北民俗体育的发展历程及其经验启示》

材料二 将传统文化现代化,使其更加贴近现代生活,才能更加适应现代人的思维习惯。如对中国传统文化中两个鲜明个性的转换,一是“实用主义”的现代转换;二是“天人合一”理念的现代化转换。创编当代文艺作品,以当代人物形象演绎传统文化精神或以古代人物形象演绎当代人文精神。如电影《英雄时代》、电视连续剧《大境门》等,通过现代化传媒让承载传统文化走入现代人心中。社会主义核心价值观中的内容,符合河北自“胡服骑射”所创立的敢为天下先的创新变革精神和“海纳百川”的文化包容精神,我们需要结合时代精神,树立河北人民自由与平等的意识,强调大局意识和共享意识,继续秉承宽厚坦诚的朴实民风、“燕山月下多狼烟”的为国赴难的自觉传统以及“舍生取义”的燕赵气节。

——摘编自李智深等《浅议河北优秀传统文化的传承与弘扬》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明河北民俗体育发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括对优秀传统文化进行现代化转换的方式。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈如何促进优秀文化的传承。

材料 早在西汉时期,日本列岛上的倭人国家便开始定期晋见汉朝设在乐浪郡(治所在今朝鲜)的官吏,从而揭开了中日官方贸易的序幕。这一时期的中日贸易是一种偶然的、非定期的往来,且以简单的物物交换进行,但输入日本的先进生产技术给日本社会注入了新的血液。到隋唐时期,中日间使节往来频繁,遣唐使实质上是一种变相的官方贸易,这使大唐的先进文化全面而系统地输入日本,两国的官方交往形成了第一次高潮,由于日本当时的商业还没有形成独立的部门,中小商贩还不具备来华贸易的实力,当时,官方贸易仍据主导地位,并呈现鼎盛的局面,直到唐末才随遣唐使的废止而衰微下去。

五代、宋元时期,中日政府间的外交关系断绝,影响和制约了官方贸易,由于元朝时发动征日战争,官方贸易受到冲击而大为减少。但这一时期日本社会发展较快,出现许多专业商人,随着日本国内庄园经济的发展,日本出现了许多以庄园为依托的秘密贸易港,中日民间贸易得到长足发展,中国的药材、珠宝、铜钱、书籍大量输入日本,同时日本的莳绘、螺钿、水晶、扇子、刀剑等也深受中国人的喜爱。明朝时期,明廷出于消除倭患的政治目的,日本出于获取利润的经济目的,中日间官方贸易再次复苏。明后期,倭寇祸乱日益严重,这成为明廷的沉重包袱,中日官方贸易在嘉靖年间彻底终止,同时明清政府厉行海禁,德川幕府后期也先后五次颁布“锁国令”,致使两国的民间贸易也只能以走私这种畸形的方式表现出来。

——摘编自黄尊严、王芳《浅议古代中日官方贸易的特点》

(1)根据材料,概括古代中日贸易的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代中日贸易发展的历史意义。

材料 经济转型是指经济、社会体制的复杂的制度变迁过程和经济发展过程。以下是部分学者或课题组关于改革开放以来我国经济转型的观点:吴敬琏从中国经济改革的渐进主义的角度,按照中国经济改革战略,把改革划分为两个大的阶段:1978-1991年的增量改革阶段和1992年以来的整体推进阶段。赵旻从体制转轨与经济发展结合起来的角度把中国经济转型过程划分为四个阶段:改革探索和扩张供给阶段(1978-1991年)、社会主义市场经济体制框架建设和经济高速成长阶段(1992-1997年)、改革巩固攻坚和经济结构全面调整阶段(1998-)与未来的转轨发展阶段(即市场化体制的成熟完善和社会经济协调发展阶段)。吕炜认为,中国经济转轨有两个重要的“转折点”,即“告别旧体制意义的转折点”和“建立新体制的任务接近完成意义的转折点”。国家发改委宏观经济研究院课题组认为,中国改革以来的经济转型大致可以分为三个阶段:自发启动时期(1978-1991年)、自觉推进时期(1992-2000年)、全面加速时期(2001年—)。景维民认为,中国经济转型的目标是建立混合经济。同时,他把中国经济转型划分为三个阶段:准备阶段(从改革走向转型)、启动和正式推进段阶段(共性与差异)、深化和完善阶段(走向成熟的市场经济)。王守坤认为,中国经济转型是从中央向地方的财政分权开始的。因为,传统计划体制的统收统支的财政体制使中央财政不堪重负,因此,只有选择向地方财政转移压力,走财政分权改革之路。这样,通过向地方分权的放权改革打破了高度集中的计划体制的大锅饭局面。

——摘编自瞿商《论中国经济转型的阶段性与目标转换》

根据材料,结合所学知识,对改革开放以来我国经济转型的观点进行评析。(要求:至少选取两个观点评析,史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料一

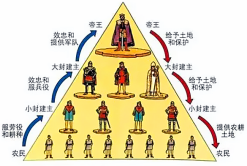

封君封臣制度示意图

任何没有直接签订契约的人之间不存在直接的权利或义务关系。因此中世纪流传着一句谚语:我的附庸的附庸不是我的附庸。

——《世界历史读本》

材料二 欧洲的中古时期也被称为中世纪,在西方文明史上指从公元5世纪后期到公元15世纪中期的欧洲历史。欧洲的中世纪表面上看是板着面孔的、非常严肃的、阴森森的一千年,但实际上却是孕育了西方近代文明的重要时期,特别是中世纪后期。

——摘编自陈乐民《欧洲文明十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西欧封君封臣制度的特点与影响。(2)根据材料二并结合所学知识,如何理解中世纪后期是“孕育了西方近代文明的重要时期”。

材料

中国和罗马帝国处于丝绸之路的东西两端,它们使丝绸之路东西贯通成为可能。然而,限于古代的交通条件和人们对彼此认知的匮乏,鲜见双方的直接交往。但这并不能否定双方直接或间接进行商品交换的可能,双方的商人或使节也都曾有直接到达对方国家的尝试,即使这些尝试都没有使双方建立正式的外交关系。从陆路上看,中国的丝绸等商品通过贵霜和帕提亚等国家的中介,传送至罗马帝国境内;从海路上看,罗马帝国与印度的海上直航、中国与印度的海上交往,奠定了以印度为中转地,中国与罗马为东西两端的海上丝绸之路正式形成的基础。

——摘编自杨巨平《古国文明与丝绸之路》

根据材料,结合所学知识,对丝路贸易在罗马帝国早期的发展情况进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料 人类历史伴随着人口流动。人口迁移是指一个人或一群人为了定居的目的越过一定地界的现象。如果越过的地界为国界,这种迁移就成为国际人口迁移。人口迁移是一种人口现象,更是一种社会现象。当今的国际人口迁移同各国的社会经济发展状况与国家间的关系有着十分密切而又错综复杂的联系。下表所示为历史上人口迁移的基本情况。

| 时期 | 概况 |

| 古代末期到中世纪初期 | 在欧洲,日耳曼人逐渐扩散、分居到中欧、西欧和北欧;斯拉夫人的一支—南斯拉夫人逐渐扩散、分居到东欧;在亚洲,阿拉伯人从阿拉伯半岛逐渐扩散、分居到西亚和北非;突厥人逐渐扩散、分居到中亚和小亚细亚;在非洲,班图人从尼罗河流域扩散、分居到非洲南部 |

| 新航路开辟到20世纪前期 | 15世纪开始,西班牙人、葡萄牙人从欧洲到达南美洲;18世纪后,荷兰人从欧洲到达南部非洲;19世纪后,英国人和其他欧洲人到达北美洲、大洋洲和亚洲 |

| 第二次世界大战以后 | 发展中国家人口向发达国家迁移;非洲内陆国家人口向西非海岸国家迁移;亚洲、欧洲一些国家的人口向中东石油生产国迁移;日本、德国、意大利等第二次世界大战失败国的人口返回本国 |

——摘编自李宏规《国际人口迁移与国家政策》

根据材料并结合所学知识,以“人口迁移”为视角自拟一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)材料 冯太后出身于北燕王室长乐冯氏,为人聪明明察,读过书,学过算术,是北魏历史上起着承前启后作用的杰出人物。476年,冯太后临朝称制,进行一系列重大改革。太和八年六月,冯太后下诏班制俸禄;九年、十年,她又亲自主持颁行均田制和三长制,给北魏社会带来重大变化。她重视儒家教育,下令各郡设太学,置博士、助教,根据各郡大小招收学生。她尊崇孔子,下诏祭祀孔庙。她废止鲜卑族的原始巫术,严令禁止鲜卑同姓通婚的落后习俗。冯太后用人颇具政治眼光,她器重李冲的见识才干,当时的政治措施、制度兴革多有李冲的谋划。冯太后对孝文帝的管教很严格,在其长期影响下,孝文帝成长为一位具有卓越才华、有胆有识的青年政治家。孝文帝说:朕幼年即帝位,仰恃太后安缉全国,“祖宗情专武略,未修文教。朕今仰禀圣训,庶习古道”。孝文帝后来完全忠实地继承了冯太后的事业,延续了冯太后制定的政策。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出冯太后对北魏历史发展的重大贡献。(2)根据材料并结合所学知识,简析冯太后成为杰出政治家的原因。

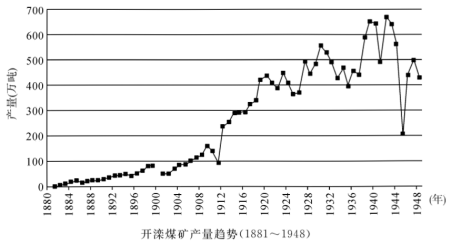

材料 开滦煤矿是中国近代煤矿业中的巨擘,前身为1878年清政府洋务运动中创办的官督商办企业“开平矿务局”,为当时所办新式煤矿中成功之代表,但不幸于1900年庚子国变时落入英商之手成为英资煤矿。滦州煤矿为1907年招集民族资本创办,原为试图收回开平而设,但终于在与开平的竞争中失利,为开平所并。1912年二矿实行名义上的联合,称“开滦矿务总局”,实际为英商掌控;1934年进一步合并,正式成为合资煤矿。1941年太平洋战争爆发后,又被日本夺去。1945年日本投降后,由南京国民政府接收,交还英商经营。

——摘编自云妍《近代开滦煤矿产出的“Solow余值”分析》等

根据材料并结合所学知识,运用唯物史观评析开滦煤矿的产量趋势。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)2021年热播的电视剧《觉醒年代》,回溯中国共产党从起源、孕育到诞生的整个过程,生动再现20世纪初期的历史大变局,是一部重大革命历史题材的主旋律史诗大剧。

材料一 《觉醒年代》第一集,开篇即以旁白的形式交待该剧的历史背景,“那是在1915年第一次世界大战爆发的第二年,国际国内形势非常紧张”,并通过以下几个精心设计的视觉式的隐喻镜头来表现。

镜头一:一个大仰角拍摄的骆驼脚掌几乎覆盖了整个画面,只用这一个镜头就表现出当时中国正处于重重压迫之下,且观众的代入感很强,会产生一种被踩踏的感觉。

镜头二:骆驼进入北京城,用了大量的特写和慢镜头来表现车辙。“车辙”在剧中是一个带有高度隐喻和象征性的细节逻辑:自两千多年前秦始皇用“车同轨”框定中国的车辙以来,直到剧中故事发生的时代,中国还在沿用古老的车辙。

镜头三:骆驼商队、老百姓的车、北洋士兵的马队,都要从“车辙”上踩踏过去,隐喻中国还在固守原来的老路。

——摘编自徐妮娜《浅析革命历史题材剧〈觉醒年代〉中的隐喻镜头》

材料二 《觉醒年代》在创作上更加贴近受众,以书写青春破题主旋律。该剧以“南陈北李”为主人公,跟随其人生轨迹,以《新青年》杂志为主线,将历史事件、历史人物和思想潮流串联起来,将故事主体聚焦于一群充满活力的年轻人身上:不仅有和常人一样喜怒哀乐的陈独秀,还有与工人做朋友的李大钊、以笔杆为利剑的鲁迅以及紧跟先辈脚步、积极寻找救国之路的毛泽东和周恩来等。年轻受众对这样一群有梦想、有不足、受挫折也不言弃的年轻人更能有共情体验。

——摘编自王悦《〈觉醒年代〉给主旋律影视剧的成功启示》

作为历史的观察者,谈谈你对该电视剧以《觉醒年代》命名的理解。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑正确,条理清晰。)

材料一 乾隆五十八年(1793年)英国马戛尔尼使团访华,是中英交往史上的重大事件。根据英国马戛尔尼使团送给乾隆帝的中文礼单记载,马戛尔尼携带的礼品共十九件,包括枪械、软带、望远镜、时钟、晴雨表、奇巧椅子、马车等礼物,其中,还包含两箱图册。下表是图册的内容以及乾隆帝的回礼:

乾隆帝的回礼及与英使团礼品的对应关系

| 马戛尔尼使团的礼品 | 对应点 | 乾隆帝的回礼 |

| 《英吉利贵族图像》 | 名人肖像 | 《历代帝王像》一匣 |

| 《船舶及各种图画》 | 军事行动 | 战图一匣(内含《伊犁回部图》《金川图》《台湾图》) |

| 《海米尔登氏藏爱褚利亚及希腊罗马古物图》《海米尔登氏康比扶来格拉火山图》 | 科学艺术 | 画花卉册页一册(内容不详) |

| 《中国建筑及服饰器物图》《詹伯斯氏建筑工程图》《詹伯斯氏奇幽园图》《英吉利戏院图》《英吉利建筑师维特鲁维阿氏建筑图》《亚丹氏建筑图》《湖山风景图》《巴克氏城市风景图》 | 建成环境 | 《水法图》 |

—改编自徐斌《马戛尔尼使团礼品中的图册》

材料二 “国书”,即具有平行地位的两国往来文书。清朝的国书最早出现在入关前的后金时期,广泛应用于后金与朝鲜、察哈尔蒙古的交往中。当清廷逐步建立宗藩体系后,在对外交往中不再使用国书,代之以表文、敕谕、奏书、咨文等朝贡文书。这些文书反映着相应的名分关系,成为宗藩体系的重要表征。

鸦片战争后,美使顾盛被授予信任状出使中国。此份信任状指出派遣顾盛为驻中国特命全权公使,并希望中国皇帝对他予以信任。之后,在中国官员上奏道光帝的奏折中,顾盛递交的信任状没有被翻译为宗藩体系下的“表文”,而是被翻译为“国书”。此前的藩属国表文通常表示出由下往上敬奉文书的性质,而美国国书的起首体现出私人性与对等性。中国历朝都非常重视历法,清廷会向朝鲜等国颁赐历书,即“颁正朔”,然后朝鲜、琉球等国在文书中就会使用中国历法。但是对于美国的这份汉译本国书,最后却保留了西元纪年。

从汉译本国书的语句看,其中大量使用“大清大皇帝陛下”“皇都”“中华”一类的崇敬字词,同时以“孤”“敝域”作为美国总统与国家的谦称。在内容上,这份国书既有对中国的大力赞美,也有对自己国情的介绍;既表示出友好与对等之意,又通过这些词语体现出谦卑秩序。此外,美国总统的人名从颇具美好意义的“泰禄”改为“戴喇”,删去“忝友好”三字,还在“皇帝”前特加一“大”字。

道光帝要求耆英撰拟了一份符合“天朝体制”的诏书,作为对美国国书的回书。但是清廷下发的这份回书与传统“诏书”的内容、格式大不相同。 它既没有对美国的“伯理玺天德”“合众国”进行抬格,在涉及本朝的“大皇帝”“朕”“钦差”等字词时也都没有抬格,可以说没有执行抬头制度,从而使这份文书在格式上消弭了尊卑之分。

从同治七年的蒲安臣使团开始,清政府首次对外发出了遣使国书。光绪二年(1876年)派遣郭嵩焘、刘锡鸿为正副使常驻英国,他们携带了清朝的第一份驻使国书。此后,遣使和驻使携带国书成为惯例。

—摘编自郭黎鹏《晚清国书与中西国家间信息传递方式的变迁》

(1)根据材料一,分析中英双方所选图册的原因。(2)根据材料二,结合所学知识,评析国书在清朝的变化发展。