材料 《塞尔登中国地图》长160厘米,宽96.5厘米,采用中国古代风景画手法,使用汉字标注,并采用上北下南方位,同时标识了欧洲风格的罗盘和比例尺条。图中明朝信息最为丰富,北京城、黄河、各省边界等都有详细描绘,但却仅位于地图左上部分,中国南海前所未有地占据了中央位置。地图展现了东亚和东南亚全貌,覆盖了西起印度洋、北抵日本海、东南达印尼中部诸岛的广大地区。该地图准确性较高,但它并非一幅中国传统的陆地舆图,而更可能是一幅航海路线图。这些航线以中国南部的泉州与漳州港为起点,形成一个网络,最远可达地图最西端的印度卡利卡特港,图中还标注了如何前往也门、阿曼和霍尔木兹海峡。有学者根据图中信息判定,该地图为明末中国人所绘。

该地图后被英国东印度公司的约翰·萨利斯获得,辗转落到了约翰·塞尔登(1584~1654)手中。塞尔登是英国律师、下议院议员、东方学家,是对波斯、阿拉伯以及中国的相关知识感兴趣的英国学者之一。在他那个年代,海洋是全世界关注的焦点,塞尔登比同时代的人更敏锐地察觉到,自己生活在一个正经历海洋变迁的时代,他主张海洋在某些特定情况下,可以由国家行使管辖权。在去世前夕,他将该地图捐赠给母校牛津大学博德利图书馆,《塞尔登中国地图》的名字也由此而来。

——摘编自(加)卜正民著《塞尔登的中国地图:重返东方大航海时代》等

(1)提取材料信息,说明上述材料对研究明末中国对外交往有哪些史料价值。(2)根据材料并结合所学知识,指出学者判断这幅地图为中国人所绘制的依据是否充分,并说明理由。

城市,是独属于人类社会的组织形态,兼具物理空间、社会形态与精神投射的多重维度。

材料一 南宋时期,《乾道临安志》《淳祐临安志》以及《咸淳临安志》相继问世,后人并称“临安三志”。《乾道临安志》主要记述南宋临安的皇室宫苑、朝廷机构、物产风俗、历代牧守;《淳祐临安志》主要载述南宋临安的城府、山川;《咸淳临安志》征材宏富,体例井然,对疆域、山川、秩官、风土、人物等内容均有记载,是三本志书中篇幅最长的一部。临安三志在中国古代都城志中占有非常重要的地位,通过比较《咸淳临安志》与《长安志》,显然都城志在南宋时期已趋于定型。都城志发展至两宋时期,体例趋于完备,内容也更为丰富,这与当时宋代经济文化的繁荣,修志风气的盛行分不开。

——摘编自黄硕《临安三志研究》

材料二 临安成为都城的原因,首要问题是财赋。绍兴僻处海隅,州城狭小,其所在浙东地区的物产无法满足行都的财赋供应,距离驻扎在江淮一带的宋军也较远,不利于遥控指挥。绍兴二年(1132年)四月初一,回到临安的赵构将由绍兴府治改成的行宫赐还地方,复为府治,表示不再考虑将绍兴作为行都的候选地。其二是区位。临安有运河交通之便,腹地也比绍兴更广。建康的经济地理、政治地理与军事地理等条件都更优于临安,但就防御金兵来说,不如临安安全。他放弃在地理上有镇东南之势的建康,选择地势狭窄、僻在海隅的临安的主要原因,无非是前者太过靠近长江,而后者离金兵更远,且有“重江之险”。

——摘编自包伟民《南宋临安—壮心未与年俱老》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析临安三志的史料价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括南宋临安城发展的原因。

材料

(1)根据材料并结合所学知识,分析日记、书信的史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,概括其中所体现的时代精神并谈谈你的认识。

材料广西发现了距今2000万年以上的猕猴桃叶片化石证明猕猴桃在中国已经存在了至少2000万年。传世文献中首次出现猕猴桃,是《诗经·桧风·隰有苌楚》,“苌楚”就是周朝时候猕猴桃的名字。唐朝首次出现“猕猴桃”之名,多被作为一种有药用价值的无毒果,之后的各个时代,猕猴桃的药用价值一直被各种医书转载。而作为可以食用的水果有意栽培,在中国古代很少见。

1903年,新西兰人伊莎贝尔·弗雷泽女士来到湖北宜昌,离开中国时带走了一批猕猴桃种子,并培育成功。1910年,新西兰第一次拥有猕猴桃果实。20世纪50年代之前,新西兰往往把猕猴桃称为中国醋栗(Chinese Gooseberry),然而在1959年,英国开始对所有以“berry”为名的水果征收高额关税,新西兰给猕猴桃冠上“奇异果”(Kiwifruit)的大名以规避高关税。

20世纪60年代,新西兰猕猴桃产量从170余吨猛增到40万吨,用于出口的比例高达60%。英国在1973年加入欧共体,导致新西兰原本主要出口英国的肉、奶制品被欧洲产品挤压衰落。猕猴桃的异军突起,让新西兰人看到了全新的希望,猕猴桃产业发展提速。2014年,新西兰植物与食品研究所和四川自然资源科学院合作设立了猕猴桃实验室。

——整理自《国家人文历史·种子的冒险》2022年5月上第9期

(1)根据材料,指出作者使用了哪几种类型的史料研究中国古代猕猴桃发展史,并分析其史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,围绕猕猴桃的历史,提炼一个论题并加以阐述。(要求:明确写出论题,史论结合,表述清晰)

材料一 史料一 在陶器上我们能看到玉米神和玉米女神的形象,玉米神的前额高耸,头戴长长的穗状冠饰,象征玉米穗。玉米女神则刻意表现出腹部的皱纹,表明其具备生育能力。

——摘编自曾攀《陶器上的玛雅文明》

史料二 不同种类的玉米适应了非洲复杂的气候环境,使干旱缺水的非洲得到了可靠的食物来源。

——摘编自《经济与社会生活》

史料三 1571年,德国开始大量种植玉米,称为“意大利玉米”。

——摘编自1962年捷克斯洛伐克科学院出版的《玉蜀黍专著》

材料二 新航路开辟后,食物物种在全球范围的交流传播,提高了全球粮食产量,使世界人口激增。不同种类的玉米适应了非洲复杂的气候环境,使干旱缺水的非洲得到了可靠的食物来源。玉米引入中国,丰富了食物种类,扩大了粮食作物的种植面积。……1500年前后,亚欧人口约为4.25亿;1700年前后,达到7.2亿;1800年前后,已经突破9亿。

——摘编自《经济与社会生活》

(1)根据材料一的三则史料探究玉米的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,简要概括15、16世纪以来世界物种交流的影响。

材料一

史料一 巴黎卢浮宫博物馆内的“蓝色纪念碑”记载:“公元前3世纪巴比伦的苏美尔人以啤酒祭祀女神的情形。”

史料二 公元前1525年制定的《赫梯法典》第164至165条规定:“若某人去抵押并发生了争吵,或者掰碎了献祭的面包,或者打开了酒坛,他要交出一头羊、10片面包、一个容器的啤酒……”

史料三 只有当领主售卖他的啤酒或葡萄酒两周之后,农奴才能售卖自己的啤酒或葡萄酒。

——摘编自威尔•杜兰特《世界文明史——理性时代》

材料二

①公元前6000年,居住在美索不达米亚地区的苏美尔人,他们用大麦芽酿制成了原始的啤酒,不过那时的啤酒并没有丰富的泡沫。

②公元前2225年,啤酒在古巴比伦人中得到了普及,他们用啤酒来招待客人,还用啤酒制作药物。希腊人也非常热爱喝啤酒,他们从埃及人那里学会了酿制啤酒的方法。

③公元前18世纪,古巴比伦国王汉谟拉比颁布的法典中,已有关于啤酒的详细记载。

④公元前1300年左右,埃及的啤酒作为国家管理下的优秀产业得到了高度发展。公元前196年左右,当地已盛行啤酒酒宴。啤酒的酿造技术是由埃及通过希腊传到西欧的。

⑤公元4世纪时,啤酒传遍了整个北欧。啤酒种类开始变得丰富,其中英国人用蜂蜜和水混合酿制而成的蜂蜜酒比较有名。英国出现的一种黑啤酒也非常有名,与现代的黑啤酒已经很相似。

⑥1516年,巴伐利亚公国大公威廉四世发布《德国啤酒纯酿法》,规定啤酒只可以啤酒花,麦子,酵母和水做原料,同时是最早的食品法律。

⑦19世纪,有了冷冻机,人们开始对啤酒进行低温后熟的处理,这一发明使啤酒冒出了泡沫。

⑧19世纪30年代至40年代,大量涌入的德国移民使纽约的啤酒厂成倍增长。纽约曾成为19世纪美国最大的啤酒花种植基地。

——以上材料均摘编自百度百科

(1)根据材料一的三则史料探究啤酒的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料一和材料二,结合所学知识,围绕啤酒的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 陶寺遗址年代:公元前2300年-公元前1900年

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

材料二 吠陀是印度古老的文献材料和文体形式,《梨俱吠陀》是四部吠陀中最早的,一般认为它反映了公元前2千纪后半期雅利安人进入南亚次大陆时的情况。其中一首诗写道当他们分割普鲁沙(印度神话中的原始巨人)时,其口为婆罗门,由其双臂造成罗惹尼耶(刹帝利),其双腿变成吠舍,从其双脚生出首陀罗。

——摘编自崔连仲等选译《古印度吠陀时代和列国时代史料选辑》

(1)从史料价值的角度,指出材料一、二中史料的类别,并简述其价值。(2)根据材料并结合所学知识,指出当时黄河流域与南亚次大陆社会发展所处的历史阶段,并说明理由。

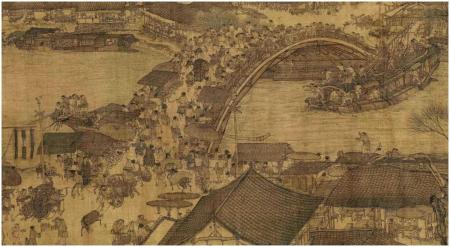

材料 清明上河图是北宋翰林张择端进献给宋徽宗的贡品,属于国宝级文物,现藏于北京故宫博物院

根据材料相结合所学知识,说明《清明上河图》的史料价值(此类题型答题模式:什么类型史料、几手史料+史料反映了什么内容+可以用于研究什么+史料评价)

材料一 1834年8月,英国政府出台《济贫法修正法案》,该法案的颁布实施标志着英国正式进入“新济贫法”时代。《新济贫法》实施“劣等处置”和“济贫院检验”原则。“劣等处置”原则旨在降低救济水平至有工作的劳动者生活水平以下,以此刺激贫民勤奋工作,早日走出济贫院回归正常就业;“济贫院检验”原则意味着济贫对象必须进入济贫院才能获得救济。但院内救济数量有限且申请程序极为复杂,贫民进入济贫院要接受严刑拷打,被贴上“犯罪”的标签,并终身剥夺人身自由和政治权利。

——摘编自薛俊强 吴大娟《恩格斯对英国“济贫法”的批判及其当代价值意蕴》

材料二 “于是他们订下了规矩,让所有的贫民自行选择:要么在习艺所里慢慢地饿死;要么在习艺所外很快地饿死。为此,他们分别与自来水厂订立无限制供水的合同,与谷物商订立定期供应少量燕麦片的合同;规定每天开三餐稀粥,每周两次发放葱头一个,星期日增发面包卷半个……但理事会里都是些老谋深算的人,他们早已考虑到对付这种局面的办法。你要得到救济,就得进习艺所,喝稀粥;这就把人们吓退了。”

——节选自查尔斯·狄更斯《雾都孤儿》译本

(1)根据以上材料,指出节选小说片段在研究英国社会救济问题上有何史料价值。

(2)根据材料并结合所学,评析19 世纪英国的社会救济制度。

材料一 下面是有关棉花的一系列历史考古发现。

发现一:考古学家在距令4000年前的埃及法老墓中发现了罕见的盛有棉籽的器皿,以及木乃伊身上缠绕的棉布彩带。

发现二:“那里还有一种长在野生树上的毛,这种毛比羊身上的毛还要美丽,质量还要好。印度人穿的衣服便是从这种树上得来的。”

——摘编自希罗多德在印度旅行时的记述

发现三:下图是位于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县尼雅遗址出土的棉布单、棉布方巾等汉晋时期的棉织品。据研究显示这些棉布很有可能来源于古印度地区。在新疆尉犁营盘汉晋墓地还出土了100克棉铃壳的籽棉。

材料二 全球棉花生产、消费中心的转移

——摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》

材料三 2012年,中国的工厂拥有世界上近一半的纱锭和织机,消耗世界原棉产量的43%(亚洲占82.2%),而北美和西欧仅分别使用全球棉花产量的4.2%和0.7%。200多年后,全球棉花的大部分使用再次集中在1780年以前的棉花产业中心地带。

——摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》

(1)分别指出材料一中的三则考古发现对研究棉纺织业的史料价值。(2)根据材料二、三概括全球棉花生产、消费中心的空间变化,并做出合理分析。