| A.居民使用的各种票证 B.开放前后GDP增长的数据 C.安徽小岗村农业粮食收成的对比示意图 D.浦东开发开放前后的照片 E.人们60年代和80年代的衣食住行 F.改革开放前后的影视作品代表 …… |

选择资料

选择资料

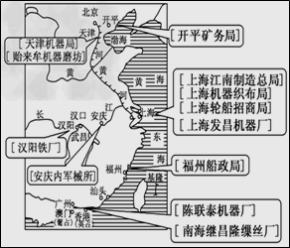

| A.“中国近代工业的起步” |

| B.“晚清富国强兵的改革” |

| C.“官僚资本主义的产生” |

| D.“民族资本主义的春天” |

2022年,短短数月,英国首相三易其主,这引发了人们对社会相关制度的思考。

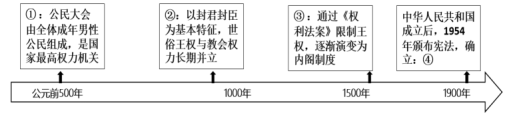

(1)张老师带着班级同学就这一问题梳理出了以下相关制度。根据提示,选择相应的政治制度填入下列时间轴中。(填涂字母)

| A.西欧封建制度 | B.雅典民主制度 | C.英国君主立宪制 | D.人民代表大会制度 | E.西方文官制度 |

(2)小张同学以提纲形式整理了中西方制度文明演进过程中具有里程碑意义的文件,帮助其完成以下提纲。(填涂字母)

| A.《罗马民法大全》 | B.《法国民法典》 | C.《联合国宪章》 |

| D.《中华人民共和国民法典》 | E.《关贸总协定》 | F.《慕尼黑协定》 |

| 一、西方法律制度演进 |

| (1)罗马法系:《十二铜表法》《 ① 》 (2)大陆法系:《 ② 》 (3)英美法系:《1787年美国宪法》 |

| 二、20世纪国际制度发展 |

| (1)《国际联盟盟约》《 ③ 》 (2)《 ④ 》《WTO协定》 (3)《保护非物质文化遗产公约》 |

| 三、新中国法律制度完善 |

| (1)《中华人民共和国宪法》 (2)《中华人民共和国 ⑤ 》 |

| A.制度不仅有政治层面,还有经济和社会层面 |

| B.西方法律制度具有普世价值,必须全球遵守 |

| C.制度不仅有纵向的传承,也有横向的互相借鉴 |

| D.制度一旦制定成型,就必须稳定不变永世遵守 |

| E.良好的制度不仅一国适用,还可以造福世界文明 |

张老师围绕着制度演进问题,找到了梁启超在《中国立国大方针商榷书》(1912年5月)一文中的一段话:

夫今日我国以时势所播荡,共和之局,则既定矣,虽有俊杰,又安能于共和制之外而别得活国之途?夫为政在人,无论何种政体,皆以国民意力构造之而已。

(4)结合近代中国社会的发展,概括梁启超这段话的思想。

材料一 自正德以来太仓银库的收入总数,在波动中呈上升趋势,正德初年149万两,嘉靖十一年(1532年)243万两,嘉靖二十八年(1549年)295.7116万两,万历五年(1577年)435.94万两。万历之前,江南实行的“征一法”,江西的“鼠尾册”,东南出现的“十段锦法”,浙江、广东出现的“均平银”,福建出现的“纲银法”,都具有徭役折银句田亩转移的内容。

张居正在万历六年(1578年)下令清丈全国土地。请查溢额脱漏,国家掌握的田亩数达7013976顷,此弘治时征税田额增多了300万顷。在这个基础上,于万历九年(1581年)采用一条鞭法,作为全国通行的制度。

——摘编自郭建龙《中央帝国的财政密码》等

材料二 从16世纪开始,人类历史发展的轨迹出现的显著变化是,从各个文明的独自发展演变到全球步调一致的共振期,即“共时性发展”时期。

——摘编自【法】费尔南·布罗代尔《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》

(1)从共时性发展的视角分析说明一条鞭法实施的原因。(2)若进一步探究16世纪的中国进入共时性发展时期,你认为还需要搜集哪些方面的材料?举两例说明。

材料一 建国初期,中国各族人民在中国共产党领导下,1954年9月召开第一届全国代表大会,会议通过了《中华人民共和国宪法》,确立了人民代表大会制度的根本政治制度,确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,民族区域自治制度的基本政治制度,构成了我国社会主义的政治制度体系。同时,在一届人大通过了《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》,确立了社会主义中国的政治制度、立法制度、司法制度,开创了新中国的治国理政新范式。

材料二 该学习小组又搜集了的1949年至1959年10年间《人民日报》商业广告分类和统计数量变化

1949年——1950年,《人民日报》广告多是日用品广告,其中轻工业产品占92%,私营企业广告占60%、国营企业广告占15%,个人占5%,公私合营广告占20%。1956年以后,《人民日报》商业广告多是工业产品,并且是重工业产品为主,占比80%多,广告的发布者大多是国营企业,公私合营企业,占比达到98%。

材料三

(1)根据材料一,从历史主义的角度概括建国初期治国理政新范式的内涵。

(2)研究治国理政,兴趣小组为什么要搜集、研究《人民日报》的商业广告?

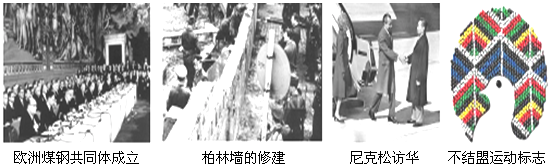

(3)根据材料三并结合所学知识,从世界的角度对建国初期治国理政的意义加以阐释。

某校历史兴趣小组同学在阅读文献时,发现两处文献中对大觉寺的记载与如今大觉寺(位于海淀区,明代重建)的位置有所出入。同学们模拟历史学家开展了探究。

材料一:大觉寺,按《寺记》,曰中都大觉寺。……旧在开阳门郊关之外……天德三年(1151年)……寺遂入开阳东坊。大定中赐额大觉……在旧城开阳东坊。

——《元一统志》(元朝官修地理总志)

材料二:金天德三年(1151年)展筑京城,仍开阳之名为其里。大定中僧善祖营寺,朝廷嘉之,赐额大觉。

——耶律楚材(1190年—1244年)《湛然居士集》

(1)材料一、二中出现的“天德”、“大定”是( )(单选)| A.谥号 | B.年号 | C.庙号 | D.尊号 |

| A.辽朝 | B.南宋 | C.元朝 | D.西夏 |

近年来北京西城区光源里(位于金中都东开阳坊界内)区域发掘出一处金朝遗址,并出土了大量文物。同学们通过查阅北京市文物局公布的资料,对“大觉寺”有了新的看法。

材料三:光源里遗址1号基址附近出土了金太祖玉谥册(皇家用于祭祀的礼器)、刻有篆文的铜官印,菩萨雕塑、关公陶塑,还有龙纹瓦当、凤纹瓦当、兽面纹瓦当、檐头瓦等建筑构件,还有景德镇青白瓷、仿铜瓷礼器、高丽青瓷、汝瓷等高规格器具。

(3)以上出土文物,为我们了解金朝的社会面貌提供了哪些视角?(4)综合上述材料,围绕“光源里遗址”与“大觉寺”的关系,谈谈出土文物与后世文献的证史价值。

(5)在探究“大觉寺”的过程中,还可以选取哪些可靠材料?( )(双选)

| A.光源里居民的口述 | B.金朝官修档案材料 |

| C.大觉寺的《寺志》 | D.宋朝文人笔记材料 |

无论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基。俾学生心术壹归于纯正.而后以西学渝(渗透)其智识,练其艺能,务期他日成材,各适实用,以仰副国家造就通才、慎防流弊之意。

——张之洞等在清末“新政”期间的《重订学堂章程折》

(1)“忠孝”观念在我国西汉、两宋得到重大发展,列举其中的代表人物和主要观点,以这种观念为主导的选拔人才制度在隋唐出现重大变革,指出这种制度变革并评价其积极作用。

(2)根据材料,概括清末“新政”教育改革在教育内容、培养目标方面有什么特点,指出这一教育改革的指导思想。

(3)20世纪60年代中期到70年代后期,中国教育事业受到极大破坏,分析这一现象出现的背景。

(4)某历史兴趣小组决定围绕清末“新政”学堂章程开展研究性学习,请你为他们提供三种获取相关探究资料的方法

| A.“冷战”下的世界 | B.大国博弈下的国际关系 |

| C.第三世界的兴起 | D.社会主义的发展壮大 |

材料:丙:摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其定了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

结论:①20世纪初的中国社会新旧交织,保守和进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。

材料一 侵华日军中尉尾岛劳美在其手写的作战日记中,记载了在百团大战的某场战斗中八路军与侵华日军交战的情况:

“(1940年8月21日凌晨0时)传来了左侧消息:敌军向石太线(即正太铁路)发动了大规模袭击……井陉附近铁道被敌人爆破,石门到榆次间的铁道运输被中断。”

“(凌晨0时)阳泉前方的铁路被敌人爆破,列车不能正常前行,只能在原地等待.”

“(凌晨时)听到了运输途中发生了事故……枪声从近处传来。敌人突然从阳泉车站四周袭来.”

——整编自《史料解读:一个日军中尉日记中的百团大战》

材料二 百团大战是抗战时期八路军在华北地区向日军发起的大规模战役,其特点主要有:1、突袭作战;2、以破坏华北日军占领的交通线为主要目的;3、战斗取得了较大战果。

——整编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料三 《新华日报》是中国共产党在抗战时期创办的机关大报,报中刊发了大量抗战宣传版画,以下为其中的一部分:

图1巩固团结抗战到底 |

图2游击 |

图3边区政府民主普选妇女投票情形 |

——摘自魏长健《刀锋上的火焰》

(1)材料一能否为材料二的论据?说说你的看法。(2)某同学以“中国共产党是全民族团结抗战的中流砥柱”为主题开展研究性学习,请分析材料三对论证这一主题的史料价值。