材料:1880年12月3日,洋务派代表刘铭传上奏请建铁路,由此拉开了关于兴建铁路的第一次争论。李鸿章等洋务派认为“考铁路之兴,大利有九端”:便于国计、便于军政、便于京师、便于民生、便于转运、便于邮政、便于矿务、便于轮船招商、便于行旅。铁路具有“快捷、安全、制敌、弥内乱、节俭军费”等特点,因此,开通铁路有“万国缩伏,三军必皆踊跃”的作用。 以刘锡鸿为代表的保守派认为,修筑铁路的主要弊端有三:一是有害风水,“山川之灵不安,即旱潦之灾易召”;二是有害课税,“则走私漏税之弊百出,国课益以不供”;三是有害国防,千里铁路“势难节节严守”,外敌“一奋臂可直入室矣”。

1884年,醇亲王奕譞入主中枢。 当年6月,朝廷下谕:“铁路一事……惟此等创举之事,或可因地制宜,酌量试办。著总理各国事务衙门会商李鸿章详加酌复,妥筹具奏。”铁路第二次成为朝野争论的焦点。李鸿章建议继续试办铁路,提出先修漕运铁路。但漕运总督崧骏认为铁路“紧靠黄河,黄流迁徙无定,大汛时湍悍异常,将来铁路造成之后,能否不至冲突,实无把握”。最终,清政府谕令“暂缓议办”漕运铁路。随着涉外经验的丰富,对西洋发展历史的了解,此阶段洋务派“试办”的铁路基本都围绕开矿等事宜展开。

1888 年11月,奕譞又奏请修建天津至通州的铁路,引发了第三次修建铁路大争论。翰林院编修丁立钧上书称一旦铁路开行,“向用舟车,坐皆失业”,后果不是“怨者必多”,就是“盗贼滋多,害及良善”。

经过前两次大争论之后,保守派中部分官员的观点也发生了松动,更多人的观点是直隶一带乃是京畿重地,铁路万不可行,但是边防地区可以试办铁路。晚清修建铁路的三次争论中,洋务派始终居于主导地位。——摘编自曹文翰、张雪永《晚清朝廷关于修建铁路之争》

根据材料并结合所学知识,对晚清修铁路一事引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料 1600年,英国女王伊丽莎白一世认可了“英国东印度公司”的法人地位,正式授予其皇家特许状。英国东印度公司在创立初期是一个典型的商业组织,主要从事着英国与亚洲各国之间的商品贸易。在其特许状的规范之下,该公司逐渐垄断了英国与印度之间的商业贸易,并成为英国在亚洲发展海外贸易的重要依托。1689年,英国东印度公司董事会通过决议,提出要在“领土霸权的基础上”保卫公司的“商业霸权”,这意味着争取建立殖民领地已经成为与追求商业扩展平行的目标。17世纪末,英国政府颁发的特许状对该公司的这种行为予以认可,于是英国东印度公司就逐渐演变为一个集商业、政治、军事和司法四合一体的政商机构。此后,随着行政权力的急剧膨胀,英国东印度公司逐渐掌控了印度所有的财富,公司的敌人已经不再是同它竞争的公司了,而是“同它竞争的英国大臣和国家了”。这种情况的出现迫使英国政府逐渐改变了对该公司的态度,英国议会通过了多个有关英国东印度公司的特别法案,限制和剥夺了其政治经济特权。到18世纪晚期,英国东印度公司最终沦为英国政府对印度事务进行日常管理的机构。

——摘编自汪定华《近代早期英国东印度公司的变迁以对特许状的解读为基础》等

根据材料并结合所学知识,评析近代早期英国东印度公司的变迁。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料 20世纪50-60年代,工业发达国家环境污染日益严重,直接威胁人们的生命和安全……这一时期出现的环境问题基本上是小范围的,污染源较少,往往可以由一国政府独立解决。70-80年代后,全球性环境问题日益突出,引发了国际社会的高度关注。70年代后半期,美国积极倡议并参加多种形式的国际环境合作,推动创立国际环境机构并提供大量环境援助。80-90年代初,美国政府的环境外交政策由积极合作转为消极对抗,90年代初再次进行了调整。1996年,美国以捕捞大虾未采取措施保护海龟繁殖的环境义务为由,禁止进口中国的大虾。自1997年起,美国政府在每年的地球日都要发布有关环境外交的报告,对全球环境状况和国际环境政策作出评估……

日本在1991年主持召开亚太环境会议,表示积极提供资金和技术以加强亚太各国之间合作,全力参与国际环境事务。与此同时,日本又不顾国际舆论向海外转移污染严重的企业……

1992年联合国环境与发展大会上,欧洲首次提出发达国家应降低有害气体排放,并表示发达国家有责任帮助发展中国家实现可持续发展的目标。欧盟与非洲、拉丁美洲和亚太地区等地国家开展了多方面的环境合作。欧盟在对外环境政策上有系统全面的框架,但内部政策执行时困难重重,如德国和瑞典积极促进欧盟实行较高的环境标准,西班牙和葡萄牙等国则表示反对。

——摘编自房乐宪等《美日欧环境外交政策的比较》

(1)根据材料并结合所学知识,评析美、日、欧的环境外交政策。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈西方环境外交政策对中国的启示。

材料 在文书与档案的管理方面,唐代集历朝历代经验之大成。《唐律疏议》对文书拟制、文书处理、文书传递、文书保密及文书档案的归档、鉴定、移交等各个环节中可能会出现的过失和违法行为进行了明确的规定,强制官吏遵守执行。公文起草时必须遵循避讳制度,“误犯宗庙讳者,杖八十;口误及余文书误犯者,笞五十”;公文要及时承办,“缓制书者,一日笞五十……一日加一等,十日徒一年”;实行严格的保密制度,“诸漏泄大事应密者,绞。非大事应密者,徒一年半;漏泄于蕃国使者,加一等”;驿使传递公文迟缓也有相应处罚,“诸驿使稽程者,一日杖八十,二日加一等,罪止徒二年”等。这不仅对古代文书档案工作法制化有积极意义,也为我国文书档案工作的规范化和标准化提供了历史经验。

——摘编自周萍《从〈唐律疏议〉看唐代文书档案制度》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐朝文书档案管理纳入国家法律的原因。(2)根据材料并结合所学知识,评析唐朝文书档案管理纳入国家法律的意义。

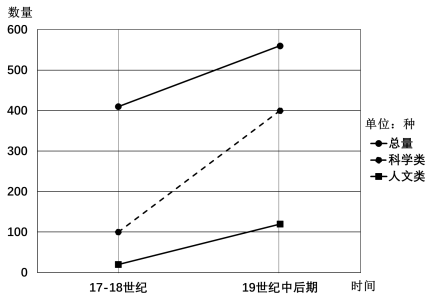

材料一 下图是17—18世纪和19世纪中后期中国所译西书变化图

材料二 下表是近代中国人所译西书简表

| 译书人 | 译书名称 |

| 李善兰(1811—1882) | 《几何原本》《谈天》《重学》等 |

| 徐寿(1818—1884) | 《化学鉴原》《化学考质》《化学求数》等 |

| 华蘅芳(1833—1902) | 《代数术》《三角数理》《微积溯源》等 |

| 杨廷栋(1778—1950) | 《万法精理》(孟德斯鸠著) |

| 胡适(1891—1962) | 《最后一课》《弑父之仇》等 |

——摘编自马祖毅《中国翻译简史》

(1)根据材料一、二,概括近代中国译西书活动的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,对近代中国译西书活动进行简要评析。

材料 英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的一它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率。

——(美)玛格丽特·撒切尔著《唐宁街岁月》

资产阶级立宪国家的历史在相当大的程度上表明,更换部长意义极小,国为实际的管理工作掌握在一支虎大的官吏队伍手中。这支官吏队伍浸透了反民主的意识,被资产阶级关系的气氛所笼罩,他们凝固了,变硬了,僵化了。对上司毕恭毕敬的习气和某些“公”务特权把他们栓住了,通过股票和银行,这支队伍的上层分子完全成了金融资本的奴才,在某种程度上也是它的代理人,它的利益的代表者和影响的传播者。

——摘编自(苏)列宁《革命的一个根本问题》

根据材料并结合所学知识,运用世界近现代史的相关史实,对上述作者的观点(可任选一位或独立提出自己的观点)加以评析。(要求:观点正确、鲜明,史实准确,论证充分,表达清晰)

材料一 西方传统观点认为,公元1500年前后是欧洲历史的分水岭,此时欧洲告别中世纪,进入现代。

材料二 20世纪后期,有学者提出,公元1500年前后这一时段固然重要,但还不能称之为欧洲历史的分水岭,因为此时欧洲在政治、经济、文化和社会关系等领域并无本质变化。这种状态一直持续到18世纪中后期,此后历史才真正步入现代,分水岭才真正出现。

历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程。从这一角度,结合15—18世纪欧洲历史的重大史实,评析材料一和材料二的观点。材料 天宝年间,河南、河北的民户占全国总户数的37%。在全国10道的经济发展中,河南、河北居全国的领先地位,在财政上也居于重要地位。唐玄宗在诏敕中指出:“大河南北,人户殷繁,衣食之原,租赋尤广。”安史之乱爆发后,北方人口大量南移。如荆州(治江陵县)天宝年间有3万多户。而乾符年间“江陵城下有三十万户”,百年间增长了近10倍!益州,天宝有户59万多,大中年间则“户百万,兵士五万”,也增加了近1倍。唐前期,河南、河北不仅“桑蚕倍多”,质量也是全国最好的。当时绢分为8等,而河南道宋、毫两州的绢列第1等。德宗时顾况指出:“今江南缣帛,胜于樵(即亳州又名樵郡。)、宋。”唐后期,在江淮出现了一些繁华的工商业城市。至德年间李华在《杭州刺史厅壁记》中指出:“杭州骈樯二十里,开肆三万室。”这比唐前期洛阳开肆三千余多了10倍。白居易指出:“当今国用,多出江南。”社牧也说:“今天下以江淮为国命。”而韩愈则更进一步说:“当今赋出于天下,江南居十九。”

——摘编自翁俊雄《唐代区域经济研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代区域经济演变的趋势及其原因。

(2)史学界一向认为,“安史之乱”是唐代由盛转衰的转折点,根据材料并结合所学知识对此观点进行评析。

材料一 粮食危机爆发前,斯大林虽然曾萌生过采用强制办法对农民进行社会主义改造的念头,但基本上还是继承了列宁的观点,对农民在社会主义建设中的积极作用给予了肯定。粮食危机爆发后,斯大林对个体农民经济的看法发生了根本性的变化,认为小农经济是“最没有保障、最原始、最不发达、出产商品最少的经济”,并将其视为资本主义性质的经济。而个体农民则是“最后一个资产阶级”,一直在走“旧的资本主义发展道路”。斯大林断言:‘我们在个体小农经济的基础上是不能进一步发展的。”在斯大林的心目中,个体生产的农民已由新经济政策时期工人阶级的联盟者变为了革命的对象,小农必然摆脱不了在疾风暴雨般的全盘集体化运动中被消灭的命运。

——摘编自张勇《斯大林农业全盘集体化运动评析》

材料二 1933年5月,罗斯福签署《农业调整法》,主要内容包括对自愿减少棉花、小麦、玉米、烟草、稻米、猪和奶制品等所谓“基本农产品”生产的农民给予补贴并发放商品贷款,与农产品加工者签订销售合同并规定销售定额和出口补贴等,其目的是通过限制农产品生产来恢复供求平衡,提高农产品价格,进而恢复农民购买力。在1933年的《农业调整法》中,政府对自愿减产的农民的补贴主要来自农产品加工税。

——摘编自张准《论罗斯福新政对美国南部“三农”问题的影响》

(1)分别指出斯大林时期苏联与罗斯福新政时期美国的农业政策,并说明其目的。

(2)结合苏联与美国农业政策,谈谈你对农业发展的认识。

材料一 追念乱世,分土建邦,以开争理。功战日作,流血于野。自泰古始,世无万数,他及五帝,莫能禁止。乃今皇帝,一家天下,兵不复起。灾害灭除,黔首康定,利泽长久。

—摘编自《全秦文》

材料二 帝国成立之初,始皇令全国"大醋,来庆祝。当众人还在醉梦的时候,他突然宣布没收民间的一切兵器。接着他把全国最豪富的家族共十二万户强迫迁到咸阳,放在中央的监视之下。武力的统治不够,还要加上文化的统治;物质的缴械不够,还要加上思想的缴械。公元前215年,听到"亡秦者胡,的谶语,始皇派蒙恬领兵三十万北征,不久收复河套,并在新得的土地上设了九原郡。始皇还把燕、赵北界的长城和秦国旧有的西北边城大加修革,并且把它们连接起来。1896年,李鸿章问军事于俾斯麦,被告知:一国军队"不必分驻,宜驻中权,扼要地,,"闻令即行,但行军的道路,当首先筹及,。这正是秦始皇所采取的政策。

—摘编自张荫麟《中国史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明当时中国政治局势的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括始皇帝为巩固帝国而采取的措施。

(3)综合上述材料并结合所学知识,评析始皇帝的政治制度建设的影响。