材料一 汉唐时期我国的对外贸易通道主要是陆上丝绸之路,到了两宋时期,海上丝绸之路逐步取代陆上丝绸之路,成为对外交流的主要通道。对于海上丝绸之路在两宋时期兴盛的原因,学界有三种说法比较流行:一是“陆丝”阻断说;二是技术推动说;三是世界格局变动说。上述看法均有道理,并具有相当史实基础。如果放宽视野,经济因素是晚唐以及我国海上丝绸之路物兴的极本动因。

——摘编自柳平生、葛金芳《试析宋代海上丝绸之路勃兴的内在经济动因》

材料二 草原丝绸之路初步形成于公元前5世纪前后,其产生与游牧民族“逐水草迁传”的生活习俗以及都落之间的战争有关。匈奴族的南下与西迁将蒙古草原地带的丝绸之路进行了强有力的连搬与拓展。随着唐朝对漠北草原的统一,草原丝绸之路得到进一步发展。在元朝,驿站制度构筑了连通漠北至西伯利亚,西经中亚达欧洲、东抵东北、南通中原的发达交通网络,草原丝绸之路的发展与繁荣达到顶峰。草原丝绸之路既是政令、军令上传下达的重要通道,也是对外进行商贺往来的主要线路。但随着元朝的覆灭,这条通道走向衰落,这就使生活上高度依赖中原农耕地区的草原游牧民族倍感不适。在这样的背景下,作为新的丝绸之路形态的万里茶道应运而生。

——摘编自倪玉平、崔思朋《万里茶道:清代中俄茶叶贸易与北方草原丝绸之路研究》等

材料三 2017年5月,俄罗斯驻中国大使提出在“一带一路”框架下共建“冰上生绸之路”的设想,同年7月4日,国家主席习近平在会见时任俄罗斯总理梅德韦杰夫时表示,中方致力于与俄方共同打造“冰上丝绸之路”,以此来落实好两国的贸易互联问题。“冰上丝绸之路”建设为两国地区合作、航运开发、北极治理等领域带来契机,也可成为两国蓝色伙伴关系建立的开端。蓝色发展理念的丰富与蓝色活动的开展将推动两国在新型大国关系的框架下不断加强合作,继而推动中俄周边海洋命运共同体的构建。

——摘编自白佳玉、冯蔚蔚《以深化新型大国关系为目标的中俄合作发展探究一从“冰上丝绸之路”到“蓝色伙伴关系”》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代海上丝绸之路兴盛的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括草原丝绸之路的特点并分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈21世纪中俄两国倡导共建“冰上丝绸之路”构想的时代价值。

材料一 和亲是中原王朝与少数民族政权之间通过政治联姻维护统治利益、达到为其所用目的所采取的和平交往策略。作为处理民族关系的重要手段,唐代和亲政策效仿吸收了西汉、隋朝的经验,将和亲政策作为处理民族关系、安国定边的主要政策。从唐王朝周边形势来看,少数民族政权第次崛起,给唐造成严峻的统治危机。尤其是吐蕃、突骑施、东突厥、契丹等频繁入侵边境,使唐朝四面受敌。魏晋南北朝以来的民族融合推动了胡汉交往交融,承袭而立的李唐皇室本身也带有鲜卑血统。因此,唐统治者的民族观也不可避免地表现出包容性、开放性特征。高祖李渊称“胡、越一家,自古未之有也”。唐太宗进一步提出“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一”。唐朝将和亲政策广泛运用于民族关系建构中,有力推动多民族国家的统一和民族共同体的形成。

——摘编自张文玉《唐代和亲与民族关系建构》

材料二 在新中国初期,广西少数民族地区贯彻工农教育政策,对广大的农民进行普及教育,开展扫盲运动。各级学校的教育水平也得到了提高,尤其是少数民族的受教育权利得到了更多的关注。同时对少数民族干部的培训日益引起人们的重视。经过培训,他们对政策的认识更深刻,决策的方式和方法更具灵活性。广西少数民族区域的基础教育,为当地的社会建设培育出了大量具有基础文化的建设者。为适应国家的爱国卫生运动,广西还在农民学校、冬训学校和民校等开设了有关医药保健的课程,在国家的大力宣传下,民众渐渐摆脱了迷信,社会风气为之一新。通过民族教育,在民族团结的基础上,少数民族人民逐步认识到,在中国共产党民族政策的引领下,民族地区各方面都有了长足的发展。

——摘编自李梦烁《20世纪50年代党的民族教育政策在广西的实践研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代通过和亲政策构建民族关系的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立初期中国共产党的民族教育政策在广西实践的成效。综合上述材料,谈谈你对民族政策的认识。

材料一:古代中国始终将政治安全放于首位,倡导忠君爱国理念,维护政权稳定。古人认为“治国之道,必先富民,民富则易治也,民贫则难治也”,历代都十分重视对农业经济的维护。同时将“富国强兵”作为政治安全的保障,注重提升军事实力。统治者一再强调居安思危,要“安不忘危,治不忘乱,虽知今日无事,亦须思其终始”。汉唐时期的和亲政策,保证了与匈奴、吐蕃等民族的和平交往,明代郑和下西洋为中国周边环境和平起到巨大作用。

——摘编自赵明旸《总体国家安全观与中国古代国家安全思想》

材料二:西方国家安全理论萌芽于17—18世纪,成型于20世纪中叶,并在70年代和90年代获得新发展。17世纪,英国内战爆发的同时,与法、荷等国进行了多次战争。卢梭与康德构想的永久和平的国家状态在20世纪由“国际联盟”付诸实践,但很快破产。二战结束后,国际关系仍延续着战争期间敌对国家间鱼死网破的硝烟气息。20世纪70年代,中美建交和美苏关系的缓和让人们开始重新思考意识形态与国家安全的逻辑关系。冷战结束后,各国更加重视经济安全、生态安全、文化安全、科技安全等非传统安全议题。

——摘编自李泓霖、毛欣娟《西方国家安全理论嬗变及启示》

(1)根据材料一,概括中国古代国家安全思想的特征。

(2)根据材料一、二,指出与中国古代国家安全思想相比,西方国家安全观的差异,并结合所学知识分析原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对国家安全观的认识。

材料一 中世纪早期,黑夜代表罪恶和危险。在欧洲历史上,每当夜幕降临,城市里钟声响起、城门关闭,并伴随宵禁巡逻。城市里晚上不准经营,既是宵禁的要求,也是行会的规矩。从近代开始,人们对黑夜有了新认识。基督教文化认为黑夜不再仅仅是恶的象征,也是一条通往神灵的路径。从16、17世纪以后,贵族们开始逐渐享受夜间的娱乐生活,普通市民中的少数人也以适合自己的方式享受夜晚生活。那时宵禁令还在,但规矩已经放松。进入19世纪,随着照明条件的改善和城市化、工业化的发展,夜生活的时尚潮流已势不可挡。剧院、俱乐部、音乐厅、赌场、酒馆是夜生活的主要场所,数量迅猛增长,甚至24小时开放。一些城市不再夜晚关闭城门,夜生活已成为一种普遍的社交生活。

材料二 欧洲人对夜晚态度的变化也带来了夜间劳动的普遍化,有学者估算,1800年时,伦敦人的睡眠时间平均只有6.5个小时。经过劳工与雇主的反复博弈,到1919年,欧美大多数国家基本实现了8小时工作制,但一种新的劳动制度---夜班工作制,逐渐推广开来。为最大限度使资本增殖,通宵达旦的工作常常采用换班工作方式,那些被称为“日工”“夜工”的人从早6点到晚6点,又从晚6点到早6点,进行换班工作。这样既能确保劳动者的劳动时间符合法律规定,又可以使厂房、机器等资本在夜里得到充分利用。

材料三 在世界市场的建立以及随后全球化不断加深的背景下,黑夜与白天具有相同的时间性,对于资本主义而言,它们都是必须开发、利用的资源。近代以来的世界历史表明,资本主义起先是从空间上不断向外扩张,随后又逐渐地从时间上侵蚀黑夜。夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领。

——以上材料摘编自俞金尧《资本扩张与近代欧洲的黑夜史》

(1)根据材料一,概括近代欧洲市民夜间生活变化的特点,并分析其背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析夜班工作制出现的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对“夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领”的理解。

材料一 春秋时期,奴隶制度逐渐瓦解,新兴的地主阶级逐渐兴起,随之而来的是诸侯国之间的争霸与兼并战争,到战国时期,这一现象愈演愈烈。各诸侯国为了富国强兵,需要有识之士为国家的发展出谋划策,于是这些知识分子有了发挥才干的历史舞台。他们大多自成一家,有自己的精髓思想,帮助列国进行改革。周朝以前,学在官府是理所当然的,春秋战国时期,士族阶层的兴起打破了这一局面,各地出现了私学,许多知识分子有了学习的环境和氛围,各流派的思想得以传播,他们广收门徒,著书立说,百家争鸣逐渐产生并发展。

——摘编自谭苏《论春秋战国时期的百家争鸣》

材料二 在治国方略上,孔子主张“为政以德”,认为道德和礼教是最高尚的治国之道。孟子把孔子的德治思想发展为仁政学说,孟子认为,统治者实行仁政,可以得到人民的衷心拥护;推行虐政,将会失去民心,被人民推翻。韩非子认为王权是法律的来源,是君主权力的一部分。道家主张无为,信奉“太上,下知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之”,认为无为是治国的最高境界。到了封建社会,王朝初期多与民休息,实行无为而治,经济有所恢复后实行积极有为的儒家治国,同时制定法律,规范民众行为。

——摘编自钱崇涛《百家争鸣万流归宗——略论如何正确对待中国古代治国思想(一)》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期百家争鸣出现的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对百家争鸣的认识。

材料一 宋朝时期,许多城市妇女走出家庭,成为与农业相脱离的手工作坊主、雇工或女使。如(贾易)“无为人,七岁而孤,母彭氏以纺绩自给,日与易十钱,使从学”。“九市馆街新筑成,青裙贩妇步盈盈”是宋朝城市妇女从事商业活动的真实写照。她们大多是沿街、上门叫卖的小商贩,或是开中小店铺的店主。城市中还有很多依靠文化与技艺谋生的妇女,《齐东野语》就记载了一位精艺绝妙的女医邢氏。宋朝时期的酒楼上已有一些受雇为酒客斟酒换汤的妇女,还有一种临时受雇的妇女,类似于现代的钟点工。

——摘编自郭宏荣《宋朝市民阶层妇女研究》

材料二 在清末及民国时期,农村妇女外出务工的最佳方式并不是进工厂,而是做女佣。以晚清的广州为例,社会对女佣需求量很大,女佣则主要来自周边农村。她们受雇从事的家务劳动均是以往乡间家务劳动的自然延伸,就业门槛相对较低。且广州地区妇女无缠足陋习,亦不忌讳抛头露面。这时的女佣,与之前的女佣已有本质区别,她们与东家建立的是雇佣与被雇佣的关系,没有或者基本上不存在人身依附与从属关系,成为与女工一样的职业女性,有“广州梳佣”等专门称谓。|当地竹枝词写道:“梳佣光洁小环妖,短短衣装窄窄腰。娜步湛华园外过,花香人影共娇娆。”她们的装束较为时髦,其衣饰装扮甚至被一些大家闺秀仿效。

——摘编自夏坤《晚清广州女佣研究》

材料三 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将“坚持男女平等基本国策,保障妇女儿童合法权益”三次写入全国党代会报告,作为治国理政的重要内容。各级政府在制定政策、编制规划、部署工作时充分考虑两性的现实差异与妇女的基本权益,纵深推进对不合理的婚丧嫁娶习俗、不平等的性别观念的整顿(整治),基层女性不仅摆脱了传统农业社会“男耕女织”的性别限制,而且拥有了更多的人生选择和发展可能性。

——摘编自彭杨扬《重视基层女性人才队伍建设,全面推进乡村振兴》

(1)根据材料一,概括宋代城市妇女走出家庭后所从事的职业类型,并结合所学知识分析宋代城市妇女走出家庭的原因。(2)根据材料一、二,比较晚清广州女佣与宋代职业女性的不同,并结合所学知识说明晚清广州女佣群体兴起的影响。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对女性职业选择与乡村振兴关系的认识。

材料一 公元前1500年左右,摧毁印度河流域文明的“雅利安”入侵者最初是游牧的牧民。这一阶段的雅利安人信奉吠陀教(一般认为,吠陀教是古婆罗门教的前身),这种信仰反映出他们的生活方式。吠陀崇拜仪式以动物牺牲为中心环节,包括以家畜为牺牲;婆罗门僧侣讲述着口口相传的远古传奇,这些神话传说同时也佐证了如下信条;社会巨额剩余价值应当纳入武士统治阶层及婆罗门僧侣阶层的腰包,因为他们是“再生的”神明,生来就超越社会上其他阶层群体。大约公元前1000年左右,冶铁技术的缓慢传播改变了人们的生活方式。与此同时,统治阶层以武力达成所需,并以宗教种姓制度为理论支撑,将雅利安普通平民归入低级的吠舍阶层(即耕种者),被征服的族群则是种姓制度中最底层的首陀罗。延续千年的种姓制度就此在印度扎根

——摘编自克里斯·哈曼《世界人民的历史:从石器时代到新千年(1999)》

材料二 公元476年,西罗马帝国在“蛮族”的入侵下灭亡。当时的“蛮族”日耳曼人较之罗马而言是一个落后民族。在蛮族入侵过程中,帝国的大批土地、城市、建筑、文物被毁。而基督教教会在西罗马帝国的废墟上,保持着教区为基本单位划分的组织系统,为日耳曼诸王国汲取罗马行政区划体制提供了蓝图。基督教的教阶制也为世俗封建制度的形成提供了理论依据和规范。中世纪时期,西方文化具有鲜明的特质和机制,这就是宗教文化占主导地位,基督教渗透到西方社会文化的每一个层面,各个阶层的精神生活和物质生活都打上了宗教的烙印。哲学是神学的奴仆,教育是宗教的工具,文学和艺术也是教义的衍生物。

——摘编自刘文华《基督教对欧洲中世纪的历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代印度种姓制度的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析基督教教会对欧洲社会发展的历史作用。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人类社会宗教发展的认识。

材料一 随着两宋城市的发展,一方面城市工商业发达,市井文化日趋繁荣;另一方面延续自南北朝隋唐而来的士人城居之风使得文人士大夫居城者明显增多。由此,士庶之间、清雅文化与市俗文化之间呈现相互对立、相互渗透的关系,这构成两宋城市文化的基本格局。由于士大夫拥有核心政治资源,掌握着文化霸权的仍然是官而非商,市民阶层处在士人阶层之下,属于没有任何政治权利的臣民。 由于文化强势之最终仍有赖于政治资源,还衍生出不同行政级别的城市在文化地位上产生相应层级差别的有趣现象。两宋城市文化发展,承续并巩固了唐代以来,文化资源集中于城市所带给专制国家在文化上前所未有的控制权,并从各方面影响着村落世界。

—摘编自包伟民《两宋“城市文化”新论》

材料二 11世纪欧洲城市开始兴起,城市居民以移民和原住民为主,二者是以城市特许状为纽带确立的共同体。城市特许状是城市居民通过种种争取自治权的斗争,从封建主手中得的契约,这意味着共同体的事由全体成员做主。12世纪,由于城市管理需要,罗马法在欧洲复兴;中世纪晚期,市民阶级形成,进一步推动了城市市民政治文化的生成,孕育了现代国家的雏形。特许状是一纸契约,赋予城市居民共同享有在本城经营工商业的权利,随着城市商品经济的发展,货币、市场意识等新的经济理念在城市诞生,现代会计、金融、公司制度等近代经济文化在中世纪城市得到初步发展。这促进了16世纪欧洲文明的凝聚成型。

——摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古中国和中世纪欧洲城市文化的不同之处。(2)根据材料并结合所学知识,说明造成古代中国和中世纪欧洲城市文化差异的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对文化多样性的理解。

材料一 春秋时期,官职完全由贵族垄断。战国时期,各国变法的主要内容之一,就是要废除世卿世禄制度。虽然各国要职大多仍由宗室、同姓或大族担任,但是官吏都不再授给采邑,而是领取实物俸禄。汉武帝,元光元年初“令郡国举孝廉各一人”。岁举孝廉的察举常科亦初步建立。同年,武帝还诏举贤良、文学,并亲加策试。汉武帝还在京师建立了太学,置博士弟子五十人,学成考试合格,可授予官职。东汉中后期,随着豪强大族经济力量的发展,察举和辟召都为豪强大族所垄断。

——摘编自吴宗国《唐代科举制度研究》

材料二 罗马共和国时期,元老院是最高的权力机构,由前任国家长官及其他大奴隶主代表组成,掌握统治权。拥有批准、认可法律,批准当选的最高官吏,管理财政、外交、军事,以及实施重大宗教措施等实权。屋大维执掌政权后,他保留了共和制的各种政治机构:公民大会、元老院和共和时期的官制,但这些官员的权力都被他逐渐架空。从公元前28年到公元前11年,屋大维三次改组元老院,缩减名额,限定财产资格,从中清除了不合格者,安插了大量亲信。帝国内各种官职和人员也都唯元首之命是从。

——摘编自曾兮筠《罗马帝国的衰亡与官僚主义》

材料三 西洋某史家曾把中国两汉时代的历史,与罗马比较,他说:凡罗马衰亡的原因,中国都有的。却有一件事,唯中国所有,罗马所无,那便是(官员的)选举制度。观此,便知选举制度关系之重大了。

——吕思勉《中国文化史·选举》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出从春秋到东汉选官制度的变化,说明察举制在两汉的作用。(2)根据材料二并结合所学知识,比较元老院在罗马共和国时代和帝国时代不同的地位,并分析其地位变化的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对材料三中观点的认识。

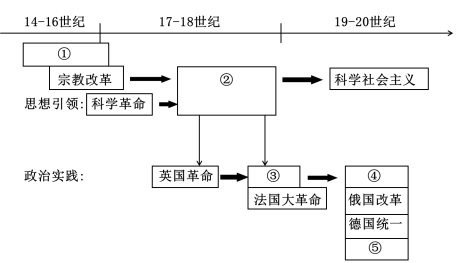

(1)完成下列结构图(填写字母)

A美国南北战争 B启蒙运动 C美国独立战争 D文艺复兴 E日本明治维新

(2)以法律的形式固定资产阶级革命成果,是进入近代后资本主义国家的共同选择。请依据表内法律条款的内容,将法律文献与相应国家的法律文件相匹配。(填写字母)

国家与法律 | 法律文献(节选) |

| A法国《人权宣言》 | ①此后国王不得为天主教徒,也不能与天主教徒结婚。 |

| B《德意志帝国宪法》 | ②天皇召集帝国议会,命其开会、闭会、停会及解散众议院。 |

| C《合众国宪法》 | ③本宪法所授予的全部立法权均属于由参议院和众议院组成的合众国国会。 |

| D《日本帝国宪法》 | ④人生来就是而且始终是自由的,在权利方面一律平等。 |

| E《王位继承法》 | ⑤ 联邦议会与帝国议会的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝 |

(3)依据上述材料和所学,谈谈你对思想与政治实践之间的关系的认识?