中国古代经济重心南移

中国古代经济重心自汉至宋发生了明显转移,由北方的黄河流域逐步转移到江南的长江流域。下面是研究这一变化问题的有关材料:

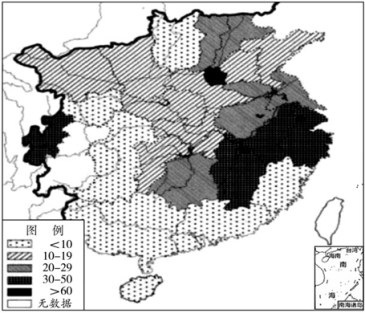

材料一 甲:西汉至北宋南北方人口占全国人口比例的变化

| 西汉 | 唐天宝年间 | 北宋崇宁年间 | |

| 黄河中下游地区 | 70.3% | 57.1% | 29.9% |

| 长江流域 | 20.3% | 38.1% | 54.3% |

乙:北宋中期土地垦殖率

材料二 宋代东南地区人均耕地越来越少,在土地上从事耕作的农民,无论是主户还是客户都为提高单位面积上的粮食产量而作出各种努力。在精耕细作农业的支撑下,“吴楚之地方数千里,耕有余食,织有余衣,工有余材,商有余货”。故宋人称:“今天下根本在于江淮,天下无江淮不能以足用,江淮无天下自可以为国。”天下根本在于江淮并不夸张,太平兴国六年朝廷规定由江淮漕往京师的粮食为400万石,至道初年增为580万石,大中祥符初年又增至700万石。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国农业地理》

(1)材料一对研究“经济重心南移”有何史料价值,请分别加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代经济重心南移的主要影响。

材料一 《论置备利器必先储人才》:中国自三十年来,亦尝有志自强,既在各省设立制造局,自制枪炮,又时向外洋不惜重价购置各种新式枪炮,其于置器一道,可谓尽心焉耳矣。惟有利器,而无用此利器之人,徒饰外观,毫无实际。

——《申报》社评1895年2月1日

材料二 《善后十策》:朝野上下,费尽数十年之心血,耗尽数亿万之赀财,及两国交绥,而文臣噤口而不能言,武臣束手而无所用,所恃以为长技者,惟是搜括银两,携带妻孥,远举高飞……苟非振刷精神,一洗旧习,恐再阅数十百载,亦不能收富强之效,得战守之功矣。”

——《申报》社评1895年4月28日

材料三 报刊一般要求迅速、准确、广泛,堪称第一手材料,具有较高的史料价值。有学者形象地谈到报刊的作用:“天地像一座大舞台,历史剧目波澜壮阔、绚烂多姿、复杂多变。后排的看客,由于距离的缘故,如置身云雨巫山。一些前排看客,甚至能到幕后打探的特殊看客,便充当起解说的职责。这特殊的看客就是新闻记者”。因此报刊对于了解历史事件的过程,了解当时人们的思想认识,都十分重要。

——据严昌洪《中国近代史史料学》

(1)指出材料一、二中两种观点提出的背景,分析两种观点的共同之处。(2)结合材料三,说明材料一、二对研究近代中国有哪些史料价值。

| A.与历史著作具有同等史料价值 | B.能够准确记述历史人物的事迹 |

| C.可以作为一种特殊的史料运用 | D.反映出时代对历史叙述的影响 |

材料一:我国境内出土的原始居民文物

(1)根据材料一,指出其所属的史料类型,并概括远古时代的中华文化呈现出的特点。

材料二:“文化整合”是文化变为整体的或完全的过程,秦汉帝国正是春秋战国以来中国文化不断整合的结果。追求国家统一,整合多元文化,在春秋战国时期还只是哲人的思想和社会趋势,这种思想与社会趋势到秦汉方变成制度性实现。秦朝实施一系列强化国家统一的政治变革,建立起中央集权的国家政体……秦亡后,汉代统治集团建立大一统帝国模式。

——冯天瑜、杨华、任放《中国文化史》

(2)根据材料二,指出春秋战国以来中国文化不断整合的结果,根据材料二并结合所学知识,简述秦朝“政治变革”的影响。

材料三:唐诗是中国诗歌的一个文化高峰。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

——李白

闲过信陵饮,脱剑膝前横。

——李白

胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。

——元稹

携琴上高楼,楼虚月华满。

——李治(唐,女诗人)

(3)材料三中的诗歌反映了唐代怎样的社会风貌?

材料四:东亚国家大量吸收中国文化,是在唐室中衰以后,自此可见,中国文化的价值并非完全依附国力对外传播。一些东亚国家把唐代的经书作为士大夫的必读书,其典章制度几乎完全由中国移植而去,城市的格局也仿照长安的市坊制建立。

——《东亚文化圈》

(4)根据材料四并结合所学知识,分析东亚国家大量吸收中国文化的原因。

今年暑期,电影《封神第一部:朝歌风云》上映并收获了大量好评,掀起了社会上讨论《封神演义》这部作品及其所戏说的商周史的新一波热潮。这部影片和社会热议也引发了部分同学的思考。请回答下列问题

(1)时间为历史事件蒙上了神秘的面纱,历史上商末周初的历史距今约( )。

| A.5000年 | B.4000年 | C.3000年 | D.2000年 |

| A.良渚古城发掘出的宫殿遗址 | B.河南安阳发掘的甲骨卜辞 |

| C.《史记》中对商朝历史的记载 | D.春秋战国诸子百家对商朝的评价 |

| A.陕西 | B.江西 | C.广西 | D.山西 |

| A.任命各级各类官僚进行控制 | B.层层分封同姓诸侯直接控制 |

| C.相互独立发展无法实现控制 | D.利用政治文化影响间接控制 |

| A.春秋战国时期 | B.唐代中期 | C.北宋时期 | D.明中后期 |

| A.历史上相关的文学创作对此事进行了大量的艺术加工 |

| B.源自本土的道教在商周时期影响了人们的思想观念 |

| C.时间久远和史料缺乏给人们留下充足的想象和创作空间 |

| D.史事在流传过程中吸收了大量民间信仰和传说的内容 |

材料一 我用沉酗于酒,用乱败厥德于下。

——《尚书·微子》

今商王受惟妇言是用,昏弃厥肆祀,弗答;昏弃厥遗王父母弟,不迪;乃惟四方之多罪逋逃,是崇是长,是信是使,是以为大夫卿士,俾暴虐于百姓,以奸宄于商邑。

——《尚书·牧誓》

材料二 皇天无亲,惟德是辅。

——《尚书·蔡仲之命》

周人经过古公、文王、武王三世的经营,居然击败了商王国。但周人没有被轻易的胜利冲昏了头,他们处处都反思这一历史发展的原因,最后才认定了“天命靡(注释:无)常,惟德是辅”的理论。周人提出的“天命”观念,可以引申为两点:第一,统治者的治国必须符合一定的道德标准;第二,超越的力量,亦即上天,对人间秩序有监督与裁判的权力。这些观点,是中国历史上前所未见的突破。某一政权的合法性,是基于道德性的价值判断,而上天有裁判权,这种观点摆脱了宗神与族神的局限,转化为具有普世意义的超越力量。统治者承受天命,即须负起天命赋予的道德责任,而上天只以道德的要求,裁决统治者是否称职。这是高超的理想,很难在真实的人生完全实现,但是,正由于有此理想,人间秩序的境界得以提升!周人悬此理想,可谓是中国文化上划时代的大事,不像别处以神意喜怒为标准的文化,要经过长时间的演变才走到这一步。

——许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

(8)根据材料一和所学,总结商亡的原因。

(9)根据材料一、二,你认为周克商后是认同“天命恒常”还是“天命靡常”?请说明理由。

材料 薄伽丘在《十日谈》里揭露教会的罪恶以及教徒们的虚伪,实际上批判的是宗教对人性 的迫害。但丁的《神曲》,用诗歌的形式来抨击教会的黑暗统治,揭露了基督教教义中的禁欲主义的罪恶。文艺复兴运动中的文学作品所塑造的人物形象与现实的人物息息相关,莎士比亚作品中的很多人物形象都是资产阶级的代表。文艺复兴时期的文学形式以小说和戏剧为主,这主要缘于小说和戏剧这两种文学样式的故事表现能力比较强,便于通过较长的篇幅来表达较为广阔的生活图面,便于通过人物形象和故事情节来表达一定的思想,对于资产阶级进行思想宣传有很大的帮助。相对来说,诗歌和散文都是便于抒情的,但其表达内容有限,不利于人文主义思想的传播。

——摘编自程颜、张海洋《关于欧洲文艺复兴时期的文学作品特点解析》

根据材料并结合所学知识,概括欧洲文艺复兴时期文学作品的特点并指出其史料价值。

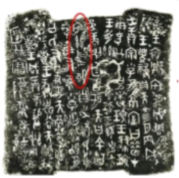

材料一

已知的“中国”一词的最早的文献记载 | |

| “何尊”底铸铭文:“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。” (译文:周武王攻克了大国商的王都以后,就举行了一个庄严的仪式报告上天;“我已经据有中国,自己统治了这些百姓。”)   何尊及铭文中的“中国” 注:何尊,西周早期一个名叫“何”的西周宗室贵族所作的祭器。尊内底铸有铭文12行、122字铭文,记述了周成王营建成周、举行祭祀、赏赐臣子的一系列活动。其中提到周武王在世时决定建都于洛邑,即"宅兹中国"。 | 《尚书》: “皇天既付中国民,越厥疆土于先王肆。” (译文:皇天将中国(天子所在的都城及附近地区)的土地与人民交给周武王治理。) 注:《尚书》,最早书名为《书》,是一部追述古代事迹著作的汇编。为孔子编订的儒家五经之一,又称《书经》。 |

材料二 夏,大也。中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——《春秋左传正义》

材料三 到了夏商周三代,黄河流域的居民不断吸收周围的东夷、南蛮、西戎、北狄等族的成分,逐渐形成华夏民族。相传周文王的伯父太伯、仲雍与当地的民族结合,形成兼有商、周和当地特点的吴文化,先秦时期,吴和越开发了东南地区;秦人和西戎诸族共同开发了西北地区;楚地的华夏族和许多少数民族相交融,共同开发了长江中游地区。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

(1)结合材料一及所学知识,分别指出“何尊”和《尚书》的史料类型,并说明两则史料在研究“中国”一词来源问题上的价值。

(2)结合材料及所学知识,对“中国”与“华夏”两个概念进行分析比较。

材料一

史料一 1776年,法国学者马布利在《论法制或法律的原则》一文中,指出必须建立共和国,在这个共和国里,“人人都是富人,人人都是穷人,人人平等,人人自由,人人是兄弟,这个共和国的第一条法律就是禁止财产私有”。

史料二 1844年马克思、恩格斯在《神圣家族》一文中强调:“历史什么事情也没有做,……历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。……群众给历史规定了它的‘任务’和它的‘业务’。”

史料三 现代西方著名经济学家约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特通过论证《共产党宣言》中所包含的思想内容指出:“我们可以把《宣言》称作马克思后来全部著作——不包括1848年以前出版的任何其他著作的序曲。它不仅预示了要发挥的课题和遵循的路线,而且预示了他必将遇到许多困难。”

材料二

1870年,墨西哥的马克思主义者创立了第一国际墨西哥支部。1871年以后,许多法国 革命者到拉丁美洲寻求政治避难,他们来到拉美后就与拉美的工人结合起来,积极宣传马克思主义。古巴的巴利尼奥等人于1900年建立了古巴第一个劳动者的政党——人民党,1905年改名为社会主义工人党,公开接受马克思主义学说。流亡阿根廷的法国人多马士于1872年首先建立第一国际法国支部,后来相继建立了意大利和西班牙支部,并得到马克思的亲自关怀和通讯指导。1919年,巴西爆发了6万工人参加的反对帝国主义干涉苏俄的罢工。乌拉圭的社会党于1920年决定改名为共产党,同时加入共产国际。在20世纪20年代,古巴、尼加拉瓜、厄瓜多尔、洪都拉斯、秘鲁、萨尔瓦多、巴拿马和哥伦比亚等国家先后成立了共产党。

——摘编自程洪《试论俄国十月革命与拉丁美洲》

(1)根据材料一的三则史料探究马克思主义发展史,指出其史料价值,并做出合理分析。(2)根据材料二,结合所学知识,围绕马克思主义发展史提炼一个论题并加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 《日本书纪》中记载,推古天皇十八年(公元610年)春三月,高丽王派上僧昙征、法定前往日本,昙征通晓儒学,而且能作纸、墨,兼造碾碹(石磨),盖造碾铠始于是时。

阿拉伯人塔明一本·巴赫尔在其821年成书的《回鹘旅行记》中曾引用阿拉伯作家法德尔的话说,近来穆斯林在一场战役(怛逻斯之战)中获胜,收获了大量俘虏,而这些战俘,其中一部分人正是此时在撒马尔罕工场劳作的人,他们可以制作优质纸张。

故宫博物院藏有一幅明代画家董其昌的作品——《关山雪霁图》,该画所用纸为朝鲜镜面笺,这种纸为皮纸,多用于印制书籍和佛经。

材料二 纵观人类的出版历史,从出版载体维度考察,由“硬质”到“软质”再到“虚拟”。经历了龟甲兽骨、陶器泥板、金石鼎碑、竹简木牍、莎草纸、贝叶、桦树皮等硬质出版载体后,人类又逐渐探索出了绢帛、兽皮、植物纤维纸及塑料布等软介质出版载体,而后又探索出了声、光、电、磁、芯片等虚拟和半虚拟出版载体和介质。纸的发明制造恰恰是人类从硬质出版载体全面转向软质出版载体的关键环节。造纸术传播的过程中,撒马尔罕纸曾与当地的芭芘纸、羊皮纸并存了一段时期,8世纪末,昂贵的羊皮纸也遭到了广泛排斥。开罗建立起北非的第一个造纸厂后不到百年,植物纤维纸取代了沿用千余年的莎草纸。换句话说,造纸术的传播过程,实际就是先进的植物纤维纸逐渐取代羊皮纸、莎草纸等其他相对落后的出版载体的过程。

——摘编自万安伦等《中国造纸术在“一带一路”上的传播节点、路径及逻辑探源》

(1)分析材料一中三则史料对于探究造纸术历史的史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,围绕人类出版载体的变迁历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

材料一 史料一 早期的航海家,曾记述印第安人种植玉米的情景。春天,他们砍去树木,松平土地,每隔三英尺挖一穴,把玉米籽粒放在穴里。当成千上万条的青鱼和鲱鱼游到河溪上游产卵的时候,印第安人捕鱼肥田。他们曾比较用鱼肥田比未放鱼的玉米,其产量要高出三倍多。

——摘自佟屏亚《印第安人的贡献》

史料二 在墨西哥普埃布拉州巨猫洞最低层发掘出的玉米穗轴,碳14测定距今7000年;在美国新墨西哥州蝙蝠洞发掘出的王米穗轴,碳14测定距今5600年;在秘鲁中部墓穴中发掘的玉米穗轴,碳14测定距今5000年。这就把玉米的最早被驯化的地区缩小到从英国南部经墨西哥直至秘鲁、智利沿安第斯山的狭长地区。

——摘自汤丽清《种子漫谈》

史料三 在印第安人的心目中,玉米是一种庄严的形象,人们崇敬地把玉米植株和果穗的图象绘画在庙宇上,塑造在神像上,编织在衣物上,镶嵌在陶器上。很多印第安部落都以玉米命名、称为“玉米族”或“青玉米族”,并以此尊称自己的酋长。

——摘自汤丽清《种子漫谈》

材料二 法国人最早种植玉米的历史可以远溯至公元十五世纪。当哥伦布发现新大陆后不太久的时候,美洲印第安人选择培育的玉米就引进到欧洲。法国驻葡萄牙的一位外交官员把玉米做为珍品奉献给法王路易十六,受到王后的赞赏。玉米以它那翡翠碧绿的茎叶、璀灿绚丽的顶花和硕大丰满的果穗而受到人们的青睐,最初被作为观赏植物种植在皇宫贵族的庭院里。公元十六世纪中期,欧洲各地遇到亘古未有的连年饥荒,玉米良好的食用价值立即被人们发现,并迅速在法国,也在欧洲很多地方作为粮食作物广泛传播开来。

——摘自张岳华《玉米史话》

(1)根据材料一的三则史料探究玉米种植的历史,指出其史料价值,并分别作出对相关史实的合理推断。

(2)根据材料二、结合所学知识,围绕玉米传入法国提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。