上图的农牧界线在秦汉时期历经变化。秦始皇三十三年(公元前214年)派蒙恬逐匈奴,取得今河套包括鄂尔多斯高原的“河南地”,在这块一直是游牧民族活动的“草木茂盛,多禽兽”的森林草原地带,设置了44县,并修筑长城,“徙谪戍以充之”。公元前217年又迁三万家于北河(今河套乌加河)榆中地区。这两次大规模移民戍边,将农耕区的北界推进至阴山以南一带。不久,爆发了秦末农民起义,秦朝灭亡,戍边者乘机逃回,匈奴渡河而南,与中原王朝以战国以来的故塞为界。至汉武帝时期,农牧界线又向北移动。

——摘编自邹逸麟编著《中国历史地理概述》

阅读图文资料,结合所学,评析战国秦汉时期农牧业分界线的变动。义乌:浙江省金华市代管县级市,位于浙江省中部,是目前中国最富裕的地区之一,更是全球最大的小商品集散中心,被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区,全国文明城市等。

义乌县城始建于秦汉时期,当时没有城墙,主要以周边的山水为城防,体现了这座城市的开放与包容。宋代时义乌经济繁荣,丝绸、酿酒、陶瓷等产业较为发达,出现了代替金属钱币的关子与会子。元代和明代,义乌的商品经济更是对工商业集市的发展带来了重商文化传统。明嘉靖年间,骁勇善战的义乌兵跟随戚继光南下平定倭寇,立下赫赫战功,又北上修长城,用他们的血与肉书写了“刚正勇为”,赤胆忠心的家国情怀。到了清代,义乌城镇集市继续发展,数量达到了29个,并出现了许多注重商业道德,受到乡里、亲族的尊崇的良商义贾,例如顺治年间的杨人杨思睿,咸丰、同治年间的佛堂人王文彬等。

——摘编自《义乌县志》等

义乌模式的历史变迁过程

| 时间段/年 | 核心特征 | 内涵 |

| 1978—1992 | 市场化 | 通过以商促工、贸工联动,推动全市工业体系不断完善,经济实现新的跨越。 |

| 1998—2002 | 城市化 | 依托城市化和城乡一体化的快速途径,促进全市由农村市场化、工业化主导向城市、城区经济主导转变。 |

| 2003—2008 | 国际化 | 包含市场提升、经济发展、社会和谐、城市化和城乡一体、区域分工协作等诸多县域经济社会和谐发展模式。打造国际化的营商环境,商汇天下,货达全球。 |

——摘编自钱泓澎《多重制度逻辑下义乌模式研究》等

(1)依据材料一,概括古代义乌的经济、社会特点。

(2)依据材料二并结合所学,评析“义乌模式”。(要求:史论结合,论证充分,逻辑清晰)

1902—1911年,清王朝谕令大臣沈家本主持修订新律法。在其倡议下,设立修订法律馆、编译外国法律著作、开办法律学堂,制定了多部新式律法。然而,本次修律却引发了一场关于“礼法”的大争论。礼教派提出“中律为体,西律为用”,法理派认为“如为筹备宪政,模范列强,实非博采东西大同之良法难收其效”。礼法之争被《申报》报道,清朝覆亡后,相关法律被民国政府完善后颁行。

清末修律中的“礼法之争”(部分)

| 修律过程 | 法理派 | 礼教派 |

| 《刑事民事诉讼法草案》(1906年),第一个单行诉讼法,受驳斥后搁置 | 沈家本:主张父祖子孙别籍异财、男女平等;否定“宗法”“家族”的作用;采用西方的陪审制和律师制 | 张之洞:“本法所纂,父子必异财,兄弟必析产,夫妇必分资”;“应博采东西诸国律法……而仍求合于国家政教大纲”;“欲求节操端严、法学渊深者,实不宜得” |

| 《大清新刑律草案》(1907年),受抨击后修正 | 沈家本:更定刑名、酌减死罪、废除凌迟等酷刑;“子孙违犯教令”“全是教育上事……无关刑事,不必编入刑律中也” | 劳乃宣:加重卑幼对尊长、妻对夫杀害伤害等罪的刑罚;把“旧律有关伦纪礼教各条”“逐一修入新刑律正文” |

| 《大清新刑律》,1911年清政府正式颁布 | 正文采用近代西方单一刑法体例,分为总则和分则。附录增补礼教派主张,如保留斩刑、加重对有违传统礼教的犯罪行为的处罚、卑幼对尊亲属不得适用正当防卫之法等 | |

材料一 民户与土地是古代中国的根本所在。如何有效地控制民户是基层行政组织担负的根本任务,而控制民户的最有效途径就是建立一套严密的户籍管理制度。由于中国形成了差异性极大的自然经济区域,建立在此基础上的古代乡里基层组织必须适应乡里社会特定的自然、经济、政治条件,成为相对独立的基层管理系统。

——摘编自韩秀桃《中国古代乡里基层组织特征》

(1)根据材料,结合所学,说明中国古代乡里基层组织的特征。

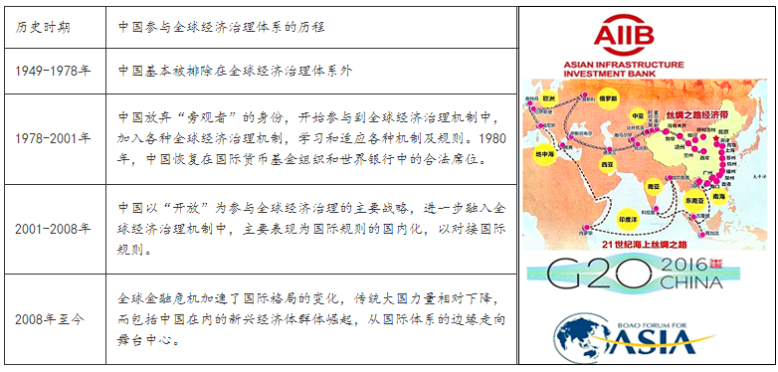

材料二 现行的全球经济治理机制在二战后美欧等发达国家主导下形成,是一种以多边贸易体制和国际货币金融体制为核心,通过经济、贸易、金融协定等国际条约体系来调整国际经济关系的经济治理模式。

(2)请根据材料,结合所学,评析中国参与全球经济治理体系的历程。

材料一 林则徐的早期海防思想,主要表现为以守沿海口岸为主的近海防御的主张。但是,他的海防思想并未停留在一个水平上,而是不断地丰需和发展的,通过抗击英国侵略者的战争实践,他逐步认识到,要真正战胜侵略者,没有一支“船炮水军”是不行的。他所说的“船炮水军”指的就是近代海军。林则徐主张“外海战船,宜分别筹办也。”并强调“此系海疆长久之计"。

——摘编自戚其章《晚清社会思潮演进史》

材料二 严复认为,中国历朝历代满足于陆地农耕生计,忽视海权,自弃海洋大利,结果导致国家落后,遭受列强侵略。如果中国有的强大海权,就能获得海洋利益,也可避免被强敌侵扰。要掌握海权,就要有强大的海军。严复说:“非海军岂足图存?他日国权仲张,自必有强盛海军为之防卫”。所以,“事处今日,欲以为自强固围之图,必在筹办海军”。

——摘编自郑剑顺《严复的海权观及海军建设思考》

(1)评析林则徐和严复海洋和海防思想的异同。

(2)依据所学,简述并评价晚清政府兴建近代海军的活动。

史料 与历史解释

材料一 19世纪末、德国学者李希霍芬把古代中国与中亚、印度间以丝绸贸易为媒介的这条交通道路命名为“丝绸之路”。后来中国学者对此历史概念做了如下解释

| 丝绸之路:以古代中国长安(今西安)为起点、经甘肃、新疆到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。因中国西运的货物以丝绸制品影响最大,故得名。通过丝绸之路,古代亚欧国家和人民互通有无,友好往来。 |

材料二 3世纪、中国书籍传到日本。《旧唐书》记载“开元初又遣使来朝”“所得锡赉(指钱币)”则“尽市文籍”遣唐使的使命不尽相同,但购书直是其主要任务。随着宋明之际民间贸易往来的增加,大量中文图书输往日本。

唐朝与东亚各国交往主要路线示意图

材料三 元朝对西南少数民族首领施行“参用其土人”的制度,且“世官、世土、世民”。明朝沿袭并大为拓展,《明史·上司传》记载“分别司郡、州、县,额以赋役,听我驱调”。明政府制定了授职,承袭、升迁,奖惩等法规,完善朝贡、纳赋之制,颁行征调士兵办法。土司制度是建立在奴隶制或农奴制经济基础之上的。明中期以后,封建经济逐渐发展起来。明末一些土司纷争仇杀、抗命朝廷,给人民带来巨大灾难。康熙、雍正两朝进行大规模改土归流,随之展开清查户口,核实赋税等工作。土司势力大大削弱。

——摘编自龚荫编著《中国土司制度简史》

(1)有学者发现,在史料中几乎没有找到遣唐使大量进口丝绸的记录,主张将古代中国与日本等东亚国家之间的交通道路另行命名。请你依据材料二为此交通道路拟一个名称。并参照材料一进行解释。

(2)阅读材料三并结合所学,评析土司制度的兴衰。

材料一鉴于战国时,“七国异族,诸侯制法,各殊习俗”,秦统一后的“移风易俗”主要针对的是东方六国。秦始皇企图用严厉的法令手段来匡饬异俗,实现文化上的大一统,形成了“以法治俗”的统治思想。由于秦“事皆决于法”“以法治俗”走向了极端,风俗与政治形成了尖锐对立,激起原东方各国的反抗,其中楚人表现得最激烈,齐人、赵人次之,其间包含着区域文化的差异与冲突,加速了秦帝国的灭亡。

——摘编自牟发松《从“移风易俗”看秦汉对地方社会的控制》等

材料二在完成政治统一之后,刘邦在秦、韩、魏等西部地区设郡县“奉汉法以治”,在赵、 燕、齐、楚等东部地区则立王国,允许诸侯王在一定范围内制定和颁布本国的政策法令,依靠本 国士人“从俗”而治。在东方各地特别是楚、齐、赵地的文化传统仍有很大势力的情况下,将承 秦而来的汉朝法律强行向全国推广,仍有激起东方社会反抗的危险。刘邦一方面必须“承秦”, 包括承秦之制,另一方面又必须尊重东方社会的习俗,特别是楚、齐、赵人之俗,这是汉初实行 郡国并行制的深层背景。西汉能成功地避开亡秦覆辙,将帝国的统治巩固下来,与此不无关系。

——摘编自陈苏镇 《<春秋>与“汉道”:两汉政治与政治文化研究》

材料三为了实现文化的统一,汉朝儒生们提出“德教”的主张。贾谊和董仲舒分别对“德教”进行了系统论述,提出了两种不同的方案。贾谊的方案可以称为“以礼为治”。他建议汉朝仿照西周,尽快“制礼作乐”,自上而下地建立一套儒家制度,用这套制度约束百姓的行为,“使民日迁善远罪”,逐渐移风易俗,实现文化的统一。董仲舒则主张“教化”必须由“圣人”主持, 圣人奉天命来到人间作天子,这种圣人加天子的角色就是“王者”;王者自上而下、由近及远地 推行教化,逐渐移风易俗,实现文化的统一。汉武帝即位后,尊崇儒术,确立了儒家的主导地位。

——摘编自陈苏镇 《秦汉时代社会治理模式的演进》

(1)阅读材料一和材料二,结合所学,以社会风俗与国家统一的关系为视角,评析秦至西汉初期的统治政策。(2)阅读材料三,结合所学,说明西汉时期东西部风俗差异是如何消弭的。

材料一1069年宋朝为指导变法设立制置三司条例司,统筹财政。同年4月,遣人察诸路农田、水利、赋役;11月,颁农田水利条约。次年,颁布募役法,将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户则按贫富等级交纳一定数量的钱,官僚地主也不例外。1071年,颁布方田均税法,全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏分为五等,作为征收田赋的依据。

材料二1861年1月11日,奕䜣上奏《通筹夷务全局酌拟章程六条》,洋务运动开展。19世纪60年代后,曾国藩、李鸿章等人大力引进机器设备,聘用外国技术人员,效仿西方进行军工生产。至甲午战争爆发前,洋务派共创建了二十一家军工企业,机器局遍及天津、上海、江苏、湖北、广东、陕西、台湾等省。1890年,张之洞创办了汉阳铁厂,1893年9月建成投产,至辛亥革命前,有炼铁炉3座,炼钢炉6座,年产生铁约8万吨,钢近4万吨,钢轨2万余吨。

材料三1901年1月,清政府发布上谕:“现正议和,一切政事,尤须切实整顿,以期渐图富强。”4月,庆亲王奕劻为首的“督办政务处”成立,筹划推行新政。1903年9月,清政府设立商部,随后颁行了《商人通例》《商会简明章程》等一系列工商业规章和奖励实业办法,倡导官商创办工商企业。这些措施一定程度上消除了人们经营工商业的顾虑,也有利于约束地方官府的勒索。1905年后,每年新投资的商办企业资本在1500万元以上。

(1)对比材料一、二中两次经济变革内容的侧重点有何不同,并结合时代背景,分析侧重点不同的原因。

(2)结合所学,评析材料三中的经济变革。

“六经”作为先秦的重要典籍,经孔子整理后,成为儒家的经典。后来《乐》经失传。汉代,“五经”流传,并出现了对“五经”的注释、训诂等方面的学问,称为经学。建元五年,汉武帝设立五经博士,被认为是经学确立的标志,“五经”成为社会公认的经典。此后,儒学的发展便采取了经学的形态。

因儒学章句繁杂,注疏极不一致,唐太宗时,孔颖达等人撰定《五经正义》,后颁行全国。经学至此虽归一统,但长期以来墨守成规,僵化缺乏生命力,明显呈现出衰颓趋势。唐末及五代时期儒家的道德信念逐渐丧失。宋代学者掀起了儒学复兴运动,重建对儒家道德的信仰,他们力图挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务。朱熹将《大学》《中庸》从《礼记》中抽出,与《论语》《孟子》合编为“四书”,并为四书做注,“四书”之名确立。明初沿元之制,尊奉程朱理学,编纂颁行《四书大全》《五经大全》诸书,用于科举取士。

——摘编自姜广辉《中国经学思想史》等

依据上述材料并结合所学,评析经学的产生与发展。

材料一 孔子曾说:“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,……力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。……而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公(六君子),由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。…….是谓小康。”

张载认为:“虽三代之英(夏商周三代君王),犹有劣者,以其未成功也。此所以未有不谨于礼,唯谨于礼则所以致大道之行。……六君子所以急于礼者,欲至乎大同也。……礼本于天,天无形,固有无体之礼。”

材料二 20世纪初,康有为在《大同书》中讲,“既无帝王君长,又无官爵科第,人皆平等”,“今欲至大同,必去人之私产而后可,凡农、工、商之业必归之公”“若去民私业,此事甚易,自去人之家始也,……但使明天赋人权之义,男女皆平等独立,婚姻之事不复名为夫妇,……则全世界之人类皆无家矣!……皆归之于公,即可至大同之世也”。同一时期,李石曾在《新世纪》上发表文章认为,“无国界,无种界,无人我界,以冀大同”。

五四运动后,陈独秀提出,以往的理想社会追求,“其学说都建立在伦理上面,他们眼见穷人的苦恼是由贫富不均,因此要想把全社会的贫富弄得绝对的平均,至于用什么方法来平均贫富,都全是理想,不曾建设在社会的经济事实上面,所以未能成功。”而马克思社会主义,是用科学的方法证明社会不安的原因,建立在社会的经济的事实上面,因而是客观的,现实的。

(1)分别概括材料一中孔子与张载关于“大同”的主张。

(2)依据材料二,结合所学,对“大同”思想在20世纪初期的变化进行评析。(要求:提取信息充分,观点正确,史论结合,逻辑清晰)