材料一

|

| (我)从一个坚定的忠诚者和合作者,演变成一个不妥协的非忠诚者和不合作者。……采取不合作的态度,以摆脱(印英)双方现存的不自然状态。 ——《甘地在法庭上的书面说明》,1922年 (手工纺织)被消灭了…各种规定更加重了农民负担。…关税显然优待英国货… ——国大党《独立日誓词》,1930年 |

材料二

孙中山,1883年 |

孙中山,1911年 |

孙中山,1924年 |

孙中山,1924年 |

| 从前改朝换代,必改正朔,易服色,现在推倒专制政体,改建共和,与从前换朝代不同,必须学习西洋,与世界文明各国从同。 ——孙中山《与马君武等的谈话》,1911年12月27日 去辫之后,亟于易服,……于是争购呢绒,竞从西制,致使外货畅销,内货阻滞……(或许可以)博采西制,加以改良……其要点在适于卫生,便于动作,宜于经济,壮于观瞻。同时,又须丝业、衣业各界力求改良,庶衣料仍不出国内产品。 ——孙中山《复中华国货维持会函》,1912年2月4日 1924年元旦,孙中山做出一个引人注目的重要的着装改变。他特意穿着一套用绸缎制成的黑褂蓝袍作为礼服。……曾长期视满服为“虏俗”,必欲“学习西洋”“易西服”的孙中山,面对保护国货的困境,……已有心做出妥协。——杨奎松《辛亥以来国人着装“西化”的成因与经过》 | |||

(1)结合材料及所学,归纳甘地与孙中山的服装变化,简述这些变化传递的关乎社会治理与经济生活的理念。

(2)从文化传承、交流与传播的维度观察,服饰的这种变化又具有何种意义?

(3)你如何认识服饰变化的“面”与“里”?

材料一 《史记学概要》中指出,司马迁在《项羽本纪》中热情歌颂了项羽在灭秦斗争中所建立的伟大功绩,虽也写了他的缺点,但轻描淡写,一笔带过。

材料二 《史记·高祖本纪》载:汉高祖称帝后与诸臣讨论何以得天下时,大臣王陵等人评价项羽“仁而爱人……(却)嫉贤妒能,有功者害之,贤者疑之。”《史记·淮阴侯列传》载:韩信弃项羽投奔刘邦后曾说:“项王喑噁叱咤,千人皆废,然不能任属贤将,此特匹夫之勇耳。”

材料三 朱东润在《<史记>及史家的传叙》中指出:在史家的著作里,……若干人必然有若干共同的事迹,要把每个人的事迹,都在(各自的)本传里叙述,那么必然有若干的重复或雷同。……(若用互见法)就可以节省笔墨。

材料四 张大可的《司马迁怎样塑造历史人物》认为:既要选择和集中材料塑造出丰满的人物形象,又不失历史之真,司马迁巧妙地运用互见法来统一二者的关系,达到了完美的程度。

材料五 朱自清所著的《<史记菁华录>指导大概》评述:《史记》互见的体例,……又常用来寄托作者对于历史人物的褒贬。作者认为某历史人物该褒,便在关于其人的篇章里,专叙其人的长处,……遇到该褒的人确有短处,无可讳言,……便也用“互见”的办法。

《史记》中的迭见法是指在不同篇目以完全重复或大致相同的简洁之言错综重复某些人事。

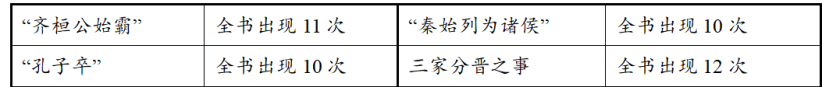

材料六 桓公之盛,修善政,以为诸侯会盟,称伯(霸),不亦宜乎?

——《史记·齐太公世家》

秦襄公始封为诸侯,(举行了周天子才能进行的祭祀活动)僭端见矣。

——《史记·六国年表》

孔子布衣,(逝后)传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣!

——《史记·孔子世家》

(1)《史记》是一部( )| A.纪传体断代史 | B.纪传体通史 | C.编年体断代史 | D.编年体通史 |

(2)《史记》体例,本纪叙天子,世家叙诸侯,列传写人臣,等级森严。但司马迁却破格将未曾称帝的项羽列入本纪,这总体上是对项羽( )

| A.历史地位的肯定 | B.未曾称帝的失望 | C.行为乖张的讽刺 | D.地位出身的贬低 |

(3)结合材料一、二,归纳司马迁如何运用“互见法”来描述项羽?

(4)结合上述材料,简述司马迁采用“互见法”描述项羽的原因。

(5)“三家分晋”是两个不同时期的时代特征发生变化的典型事件。这两个时期是( )

| A.西周与东周 | B.春秋与战国 | C.三国与西晋 | D.西晋与东晋 |

(6)从表中四例归纳,司马迁运用迭见法重复记录的事件,有何共同特征?

(7)司马迁对以上四例运用迭见法进行叙事,寄寓着其怎样著史意图?

(8)司马迁以互见法、迭见法叙史,具有独特的史料价值,试说明之。

|

|

|

|

A.先施公司 《东方杂志》1930年 | B.亚浦耳电器 《东方杂志》1934年 | C.春季旅行 《旅行杂志》1935年 | D.小学生分年补充读本 《东方杂志号外》1935年 |

补充说明: A.公司为华侨创办。广告上书“凡内地不能购到之货物,或虽有而不合用者,请向上海先施百货公司邮寄部函购,保证可靠、迅速、便宜”。B.品牌由华商创办,品牌名中的“亚浦”取德国、荷兰两个著名品牌之用字,更寓意着“执中国工业牛耳”的决心。广告上列举的产品有电灯泡、电风扇、电火炉等。 C.刊登广告的京沪沪杭杭甬铁路管理局还提供设计旅行线路、介绍食宿等服务,上书“南京、栖霞山、镇江、无锡、宜兴、苏州、昆山、青阳港、常熟、松江、嘉兴、杭州、莫干山”等地名。 D.广告绘有先进交通工具和工矿图案,广告词写有“全书六百册,(一)全部合购,可成完全小学生图书馆;……(三)已购《小学生文库》或《幼童文库》可免购重复之书”。 | |||

| A.北洋军阀割据地方 | B.国共合作轰轰烈烈 | C.民族工业大力发展 | D.交通进步影响生活 |

| A.华侨垄断邮政业务 | B.地区间发展不平衡 |

| C.邮购业务成为主流 | D.邮政资费非常低廉 |

| A.已能生产重工业设备 | B.具备与外商争利信心 |

| C.摆脱了官僚资本危害 | D.产品种类有一定拓展 |

| A.北京上海铁路运输发展成熟 | B.旅行业有季节性淡季与旺季 |

| C.部分人群文化娱乐生活拓展 | D.政府部门与外商资本相勾结 |

| A.当时小学都设有学校图书馆 | B.小学教材形成体系蔚为大观 |

| C.小学教育采用完全西式教育 | D.读本已能传播先进科学文化 |

(7)若依据以上材料,说明“1930年代中国社会之进步”的观点,则过于偏颇。结合材料和所学,简要说明理由。

| 纪念钞正面主图为英国舰队旗舰“Supply”号,背景为英国驻澳大利亚当地的第二任总督所绘风景画。纪念钞中间呈现了早期殖民官员、囚犯、淘金者、羊毛工人、中国工人、岛上原始居民、参加英布战争的士兵、二战水手、移民家庭、亚洲女工等人物。 |

| 纪念钞背面主图是身上绘有彩绘的澳大利亚土著青年,其背后是用于土著重要仪式的权杖以及聋蛇谷的古代原住民人形壁画与手印岩画。 |

| A.罗马帝国时期 | B.西欧中古时期 | C.中国秦代 | D.中国宋代 |

| A.风力 | B.风力和蒸汽力 | C.风力和电力 | D.风力和内燃机动力 |

| A.囚犯 | B.淘金者 | C.殖民官员 | D.中国工人 |

| A.农业生产情景 | B.渔猎采集形象 | C.原始艺术风格 | D.社会组织形式 |

| A.产业种类 | B.人口结构 | C.货币制度 | D.历史变迁 | E.政治制度 |

| A.悠久的历史 | B.众多的人口 | C.独特的文化 | D.文明的湮灭 |

120年前的癸卯年,清政府批准张之洞等人拟定“癸卯学制”,造就了中国第一部颁行全国的、具有近代意义的学制系统。

材料一 设初等小学堂、高等小学堂、普通中学堂、高等学堂(相当于高中)、大学堂、通儒院(相当于研究生教育);宗旨:以忠孝为敷教之本,以礼法为训经之方,以练习艺能为致用治生之具;参考西国政治法律时,不可片面使用民权自由等字;私学堂禁习政治法律、禁私习兵操;学生不准妄干国政;科学相间讲授

——译摘自《奏定学堂章程》(“癸卯学制”纲领性文件)部分条目

材料二 5年制中学堂部分学科内容要求(注:引号内为原文,括号内为以小时计算的每周课时)

*修身:目的在于“坚其敦尚伦常之心,鼓其奋发有为之气”。(1)

*读经讲经:读讲《春秋左传》、《周礼》。(9)

*外国语:“上则入高等专门各学堂,必使之能读西书;下则从事各种实业,虽远适异域,不假翻译。方今世界舟车相通,履欧美若户庭,假令不能读其书,不能与之对语,即不能知其情状”。(6-8)

*历史:先讲中国史,次讲亚洲史“示以今日西方东侵东方诸国之危局”,最后讲欧美史。“发明史实之关系,辨文化之由来,使得省悟强弱兴亡之故,以振发国民之志气”。(2-3)

*博物:动植物、生理、卫生、矿物。(学4年)

*理化:物理含力、音、热、光、电、磁、气诸学,化学含无机、有机。“以备他日讲求农工商实业及理财之源”、“本诸实验,得真确之知识”。(学2年)

*图画:“以备他日绘画地图、机器图,及讲求各项实业之初基”。(学4年)

*体操:西式体育器械、兵式体操为主的各式体操、枪刺术等。(2)

——整理自《奏定中学堂章程》

(1)“癸卯学制”颁行距今已有( )(单选)| A.3个甲子 | B.2个甲子 | C.1个甲子 | D.半个甲子 |

(2)有学者认为癸卯学制是在“新式教育的外壳之下包裹着旧式教育的灵魂”。结合材料一、你是否认同该观点?简述你的理由。

(3)某些学科进入中学课堂,体现了特定时代下教育理念的某些特征。结合材料二、任选一个学科说明之。

(4)结合材料和所学知识,你如何看待“癸卯学制”的确立?

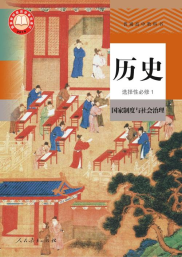

选必1封面

上图长期以来被认为是《宋代科举图》,但也有人提出了质疑。

(1)若此图确为《宋代科举图》,从皇帝端坐于上、考生书写于下的场景可以判断,该科举考试的环节为( )(单选)| A.乡试 | B.会试 | C.殿试 | D.武举 |

(2)有人对该图是宋代科举场景的说法提出质疑。请判断下列理由分别针对的是图像中的哪些细节提出的质疑?(配伍)

| 图像细节 | 质疑理由 |

| (1)考生站着考试,随意离座,相互交谈,更有相互作揖者。 | A.宋代科举,考生按榜就坐,不得移易,不准交谈。 B.考生进场前严格搜身,门禁森严。凭号入场,失号不得入。 C.宋代科举考毕,弥封、誊录。交卷时考场官员已做好收卷准备,严防考卷顺序错乱。 D.考生应穿白色麻衣入考,衣着亮丽则有挟带之嫌。 |

| (2)大门敞开,门口士人交谈甚欢。 | |

| (3)场内考生着中下级官服。 | |

| (4)考生完成试卷直接提交,很随意。 |

(3)有人说,以上质疑理由要证伪“该图作者想要反映宋代科举场景”,证据尚不充分。你是否同意?为什么?

有学者发现该画原稿右上角有“召试县令”四字。通过考证,该图为法国国家图书馆藏《帝鉴图说》中的一页。该书是张居正通过若干帝王故事教育万历帝为君之道的启蒙教材,图文并茂,每图附张居正解说。以下为“召试县令”的解说:

(唐)玄宗以县令系亲民之官,县令不好,则一方之人皆受其害,故常加意此官。是时有吏部新选的县令二百余人,玄宗都召至殿前,亲自出题考试,……那县令所对的策惟有韦济词理都好,取居第一、拔为京畿醴泉县令……又四十五人,考居下等,放回原籍学问,以其不堪作令,恐为民害也。又敕令在京五品以上官,及外面的刺史,各举他所知的好县令一人……所以那时县令多是称职,而百姓皆受其惠,以成开元之治。今之知县,即是古之县令,欲天下治安,不可不慎重此官也。

(4)(唐)玄宗这一称谓属于( )(单选)| A.尊号 | B.谥号 | C.庙号 | D.年号 |

(5)根据以上解说,下列说法正确的是( )(双选)

| A.通过解说可确认该图反映的非宋代科举而是唐代科举 |

| B.通过文字解说可说明唐代的官员选拔仍存在推举方式 |

| C.该故事以记述帝王负面言行起到“恶可为戒”的目的 |

| D.张居正据此告诫万历帝地方治理与官员考核的重要性 |

(6)综合上述材料,简要分析选必1选用《召试县令》图作为封面的合理性。

道路沿革,往往与所在地区历史、经济、文化等联系密切,打上了鲜明的时代特征。从小生活在长宁的郝同学试图通过对周边道路沿革的探究,发掘长宁乡土史、管窥上海城市史。郝同学首先查阅到了长宁部分路名前后变化信息,整理成如下表格:

| 原路名 | 路名来源 | 1943年改名 | 1945年后名 | 1949年后名 |

| 白利南路 | 英国驻沪领事 | 长宁路 | ||

| 忆定盘路 | “爱丁堡”音译 | 江苏路 | ||

| 大西路 | Great Westen意译 | 长安路 | 中正西路 | 延安西路 |

| 安和寺路 | 来华英使阿美士德 | 察哈尔路 | 法华路 | 新华路 |

| 林肯路 | 美国总统 | 天山路 | ||

| 开士威克路 | 工部局总董 | 陕西路 | 凯旋路 | |

| 佑尼干路 | 美驻沪领事 | 仙霞路 | ||

| 霞飞路 | 一战法国元帅 | 泰山路 | 林森中路 | 淮海中路 |

| 注1:以上道路均为西方租界越界筑路的产物,即租界不断突破原有界限,以界外筑路达到蚕食华界,扩张租界的目的。 注2:工部局为(美英为主的)公共租界的行政管理机构。 注3:林森,曾长期担任国民政府主席。 | ||||

| A.路名意在普及西方历史知识 | B.可见长宁为上海最早的租界 |

| C.只有英美两国进行租界扩张 | D.体现西方殖民者的自大傲慢 |

| A.抗日战争 | B.解放战争 | C.抗美援朝战争 | D.越南战争 |

| A.去除反动政府人名 | B.革除殖民主义残余 |

| C.统一地名命名规范 | D.纪念革命战争地名 |

郝同学又发现不同于如表的一些道路,通过查阅资料整理了相关历史沿革。

道路1:法华镇路、种德桥路、香花桥路——李枞泾为苏州河干流,北宋初泾北建法华寺,乡民聚寺而居。宋室南渡后,大量黎民移居,民宅商肆沿河展开,渐成集市,李枞泾成货物集散要道。明代后,得益于松江棉纺织发达,此地成为商品集散地,形成法华镇。至清乾嘉至盛,号“沪西首镇”。近代以来,历经太平天国、八一三等变故,居民离散。加之河流淤塞,法华镇逐渐萧条。解放后,市政府填浜筑路,称法华镇路,原河上种德桥、香花桥亦改为路名。

(4)根据材料,归纳法华镇兴衰的原因。道路2:中山环路——因租界割裂华界南市与闸北,需建绕租界连接两地的环路;同时达到箍起租界,禁止其不断越界筑路的目的。1927年环路辟筑,1949年前。中山西路即环路长宁部分。50年代,环路拓宽延伸,成交通大动脉,环路外新筑道路以区所在位置对应中国版图方位的各省县市命名(长宁属市区正西偏南,对应贵州省地名)。20世纪末沿环路筑高架“内环线”。

(5)根据材料,归纳中山环路修筑的动机。结合所学知识,简述这些动机产生的时代环境。(6)根据中山环路外新筑道路命名法则,可以判断筑于50年代后的道路有( )(双选)

| A.遵义路 | B.华山路 | C.番禺路 | D.茅台路 |

国礼,国家政府或首脑间互赠的礼品。国礼的物质价值固有轻重之分,却更蕴含着政治、经济和文化等多重意义。

(一)马戛尔尼访华时互赠的国礼

1793年,英国马戛尔尼使团以为乾隆帝祝寿为名来华,这是中英之间第一次官方接触。以下为双方的国礼礼单(部分)

英国馈赠清朝 | 清朝回赠英国 |

| 科学仪器、先进武器(或模型)、生产设备(或模型)、工业产品、展现英国各方面成就的图书…… | 瓷器、丝织品、漆器、画册、茶叶、水果、藕粉等食品、竹木家具…… |

——根据(法)佩雷菲特《停滞的帝国——两个世界的撞击》整理

(1)英国所赠科学仪器和生产设备,可能包括( )(双选)

| A.行星演示仪 | B.光学望远镜 | C.直流发电机 | D.活塞内燃机 |

(2)对比双方礼品,能体现出两国最显著的差别在于( )(单选)

| A.专制国家与民主国家的差异 | B.半殖民地与殖民国家的差异 |

| C.农业文明与工业文明的差异 | D.陆路贸易与海洋贸易的差异 |

材料一 英国名厂制造的增进人类生活方便和舒适的最新产品,也是一种很好的礼物,它不但满足被赠送者在这方面的需要,还可以引起他们购买类似物品的需要。

——(英)斯当东(注:使团副使):《英使谒见乾隆纪实》

材料二 据尔使臣以尔国贸易之事禀请大臣等转奏,皆系更张定制,不便准行……天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。

——乾隆复英王敕谕

(3)若补充以上两则材料,可以合理推断出两国赠礼背后的主观动机分别是什么?

(二)新中国受赠的外国国礼

|

|

|

|

A.1949年斯大林赠吉斯轿车 | B.1972年尼克松赠瓷塑天鹅 | C.2009年奥巴马赠围棋和棋盘 | D.2011年哈萨克斯坦赠雕塑《智慧树》 |

| 补充说明: A.苏联制造的专供领导人乘坐的座驾,反映当时苏联工业最高水准。 B.美国艺术家杰作,象征和平友善含义。 C.棋盘选用夏威夷硬木,玛瑙棋子是在美传播围棋文化的丰云女士捐赠。 D.哈功勋艺术家制作,表现智慧树下两国圣人孔子、阿里·法拉比正对话,其下镌刻两人名言:“德不孤,必有邻”“人们若互帮互助,世界将繁荣昌盛”。 | |||

(4)吉斯轿车见证了中国取得重大进展的外交政策是( )(单选)

| A.“一边倒” | B.“另起炉灶” | C.“打扫干净屋子再请客” | D.“求同存异” |

(5)与尼克松赠送瓷天鹅最为密切的国际环境是( )(单选)

| A.社会主义阵营的剧变 | B.“两极”之间的激烈对抗 |

| C.世界殖民体系的瓦解 | D.新兴工业化国家的出现 |

(6)奥巴马赠送围棋和棋盘传达了怎样的意味?

(7)哈萨克斯坦所赠《智慧树》传达了另一不同理念。请简要说明。

(8)综合上述材料,简要说明国礼在外交事务中的独特作用。

9 . 位于北京中山公园的“保卫和平碑”(其实是牌坊),曾是写满中国近代屈辱历史的“克林德碑”,又随历史风云变幻曾改名“公理战胜碑”。一座牌坊,凝聚了三个时代的缩影。

(一)克林德碑

1900年6月,德国驻华公使克林德在前往总理衙门途中,与清军发生冲突,他开枪挑衅,被清军击毙。德国以“克林德事件”为借口,强迫清政府在不平等条约第一条作出如下承诺:

大清国国家业已声明,在遇害该处所竖立铭志之碑,与克大臣品位相配,列叙大清国大皇帝惋惜凶事之旨,书以拉丁、德、汉各文。……现于遇害处所建立牌坊一座,足满街衢……

1903年,克林德碑落成典礼上,一位在场的美国人赫德兰在《一个美国人眼中的晚清宫廷》中却写道:“(当时的)中国人认为,中国政府之所以建造这个石拱门,不是为了纪念克林德,而是为了纪念杀死克林德的人。”

1.德国强迫清政府将该条款列为第一条的不平等条约是:(单选)| A.《南京条约》 | B.《马关条约》 | C.《北京条约》 | D.《辛丑条约》 |

(二)公理战胜碑

1918年,“克林德碑”被拆除。第二年,由协约国各方出面让德国将拆毁的牌坊移建中央公园(今中山公园),改称“公理战胜坊”。当时的政府公报中记载了开工仪式情形:

此次建筑缘于上年十一月欧战告终,我协商各国(协约国)得完全之胜利,京师市民正拟建坊以昭纪念。同时中法协进会亦有就克林德残碑改建纪念坊之议。爰即合议建筑作为公理战胜之纪念,亦表示永久和平之意。庶几他日中外人士瞻眺其间,足以永志不忘……礼毕(中外政治人物分别演说)咸以此项建筑所以表彰公理正义之成功,为世界和平安乐之基础。

——政府公报《京师市政公所呈国务院报告协胜纪念建筑开工情形文》

3.“政府公报”中的“政府”指的是:(单选)| A.满清政府 | B.南京临时政府 | C.北洋政府 | D.南京国民政府 |

(三)“保卫和平”牌坊

1952年,根据世界和平理事会建议,我国著名人士宋庆龄、郭沫若等11人,联名通电邀请世界和平人士赴京参加亚洲及太平洋区域和平会议。三十七个国家代表一致通过“告世界人民书”、“致联合国书”等决议。为纪念这一盛事,“公理战胜”碑改称“保卫和平”牌坊。

5.你如何看待该碑(牌坊)的前世今生?10 . “万年清”号兵船是中国自建的第一艘暗轮(螺旋桨推进)轮船。1881年因海难在吴淞口沉没。

材料一 “万年清”号基本资料

船型:木壳风帆蒸汽战舰 时间:1868年1月开工,次年6月即告下水

工程师:(法)达士博 建造者:中国工人(福州船政局)

部件:几乎都是国外制造成型后运来中国,由工程师指导工人组装

图纸:以法国1858年La Motte-Picquet级炮舰为母型,体型上略加扩大

——整理自陈悦《近代国造舰船志》

1.“万年清”号的建造得益于:(单选)| A.传教士的来华 | B.洋务运动的开展 |

| C.民族资本主义发展 | D.清末新政的自救 |

1887年,英国商船因操作失误撞击停泊状态的万年清号,致后者沉没。死难人数达114人,其中64人为清朝各级文武官员。大量煤炭、官银和官方文书随船沉没。

材料二 事故发生后,总理衙门(晚清外交部门)聘请洋律师,将肇事船只所属公司告上英国在华最高法庭;以生还者张鸿禄(招商局创始人之一)为证人出庭作证。最终法庭按英国法律判英船全责,并赔偿损失。

——整理自张晓宇《1887年万年清号事件的法律交涉》

3.中国船只在中国境内被撞沉没,却由英国在华法庭按英国法律受理,这缘于哪一不平等条约的什么条款?(双选)| A.《南京条约》 | B.《天津条约》 | C.片面最惠国 | D.领事裁判权 |

此次诉讼也引起了媒体高度关注。

材料三 (泰西)承讯官既受禄于国家,即不敢受一毫贿赂。……当此案之未结,人咸为万年清船危,谓你包而(英肇事船名)船主系英人……刑司既为英官,……即稍偏袒其子民,亦不得斥为非是。而孰知准情核断,无枉无偏。

——《论英刑司讯断碰船案》,《申报》报道

材料四 试思所以能胜之者,未尝无故也。从前中国积弱久,欧西人协以某我,故难间。近则自强之机日起而有功,而西人以争利故,各国猜忌,不似从前之见好。……英人已(对中国人)加入一等矣。

——《万年清胜》,《点石斋画报》报道

(注:《申报》当时为外国人创办报刊,由中国人主笔;《点石斋画报》为《申报》副刊)

4.材料三、四认为中方胜诉的原因有哪些?你是否同意他们的观点?为什么?材料五 中国共获赔10万余两,远低于船只造价24万两。扣除洋人律师费1.6万两等,中国最终实际获得17990两。船上6名洋人乘客失物获赔4000两,但170多位中国人失物总共只赔1万多两。

——整理自张晓宇《1887年万年清号事件的法律交涉》

5.结合材料五和所学知识,你是否认为这场诉讼中方真正“胜诉”了?请说明理由。