材料一 高中历史统编教材涉及的人物

①秦始皇 ②蔡伦 ③洗夫人 ④朱熹 ⑤康熙

⑥魏源 ⑦李大钊 ⑧袁隆平 ⑨屠呦呦

材料二 探究主题

| 甲 | 中国统一民族国家的形成与发展 |

| 乙 | 中华文化在与外来文化的交流中不断发展 |

| 丙 | 科学技术的发展推动社会进步 |

(2)从材料二中选择一个探究主题,运用该主题下所选人物的相关史实说明该主题。

材料一 “双剑论”是中古西欧罗马教会所提出的一种神学政治理论,“双创”指教会和世俗君主这两种权力,国王这把剑可以锐利教会之剑。教会之剑则可以缓和国王之剑,两把剑互为作用、相互结合,因为它们都是基督之剑。

——摘编自《试论中古西欧“双剑论”的流播与诠释》

材料二 “双剑论”提出后不同的人对此有不同诠释。

教皇格里高利七世(1073—1085年在位)认为,上帝将“精神之剑”和“世俗之剑”都交到了教皇手里,教皇可以将“世俗之剑”交给国王,教皇可以随时收回“世俗之剑”以及随剑的权力。

但丁(1265—1321年)认为,体现世俗权力和神圣权力的“两把剑”并不掌握在教会之手,教皇和帝王的权力是两种不同性质的权力,所以不能由一人来体现。井特别指出,世俗的君主统治权直接由上帝赐予而非来自罗马教皇。

马丁·路德(1483—1546年)认为,基督不使用刀剑,因为在他的国里,只有虔敬的人,所以用不着刀剑。教皇对皇帝犹如主教对国王,除了在圣坛上受膏油和加冕以外,不应该有其他的权柄。

——摘编自《试论中古西欧“双剑论”的流播与诠释》

(1)阅读材料一、结合所学,指出“双剑论”所体现的中世纪教权与王权的关系。(2)阅读材料二、结合时代背景,分析三人对“双剑论”的不同诠释。

材料一 中国历史上,很早就有“通用语”的存在。周秦时期,列国间即通行一种“雅言”;此后,东汉的洛阳话、唐代的长安话、宋代的汴梁话、明清时期的北京话等都曾成为“通用语”。古代中国绝大多数人都生活在狭小的地域范围内,只有受过教育的精英阶层或远途商人等少数群体才有跨区域日常交际的需求,因而“通用语”推广仅针对特定人群,官方从未在全国范围内发起过统一“通用语”的运动。

——摘编自《普通话是如何产生的》等

材料二 明清时期的“通用语”被称为“官话”,常被视为现代曾通话的前身,但它并无统一的语音标堆。19世纪末,中国面临“千年未有之大变局”,许多人主张在全国推广“通用语”,即推行以“国语”取代“官话”的“国语运动”。“国语运动”提出了“言文一致”和“国语统一”两大主张。“言文一致”指口头语和书写语的统一、主张书面语不用文言,改用白话;“国语统一”指建立一种全体国民都会说的,语音唯一的,具有普遍性的“通用语”。这些主张与《新青年》将白话作为唯一的文学语言的提议互相呼应,打破了长期以来义言文占据主导地位的现象,为白话文的广泛应用铺平了道路,也为普通民众学习识字提供了便利条件。

1949年以后,为了体现各民族的平等与相互尊重,在1955年召开的全国文字改革会议上,对规范的汉民族“通用语”的名称进行了认真的讨论,决定把清末至民国的“国语”改名为“普通话”,取“普遍通用”之意。随着各族人民交往交流日益深入广泛,普通话作为中华民族族际“通用语”的功能不断巩固,同时少数民族语言仍然可以自由的使用和发展,并受法律保护。

——摘编自《清末“国语”的概念转换与国家通用语的最初构建》等

(1)阅读材料一、概括中国古代“通用语”的特点。(2)阅读材料二、结合所学,解读中国近现代“通用语”的演变,

人是一件多么了不起的杰作!……在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

——莎士比亚

每一个真诚悔改基督教徒,即令没有赎罪券,也同样可以得到赦罪或免罚罪。

——马丁·路德

我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利。

——伏尔泰

(1)上述材料反映了欧洲哪三次思想解放运动。任选其一,结合所学,说明其是如何推动社会进步的。1845—1846年,马克思、恩格斯合写《德意志意识形态》,科学地揭示了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑在人类社会发展中的辩证关系,鲜明地提出了人民群众对历史发展的巨大作用。1848年,马克思、恩格斯起草的《共产党宣言》指出,资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。1867年,马克思撰写的政治经济学巨著《资本论》第一卷出版,揭露了资本主义制度和资本家剥削的秘密。在革命实践中,马克思和恩格斯坚决捍卫科学社会主义基本原则,不断扩大科学社会主义在工人运动中的影响,指导国际工人运动健康发展。

——摘编自《社会主义发展简史》

(2)阅读材料,概括马克思、恩格斯的理论创新,并结合所学,简述马克思主义诞生的历史意义。这个时期逐步出现了技术进步的制度化。更多的先进工业企业不再满足于接受技术创新并利用它们,而是通过精心的有计划的试验来追寻这种技术创新……科学盈利的真正神秘性在工业中的成长孕育已经达到了这样一种程度,以至于企业都开始资助基础研究和应用研究。

——摘编自《剑桥欧洲经济史》

(3)如何理解“这个时期逐步出现了技术进步的制度化。”亚洲的觉醒是指亚洲各国民族忧患意识和民主改革意识的觉醒和抗争。……19世纪末20世纪初,帝国主义掀起了瓜分世界的狂潮,进一步加深了亚洲各国的民族危机;亚洲的封建经济进一步解体,民族资本主义不断发展,资产阶级和无产阶级的民族民主意识也不断发展。

1905年的俄国革命运动也进一步唤醒了亚洲,终于形成了列宁所说的“亚洲的觉醒”的新局面。

——摘编自《世界近现代史1500—2007》

(4)阅读材料,概括“亚洲觉醒”的含义,结合所学,说明“亚洲觉醒”运动爆发的原因。世界历史由分散走向整体各个古代文明独立发展,因此在文化上也表现出百花齐放、百家争鸣的特点,大体说来,印度人重视宗教,中国人重视伦理教化,希腊人追求理性,罗马人注重实用,埃及人讲求来世。当然,这些特点不是绝对的,有些是各文明所具有的,有些则相互渗透。如佛教曾传入中国、东南亚、日本和朝鲜,希腊人曾统治埃及和西亚,罗马人曾领有东地中海和高卢等地区,并给这些地区的历史发展以巨大影响。不过,所有这些对当地原有的文明来说,很难说具有决定性的意义。占统治地位的,仍然是当地原有的文化。

——摘编自《世界上古史》

(1)阅读材料,概括世界古代文明的特点。由于有了农业,食物有了保障,人们定居下来,生活比较安定了,可以养活更多的孩子,为了养活这些人,人们就必须开垦更多的土地,于是更多的地方出现农业,所以,农业是一种扩张的力量,它要求越来越多的土地。农耕社会的理想是自给自足,但正如古人早已意识到的,任何一个地区或国家总会缺乏这样或那样的资源,尤其是土地和一些重要的战略资源,如金属、马匹、某些特定的物品等。为了获得新的土地,控制战略资源,侵略拥有这些资源但实力又不足以自卫的地区,是最为直接和经济的手段。

——摘编自《西方那块土》等

(2)阅读材料,结合所学,分析古代农耕文明范围不断扩大的原因。帝国扩张造成不同文化的碰撞与交锋,促进人类文化的交流、交汇、传播。

| 16世纪,人类认识世界的视野更为开阔。欧洲探险家和他们的追随者在世界各地的民族之间建立了联系。各个人群之间的互动反过来产生了规模空前的交流,这些交流跨越了不同的社会和文化区域。有一些交流是生物种群方面的:植物、粮食作物、动物、人口以及病菌都传播到未曾到达的边远地区。航海探险唤醒了商业贸易的繁荣,为了寻求贸易机会,欧洲商人走遍了全世界的海港码头。到18世纪中叶,他们已经建立起环球贸易和交通网络。 ——摘编自《新全球史》 |

材料一 义和团运动兴起后,英国担心波及其势力范围长江流域,遂策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作。后由盛宣怀从中牵线策划,上海道余联沅与各国驻沪领事商定“保护东南章程九款”。清政府向各国宣战后,南方更多督抚加入进来,和各参战国商订协议,表示“无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地;各国人民生命财产,凡在辖区之内者,决依条约保护”。协议虽未签字,但在清政府危亡之际,地方大员寻求“自保”,表明中央权威的式微与地方势力的扩张。

——《中外历史纲要》(上)

材料二 吾愿吾亲爱之青年……进前而勿顾后,背黑暗而向光明,为世界进文明,为人类造幸福,以青春之我,创建青春之家庭,青春之国家,青春之民族,青春之人类、青春之地球。青春之宇宙,资以乐其无涯之生。

——李大钊《青春》(1916年发表于《新青年》)

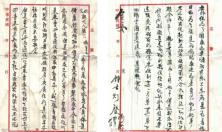

材料三 1937年4月红军指战员钟士灯致父母家书

| ← | 原文摘录:我在外,大家都是为着抗日的,为了保护我们的家庭,为着自己的未(来)做事……现在说起到达北方,使用(实行)国共合作、释放一切政治犯,联合(了)许多抗日友军,国家已经和平。 |

材料四 (1949年10月1日)夜晚十点钟以后,我从天安门回到了宿舍,兴奋得不能合眼,我坐在桌子前面,拿起笔在纸上写着,反复地写着同样的一句话:“占人类总数的四分之一的中国人从此站立起来了。”

——巴金

(1)阅读材料一,指出材料反映的历史事件,并结合所学分析其影响。

(2)阅读材料二,结合所学,简述《青春》发表的时代背景。

(3)阅读材料三,判断其史料类型,并分析其史料价值。

(4)阅读材料四,指出使作者“兴奋得不能合眼”的历史事件,并结合所学谈谈你对“占人类总数的四分之一的中国人从此站立起来了。”的理解。

材料一 鸦片战争时期,林则徐和魏源提出“师夷长技以制夷”。在这一思想的影响下,以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等为代表的当权统治集团开始把西方科技与新式工业引入中国,开创了近代第一轮求强求富的洋务运动,同时他们还提出了为政要先利民的主张,主张政府应更多关注经济领域。洋务运动以后,以严复为首的早期维新派人士逐步意识到振兴工商业是国家富强之道,立国之本。郑观应提出同列强要“决胜于商战”,马建忠认为“民富,商务为首”,康有为也主张通过发展商业,促进民富,进而推动国强。实业家张謇主张“富民强国之本,实在于工”。

——黄茂兴《100年来中国共产党“国富民强”思想的理论嬗变和实践探索》

材料二 战前(1914年8月)注册的工业公司,共计146个,资本总额41148205元;而自1914年8月至1920年,新注册的公司就有272个,资本额为117434500元。所涉及的行业众多,尤以纺织业和面粉业这两个关系民众衣食的行业发展得最快。

——摘编自《中国年鉴第一回》商务印书馆1924年版

材料三 (北京同仁堂)公私合营后的优势日益突显,职工的积极性也空前高涨,积极进行生产技术创新,设计研发了汽锅、药材粉碎机等生产设备,提高企业生产效率,从前4个小时可以生产出500斤女金丹,现在只需2小时。

边东子《国宝·同仁堂》

材料四 2013年,中国提出共建“一带一路”倡议。“一带一路”(英文名称为The Belt and Road,名称缩写为B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,充分依靠中国与有关国家既有的双边、多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,打造国际合作新平台,增添共同发展新动力。

(1)阅读材料一,概括晚清时期实现“民富”的主张。(2)阅读材料二,指出材料反映的历史现象,并结合所学分析其出现的原因。

(3)阅读材料三,结合所学,简析同仁堂生产效率变化的原因。

(4)阅读材料四,结合所学,概述中国倡议共建“一带一路”的可行性。

材料一 明朝后期人陈邦瞻《宋史纪事本末》有这样一段评论:宇宙风气,其变之大者有三。鸿荒一变而为唐、虞,以至于周,七国为极。再变而为汉,以至于唐,五季为极。宋其三变,而吾未睹其极也。变未极,则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已!

材料二 元代后期,纸币贬值,以致崩溃,所以明初又恢复了铜钱流通。明代从英宗正统时(1436年)弛用银之禁之后,便出现了“朝野率皆用银,其小者乃用钱,钞不行”的现象。及至嘉靖初(1522年)则“钞久不行,钱已大壅,益专用银矣”。明代后期,不但大宗交易用银,而且连小买卖也用碎银了。至清代则所谓“银与钱相为表里,以钱辅银,亦以银权钱,二者不容畸重”。……白银作为货币,具有不变质、易分割、价值高等优点,其货币化本是商品经济发展的产物,反过来又进一步推动了经济的发展。

——钱涛《中国古代经济史》

材料三 美洲在17世纪和18世纪分别生产了3.7万吨和7.5万吨白银,各有2.7万吨和5.4万吨运到欧洲,两个世纪合计8.1万吨。其中,大约一半(万吨)又转手到亚洲,其中17世纪为1.3万吨,18世纪为2.6万吨,这些白银最终主要流入中国。另外,有3千吨到1万吨,甚至高达2.5万吨白银是从美洲直接通过太平洋运到亚洲,而这些白银的大多数也最终流入中国。此外,日本至少生产了9千吨白银,也被中国吸收……这些加起来,中国获得了大约6万吨白银,大概占世界有记录的白银产量的一半。

——贡德·弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》

材料四 清初茶叶均由西客经营,由江西转运河南家再销关外。西客者山西商人也,每家资本约二三十万至百万,货物往还络绎不绝。

——杜君立《新食货志》

材料五 以棉纺织业为主的松江朱泾镇、以丝织业为主的苏州盛泽镇。到清朝前期,四所规模巨大的专业性市镇——广东佛山镇、江西景德镇、湖北汉口镇、河南朱仙镇合称“天下四大镇”,俨然已成为新兴的城市。

——周刘波《中外历史纲要史学导读》

材料六 东部地区以其某种优势在这种不平衡中崛起,以快于其他地区的速度发展着商品经济,并与公开或走私的海外贸易构成了互动,促使了东部地区的经济观念同步变化,导致了社会新的变迁。拥有足以影响社会的经济实力和阶层力量的工商市民的精神欲求不仅萌发、膨胀,而且不断地解放出来,文学艺术成为这种欲求的消费品。于是,小说、戏曲等通俗文学以前所未有的条件得以迅速发展起来,成为时代的主体文学。

——陈东有《人欲的解放:明清社会经济变迁与大众审美》

(1)阅读材料一、概括陈邦瞻的观点,并以所学史实证明陈邦瞻的观点。(2)阅读材料二、三,概括明清时期货币出现了什么变化,并结合所学分析变化的原因。

(3)阅读材料四、五、六,分析明清时期货币变化所产生的影响。

材料一 秦始皇三十三年(公元前214年),“发诸尝逋(bū)亡人(逃离原有户籍而出外游食之民)、赘婿、贾人……以逋遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派遣蒙恬率兵三十万北逐戎狄。

——摘自司马迁《史记·秦始皇本纪》

(汉元帝竟宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。

——摘自司马光《资治通鉴·卷二十九》

材料二 南朝梁武帝派大臣陈庆之出使北魏,他在宴会上大言不惭:“魏朝甚盛,犹曰五胡。正朔相承,当在江左”,言词中充满对北魏的蔑视,自以为长江以南才是“正朔”的所在。但是当他亲眼目睹洛阳旧貌换新颜,一派欣欣向荣的景象,回到梁朝后观点大变:“昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜”,承认南朝自愧不如。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

材料三 孝文帝不加扬弃的全盘汉化,也为北魏后期的统治埋下了无穷的隐患,特别是孝文帝大定姓族,移植门阀士族制度,在经济利益上一味向鲜卑贵族让步,这对尚无文化积淀可言的鲜卑贵族来说,无疑是给了他们滋生腐化的肥沃土壤。凡此种种,消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。

——摘编自郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡——北魏孝文帝改革的经验与教训》

材料四 隋唐与魏晋南北朝时期民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——摘编自周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)阅读材料一、概括秦汉时期处理民族关系的主要方式。(2)阅读材料二、指出陈庆之在出使前后对北魏的看法有何变化,结合时代背景说明北魏社会变化的主要原因。

(3)材料三的观点与材料二有什么差异?你是否同意材料三的说法,简要说明理由。

(4)阅读材料四并结合所学,列举隋唐时期加强与周边各族交融的举措。

宋教仁遇刺事件发生于1913年3月20日,奉袁世凯电召北上的宋教仁在上海北站检票口突遭枪击,22日凌晨不治身亡,待真相大白于天下,幕后黑手竟然是袁世凯身边的亲信。当时围绕“宋教仁案”,社会舆论呈现出了多种不同角度的报道:

材料一 是日之殡仪中,军队之多,为从前所未有;而送殡者之哀戚,又为上海所未见也……反对党之加害宋先生者,正以加害民国,自此南北统一之希望,益陷于渺茫之境者……倘后来之政治家有纯粹而健全者,亦以几粒子弹了之,是民国将无政治家,即有政治家亦畏尾而不敢出,国家前途尚堪设想乎?

——摘编自1913年《民立报》(注:1910年宋教仁等创办于上海)

材料二 《申报》的广告版面这几日一直为新新舞台的《宋教仁遇害》所占据,记者记录“途之为塞,七时余已人满为患,后至者尚络绎不绝。以座无缝地,俱环立而观。”……在《呜呼宋教仁》的广告词中表示:“因昨日出版后,本埠订购者已达两万铁以上,确有印刷不暇之憾”。

——摘编自1913年《申报》

材料三“吾辈为政治方面计,不惜委由求全,许以法律保计,职分当然却无偏私之见。”……“大总统电饬江苏都督、民政长、上海交涉使、县知事、沪宁铁路总办重悬贯格,限期严拿凶犯外,合行慰问。”

——摘编自1913年《临时大总统慰令政府公报》

(1)阅读上述材料,归纳关于“宋教仁案”不同报道的叙述主体。

(2)阅读上述材料,评析关于“宋教仁案”的多重文本叙述。要求:提取信息充分,史论结合,逻辑清晰,结构完整。