材料一 明朝后期人陈邦瞻《宋史纪事本末》有这样一段评论:宇宙风气,其变之大者有三。鸿荒一变而为唐、虞,以至于周,七国为极。再变而为汉,以至于唐,五季为极。宋其三变,而吾未睹其极也。变未极,则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已!

材料二 元代后期,纸币贬值,以致崩溃,所以明初又恢复了铜钱流通。明代从英宗正统时(1436年)弛用银之禁之后,便出现了“朝野率皆用银,其小者乃用钱,钞不行”的现象。及至嘉靖初(1522年)则“钞久不行,钱已大壅,益专用银矣”。明代后期,不但大宗交易用银,而且连小买卖也用碎银了。至清代则所谓“银与钱相为表里,以钱辅银,亦以银权钱,二者不容畸重”。……白银作为货币,具有不变质、易分割、价值高等优点,其货币化本是商品经济发展的产物,反过来又进一步推动了经济的发展。

——钱涛《中国古代经济史》

材料三 美洲在17世纪和18世纪分别生产了3.7万吨和7.5万吨白银,各有2.7万吨和5.4万吨运到欧洲,两个世纪合计8.1万吨。其中,大约一半(万吨)又转手到亚洲,其中17世纪为1.3万吨,18世纪为2.6万吨,这些白银最终主要流入中国。另外,有3千吨到1万吨,甚至高达2.5万吨白银是从美洲直接通过太平洋运到亚洲,而这些白银的大多数也最终流入中国。此外,日本至少生产了9千吨白银,也被中国吸收……这些加起来,中国获得了大约6万吨白银,大概占世界有记录的白银产量的一半。

——贡德·弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》

材料四 清初茶叶均由西客经营,由江西转运河南家再销关外。西客者山西商人也,每家资本约二三十万至百万,货物往还络绎不绝。

——杜君立《新食货志》

材料五 以棉纺织业为主的松江朱泾镇、以丝织业为主的苏州盛泽镇。到清朝前期,四所规模巨大的专业性市镇——广东佛山镇、江西景德镇、湖北汉口镇、河南朱仙镇合称“天下四大镇”,俨然已成为新兴的城市。

——周刘波《中外历史纲要史学导读》

材料六 东部地区以其某种优势在这种不平衡中崛起,以快于其他地区的速度发展着商品经济,并与公开或走私的海外贸易构成了互动,促使了东部地区的经济观念同步变化,导致了社会新的变迁。拥有足以影响社会的经济实力和阶层力量的工商市民的精神欲求不仅萌发、膨胀,而且不断地解放出来,文学艺术成为这种欲求的消费品。于是,小说、戏曲等通俗文学以前所未有的条件得以迅速发展起来,成为时代的主体文学。

——陈东有《人欲的解放:明清社会经济变迁与大众审美》

(1)阅读材料一、概括陈邦瞻的观点,并以所学史实证明陈邦瞻的观点。(2)阅读材料二、三,概括明清时期货币出现了什么变化,并结合所学分析变化的原因。

(3)阅读材料四、五、六,分析明清时期货币变化所产生的影响。

材料一 秦始皇三十三年(公元前214年),“发诸尝逋(bū)亡人(逃离原有户籍而出外游食之民)、赘婿、贾人……以逋遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派遣蒙恬率兵三十万北逐戎狄。

——摘自司马迁《史记·秦始皇本纪》

(汉元帝竟宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。

——摘自司马光《资治通鉴·卷二十九》

材料二 南朝梁武帝派大臣陈庆之出使北魏,他在宴会上大言不惭:“魏朝甚盛,犹曰五胡。正朔相承,当在江左”,言词中充满对北魏的蔑视,自以为长江以南才是“正朔”的所在。但是当他亲眼目睹洛阳旧貌换新颜,一派欣欣向荣的景象,回到梁朝后观点大变:“昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜”,承认南朝自愧不如。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

材料三 孝文帝不加扬弃的全盘汉化,也为北魏后期的统治埋下了无穷的隐患,特别是孝文帝大定姓族,移植门阀士族制度,在经济利益上一味向鲜卑贵族让步,这对尚无文化积淀可言的鲜卑贵族来说,无疑是给了他们滋生腐化的肥沃土壤。凡此种种,消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。

——摘编自郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡——北魏孝文帝改革的经验与教训》

材料四 隋唐与魏晋南北朝时期民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——摘编自周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)阅读材料一、概括秦汉时期处理民族关系的主要方式。(2)阅读材料二、指出陈庆之在出使前后对北魏的看法有何变化,结合时代背景说明北魏社会变化的主要原因。

(3)材料三的观点与材料二有什么差异?你是否同意材料三的说法,简要说明理由。

(4)阅读材料四并结合所学,列举隋唐时期加强与周边各族交融的举措。

宋教仁遇刺事件发生于1913年3月20日,奉袁世凯电召北上的宋教仁在上海北站检票口突遭枪击,22日凌晨不治身亡,待真相大白于天下,幕后黑手竟然是袁世凯身边的亲信。当时围绕“宋教仁案”,社会舆论呈现出了多种不同角度的报道:

材料一 是日之殡仪中,军队之多,为从前所未有;而送殡者之哀戚,又为上海所未见也……反对党之加害宋先生者,正以加害民国,自此南北统一之希望,益陷于渺茫之境者……倘后来之政治家有纯粹而健全者,亦以几粒子弹了之,是民国将无政治家,即有政治家亦畏尾而不敢出,国家前途尚堪设想乎?

——摘编自1913年《民立报》(注:1910年宋教仁等创办于上海)

材料二 《申报》的广告版面这几日一直为新新舞台的《宋教仁遇害》所占据,记者记录“途之为塞,七时余已人满为患,后至者尚络绎不绝。以座无缝地,俱环立而观。”……在《呜呼宋教仁》的广告词中表示:“因昨日出版后,本埠订购者已达两万铁以上,确有印刷不暇之憾”。

——摘编自1913年《申报》

材料三“吾辈为政治方面计,不惜委由求全,许以法律保计,职分当然却无偏私之见。”……“大总统电饬江苏都督、民政长、上海交涉使、县知事、沪宁铁路总办重悬贯格,限期严拿凶犯外,合行慰问。”

——摘编自1913年《临时大总统慰令政府公报》

(1)阅读上述材料,归纳关于“宋教仁案”不同报道的叙述主体。

(2)阅读上述材料,评析关于“宋教仁案”的多重文本叙述。要求:提取信息充分,史论结合,逻辑清晰,结构完整。

材料一 欧战使许多西人对自己的文化丧失信心,他们痛定思痛,对遥远静秘而又陌生的东方文化油然生羡慕之情,故战后的欧洲出现了“崇拜亚洲之狂热”,中国文化也在欧洲大行其道,孔子、老子被许多人奉为宗师,其中仅《道德经》的译本战后的德国就出版了8种。此外,专门研究中国学问的各种团体,也在各地建立起来。

——郑师渠《论欧战后中国社会文化思潮的变动》

材料二 一战唤醒了东方,觉醒不仅表现为民族民主运动的高涨,还表现为文化民族主义(维护或重建本民族文化)的突显。

——《列宁选集》

材料三 东西文明互有短长……东洋文明与西洋文明,实为世界进步之二大机轴,像车之两轮,鸟之双翼一样,不可缺一,两种文明,必须时时调和,时时融会,实现东方“静的文明”与西方“动的文明”调和,以创造一种新的文明。

——1919年李大钊《东西文明根本之异点》

(1)阅读材料一,概括第一次世界大战后欧洲出现了怎样的文化现象?(2)阅读材料二、三,结合两次世界大战之间的中外历史解释列宁的观点。(中外历史各举一例)

材料一 吉登斯教授把英国民族国家形成之前的国家称为“传统国家”,认为这是一个本质上具有裂变性的社会。传统国家政治中心的行政控制能力有限,以数政治机构中的成员并不进行现代意义上的“统治”,尤为显著的是传统国家只有边陲而无边界。本质上,中世纪的国家根本没有民族国家所具有的重要要素——主权。

——岳蓉《英国民族国家的形成研究述评》

材料二 英国大事记

13世纪,以伦敦方言为基础形成的英语就出现在英国官方文件中,英语开始成为英国人广泛使用的语言。

1215年,英国通过《大宪章》

1337年,英国和法国之间爆发了百年战争。

1534年,英国国王亨利入世授意议会通过《至尊法案》

1640年,英国资产阶级革命爆发

1648年,签署《威斯特伐利亚和约》

1687年,牛顿发现万有引力定律

1765年,开始工业革命

19世纪初,英国空想社会主义流行

1854年,提出了《关于建立常任文官制度的报告》

——摘编自统编历史教材

(1)阅读材料一,并结合所学,归纳英国“传统国家”与“民族国家”的差异。

(2)阅读材料二,从中选取三个典型事件分析其与英国民族国家形成的关系。

材料一 人类的历史虽然已有三四百万年,但人类的文明史却仅有五六千年。人类从野蛮步入文明是一个最具有划时代意义的关键一步,……文明首先在自然条件优越、适合农业生产的亚非大河流域产生。这就是西亚、埃及、印度和中国的古代东方文明,随后在地中海区域又出现了一种带有鲜明海洋性质的古代西方文明,这就是古希腊、古罗马文明。

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学家中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家,欧洲语言中的大多数星宿的名称都来源于阿拉伯语。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲各种文字,欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的“大跃进”,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——改编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人对哲学和科学的贡献》

材料三 拜占庭帝国则陶醉于已有的辉煌成就。在以后的时代里,它无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态持续了若干世纪之后,拜占庭文明终于被历史的大潮所淘汰。

——朱寰《世界中古史》

(1)根据材料一指出,古代东西方文明分别诞生于怎样的自然环境中?

(2)根据材料二,指出阿拉伯对欧洲社会的影响。概括阿拉伯人在东西方文明交流中所起的作用。

(3)材料三中的拜占庭帝国是如何灭亡的?

(4)综合以上三则材料,你得到怎样的历史启示?

材料一 文献综述是在对文献进行阅读、选择、比较、分类、分析和综合的基础上,研究者用自己的语言对某一问题的研究状况进行综合叙述的研究成果。文献综述的前提是选题的确定,选题要注重前沿性和科学性,搜集整理文献时要注意文献与选题的关联度。文献综述的目的是总结前人的研究成果和工作,通过了解目前的研究水平,分析其中存在的不足,寻求新的研究突破点和研究的意义。

——摘编自王俊芳《撰写文献综述的基本要求》等

材料二 某历史问题的相关研究成果

| 序号 | 时间 | 成果 |

| ① | 1984年 | 《近代北京市政建设史料》 |

| ② | 1984年 | 《北京历史纪年》 |

| ③ | 1985年 | 《北京古今十讲》 |

| ④ | 1990年 | 《北京历史纲要》 |

| ⑤ | 1991年 | 《定陵考古发掘报告》 |

| ⑥ | 1994年 | 《北京通史》 |

| ⑦ | 1994年 | 《北京建制沿革》 |

| ⑧ | 1994年 | 《北京名园趣谈》 |

| ⑨ | 1996年 | 《老北京天桥的平民文化》 |

| ⑩ | 1997年 | 《北京历代城坊、宫殿、苑囿》 |

| ⑪ | 1997年 | 《北京城市生活史》 |

| ⑫ | 1997年 | 《北京历史自然灾害研究》 |

| ⑬ | 2000年 | 《北京古代交通》 |

| ⑭ | 2006年 | 《北京历史文化保护区研究》 |

| ⑮ | 2007年 | 《北京近千年生态环境变迁研究》 |

| ⑯ | 2011年 | 《北京商业史》 |

| ⑰ | 2012年 | 《北京房山世界地质公园地质遗迹综合考察研究》 |

| ⑱ | 2020年 | 《填补北京史空白的上宅文化遗址》 |

| ⑲ | 2022年 | 《北京原点——琉璃河遗址的保护探索》 |

(1)阅读材料一,概括撰写文献综述的基本要点。

(2)阅读材料二,为这一历史问题撰写一个文献综述。要:研究主题明确,涵盖基本要点,逻辑清晰。

材料一 “普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,这种基于“天下共主”理念的中央王朝,以四夷为外服,以“朝贡”为理想,构建了一种“华夷秩序”。一些周边国家向明清朝廷“纳贡称臣”,接受明清皇帝的册封,但宗主国不干涉藩属国内政,且这种关系不是通过武力形成的。这些藩属国一旦遭受外敌入侵,中央王朝会出兵援助;而他们前来进贡时,本朝皇帝会给予高出贡品数倍的重礼,以示恩惠。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》等

材料二 1648年订立的《威斯特伐利亚和约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系,且确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则。这一体系改变了中世纪的帝国观念,代之以主权平等的观念。然而,西方各国在国际法应用中实行双重标准,为了谋取利益经常违反国际法,在殖民主义和资本主义的驱动下,它又成了向外扩张的“世界国家秩序”。

——摘编自李育民《条约制度的建立及其影响》等

材料三 伴随着法国大革命,民族主义得到了进一步的加强,而拿破仑战争亦加速了自由、平等的思想传播,推动了1815年第二次国际秩序的变革。各国之间签订了许多国际公约,制定了一系列战争法规,试图和平解决国际争端。但这一秩序没有常设机构,在发生国际危机时任何成员国均可召集并主持召开相应的会议。

——摘编自陈安迪《四大国际体系转型成因及特征探究》等

(1)阅读材料一、二,比较中西方外交体系的不同特点。

(2)阅读材料三,并结合所学,评析“第二次国际秩序的变革”。

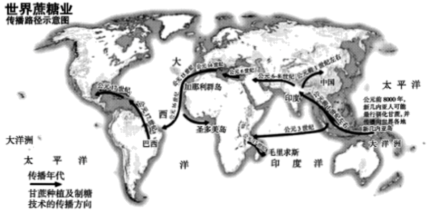

材料一 世界蔗糖业传播路径示意图

材料二 葡萄牙的巴西殖民地是早期近代世界上最大的蔗糖生产者,1625年,葡萄牙几乎为整个欧洲供应来自巴西的蔗糖。据现代学者估算,来自巴西的各种蔗糖到里斯本后,价值增加2.5倍到4倍。但甘蔗是一种非常耗费地力的作物,一块土地种植甘蔗15年左右,其肥力就开始下降,所以葡萄牙殖民者强迫黑奴不断砍伐森林,开辟新的种植园,但在1808年以前,巴西进出口贸易完全由葡萄牙垄断,种植园主并不与世界市场发生直接联系⋯1635年法国控制马提尼克岛后,殖民者开辟甘蔗种植园,到19世纪30年代,该岛屿3/4的森林都毁灭了。因为森林砍伐剥夺了许多动物栖息森林的天然习惯,过度的砍伐森林导致数百种动植物灭绝。

——摘编自施诚《早期近代世界文明互动的表现》等

(1)观察世界蔗糖业传播路径示意图,按时间顺序描述蔗糖的洲际传播路径(写出大洲即可)。

(2)阅读材料二,分析蔗糖的生产与贸易对世界历史的影响。

材料一:

早在远古时期,中国便有南稻北粟的农业种植格局。中国五大粮食作物中的小麦、玉米、马铃薯、甘薯四种来自国外,五大油料作物中的花生、芝麻、向日葵三种来自国外,古代中国最重要的纺织原料棉花也来自国外。

(1)阅读材料一,概括古代中国农业起源的特点。

材料二:

明期中后期,许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资金。例如,微州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,又只能算是中等规模的商人。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

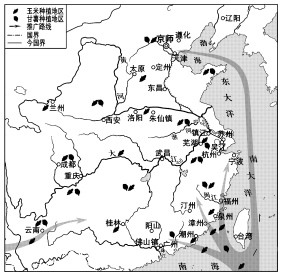

材料三:清前期玉米甘薯推广图

(2)阅读材料二、三并结合所学,概括明清时期商品经济发展的表现。

材料四:

明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人,西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——卜宪群《简明中国历史读本》

(3)依据材料四并结合所学,说明海外白银流入中国的主要背景。

材料五:

纵观国际经贸发展史,深刻验证了“相通则共进,相闭则各退”的规律。各国削减壁垒、扩大开放,国际经贸就能打通血脉;如果以邻为壑、孤立封闭,国际经贸就会气滞血瘀,世界经济也难以健康发展。

——习近平《共建创新包容的开放型世界经济——在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲》

(4)综合以上材料,结合所学谈谈你对“相通则共进,相闭则各退”观点的认识。