材料一 1620〜1780年英属北美殖民地的人口(估算:)(单位:人)

| 项目/年份 | 1620 | 1680 | 1720 | 1750 | 1770 | 1780 |

| 白人 | 2,282 | 144,536 | 397,346 | 934,340 | 1,688,254 | 2,204,949 |

| 黑人 | 20 | 6,971 | 68,839 | 236,420 | 459,822 | 575,420 |

| 总数 | 2,302 | 151,507 | 466,185 | 1,170,760 | 2,148,076 | 2,780,369 |

——据美国商业部国情调查局《美国历史统计:殖民地时期至1970年》

材料二 自17世纪初开始,欧洲移民和非洲裔强制移民源源不绝地到来,并在这里扎根生息,使北美变成一个多种族社会。与此同时,土著印第安人却急剧减少,这和白人对其生存环境的破坏以及天花、麻疹等流行性疾病的传播有密切的关系。英国政府鼓励有技术的外国人到英属美洲定居。移居各殖民地的非英格兰移民,均能取得合法身份。1740年英国议会专门制定了殖民地外国移民的入籍法。到18世纪,大量德意志人、爱尔兰人、苏格兰人、苏爱人、法国人和意天利人纷纷到来,与原来的英裔、荷裔、瑞典裔和芬兰裔居民—起,构成—幅五彩缤纷的族裔风情图冷从人种学和民族学的角度看,众多族裔居民之间的通婚混血,遥就了一个不同于欧洲任何单—民族的新人种——“美利坚人”,但掏成“美利坚人”的主体仍然是英格兰裔居民。英裔居民具有强烈的种族意识,对印第安人进行持续的文化征服,对黑人则实行严厉的歧视和奴役,少数种族和族裔始终处于北美社会的边缘。英裔居民基于对人种、文化和宗教差异的理解,逐渐使种族观念演化为种族主义,为种族歧视的合理性制造了依据;而种族歧视的强化,又使种族主义更_多地进入北美居民文化心理的深层结构之中。

——据李剑铭《美国殖民地时期的人口变动及其意义》

(1)根据材料一,概括1620-1780年间英属北美殖民地的人口变化趋势并分析其成因。

(2)根据材料二,概括“美利坚人”形成过程中呈现出的特点,结合所学知识说明这一“新人种”形成产生的历史影响。

材料一 12世纪80年代,源赖朝建立镰仓幕府。镰仓幕府模仿血缘、家族结成的主从关系被称为御家人制度。这种主从关系不只是双方的权利义务关系,也是建立在相互信任和道义之上的,并与祖辈以来的同族观念、血缘观念等相结合。室町时代将军与守护大名并没有建立主从关系,他们只是一种联盟的关系,而真正结成主从关系的则是各守护大名及武士团内部的武士。这些武士团与室町幕府建立的只能是一种间接的主从关系。德川主从关系比镰仓和室町主从关系更为牢固,武士以绝对的忠诚换取物质生活资料,以保证其子孙后代的武士身份与地位;其所获得的生活资料是俸米,这种“俸米制”则进一步强化了德川时代的主从关系。

——摘编自田红、李捷濒《论日本幕府时代主从关系与西欧封君封臣制》

材料二 日本主从关系和西欧的封君封臣关系,均是以土地(采邑)为纽带而结合的契约关系,双方都必须履行一定的权利和义务,可以说利益是这个关系结合的纽带,一旦利益消失,这种关系将不复存在,这是两者之间的相似性。但是两者发展的结局却是完全不同的,主从关系最后演变为日本的武士道,对日本的发展是一把双刃剑。封君封臣关系最后朝着法律方面发展,强调的是一种自由、平等的权利和义务的交换。

——摘编自田红、李捷濒《论日本幕府时代主从关系与西欧封君封臣制》

(1)根据材料一和所学知识,概括日本三代幕府主从关系的各自特征,并分析其变化趋势。

(2)根据材料二和所学知识,归纳日本主从关系和西欧封君封臣关系的相似之处,(照抄材料不得分)并从宏观视角分析造成不同结局的原因。

材料一

图一秦疆域图 |  图二汉朝 |

图三元朝 |

(1)读图一,秦朝是怎样加强对地方的管辖的?这一管理制度有何特点?

(2)读图二,西汉初年地方行政设置与秦朝的主要区别是什么?导致了什么问题?

(3)读图三,元朝在地方管理上实行了什么制度?这种地方管理体制的实施有何意义?

材料二 以下三幅图片是中国三个朝代的中央机构示意图,读后请回答:

(4)图四反映的政治制度的核心特点是什么?与图四相比,图五反映的政治制度有何重大变化?这一制度的实行有什么意义?

(5)与图五相比,图六反映的政治制度有何变化?

(6)综合材料一和材料二,概括中国古代政治制度的发展趋势。

从1840年鸦片战争开始,西方列强用大炮打开中国大门,后来又发动了一系列侵略战争,对中国社会产生极大的影响。

请回答:

(1)依据上述四幅地图,写出每次战争使中国社会产生重大变化的具体表现,并分析导致这些变化的共同原因。

图一:________

图二:________

图三:________

图四:________

原因:________

(2)从以上战争中,归纳指出列强在侵华过程中呈现出哪些趋势?

(3)这些趋势对中国产生了什么影响?

材料一 曹操在《收田租令》开篇即强调:“有国有家者,不患寡而患不均。”他将税负是否均平的问题提升到了治国强兵的高度,因此,他明确规定赋税的承租者不仅是“编户齐民”,一般的豪强地主也要按照土地顷亩和户口分别缴纳田租户调。曹操还主张减轻关市之征,下令“除池御之禁,轻关津之税,皆复十一”。在曹操统治下,很少出现汉代那样的今天“调马”,明天“调赋税钱”,后天又“调謙素”,无休止的烦杂,使百姓摆脱了杂税横生之苦。曹操还主张加强赋税的征收管理,规定除田租户调正额之外,“各地官吏不得擅兴发”;“国守相明检察之;遣使者循行郡国,有违理剖可暴虐者,举其罪。”

——摘编自杜林洪《论曹魏时期的财税治理及对当代的启示

材料二 一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,官为佥募(征收),力差,量为增减;银差,加以增耗。凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物悉并为一条,折办于官,故谓之一条鞭。

——《明史食货志》

材料三 唐朝至清朝赋役制度的基本演变情况。

| 唐朝 | 租庸调制 | 以“人丁为本”的赋税制度,租即田租,均田制上的成年男子每年向国家交纳一定数量谷物;调即人头税,交纳帛或布;以绢或布代替徭役为“庸”。 |

| 两税法 | “惟以资产为宗,不以丁身为本”,按田亩征收地税,按人丁、资产征收户税,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。取消租庸调和一切杂税、杂役。分夏、秋两季征收。 | |

| 宋朝 | 募役法 | 王安石变法时推行,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役。 |

| 明朝 | 一条鞭法 | 将原来的田赋、徭役、杂税等“并为一条”;折成银两,分摊到田亩上;按人丁和田亩多寡来分担。政府需要的役,由政府从税银中拿出一部分统一雇人。 |

| 清朝 | 摊丁入亩 | 把丁税平均摊入田亩之中,征收统一的赋税,又陆续将其他赋役也合并到田赋银中征收,地丁银成为主要财政收入,存在了约2000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身控制进一步减弱。 |

(1)根据材料一并结合所学知识,概括曹魏赋税改革秉持的思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“一条鞭法”的内容,并分析其意义。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代赋役制度的演变趋势。

材料一 亚欧大陆游牧世界和农耕世界的矛盾,爆发为暴力的形式。自古代起,直到公元十三、十四世纪,我认为,可以总括为游牧部族向农耕世界三次冲击的浪潮。……第二次冲击后约四、五个世纪,到了十三世纪,又爆发了第三次游牧世界对农耕世界的冲击。这是最后一次、也是范围最广的冲击。发动这次冲击的主要是蒙古人,投入冲击成为主力的还有大量的突厥人。冲击的范围包括东亚、中亚、南亚、西亚、东欧和中欧。在第一、第二次冲击中作为主力的印欧人和闪人已经变成了受冲击的客体,成为农耕世界的防御者。……游牧世界对农耕世界的冲击,为历史之发展为世界史带来了不少的影响。

——摘编自吴于廑《世界历史上的游牧世界与农耕世界》

材料二 据1790年美国第一次人口统计,当时来自欧洲的移民结构为:英格兰人占60.14%,苏格兰人占8.1%,爱尔兰人占9.5%,德意志人占8.6%,荷兰人占3.1%,法国人占2.3%,瑞典人占0.7%,西班牙人占0.8%。

1901—1920年,移民人口中,来自欧洲的占85%,来自亚洲的和来自拉丁美洲的均占4%。1961—1970年,移民人口中,来自欧洲的占33%,来自亚洲的占13%,来自拉丁美洲的占39%。1981—1990年,移民人口中,来自欧洲的占10%,来自亚洲的占38%,来自拉丁美洲的占47%。

——摘编自余志森《美国多元文化研究》

(1)根据材料一、结合所学,概括指出古代游牧部族向农耕世界三次冲击的史实。以游牧世界第三次冲击为例,扼要说明其“为历史之发展为世界史带来了不少的影响”。(2)根据材料二、概括二战后美国主要移民来源和移民结构的变化趋势。有人说,美国是各民族“大熔炉”;也有人说,美国是各民族“大拼盘”。结合所学,请你从文化认同的视角谈谈看法。

材料一:近代以来全球国际人口迁移

| 时间 | 1500~1850年 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 | 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 | 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985~1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二:中国的海外移民历史悠久,大致从1567~1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801~1850年中国海外移民数达32万人。近代中国海外移民的总数为1500万人左右,其中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862~1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮。到2008年,移民人数达1000万以上,主要集中于发达国家。

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因。

二战后人才的跨国流动

第二次世界大战结束后,跨国人口流动日益活跃,其范围逐渐覆盖了全球五大洲。在长达半个世纪的波澜壮阔的人口流动中,世界各国特别是发达国家掀起了一场没有硝烟的争夺科技人才的战争。其中,美国一马当先,从20世纪三四十年代就开始积极网络外国人才,到20世纪末,吸引外来人才成为美国移民政策的主要目标之一。

据联合国统计,全球跨国迁移的人口从1965年的7500万增至1990年的1.2亿,到2007年,约有2亿人口生活于出生国之外,占全球人口的3%。值得注意的是,在当代永久性改变住址的跨国移民中,多数流向欧美发达国家并对其人口增长影响甚大。

——摘编自梁茂信《二战后专业技术人才跨国迁移的趋势分析》

具有学士学位及其以上学历的移民占圭亚那移民中的76.9%、牙买加移民中的72.6%、几内亚比绍移民中的70.3%、海地移民中的68%、莫桑比克移民中的52.3%、尼日尔移民中的57%、印度移民中的54%、埃及移民中的53%、马来西亚移民中的53%、赞比亚移民中的51%、南非移民中的51%。

——摘编自梁茂信《美国移民史新论》

(1)根据以上材料,概括二战后人才跨国流动的特点。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对二战后人才跨国流动的认识。

材料一

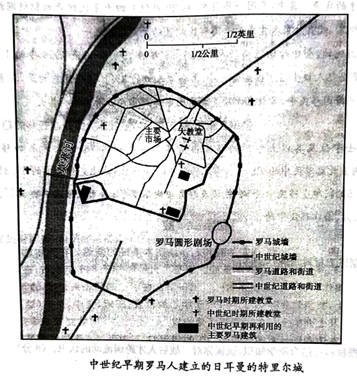

——据[美]丹尼斯·舍尔曼《西方文明史读本》

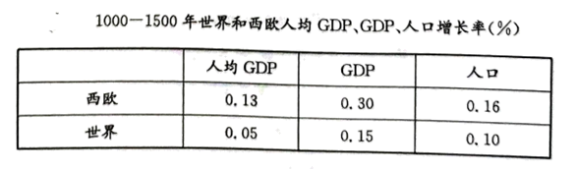

材料二

材料三

(1)据材料一,指出中世纪早期特里尔城的特点并说明其成因。

(2)根据材料二、三,概括中世纪后期西欧社会发展的主要趋势,并结合所学知识分析其历史意义。

材料一 飞天作为佛教造型艺术经由丝绸之路随佛教传播,在约公元一世纪时传入中国。北凉时期敦煌的飞天造型展现出立体、写实的犍陀罗风格,其人物造型简单而古拙、衣物纹褶厚重粗狂,更多的是作为展现和丰富佛经内容的形象出现在敦煌壁画中。唐前期的飞天形象由神灵转变为面容柔和、身姿婀娜的宫娥舞女,线描勾勒细致,设色大胆鲜艳华丽,生动反映出中原人物工笔画发展的轨迹。其造型服饰也都反映了当时的社会风貌和流行原色,脸型也转为中原的面孔,身上所披的飘带环绕,撑起婀娜的身躯,颇有吴道子“吴带当风"的审美意蕴。

图1 北凉飞天敦煌莫高窟27窟 图2 初唐笙筷飞天莫高窟329窟

——赵楠、邢若男《由物性至符号:敦煌壁画飞天乐舞历史嬗变中的文化交流与认同》

材料二 在面对西方事务的时候,古代中国人的态度最初多以本能地排斥拒绝为主, 至明末清初开始尝试接受,最后到清末民初甚至出现全盘西化的思潮。1840年以后的西学东渐、师夷长技以制夷等思潮和行为表面看似中国文化自觉自醒的体现,实则出于西强东弱的无奈。西学东渐在中国人心目中的变化,是以文学、艺术、政治学、经济学,医药学,天文学、物理学、应用科技等学术专业为载体而引起的。它们给中国文化界、思想界注入了新的活力,从根本上震撼了中国文化。

——王颖《西学东渐与中西文化交融》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明敦煌壁画的史料价值。(2)根据材料二并结合所学知识,简析与古代相比,中国近代西学东渐的变化趋势和影响。