一、战争的背景

材料一 1793年,英国使臣马戛尔尼觐见中国乾隆皇帝,以下是期间英国的礼单和中国的回礼单。

礼单一(部分):天文仪器有天体运行仪、地球仪、望远镜、气候架等,工业品有棉织品、钢铁制品,军事装备有毛瑟枪、装备有110门火炮的巨型战舰模型等。

礼单二(部分):珐琅、珍宝、玉器、漆器、花缎、画册、鼻烟壶、扇、签,普洱茶48团,茶膏9匣和各色食品等。

——据《1793乾隆英使觐见记》等材料整理

二、历史的转折

材料二 结合所学知识不平等条约的相关知识完成下表。

| 条约名称 | 签约时间 | 签约背景(战争) | 历史意义 |

| 《南京条约》 | |||

| 《马关条约》 | |||

| 《辛丑条约》 |

材料三 大陆政策是日本自明治维新后,“不甘处岛国之境”,立足于用战争手段侵略和吞并中国、朝鲜等周边大陆国家的对外扩张政策,是日本近代军国主义的主要特征和表现。该政策于19世纪80年代趋于成熟。

三、历史的反思

材料四 1843年7月31日,美国公使顾盛来到中国,进呈皇帝的礼品有航海地图、地球仪、六轮手枪、步枪、蒸汽战舰及蒸汽挖掘机模型,还有关于构筑要塞、造船、海陆军战术、地质、化学等方面的书籍,但都被清朝官员视为“奇巧淫技”给谢绝了。1860年10月,英法军队闯入圆明园。让英国人十分意外的是,当年马戛尔尼送给乾隆皇帝的那些标志着进步和文明的礼品,都原封未动地堆在那里,上面落满了灰尘。

(1)材料中哪一个是英使进呈中国皇帝的礼单?结合所学知识指出,两张礼单表明18世纪末中、英社会文明进程有何显著不同。

(2)完成材料二的表格。

(3)据材料三和所学知识指出“大陆政策”在19世纪90年代在中国的主要表现。该行为对中国的近代化历程产生了什么影响?

(4)材料四说明了什么问题?这段材料对我们有何警示意义?

材料一

秦简 | 数量(片) | 汉简 | 数量(片) |

湖北云梦睡虎地秦墓M4 | 1155 | 甘肃敦煌汉边塞遗址 | 708 |

甘肃天水放马滩秦墓 | 460 | 内蒙古额济纳汉边塞遗址 | 10100 |

湖北云梦龙岗秦墓M6 | 293 | 新疆罗布泊汉边塞遗址 | 71 |

湖北江陵王家台秦墓 | 800 | 湖南长沙马王堆汉墓M1 | 361 |

四川青州郝家坪秦墓 | 2 | 山东临沂银雀山汉墓M1 | 4942 |

安徽阜阳双古堆汉墓M1 | 6000 | ||

湖南沅陵虎溪山汉墓 | 1000 |

从传世文献和近百年出土的秦汉简牍看,当时“文书行政”空前发达,官文书在制作、收发、办理、保管等各个环节都有严密的制度,其种类和数量都甚为可观,由此成为重要的行政工具,承担着庞大帝国各项事务的管理职能。正如东汉王充所云:“汉所以能制九州者,文书之力也。”秦汉特别是汉代官文书可分为三大类:一是诏、策、敕、玺等皇帝下行文书;二是章、表、奏、议等官吏上行文书;三是一般官府往来文书。此外,秦汉还有各类司法律令,以保证社会各种关系、各项事务的处理有可遵循的标准。

——摘编自郗文倩《秦汉以文书治天下》

材料二 徐谓礼文书是继商周甲骨、秦汉简牍、敦煌经书之后系统规范、真实可信的宋代纸质文书,也是目前中国国内出土的最为系统完整的宋代“官员档案”。

南宋徐谓礼文书共有三部分:“录白告身”“录白敕黄”与“录白印纸”。其中,“录白告身”有两幅,“录白敕黄”一幅。文书的主体是“录白印纸”,共12幅,完整记录了徐谓礼从嘉定十四年(1221年)起至淳祐十二年(1252年)30多年间的仕宦经历。近30年间历官的“印纸”,即徐谓礼一生历官所有的“考核表格”、为亲友所写的各类保状,包括官阶升迁、被委任差遣、治绩考核、帮放请给(发放俸禄)、其母过世时依制丁忧守丧等。

——摘编自金轩《徐谓礼文书背后的南宋》

材料三 宋代朝廷与地方之间有多种沟通途径。朝廷决策,既建立在地方信息基础之上,也依靠地方官员去执行。朝廷信息下达,除政令文书外,重要途径之一是邸报,也就是政府公报。其主要内容包括政治情报,皇帝的诏敕命令、起居言行,中央政府的法令、公报,官员的任命、赏罚,地方、部门与臣僚的章奏文报等。许多地方官员都是通过邸报知晓中央信息。宋代的地方体制,最高层级是作为监察区划的路;下面有州郡和县两个地方行政层级。朝廷、路分、州郡,都会对地方官员的政绩进行考核和监督。考察结果上报至中央,人事部门汇总比对,决定奖惩。

——摘编自李全德《信息与权力:宋代的文书行政》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉文书治国的时代背景及其特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概述宋代徐谓礼文书的史料价值。

(3)根据材料并结合所学知识,说明古代文书行政发展的影响。

材料一 上计,是由下级行政长官向上级定期报告有关统计数字的制度,战国时应运而生,秦汉基本因袭,户口调查始终是关键内容。尽管西汉的户口资料在东汉初年可能已残缺不全,但班固《汉书·地理志》中的西汉平帝元始二年(2年)户口数仍被认为是我国现存最早的全国性人口数据。这项数字包括西汉政权设置郡县、直接统治地区的户口总数:12233062户,59594978口;103个郡或国分列的户口数;长安等5县的户口数;宛县等5县的户口数。由于西汉的赋税对象包括3岁或7岁以上的全部男女人口,因此这项数字还是公认现存历代户口数中最准确的数据之一、

材料二 光绪三十四年(1908年),作为筹备宪政的一项措施,设统计司制定全国人口普查计划, 并向各省发出了详细要求和标准表格, 由新建立起的警察系统执行。两广总督袁树勋要求将此次调查户口“拟酌缓至乡镇巡警编设及识字学塾较多之时再行补办”。广西巡抚在奏折中说:“桂省幅员寥阔, 村落零畸, 兵雙迭经, 流亡未复,调查户数较他省为难。加以民智额愚,人心浮动, 未悉调查宗旨, 将有抽丁增税之疑, 办理稍未得宜, 易致滋生事故。”这次普查匆匆开始、草草了事,但它是中国第一次现代意义上的人口普查。

——均摘编自葛剑雄《中国人口发展史》

材料三 1952年,由于国家政治、经济建设的要求,迫切需要准确的人口数字,因此国家统计局筹备并实施了第一次全国人口普查。在这次普查中,很多妇女第一次有了自己的名字:普查员还配备了农历干支或民国纪年的换算表,虚岁也一律折为周岁。1954年11月,国家统计局发布数据:全国人口总数为601938035人,其中城市人口占13.26%,男性占51.82%,17岁以下的青少年占41.1%。

——摘编自陆新蕾《从筹备到实施: 现代人口普查在中国(1936-1964)》

(1)根据材料一并结合所学知识, 从来源和内容两个方面, 简要说明“2年户口数”的史料价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识, 说明与古代户口调查相比, 晚清全国人口普查的特点, 并简析其“草草了事”的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识, 简析新中国第一次人口普查的意义。

材料一14-16世纪,是近代欧洲民族国家形成的关键时期,下列表格反映了这一时期与之相关的诸多重大历史事件。

| 时间 | 事件 |

| 1431年 | 在英法百年战争中,法兰西民族英雄圣女贞德遇难。 |

| 1492年 | 哥伦布发现美洲新大陆,大西洋贸易从此愈加繁荣,欧洲的生产关系进而发生蜕变。 |

| 1517年 | 马丁·路德发布《九十五条论纲》,揭开了宗教改革的序幕。 |

| 1539年 | 国王弗朗索瓦一世颁布了《维莱科特雷法令》,规定法语为法国行政和法庭所用的官方语言,取代了此前使用的拉丁语。 |

材料二19世纪与20世纪之交,“民族”一词引进后,不久就复合出“中华民族”一词。中华民族作为一个自在的民族实体是几千年的历史过程形成的,作为一个自觉的民族实体,则是在近百年来中国和列强对抗中出现的。

随着中国各民族在反帝反封建斗争中日益自觉地结成整体,中华民族实际上包括各民族的内在联系,越来越被揭示出来。中国共产党将马克思列宁主义与中国革命实践相结合,找到了正确解决中国民族问题的道路,阐明了中国近代社会的主要矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾,必须最广泛地团结各族人民,反抗帝国主义侵略,“对外求中华民族的彻底解放,对内求中国各民族之间的平等”,这样就把中华各民族的根本利益的一致性和不可分割性,完全揭示出来了,并且把中华民族的大联合的必要性升华到了理论和革命纲领的高度。中华人民共和国成立以后,彻底废除了历史遗留下来的民族压迫制度,完美地体现了中华民族的多元一体格局,使中华人民共和国成为56个民族平等、团结、互助友爱、互相支援、共同发展的民族大家庭。

——摘编自费孝通《中华民族多元一体格局》

(1)依据材料一并结合所学,归纳14-15世纪影响近代欧洲民族国家形成的因素。

(2)依据材料二,分析“中华民族意识”不断强化的原因;结合所学,评述中国共产党为推动中华民族多元一体发展采取的重大政治举措。

材料 20世纪30年代初期,国共两党基于自身立场,均颁行了自己的劳工政策及相关法律法规,如1932年国民党政府颁布经过修正的《工厂法》和1931年及1933年共产党颁布的《劳动法》,其部分信息见下表。

法律法规 | 最低工资标准 | 工资发放形式 | 工资发放时间 | 加班工资标准 |

《工厂法》 | 以工厂所在地的工人生活状况为依据 | 通用货币 | 定期发放,每月两次 | 延长工作时间应加给平时工资的1/3—2/3 |

《中华苏维埃共和国劳动法》(1931年) | 劳动部门规定的最低工资额 | 现金(不得使用物品) | 每半个月发放一次 | 休息日和节假日,发双薪;额外工作,发双薪;夜间工作,按一定的比率增加工资 |

《中华苏维埃共和国劳动法》(1933年) | 由当地政府依据当地生活水平和职业等级,确定最低工资 | 货币和实物 | 每半个月发放一次;(临时性工作)工作完成时发放,且应在工作时间和工作地点内发放 | 2小时以内,增加50%;2小时以上,增加一倍 |

——摘编自衡芳珍《二十世纪30年代国共两党的工厂法》

(1)根据材料,指出国共两党劳工政策中关于工资规定的异同。(2)根据材料并结合所学知识,简要评析国共两党的劳工政策。

材料一 下表

| 企业名称 | 概况 |

| 江南制造总局(1865年) | 总投入近千万两白银用于购买机器设备等,由美国人负责生产技术。但生产效率低下,其生产的枪炮普遍落后西方二三十年。 |

| 福州船政 局(1866年) | 共聘用外国技术人员有52人之多,其所需的木材皆购自东南亚各国,平均每生产一艘船的成本是购买同样船只费用的两倍以上。 |

| 兰州制呢 局(1880年) | 总监工为德国人,5名技工也来自德国。从德国引进机器设备,但与兰州本地出产的羊毛毛质不匹配,导致效率低下。 |

| 汉阳铁厂 (1890年) | 前后总计耗费千万两之多,从英国购买设备,但与当地煤、铁矿石不匹配。因生产成本高,产品质量不合格,建成之后被迫停产。 |

——据陈佳琪《论洋务企业技术引进的特点及意义》

材料二 新中国成立初期,我国在苏联帮助下建成了一批国营企业,在煤炭、电力、机械等基础产业和支柱产业占据绝对优势。进入 1960年代,我国坚持“自力更生为主、争取外援为辅”的原则,中央政府领导国营企业在20多个基础性和共用性技术领域发起“大会战”,来攻坚克难。 以机械工业为例,中央政府在1961—1969年启动“九大装备”重大任务专项,动员了国务院的10个部委,100多个国营大型工厂,1000多名工程师和超过10000名工人,共设立了100多项重大项目。 到 1969年,该项目建成了9套大型成套设备,包括840类,1400多台复杂、精密的重大机器设备,基本解决了中国在工业机械上对外依赖的问题。

——据王思霓、王彩萍《国有企业提升产业链韧性的历史性成就与规律性认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析洋务企业引进技术的历史背景与特点。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立后我国国有企业在技术引进上的进步之处,并简要评价20世纪60年代国有企业在技术领域的“大会战”。

材料一 中国传统伦理道德经过几千年的演进与发展,形成了多种多样、别具特色的行为规范和价值观念。其中有许多裨益于社会的精华,熠熠闪光。下表是中国传统伦理道德境界举要。

主张 | 人物 |

仁者爱人,推己及人、礼之用,和为贵 | 孔子 |

父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信 | 孟子 |

以修身自强,则名配天地 | 荀子 |

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下 | 戴圣 |

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平 | 张载 |

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐 | 范仲淹 |

人生自古谁无死,留取丹心照汗青 | 文天祥 |

天下兴亡,匹夫有责 | 顾炎武 |

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 中国传统伦理道德有许多精华,也有不少糟粕。不过,无论是精华还是糟粕,只要它在历史上存在过,通行过,就说明它符合那个时代的需求,具有存在的合理性。我们不能以当今的伦理道德去苛求古人,但是我们可以站在现代的瞭望台上去观察、审视、评判古人的道德标准,目的是剔出糟粕,弘扬优秀传统,延续宝贵的中华民族精神。

——摘编自傅永聚、任怀国《中国传统文化精要》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统伦理道德所蕴含的行为规范和价值观念。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国传统伦理道德对社会治理的指导意义。

外交是一个国家综合国力的体现,中国恢复在联合国的合法席位,不仅体现了新中国国际地位的提高,也反映了世界各国的人心向背和时代潮流。

材料一 下表为表决恢复中国在联合国的合法席位时,世界主要资本主义国家投票情况

| 国家投票情况 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |

| 美国 | √ | ||

| 法国 | √ | ||

| 英国 | √ | ||

| 日本 | √ |

——据《联合国数字图书馆》整理

材料二 新中国成立后,中国政府多次致电联合国,严正声明“中华人民共和国中央人民政府是代表全体中国人民的唯一合法政府”,但是20世纪50年代恢复中国在联合国的席位问题一直受到美国的阻挠。中国适时调整对策,把同外国建交和中国在联合国的席位问题紧密联系,出席日内瓦会议等一系列外交活动,提出“和平共处五项原则”,扩大对外交往。不仅在国际舆论中博得普遍赞誉,更是打开了和西方国家扩大接触的局面。随着新中国外交的开展和联合国会员国的增加,赞成恢复中国合法席位的票数逐年增加。美国侵朝战争失败后,加紧制造“两个中国”的阴谋活动,中国在和平解放台湾方针的基础上利用各种场合阐述中共和平解放台湾的政策。中国着眼大局,历时15年,中美双方会谈136次,逐步推动中美两国关系的改善。中国的长期努力,使联合国内支持中国的力量对比逐渐发生变化。1971年第二十六届联大以76票赞成,35票反对,17票弃权的压倒性多数通过“2758”号决议,恢复了新中国在联合国的一切权利,驱逐台湾代表出联合国。新中国22年的斗争取得了最后的胜利。

——摘编自金朝晖《周恩来与中国在联合国合法席位的恢复》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明英法美日对中国恢复在联合国合法席位态度不同的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述中国从1949年至1971年为恢复联合国合法席位所做的努力。

(3)根据材料并结合所学知识,概括影响国家外交成果的因素。

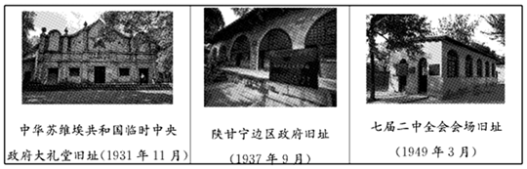

材料一 中国共产党领导新民主主义革命的胜利,使中华民族的历史发生了翻天覆地的变化下表中为新民主主义革命不同时期中国共产党探索革命道路的代表性旧址。

材料二 随着新民主主义革命的胜利和中华人民共和国的成立,中国人民真正站起来了但是,中国共产党和中国人民深知,“没有工业,便没有巩固的国防,便没有人民的福利,便没有国家的富强”。中国既要实现社会主义,也要完成现代化在领导人民进行社会主义和建设的过程中,中国共产党人明确提出了实现现代化的奋斗目标,并且为此进行了艰辛探索。

——据罗平汉《中国共产党与中国现代化》

(1)分别指出材料一中革命旧址所代表的历史时期革命,并说明该时期中国共产党担负的主要革命任务。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出新中国成立初期为实现“社会主义”和“现代化”在经济上进行的实践活动。

材料一 先秦时期,燃料获取逐渐成为困扰人们的难题之一。魏晋南北朝时期贾思勰著《齐民要术》,不少篇章提及采伐薪柴的方法、数量、时间以及薪柴的市场价格。唐宋以降,北方燃料问题愈发突出。宋代发生了木柴、木炭的危机,即传统燃料危机。

——摘编自赵九洲《宋代传统燃料危机问题新论》

材料二 下表为关于宋代燃料危机的不同观点

| 现象 | 分析 | 观点 |

| 现象1:《宋史》等记载,北宋开封有16个年份出现大雪严寒天气,因雪灾导致人畜大量死亡的就有8个年份。 现象2:唐宋以来民众砍伐桑枣,政府屡禁不止。 现象3:汉代生铁含硫量一般在万分之三左右,宋代生铁含硫量却普遍较高。宋代华北定窑与磁州窑名满天下,但宋以后都急剧没落。 | 大雪严寒天气导致人畜大量死亡现象频发,民众砍伐桑枣等经济林木屡禁不止等现象都说明宋代燃料危机现象突出。 因为燃料危机,宋代大量用煤炼铁,导致了钢铁品质的严重下降,黄维等人对出土的宋代铁钱进行测定,发现有的含硫量竟高达1.94%;使用煤炭烧制瓷器,釉中的诸多物质都可能与二氧化硫反应,影响成品瓷器的外观与质地,使得工艺水平大打折扣。 | 观点一:宋代发生了严重的燃料危机 |

| 16次大雪严寒天气有8次以上未见致人冻死的相关记载,说明引发开封燃料安全事件只是雨雪、战争等造成的“供给难足”而已。 桑枣等林木不仅热值高,市场上更易售卖且售价更高。砍伐桑枣主要与燃料特性及经济利益驱动有关。黄维在同一篇论文中也指出陕西、山西等北方地区“用煤炼铁和用木炭炼铁都是同时存在的”,用煤炭冶铁“一直都不是普遍的”。 | 观点二:宋代并不存在全局性的燃料危机 |

——摘编自柴国生《“燃料荒”还是“燃料危机”:再论宋代燃料安全问题》等

(1)据材料一并结合所学,简析宋代“传统燃料危机”产生的原因。

(2)据材料二并结合所学,你认同哪种观点,试说明理由。据此谈谈你对历史研究中史料问题的认识。