材料一 明太祖初壹海内,仍元制,设中书省,综理机务。……行之一纪,革中书省,归其政于六部,遂设四辅官。又仿宋制,置殿阁大学士,而其官不备,其人亦无所表见。燮理无闻,何关政本,视前代宰执,迥乎异矣。成祖简翰林官直文渊阁,参预机务,有历升至大学士者。其时章疏直达御前,多出宸断。儒臣入直,备顾问而已。

——摘编自[清]张廷玉《明史》卷一○九《宰辅年表一》

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公孤衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

(1)据材料一并结合所学知识,指出明初中央官制演进的基本特点,结合相关史实加以说明。(2)据材料二并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的地位变化及其参政优势,分析对明代政治建设的积极意义。

(3)综合上述材料,结合所学知识,指出明代中央官制的发展趋势。

材料一 世界各大洲和中国的人口占世界总人口的比率变化(%)

| 年份 | 欧洲 | 非洲 | 美洲 | 中国 | 世界总人口 |

| 1650年 | 18.3 | 18.3 | 2.4 | 22.9 | 5.45亿 |

| 1750年 | 19.2 | 13.1 | 1.6 | 30.9 | 7.28亿 |

| 1850年 | 22.7 | 8.1 | 5.1 | 35.1 | 11.71亿 |

| 1900年 | 24.9 | 7.4 | 9.0 | 24.9 | 16.08亿 |

——据【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》和【美】珀金斯《中国农业的发展(1368~1968年)》整理

材料二 哥伦布发现美洲以及接踵而来的葡萄牙人、西班牙人、英国人、法国人等,通过对新土地的殖民和占有,与土著居民的接触、交往和融合给美洲人送去了旧世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……没有美洲贡献的大量金银与物质财富,没有北美的自由移民垦殖区,西方资本主义的发展将会缓慢得多…东西两半球的不同文化圈的汇合,开启了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变的过程。

——摘编自黄邦和《通向现代世界的500年》

材料三 人文主义的特点:一是宣扬以人为中心的思想,对抗以神为中心的旧观念。人文主义者对人的价值、地位和权利给予充分肯定,认为“人是上帝创造的众多奇妙造物中最奇妙的”。人文主义者并没有否定上帝的至高无上地位,但他们关注的焦点由上帝而转向了人。……二是重视尘世生活,强调个性解放和自由发展。人文主义者认为人应该享受尘世生活的快乐和幸福,积极地生活。他们赞美爱情,歌颂创造,追求平等自由,肯定财富占有,把中世纪天主教的禁欲、苦行、守贫等观念弃置不顾。

——摘编自徐国辉《论彼特拉克的人文精神》

(1)根据材料一,分别指出欧、非、美三大洲人口占世界人口比率变化的基本趋势,并结合所学知识,分析影响三大洲之间人口变化的共同因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析新航路开辟后是怎样“开启了人类从传统农耕文明向现代化工业文明转变”的?

(3)根据材料一,概括文艺复兴时期人文主义思想的特点。并结合所学知识,分析其产生的历史背景。

材料一:《明史•舆服志》记述:1381年明政府规定“商贾止衣绢、布。农家有一人为商贾者,亦不得衣绸、纱。”1506年又“禁商贩、仆役、倡役、下贱不许服用貂裘。”1521年还规定“商贾、技艺之家器皿不许用银。”康熙时纂《江西志•卷172》记述:清代关卡林立,“关津有过路之税,镇集有落脚之税”。除正税外,还有各种杂税,如康熙年间江西南昌、饶州、吉安、抚州四府,原先“岁额无多”,但“有司假以侵渔,吏胥又从而苛之,多征且至一二十倍”。

材料二:“通州之设纱厂,为张謇投身实业之始。光绪二十一年乙未,中日事定,前部督张属苏、镇、通绅士,招商集股,设机厂,造土货,謇亦承之。”“状元办厂”是令人惊异的,但却决不是偶然的,它也是半殖民地半封建社会在特定历史时期的产物。1899年,该新型纱厂的诞生,也标志着张謇开始从传统的士人群体转向一个中国前所未有的新的社会群体——资产阶级。

——摘引自杨立强《张謇存稿》等

材料三:新中国成立以后,开始了大规模的工业化建设。改革开放以来,工业化演进的因素开始由单一因素转变为多元因素。1984年《中共中央关于经济体制改革的决定》的通过,促进了以个体工业与私营工业为主的非公有制工业的发展,“三资”工业产值所占的比重也不断提高。工业内部结构发生了很大变化,在重工业稳步增长的同时,轻工业整体上也有较大的发展。20世纪90年代以来,知识经济和信息技术的发展,改变了旧的工业产业结构,并形成了新的产业结构,促进了信息产业的广泛兴起。

——摘编自任保平《新中国60年工业化的演进及其现代转型》

材料四:在改革开放最初的20年间,发展最快的工业部门是轻工业部门,纺织、鞋子、箱包、五金、玩具、食品饮料等轻工业部门在外向型经济的带动下,呈现出加快增长的局面。进入21世纪以后,消费结构开始加速升级步伐,汽车、住房等需求旺盛,并拉动产业结构再次出现重化工业化(即重工业快速增长、工业增长以重工业为主导)的趋势。

——陈勇勤《中国经济史》

回答下列问题:

(1)材料一体现了古代哪种经济思想观念(政策),概括明清时期这一观念(政策)的具体表现。

(2)根据材料二结合所学知识,分析张謇“状元办厂”的历史原因及这一阶段民族资本主义发展的影响。

(3)根据材料三、四并结合所学知识,概括改革开放以来我国工业化发展的趋势(特点),分析推动我国工业化进程的有利因素。

材料一:丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮,以治天下也。

——《汉书·孔光传》引汉哀帝语

材料二:以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

——《贞观政要》引唐太宗语

材料三:今我朝罢丞相,设五府(五军都督府)、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

——明太祖《皇明祖训·祖训首章》

材料四:观察下列历史地图,分析地方行政制度变化趋势,对于国家统一发展的重要意义。

图①春秋时期 |

图②唐朝 |

|

请回答:

(1)根据材料一、二,概括丞相的主要职责。

(2)根据材料三,概括明朝政治制度的主要特征。

(3)图①和图②分别反映了哪种地方管理制度?这些制度在当时导致了哪些危害?图③制度的设立有何意义?

(4)根据材料,并结合所学知识,概括古代政治制度改革的发展趋势。

材料一 明代内阁大学士无定额。永乐年间有七人,宣德年间有十四人,万历年间有二十人,崇祯年间有五十人。明代内阁无属官。然而清代的内阁制就有不同:清代内阁大学士的名额,康熙年间,满汉大学士率为四员,到了乾隆十三年以后,才规定满汉学士各二员,协办大学士或一员或二员,非有缺不可递补。至于内阁官员有大学士、学士、侍读、中书舍人、典籍,其下又分设十二个小机构,为国家行政中枢远较明代内阁组织庞大。这也导致清代内阁出现权责不明的现象。

材料二 明太祖创设殿阁大学士之始,仅令其侍左右,备顾问,并不知与国政。迨仁、宣之世,创设票拟制度之后,大学士已参预政事,其后又有首辅、次辅之分,票拟仅决于首辅一人。然清则刚好相反,清内阁制成于康熙时代,然此时便有翰林院分去内阁一部分的职掌,因翰林院的职务亦为掌制诰以备顾问的机关。至雍正时,为对西北用兵而另设军机处,参掌机密,大有取而代之的趋势。

——以上材料均整理自《明清两代的内阁制度比较》

(1)根据上述材料并结合所学知识回答,为吸取元朝灭亡的教训,明太祖采取了哪些相应措施?并概括内阁由明到清的发展变化。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析明清内阁发展变化的原因及影响。

材料一 德国哲学家卡尔·雅斯贝尔斯提出“轴心文明”的概念,他指出,在公元前800至公元前200之间早期文明中心出现了一大批思想伟人,形成了一系列的科技创新,发生了深刻的思想解放运动,构成人类文明的第一个轴心时期。中国、希腊、印度时代是三个著名的轴心文明,代表了世界文化的三个核心。“这个轴心位于对人性的形成而言最卓有成效的历史之点,自它以后,历史产生了人类所能达到的一切”,“直至今日,人类一直靠轴心期所产生、思考和创造的一切而生存。”

——《东西方“轴心文明”的比较》

回答:

(1)根据材料,从以下三个方面概括雅斯贝尔斯有关第一个“轴心文明”理论的基本观点。

大体时间:

主要标志:

历史地位:

材料二 16世纪以后,人类文明进程发生明显变化,对此有人写道“……在这些世纪里,一个生气勃勃的新欧洲正在崛起……文艺复兴、工业革命、法国大革命以及把自己的统治迅速扩大到全球的强大的民族国家的崛起,都发生在这些世纪里……。安逸自在,心满意足的中国人目不转睛地注视着过去……”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)据材料并联系史实说明16世纪以后人类文明的进程发生了怎样的明显变化?简要回答变化的原因。

材料三 德国莱比锡大学建于1409年,初期开设的课程有神学、文科(语言)法学、医科。以后逐渐增加,至19世纪开设了数学、天文学、哲学、逻辑学、物理学、化学、生物学、解剖学等几十个科目,并设立了研究院,鼓励科学研究。德国的其它大学也普遍发生了这样的变化。由于教育的高度发展,德国创造了19世纪末的奇迹。

(3)依据材料四归纳15至19世纪德国大学课程改革的趋势。结合材料和所学知识各举一例说明这一趋势对19世纪末的德国产生了哪些影响?

请回答:

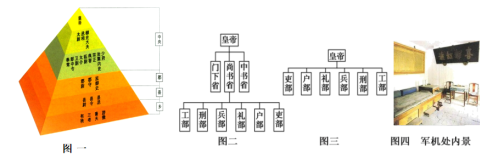

(1)图一、图二反映的中国古代中央政治制度分别是什么?其最基本的共同特征是什么?

(2)与图二相比,图三反映的政治制度有何变化?出现这一变化的原因是皇权与相权的矛盾加剧,为解决这一矛盾,明初的皇帝对中央行政部门作了哪些改革?

(3)图四中的机构设立于哪一朝代?其主要职能是什么?

(4)综合上述材料,分析中国古代政治制度演变的趋势。

材料一 下表是1917至1932年苏俄(联)经济数据表

| 1917年 | 1920年 | 1932年 | |

| 工业总产值(亿卢布) | 103 | 14.1 | 368 |

| 煤(十万吨) | 290 | 87 | 644 |

| 原油(万吨) | 910 | 390 | 2140 |

| 钢(万吨) | 422 | 19 | 592.7 |

| 棉织品(亿米) | 25.3 | 1.2 | 26.94 |

| 粮食(百万吨) | 144.4 | 52.5 | 111.6 |

——摘编自高德步《世界经济史》

材料二 勃列日涅夫改革分为三个阶段:第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业年均增长率为8.4%。第二阶段为70年代初到70年代末,1971~1975年,工业总产值年增长率为7.1%,比前五年下降1.3%,其后五年又下降2.6%。第三阶段,从70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

——《历史2(必修)·历史材料与解析》人教社

完成下列要求:

(1)据材料一,概括1917至1932年苏俄(联)经济的发展变化。结合所学知识,分析出现这些变化的原因。

(2)据材料二,指出勃列日涅夫执政时期苏联经济的发展趋势。结合所学知识,分析其成因。

(3)综合上述材料,简述苏俄(联)社会主义的探索对我国社会主义现代化建设的启示。

材料一 国不农,则与诸侯争权不能自持(自保)也,则众力不足也。事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也?……归心于农则民朴而可正(治理)也,纷纷则不易使也,信可以守战也。

——《商君书·农战》

材料二 松江府“壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。苏州府“郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。湖州府“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

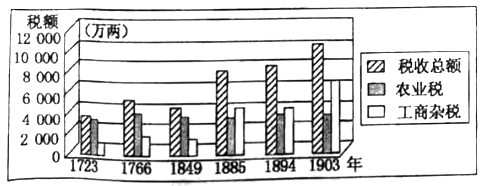

材料三 清代中期农业税与工商杂税变化趋势图

材料四 清代统治者坚持认为:“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税。”

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)据材料一归纳商鞅的经济政策并说明其理由。

(2)据材料二、三概括明清时期出现的经济现象。

(3)据材料四归纳:面对经济的变化,清朝统治者采取了什么对策?结合所学知识说明其消极影响。

材料一 明太祖罢御史台,设都察院为最高监察机关,为百官表率,协同吏部考核官员,与刑部、大理寺共同审案。都御史为都察院长官,与六部尚书并称“七卿”。按行政区划设十三道监察御史,分掌地方监察。凡出巡的都御史或副都御史,可分别授予总督、提督、巡抚及经略等官衔,督抚可不请示皇帝而“便宜从事”,在组织上仍隶属都察院,起初为临时派往某地监察,后为加强统治而固定化。清雍正元年,为避免监察机构重叠,提升监察机关职能,改变给事中制度对皇权的制约,把专察六部的六科合并于都察院,实现了科道合并、台谏合一。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

材料二 1906年,迫于内外压力,受三权分立等思想影响,清政府拟定《都察院整顿变通章程》;裁撤都御史人数总额;裁撤六科,只设给事中二十人,按行省分设二十二个道;新设都察院研究所,购买书籍及京外报纸,作为科道官员纠察裁判的参考资料。此外,新设的检察厅专管司法监察事务,都察院稽查京师地方治安的监察机构——五城兵马司被取消。清朝覆亡,都察院被废除。但其监督职能被不同的机构所继承和发展。1912年中华民国建立,先后颁市《中华民国临时约法》《参议院法》《议院法》等,都体现了议会监察制度,行使立法、行政、舆论之监督。

——摘编自刘志勇《清末都察院改革:方案设计、改革结果及其影响》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期都察院的演变趋势及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末民初监察制度的新变化,并分析其原因。